春小麥新品種長麥14 號的選育及栽培技術

李維宇,高 杰,田大光,馮 軍,張 萌,陳麗紅,林 波

(吉林省長春農業科學院,吉林長春130111)

自20 世紀90 年代以來,吉林省春小麥的種植面積大幅度減少,其主要原因在于大豆政府性補貼的施行以及玉米的高產,結合現有春小麥的種質資源匱乏、老舊等現狀,限制了吉林省春小麥的產業發展。但近幾年,隨著玉米市場趨于飽和,對優質面粉需求量的增加,各地農業部門開始積極探索春小麥的種植技術[1]。2017 年全國實施種植業結構調整,吉林省在部分縣區開展了示范區的建設,取得了較好的示范帶動效果。為提高全國春小麥品種水平,滿足各地區生產及市場的要求,長春市農業科學院經濟作物所以種子高產、穩產、抗逆性強為目標,選育出春小麥新品種長麥14 號。

1 長麥14 號品種選育過程

1.1 選育目標

針對吉林省春小麥區春旱頻繁發生、中后期常見病蟲害等問題,以高產、抗病性好、抗逆性強,在旱種條件下,產量水平較對照品種提高6%以上,或產量水平相當但品質和抗病性、抗逆性優于對照品種的旱種型春小麥新品種為目標選育新品種[2]。

1.2 品種來源及選育經過

2 長麥14 號特征特性

2.1 植物學特性

長麥14 號出苗至成熟83 d 左右,紅色角質粒,呈橢圓形,幼苗直立健壯,葉片鮮綠色,分蘗力中等,株高100.6 cm。莖稈韌性好,抗倒伏,成穗整齊[3]。千粒質量42.33 g,容重794.1 g/L。

2.2 品質表現

經農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱)分析[4],角質率93%,粗蛋白(干基)16.89%,降落數值332 s,濕面筋(以14%水分計)34.0%,Zeleny 沉淀值54.0 mL,吸水量62.2 mL/100 g,面團形成時間7.0 min,穩定時間9.4 min,弱化度50 F.U,粉質質量指數131 mm,評價值69,最大拉伸阻力(Rm135)345 E.U,延伸性(E135)185 mm,能量(定義為記錄曲線包含的面積)86 cm2,R/E 比值1.9。

2.3 抗性

經吉林省農業科學院植物保護研究所鑒定,2016 年:高抗稈銹病(1 HR),高抗葉銹病(1 HR),抗根腐病(1 R),中抗赤霉病(2.1 MR),中抗白粉病(2 MR),抗散黑穗病(2.2 R)。2017 年:高抗稈銹病(1 HR),高抗葉銹病(1 HR),抗赤霉病(1 R),中抗白粉病(2 MR),抗散黑穗病(2.1 R),抗根腐病(1 R)。

3 長麥14 號產量表現

3.1 區域試驗

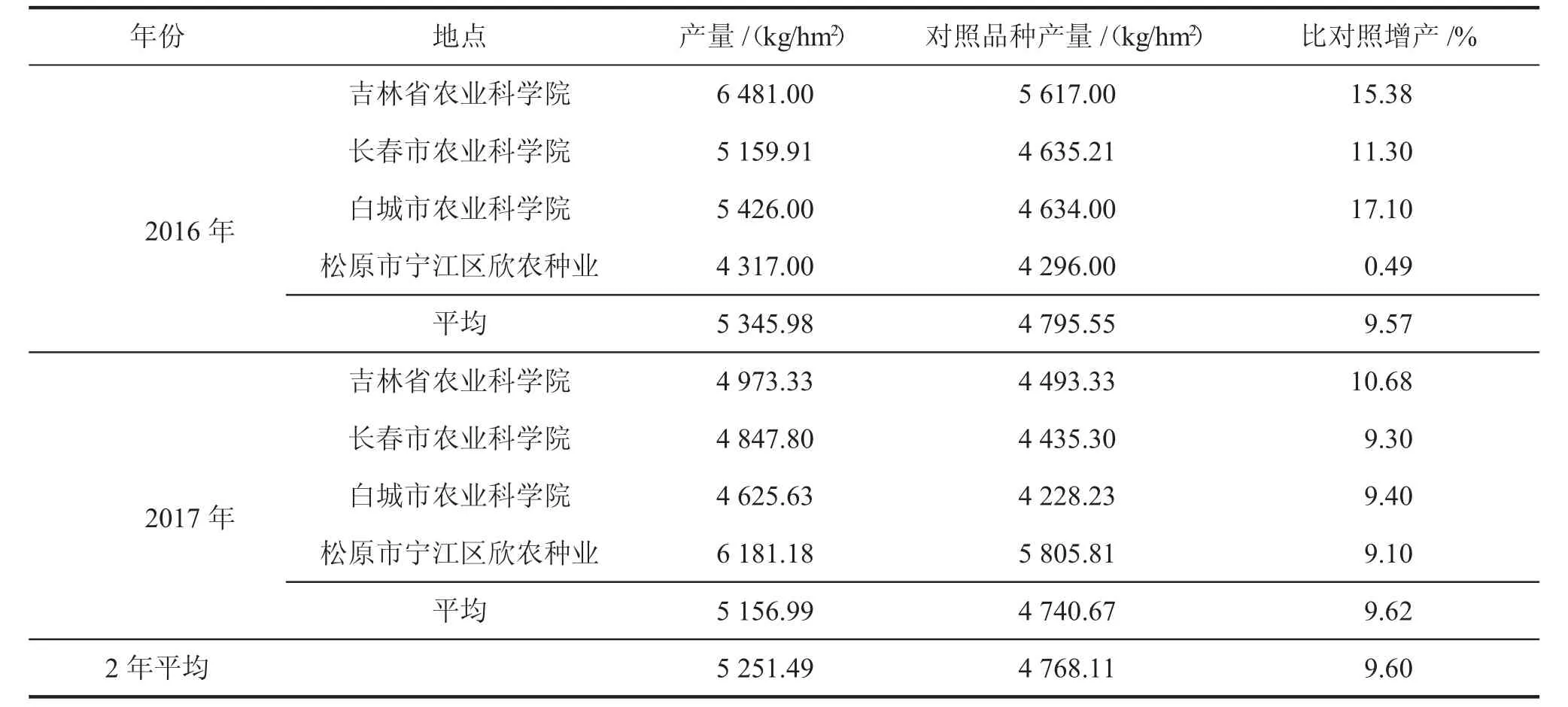

區域試驗采用隨機區組設計,3 次重復[5],對照品種為豐強7 號。每個小區為6 行,行長為4.5 m,行距為0.3 m,小區面積為8.1 m2。由表1 可知,2016年平均產量為5 345.98 kg/hm2,較對照增產9.57%。2017 年平均產量為5 156.99 kg/hm2,較對照增產9.62%。2 年平均產量為5 251.49 kg/hm2,較對照增產9.60%。

表1 2016—2017 年吉林省春小麥品種長麥14 號區域試驗產量結果

3.2 生產試驗

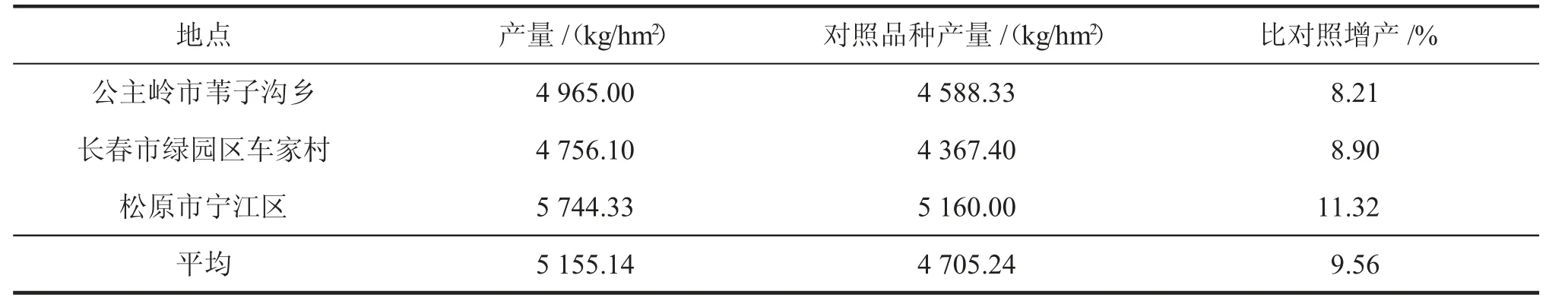

生產試驗設計采用對比法,無重復,對照品種為豐強7 號。各材料隨機排列,對照品種設置在參試材料中間。每個材料種植面積300 m2以上,垅長和垅數視當地具體條件而定,但每個材料的垅數不能少于5 垅,最終實收實測300 m2的風干籽粒產量。由表2 可知,3 個生產試驗點都增產,平均產量為5 515.14 kg/hm2,平均對比照增產9.56%。

表2 2017 年吉林省春小麥品種長麥14 號生產試驗產量匯總表

4 長春14 號栽培技術要點

長麥14 號適宜在吉林省中部和西部、松花江和嫩江沿岸及低洼地區種植。

4.1 精細整地

要選擇地勢平坦,土壤有機質含量高,水源充足、灌溉設施齊全,未施用過玉米、大豆除草劑的地塊。小麥播種前1 年入冬前深耕翻或深松1 次,有條件地區可在深翻時加入有機磷顆粒,有效治理地下害蟲。

4.2 適時適量播種

該品種屬春性早熟小麥,前中期長勢旺,分蘗力強,適宜播種時間在3 月底4 月初,頂凌播種,一般清明節前要播種結束。基本保苗530 萬~550 萬株/hm2為宜,遲播可適量增加播量。播種前可用銹粉寧、咯菌腈等藥劑拌種,以防治黑穗病。

4.3 田間科學管理

施磷酸二銨150 kg/hm2和尿素50 kg/hm2做種肥,后期視苗情決定是否追肥。播后苗前及時鎮壓,3 葉期也可2 次鎮壓,以達到抗倒健苗的作用。出苗后及時澆透3 葉水,根據植株發育和土壤水分狀況,靈活掌握5 葉水的澆灌。3 葉期至分蘗盛期使用2,4-D 異辛酯消滅麥田闊葉雜草,用量參照購買藥劑的使用說明,切勿多用,以防發生除草劑藥害。抽穗后期注意黏蟲的發生并合理用藥進行消殺[6]。

4.4 及時收獲

蠟熟末期視天氣情況及時收獲,收獲后找通風性較好的地方進行晾曬,防止發霉變質,待籽粒水分降到12.5%以下后灌袋入庫。