支架式策略在幼兒園音樂欣賞活動中的有效運用

——以大班音樂欣賞活動《森林狂想曲》為例

■浙江省杭州市余杭區東湖街道中心幼兒園 任慧芳

一、自編有用的故事,搭起音樂情感支架

編故事是音樂欣賞活動中非常重要的一個開始。因為欣賞樂曲對幼兒來說有點兒抽象,因此教師可以根據樂曲的性質、所要表達的內容自編故事,幫助幼兒在樂曲和故事情節、角色間建立一定的聯系,實現幼兒對樂曲的感受、故事情節與音樂內容相融,角色與音樂節奏相對應,便于幼兒感受和理解。

《森林狂想曲》是一首既歡快跳躍、又優美熱烈的樂曲,是荒野探險家徐仁修、自然錄音專家劉義驊等人全心全意為臺灣森林量身打造的自然音樂創作。共收集臺灣鳥類、蛙類、蟬類、蟲類、溪流等100多種自然聲音,表現了月光下朦朧中的流水、雀鳥之聲。這首樂曲聽了能愉悅身心,而且給人一種返回大自然的感覺。樂曲為ABA 結構,展現了森林里時而歡快活潑、時而靜謐的意境。

在欣賞《森林狂想曲》時,我們根據樂曲的旋律特點,自編了一個森林里的動物們要舉行一場盛大的狂歡節的故事。在引子部分引導幼兒聽一聽、猜一猜哪些動物出來表演了?有的幼兒說聽到了蟋蟀的叫聲,有的幼兒說聽到了青蛙的叫聲,還有的幼兒說聽到了小鳥的歌聲等。這樣不僅調動了幼兒的原有經驗,并引導幼兒模仿動物的叫聲,而且為后面的創編動作做了鋪墊。故事導入為幼兒搭起了音樂情感的支架,讓幼兒馬上能置身于大森林中。要注意的是,所編故事里的主人公應是幼兒熟悉的,故事中的動詞時幼兒可以進行肢體表現的,然后再通過故事讓幼兒了解這段樂曲的結構,如:AB 結構、ABA結構等等。

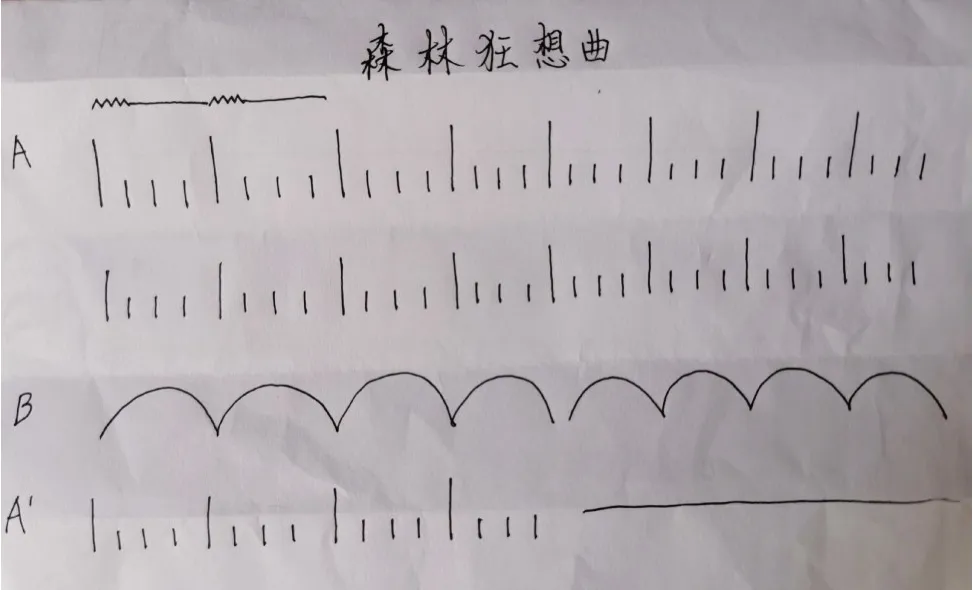

二、繪制有情節的圖譜,提供音樂結構支架

圖譜是音樂活動中教師經常使用的教學手段。在音樂欣賞活動中,適宜的圖譜可以將抽象的音樂直觀地再現于幼兒面前,實現音畫溝通,符合幼兒的年齡特點,有助于幼兒對音樂性質的理解。圖譜的特點:直觀、形象、簡潔、變化與樂曲結構匹配。

《森林狂想曲》是一首四四拍子的樂曲,樂曲為ABA結構。教師在活動中,讓幼兒完整欣賞了1~2遍后,引導幼兒聽辨A段和B段的不同意境。教師隨著A段歡快跳躍的音樂及強弱拍規律,在黑板上畫一長三短的豎線;又隨著優美熱烈的B段音樂,隨樂曲旋律畫優美的弧線。簡潔明了的圖譜,能有效幫助幼兒感知樂曲,聽辨各段音樂的曲風變化,了解樂曲所要表達的不同情感。在歡快跳躍的A段里,幼兒好像看到了小兔子、青蛙、蟋蟀等蹦蹦跳跳的動物;在優美熱烈的B段音樂中,幼兒好像看到了小鳥在高歌、孔雀在開屏等;在最后一段音樂里,他們聽出了這段音樂和第一段很相似,好像小動物們蹦蹦跳跳回家了。可見,繪制有情節的圖譜是輔助幼兒了解音樂結構的支架,它不僅有助于幼兒直觀地感受各樂段的時值長短,而且能形象地幫助幼兒感受不同樂段的風格特點。

三、創設同伴欣賞的機會,筑起音樂想象支架

音樂欣賞不僅是一場聽覺活動,也是一場視覺活動。《3-6 歲兒童學習與發展指南》藝術領域中指出,尊重幼兒的興趣和獨特感受,理解和尊重幼兒在欣賞音樂作品時的手舞足蹈、即興模仿行為。肢體動作的配合對于幼兒感受作品來說相當重要,在教學中我們可以嘗試運用肢體語言來引發幼兒的學習興趣,引發幼兒對音樂形象的關注與感受。

同伴支架作用可以使幼兒集體思維產生碰撞,相互交流、相互學習,在形成智慧成果的基礎上,完成學習經驗的螺旋式上升。在合作學習過程中,每個幼兒都有自己獨特的生活經驗和情感體驗,再加上幼兒年齡、心理、水平相近,所以他們之間的對話是在一種輕松愉悅、無拘無束的狀態下進行的,而這種氛圍是最容易啟發思維、激發創新的。幼兒之間的相互啟發與引導,可以不斷地豐富和加深幼兒的審美體驗,圍繞音樂元素的關鍵核心經驗(如:旋律高低、節奏快慢、強弱拍子等),相互取長補短,從而激發他們的審美趣味,提高他們的審美能力。

如:在《森林狂想曲》中,在分段欣賞(A 段)環節。教師拋出開放式問題:“這段音樂給你們的感覺是怎么樣的?”幼兒:“很好聽”“聽了很開心”“好像很多小動物在跳一樣。”教師:“那你們覺得在這輕快跳躍的音樂里,會有哪些動物出來表演?”幼兒:“小兔子。”教師:“它會怎么表演?請你學一學?”(一幼兒上去表演)。教師又問全體幼兒:“除了小兔子會隨著輕松歡快的音樂出來表演,還會有哪些小動物蹦蹦跳跳地出來表演?”幼兒:“小青蛙”“蛐蛐。”教師:“小青蛙、蛐蛐它們會怎么表演?請你們來表演一下。”(分別請幾位幼兒上去表演)。每一位幼兒用自己的動作表演后,教師圍繞音樂的關鍵核心經驗——節奏感,加以點評和指導,對幼兒的表演進行評價和小結,引導幼兒跟著音樂節奏表演,再引導全體幼兒向同伴學習,表演各種不同的動物形象。

在音樂欣賞活動中,讓幼兒通過欣賞充分發揮想象力,按自己的意愿選擇表達的方式,表現對音樂的感受和理解,進一步增強對音樂的感受、欣賞和表現能力。在活動中,教師尊重幼兒的想法,發揮同伴支架作用,引導幼兒在感受音樂中互相欣賞、學習,用動作表達對樂曲的理解,讓幼兒用身體做動作,隨著旋律的快慢節奏、不同曲風性質等有感情地表達對樂曲的理解。在活動中,教師只是作為一個引導者,而不是主導者,教師引導同伴相互欣賞學習,拓寬表現的思路,這種方式既輕松又能得到幼兒的認可和喜歡。所以說,同伴之間的互相欣賞與學習,拓展了幼兒的思維,筑起了幼兒音樂想象的支架。

四、開展及時有效的評價,完善音樂表現支架

評價是對幼兒感知、表現的一種評議。在音樂活動中,教師對幼兒的及時回應也是一種評價。在音樂活動中,評價過程不僅是教師概括、小結、升華整個音樂欣賞活動的環節,也是幼兒理解音樂作品的環節。

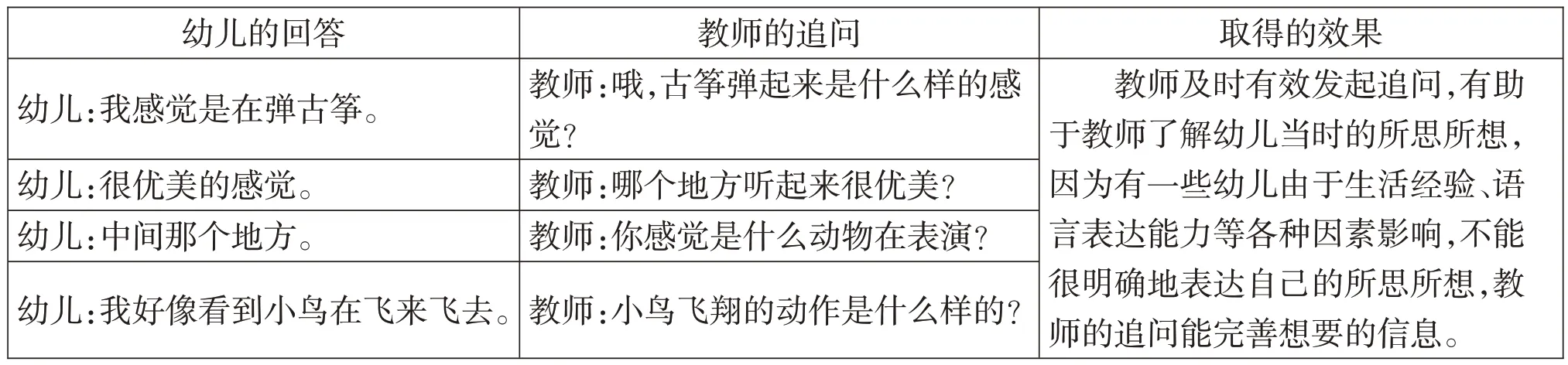

表1

(一)及時追問,促進表達

如:在完整欣賞《森林狂想曲》第一遍后,教師問:“聽了這首曲子,給你們什么樣的感覺?”(詳見表1。)

幼兒由于認知發展、語言表達、經驗水平等方面的因素,回答的內容可能不在教師的預設之中,教師要善于理解幼兒的表達,把握時機及時追問,因勢利導,積極引導幼兒大膽表達其對音樂作品的理解。

(二)肯定優點,促其提高

大班幼兒在音樂欣賞時常常能用表情、動作、語言等方式表達自己的理解。教師應多給幼兒提供一些音樂作品進行欣賞,鼓勵他們進行藝術創作。在音樂欣賞活動中,教師應多肯定幼兒的優點,用表達自己感受的方式促進其提高。

如:在《森林狂想曲》中,在分段欣賞(B段)環節。教師:“這一段音樂給你們帶來的感覺是怎么樣的?”幼兒:“很優美”“很好聽,我好像聽到了鈴鼓的聲音哎”“很熱鬧。”教師:“那你們覺得在這優美熱烈的音樂里,有哪些動物出來表演了?”幼兒:“小鳥。”教師:“它會怎么表演?請你學一學”(一女孩子上去表演,她踮起雙腳,將雙手在身體兩側上下擺動,不過節奏感略欠缺,沒有合著音樂節奏)。教師:“你學的小鳥飛真優美!如果能合著音樂節奏表演那就更完美了!我也想來學一學。”教師一邊哼音樂旋律,一邊學小鳥飛。教師:“讓我們也來學學她的動作吧!”(放音樂,全體幼兒跟著優美的音樂,學小鳥飛。)教師小結:“這次大家學小鳥飛的時候不僅能踮起雙腳走碎步,而且雙手飛舞能合著音樂節奏,真像一個個小小舞蹈家!”

教師的評價既要有藝術性,也要有針對性。在活動中教師應盡量避免空洞的表揚和泛泛的夸獎。教師的評價要讓幼兒能明白自己的優缺點,好在哪里,哪里還有不足,可以怎樣做得更好,這樣的評價才是有效的。因此,及時有效的評價,是完善幼兒音樂表現的支架。

在有效運用支架式策略引導幼兒進行音樂欣賞時,首先,要準確把握師幼角色定位。教師應充分尊重幼兒對作品獨有的欣賞和理解,引導他們發揮想象力、創造力,表達自己的想法和理解。平等的對話關系是支架式策略能夠有效進行的重要條件,也是幼兒樂于互動學習的前提。其次,要營造出寬松自主的創作氛圍。當幼兒在探索創作的過程中,教師要耐心等待、支持幼兒的表達創作,鼓勵他們大膽地表現自己的奇思妙想。只有當幼兒需要幫助時,教師才用啟發的方式、提問題的形式,引導幼兒繼續體驗與想象。最后,要兼顧技能與情感,要將音樂欣賞的核心經驗(如:旋律、節奏等),巧妙地融入音樂欣賞活動中,在自然的氣氛中輕松地引導幼兒對音樂的感受與表達,促進其音樂欣賞能力的提升。