某地下室底板、筏板裂縫原因分析與處理

□ 鐘世曉

1 工程概況

項目地下室平面尺寸為190m×370m,地下5層,地上5棟超高層塔樓和4層裙房,以強風化、中風化石灰巖為基礎持力層,大部分區域基槽開挖已達巖層,基槽局部為黏土、礫石、中粗砂或溶洞填充物,超高層核心筒采用平板式筏基,超高層外框柱、裙房柱和地下室柱采用柱下獨基,局部巖層超深較多和施工勘探揭示溶洞處采用嵌巖灌注樁基礎。

地下水類型主要為巖溶裂隙水,受上層滯水、大氣降水、生活施工用水滲透補給,由于場地北面離某江距離約1km,且巖溶裂隙水局部穩定水位與某江地表水體水位相近,推測某江地表水通過場地深部滲流與巖溶裂隙水有補給及排泄的水力聯系。相對整個場地而言,鉆孔揭示的水位不統一,鉆孔在鉆進過程中若遇溶洞時,水量較大,水位較高;不遇溶洞時,水量較小。

抗浮采用抗拔錨桿和疏排措施,錨桿錨固段設在石灰巖內,底板下設砂褥墊層,地下室四周外墻腳設砂盲溝連通,間隔一定距離沿外墻設豎井從底板升至負2層樓面,在負3層設檢修門,在負4層半高處設水泵,控制地下水位不超過抗浮設定值。

2 現場情況

出現裂縫時,地下室僅施工兩棟框架—核心筒結構塔樓及其之間框架結構裙房的范圍。查看現場發現:基槽內場地水位與底板齊平,底板和墻身后澆帶均未封閉,底板后澆帶有水但未溢出。

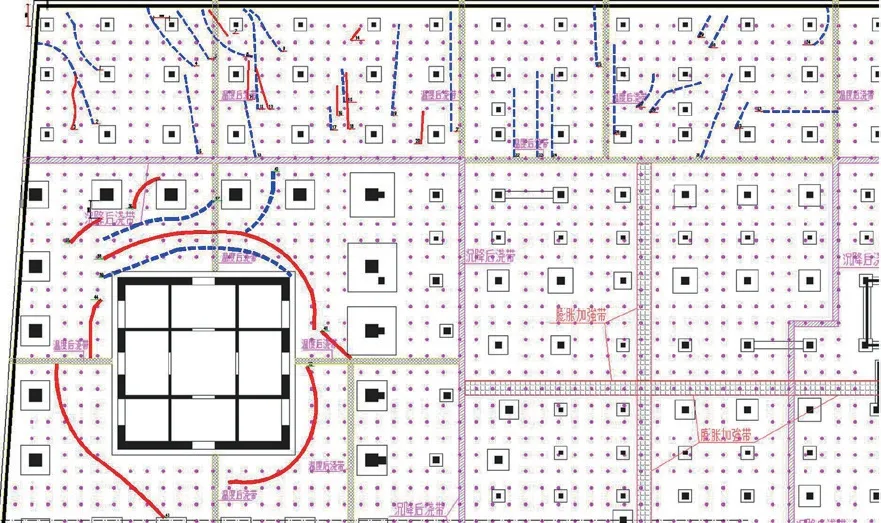

底板和筏板的后澆帶、裂縫位置,走向大體如施工方所提供的裂縫分布圖所示。現場觀察發現圖1未表述的情況,如負8層人防墻身出現斜向裂縫貫穿數跨,核心筒下厚筏板有返漿泛堿明顯的貫通長裂縫。

圖1 裂縫現場外景和分布圖說明

現場所反饋裂縫發展時間距離底板基礎施工時間為半年至一年,裂縫隨施工第二年雨季來臨,基槽匯水漸多,裂縫滲水泛堿才逐漸凸顯。框架—核心筒塔樓基礎和底板施工時,經多次驗收現場查看基槽干爽無水,工地驗收時地下室無照明,且上部樓層施工水順樓梯、電梯井下流,室內有水,室外無水,有無裂縫無從可知。如不開展后續作業,清理地面,同時外部基槽水上升平底板,外部水開始沿裂縫往內滲,發現裂縫的時間或許還會后延(見圖1)。

3 裂縫產生原因分析

(1)配筋不足,受力引起開裂。底板設計考慮兩種工況。一是人防等效靜荷載:該種工況還未出現。二是水壓力:地下室施工至兩塔樓以南若干跨,以南的基槽全開敞,雨水、施工用水和地下水匯集齊平地下室底板面,如按設計要求鋪設粗砂夾卵石墊層,則已施工區域的底板下水匯集至開敞基槽,因為地下室底板不封閉,若不及時抽水,水則會漫過底板,不會對底板產生水壓。塔樓周邊設有沉降后澆帶尚未封閉,鄰近若干跨十幾、二十米的區域底板下的水從后澆帶溢出。沿地下室周邊設有抽水井,可觀測井內水頭高度,即使由施工縫、后澆帶劃分的區域中間底板下存在巖溶裂隙水,由于底板下砂墊層未施工到位或砂墊層被素混凝土墊層的砂漿固化,透水性變差,所形成的局部水壓力不會太大;400mm厚底板自重能壓住,人防底板的構造配筋也不小,還有錨入基巖的抗浮錨桿,現場未見裂縫有持續冒水的情況。裂縫開展不限于受力大或配筋少的位置,因此可排除以上情況。

(2)混凝土養護問題,水化熱收縮導致溫差裂縫[1]。如在核心筒內的3.2m厚筏板上有裂縫滲水,涉及5層地下室+地上53層主樓+3層出屋面,施工至5+11層,基礎荷載未達到設計要求,基底應力和基礎受力小。如不是大體積混凝土澆搗降溫和保溫保濕養護[2]措施不到位導致通縫出現,難以解釋此情況。裂縫可能早已存在,待水位增高后,隨著持續滲水反堿后呈現出來。

核心筒筏板與周邊底板獨基的混凝土連續3天1次澆搗,若未對筏板、基礎和底板錯開施工,則厚筏板水化熱極大。據業主反映,大筏板施工時未做降溫措施,溫差會出現報警情況。當冷卻收縮量大,核心筒和外框柱基礎類似固定端,限制了之間底板的收縮變形而拉裂,所以出現核心筒筏板外的環繞裂縫。

(3)施工縫瑕疵。現場看到沿后澆帶新舊混凝土交界縫處有滲水反堿情況。如未做好分段施工的接縫處理,在混凝土澆搗時,由于混凝土供應間斷過長,冷縫處也有可能滲水。對裂縫處鉆芯可根據裂縫形勢判斷是施工縫還是水化收縮拉裂。

(4)砂墊層是否做到位。砂墊層除了避免混凝土水化收縮被硬質巖面限制而導致開裂[3],還能避免因基礎下沉導致基礎之間底板被堅硬基巖反頂,如未做好以上措施,有可能底板出現裂縫。砂墊層可連通底板下地下水,可做鉆芯查驗。

(5)持力層是否到巖和基底,沉渣浮土是否清理干凈。超高層塔樓的幾個點做沉降觀測,絕大部分基礎沉降未知,沉降差異可能導致裂縫出現,鉆芯查驗基底是否將浮土清理干凈。尤其是幾個跨越溶洞的基礎,基礎跨過的溶洞邊緣下面是否均為完整巖,溶洞壁有無往外擴大。

(6)邊爆破邊施工產生的震動對剛澆搗已初凝混凝土的影響。施工方找專業公司測試爆破的影響,認定無影響。具體專業公司是如何測試,是測試已有強度的混凝土結構,還是僅初凝,還沒強度的混凝土結構、爆破當量、爆破點與測試構件的距離,測試均未細說。

(7)錨桿約束底板。由于底板靠近巖石,間距2.3m嵌巖錨桿把底板固定在巖面上,約束底板收縮變形,在錨桿間出現裂縫,但據現場觀察裂縫分布和走向,僅一處柱跨多道錨桿間有細直裂縫的情況,其右側一跨也有兩道直裂縫分在兩道錨桿之間,但被后澆帶分隔開。

(8)嵌巖柱下獨基約束底板。設計雖在基礎底板設置中粗砂褥墊層,現場是否有按圖施工未知(分析會上施工方堅持按圖施工)。另基礎側壁未強調填充中粗砂,現場就著破巖形成的側壁抹砂漿找平做防水及護面,綁鋼筋澆搗基礎,基礎穩穩嵌入巖內,進而約束底板收縮變形,產生裂縫。根據驗槽現場所看到的施工情況,無論是爆破還是沖擊鉆破巖,都不可能按基礎尺寸控制基槽尺寸,所看都是磚砌側模,側模與基槽之間回填土或混雜碎石,因此基礎不會被牢牢側限,根據多個已投入使用、破巖開挖、采用嵌巖短墩基礎的地下室并未反饋開裂漏水的情況來看,難以判斷是否為引起裂縫的原因。

(9)沉降差異。塔樓核心筒周邊的環繞裂縫核心筒筏板沉降過大,而周邊底板被基巖頂住無法下沉而導致拉裂。但從業主轉來的沉降觀測數據來看,增加8層的沉降量僅為1.88mm~3.01mm,按已施工總層數5+11層粗略推算,目前總沉降量4mm~6mm。此數數值并不大,如按設計要求在底板下鋪設粗砂夾卵石墊層,應有緩沖作用。從觀測數據可看出,核心筒筏板沉降量為2.14mm~2.36mm,外框柱下獨基沉降量為1.88mm~3.01mm,差別不大,柱下獨基甚至還有更大沉降,但外框柱下獨基并未出現環繞基礎的裂縫。根據竣工驗收時提供沉降觀測數據,12個點的最終沉降量為15.35mm~17.76mm。

(10)混凝土供應問題。水灰比、沙泥含量、配合比、外加劑的添加情況,混凝土運送路上因堵車延時等,都有可能導致裂縫的產生。曾經歷過兩個項目的某樓層混凝土澆搗剛初凝,尚未養護就發現大面積開裂情況,判定是商品混凝土問題。與項目同期施工的一個住宅項目反映,該時間段施工的各樓層樓板也存在普遍開裂的情況,開間均不大,平面也不長,各處房間均出現無規律性裂縫。項目所在地為市內擁堵路段,分析推測:限制拌制混凝土將河砂改用石粉,商品混凝土公司對其配比調試還不夠成熟。塔樓上部也出現樓板開裂情況,商品混凝土公司總工現場查看后,判斷可能是改用石粉替換河砂的原因,研究調整其配比后,后期施工的樓層和地下室底板未反饋有開裂的情況。

4 反思及改進措施

一是加強施工現場管理。大體積混凝土和施工縫施工方案不能僅停留在紙面應付了事,不落實到位。若業主不提及,并不知在大體積混凝土施工時未按施工方案做降溫措施。

二是核心筒厚筏板的水化熱較大,建議在設計圖里核心筒筏板先澆搗,延后施工外周底板,其會影響工期。設計如不提出該要求,現場不會主動實施。

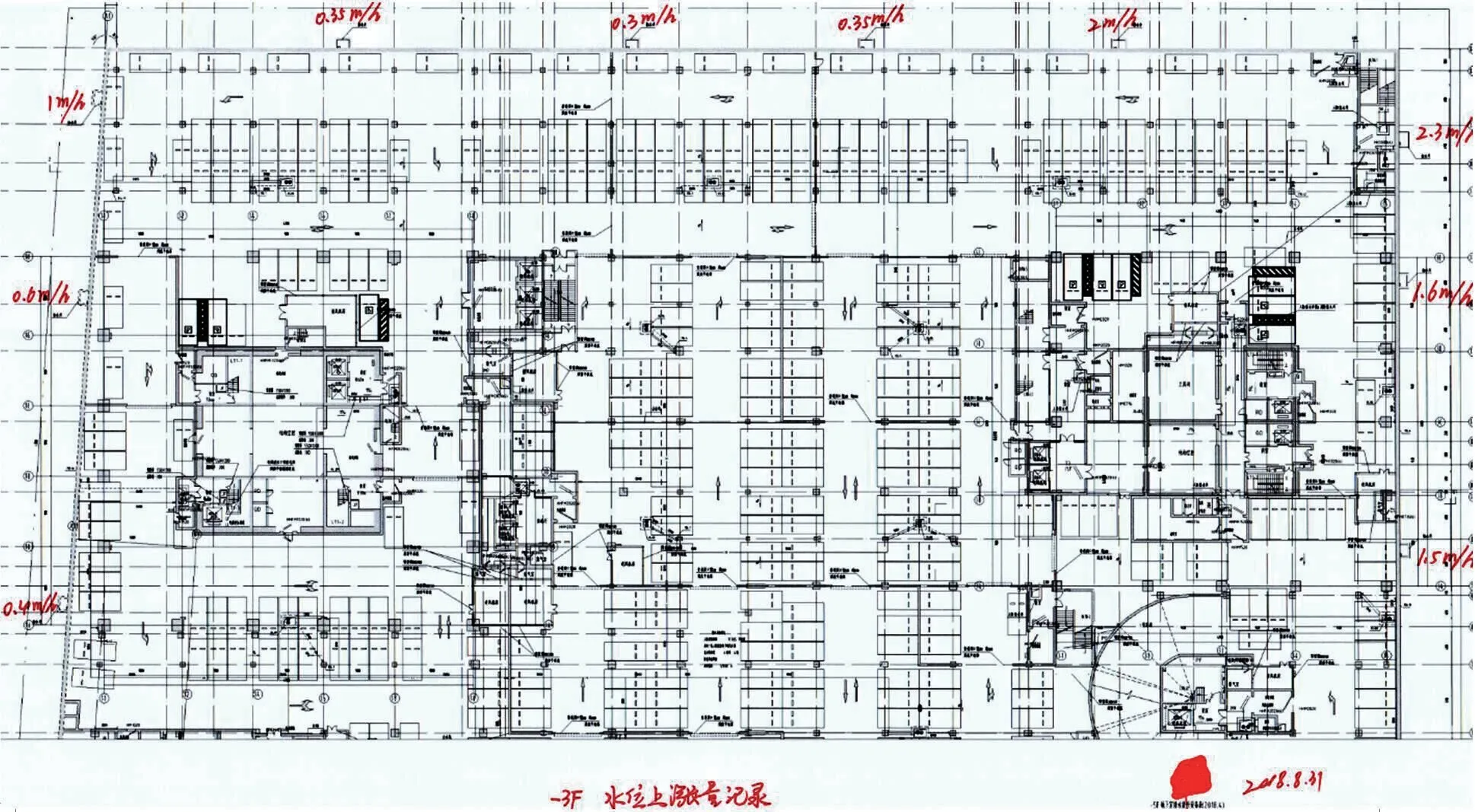

三是現場始終未提供底板鉆芯取樣結果,因此底板下的砂墊層是否鋪設、鋪設砂墊層情況未可知。砂墊層除了釋放巖面對底板的約束,緩沖底板與基礎之間的沉降差異,還有連通底板下地下水的作用。沿地下室設有砂盲溝連通各個抽水豎井,基槽內水位應基本持平。但現場觀察各豎井內的水位并不一致,地下室封閉后,為確定豎井水泵采購安裝數量,進行抽水試驗,各相鄰豎井的抽水上漲速度存在較大差異,由此推斷砂墊層和砂盲溝連通地下水的效果不太理想。如果砂墊層厚度按規范取50mm~100mm,在素混凝土墊層施工時,水泥漿會把砂層漿結固化,降低其透水和緩沖變形的效果,建議加厚砂層或覆蓋薄膜后再澆搗素混凝土墊層;地下室周邊砂盲溝最好用土工布覆蓋,避免基槽回填土黏粒被槽水帶下充填砂間隙,堵塞水路(見圖2)。

四是對于有爆破作業的項目,強調在澆搗混凝土的1d~2d內不要在鄰近區域實施爆破。對于底板下硬質巖的情況,抗浮錨桿的計算長度遠小于按構造最小長度。因此,在錨桿的上段把巖面鑿出一個凹槽回填土,錨桿上端外周包裹土,形成可側向變形的區段,或許能釋放部分底板混凝土水化收縮變形,降低裂縫概率。對于跨越溶洞的基礎,宜對周邊增加沉降觀測點,對比沉降差異有無異常。由于無沉降數據分析,對負5層人防墻身延綿數跨的單向斜裂縫原因無從判斷。

圖2 抽水井水位上漲記錄圖

5 結語

在裂縫研討會上,施工方介紹情況時表示工程均按圖施工,提出是否是配筋不足而受力開裂。經分析可以排除以上情況,仍以現場施工管理存在的問題為主;且對于專家提出補充查驗項也無反饋,商品混凝土處在更換原料、調整配比階段;另外,設計文件細節考慮不周,未能明確指導和約束施工操作。裂縫的成因具有多樣性,除了無沉降數據分析的沉降裂縫和無明確指證的混凝土配比、選材缺陷導致的裂縫,多數裂縫是收縮裂縫和溫差裂縫,一般混凝土結構多依靠構造措施和施工工藝來控制裂縫,望以此為鑒,減少類似項目底板開裂情況。