富蘊縣鐵熱克薩依鉛鋅礦地質特征及成因探討

王路昕,陳 翔

(1.新疆維吾爾自治區地質調查院,新疆 烏魯木齊 830000;2.新疆維吾爾自治區地質礦產勘查開發局第二區域地質調查大隊,新疆 昌吉 831100)

1 成礦地質背景

西伯利亞古板塊阿爾泰陸緣活動帶克蘭晚古生代火山弧東部的麥茲火山-沉積盆地是新疆富蘊縣鐵熱克薩依鉛鋅礦的主要分布所在,該盆地屬于火山大陸邊緣陸內裂谷火山盆地,成礦區帶為阿爾泰成礦帶麥茲多金屬成礦亞帶,區內鉛鋅多金屬礦,鐵礦資源非常豐富。該礦是繼蒙庫大型鐵礦床以及科克塔勒大型鉛鋅礦床發現之后,在該區發現的又一個重要的鉛鋅礦床,規模達到大型大小[1]。

志留系中上統庫魯木提群在區內廣泛發育,同時發育泥盆系下統康布鐵堡組以及泥盆系中統阿勒泰鎮組與第四系。中深變質巖是志留系中上統庫魯姆提群主要組成,中酸性酸性火山巖、火山碎屑沉積-淺海相正常陸源碎屑沉積建造是泥盆系下統康布鐵堡組主要特征,是該區非常重要的鉛鋅、鐵礦含礦層位。淺至中等變質的淺海及濱海相碎屑巖、基性火山巖和碳酸鹽組合是泥盆系中統阿勒泰鎮組的重要組成。

該區呈現北西-南東向展布的主構造線,主要骨架為麥茲復式向斜,中泥盆統阿勒泰鎮組是核部的主要地層特征,下泥盆統康布鐵堡組地層分布于兩翼,向斜南西翼有著層序正常的地層特征,北東側的翼部出現倒轉,在向斜北東翼中部地段分布鐵熱克薩依鉛鋅礦[2]。

該區有著非常強烈的巖漿活動,火山活動中心有多個,如結別特以及可可塔勒和阿克哈仁與鐵熱克薩依等,泥盆紀被整個火山活動所貫穿,火山強烈噴發的階段主要為早泥盆世,主要表現為火山巖(中酸性和酸性)同時還有火山碎屑巖,火山較弱的活動期主要為中泥盆世,火山巖主要為中基性,同時還包括火山碎屑巖,在麥茲復式向斜兩兩翼外側部位發育侵入巖,次花崗巖巖株在華力西中期為主要的侵入特征。

2 礦區地質特征

有兩個鉛鋅礦帶在鐵熱克薩依鉛鋅礦區北東以及南西區域上分布,康布鐵堡組(下泥盆統)上亞組第二巖性段和鉛鋅礦體緊密相關,碳酸鹽沉積組和火山碎屑巖組合的巖性段是麥茲地區的主要特征,火山溢流在中間地帶短期夾有,鐵錳質大理巖是頂部的主要標志。火山溢流相沉積在礦區該巖性段主要以變酸性熔巖為主,火山碎屑沉積在其中少量夾生,碳酸鹽沉積以及鈣質存在于火山噴發間隙期,鉛鋅含礦層位是其主要特征,鈣質凝灰質砂巖(褐鐵礦化)以及變鈣質砂巖(褐鐵礦化)是重要的賦礦巖性特征。地層在南西礦帶當中,呈現北東向傾斜,角度為420。北東礦帶呈現出非常大的傾向改變,12線西部表現為西向東傾斜,在該線的東部主要呈現為向南西方向傾斜,兩個礦帶在礦區當中,認為是一個向斜兩翼,但還需要進一步深入研究。斜長花崗巖巖株(華力期中期)分布于礦區的北部[3]。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

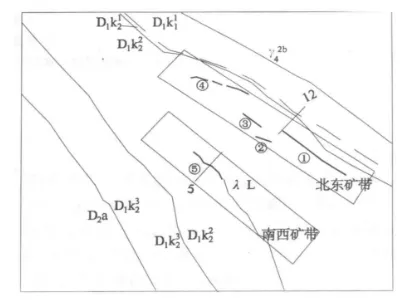

有5條鉛鋅礦體在礦區中被圈出(圖1),有4條分布在北東礦帶,根據1~4進行編號,有一條分布在南西部礦帶上,編號為5,不同礦體特征具體如下:

圖1 新疆富蘊縣鐵熱克薩依鉛鋅礦地質略圖

礦區北東礦帶東南面發育礦體1號,主要表現為層狀、似層狀產出,礦體約有800m的長度,其組成上主要表現為兩段礦體,各段礦體約有200m~250m長,沖溝存在于兩段礦體之間,由于探槽工程難以施工,無法對其有效的進行揭露,變鈣質砂巖(褐鐵礦化)局部位置上有露頭存在,表現為連續性的含礦層位,礦體主要呈現215~2260<60~650產狀特征,凝灰巖(變流紋質)是礦體上下盤的主要巖性特征,變鈣質砂巖(褐鐵礦化)是主要的賦礦巖性,條帶狀細脈狀以及稀疏浸狀閃鋅礦和方鉛礦肉眼可見,表現為細粒特征。鈉長石巖(螢石化)在礦體上盤可見,認為礦體存在熱水沉積特征。

在1號礦體的西南側區域上發育2號礦體,在分布特點上,和1號礦體表現為斜列式,礦體分布特點主要為層狀、似層狀,礦體表現為平行特征,在同一含礦層位當中發育兩條礦體,二者距離在2m~4m之間,礦體主要呈現350~460<430~550產狀特征,變流紋質凝灰巖是礦體上下盤的主要巖性,變鈣質砂巖(褐鐵礦化)是主要的賦礦巖性。

3號礦體主要分布在1號礦體西南側區域上,在分布特點上,和1號礦體表現為斜列式,礦體分布特點主要為層狀、似層狀,礦體表現為平行特征,在同一含礦層位當中發育兩條礦體,二者距離在10m~20m之間,礦體主要呈現360~470<500~620產狀特征,變流紋質凝灰巖是礦體上下盤的主要巖性,變鈣質砂巖(褐鐵礦化)是主要的賦礦巖性。

在礦區北東礦帶西北面區域上分布4號礦體,礦體主要表現為層狀與似層狀,礦體約有120m長,主要表現為2150~2260<600~650產狀特征,變流紋質凝灰巖是礦體上下盤的主要巖性,變鈣質砂巖(褐鐵礦化)是主要的賦礦巖性。

變酸性熔巖是5號礦上下盤的主要巖性特征,變凝灰質砂巖是下盤的主要巖性特征,同時還有變流紋質沉凝灰巖(含角礫),變凝灰質砂巖(褐鐵礦化含鈣質)是主要的賦礦巖性,在地表部位5號礦體主要在8~15線分布,有兩層之分,礦體在兩層上達到15m距離,15線到0線是5-1號礦體在地表的分布,地表約有400m長,處于4.50m~21.70m水平厚度范圍,并處于(Pb+Zn)1.53%~4.58%平均品位水平。在15~8線地表區域上分布5-2號礦體,有約620m長,主要處于1.00m~5.30m水平厚度,(Pb+ Zn) 處在1.02%~2.53%水平范圍。

針對15,9,5,1,2,6線開展鉆孔施工工作,利用工程驗證5號礦體深部,通過研究發現,在5-1號礦體礦體深部呈現較為穩定的延伸。而5-2號礦體在深部上呈現不穩定的延伸特點,礦體在15~1線區域上呈現較緩的傾角特征,而陡的傾角主要分布在2~6線。自地表向深部礦石品位呈現不斷增高的特點。(Pb+Zn) 在分布區域上達到2%~3.5%的平均品位,主要以鋅為主,鋅達到4.01%的品位,通過分析。ZK2-1孔以及ZK6-1孔,在結合地表礦體分布特點發現,變酸性熔巖在上覆與含礦層表現為不整合的接觸特點,礦體在地表展布向南東方向主要表現為隱伏礦體。

分析上述特征,礦體沉積特點具有原始性的特征,成績成為控制礦體,由于構造因素作用,在傾角上,礦體有著非常大的變化,自2線向東南方向礦體不斷變為正常,礦體表現為隱伏礦體,通過相應的調查研究,鉛鋅資源量已經達到5.33 萬t, 通過進一步擴大相應的研究工作,該礦規模有可能達到中型大小。

3.2 礦石特征

對于原生礦石而言,閃鋅礦是其主要的礦石礦物組成,主要處于3%~10%的含量水平,細粒狀它形,0.02mm~0.4mm,主要表現為定向壓扁特征,主要表現為細條紋或者細條帶狀,呈現浸染狀均勻分布在條帶,方鉛礦在1%左右的含量水平,處于0.05mm~0.9mm粒徑大小,主要表現為粒狀它形,局部共生閃鋅礦,磁黃鐵礦比較少見,主要表現為微粒,處于0.05mm,有的閃鋅礦北磁黃鐵礦所包,斑銅礦比較少見。

3.3 礦床成因淺析

火山沉積改造型鉛鋅礦是該礦主要的成因類型,該礦成礦過程當中主要的機制為,含礦層位你該礦起著明顯的控制作用,康布鐵堡組(下泥盆統)上亞組第二巖性段是該礦主要的含礦層,火山噴發作用形成的間隙中正常沉積地層為礦床形成提供了有利的條件,大理石、鈣質砂巖以及砂巖(變凝灰質)是主要的巖性特征。

火山熔巖與火山碎屑巖組成的一套酸性火山巖特征,是該礦礦床上下盤的主要巖性,火山沉積洼地是該礦成礦過程當中的主要古地理沉積環境,火山噴發為其提供了充足的含礦物質,條紋狀以及細條帶閃鋅礦是主要的礦石特征,具有明顯的原始沉積特征,不具備較突出的后期改造影響,現在進行的鉆孔研究,鉛鋅礦石只可以在局部看到,石英脈分布于周圍,證實后期熱液改造對鉛鋅礦影響較大,對富礦鉛鋅礦體形成起到了重要的推動作用,有可能富厚鉛鋅礦體存在于礦床深部以及其他地段[4-6]。

4 找礦遠景評價

同一火山構造對可可塔勒以及鐵熱克薩依鉛鋅礦造成影響,沉積洼地對其起著不同的控制作用,具有相同的含礦巖性以及層位,通過相應的研究發現,鉛鋅礦體發育較好,現在礦床屬于小型規模,但通過不斷的研究,可以促使規模不斷擴大,達到中大型規模大小,在評價其資源遠景過程當中,可以通過以下幾個方面進行分析:

(1)地表部位5號礦體出露區域及其深部都有著非常大的規模,利用鉆探研究,礦體規模會進一步擴大,富厚礦體有望在深部被發現,進一步擴大礦床規模,成為中型礦床。

(2)流紋質熔巖不整合的覆蓋5號礦體6線向南東方向,通過激電測深研究18 線,高級話題可能存在于深部,倘若深部礦體能夠向20線以南延伸,可能達到中大型規模礦床大小。

(3)通過分析礦體以及巖石特征,火山沉積洼地明顯控制礦床,受構造因素影響,有向斜構造所形成,深部區域上礦床南希帶以及北東帶可能連為一體,有富厚礦體形成于轉折位置上,深入研究有望達到大型規模。