渤海某油田大位移井摩阻系數取值問題研究

聶光輝 席江軍 賈 雍 陳清正 楊元超

(1、中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津300452 2、中海石油有限公司天津分公司,天津300457)

1 下套管摩阻系數的取值問題

摩阻系數的取值直接影響大位移井井身結構設計及下套管工藝的選擇。實際應用中,鉆進和下套管工況的摩阻系數差異較大,預測與實際情況誤差較大。一般設計摩阻系數通過經驗參考值和現場實測值反算獲得,不同鉆井液體系下的摩阻系數有所不同。對于鉆進時鉆具在井眼內的摩阻系數和下套管時的摩阻系數都可以進行懸重擬合反算。在大位移井實施中更應該不斷校正以得到準確的摩阻系數。

1.1 起下鉆和下套管實際摩阻系數反演

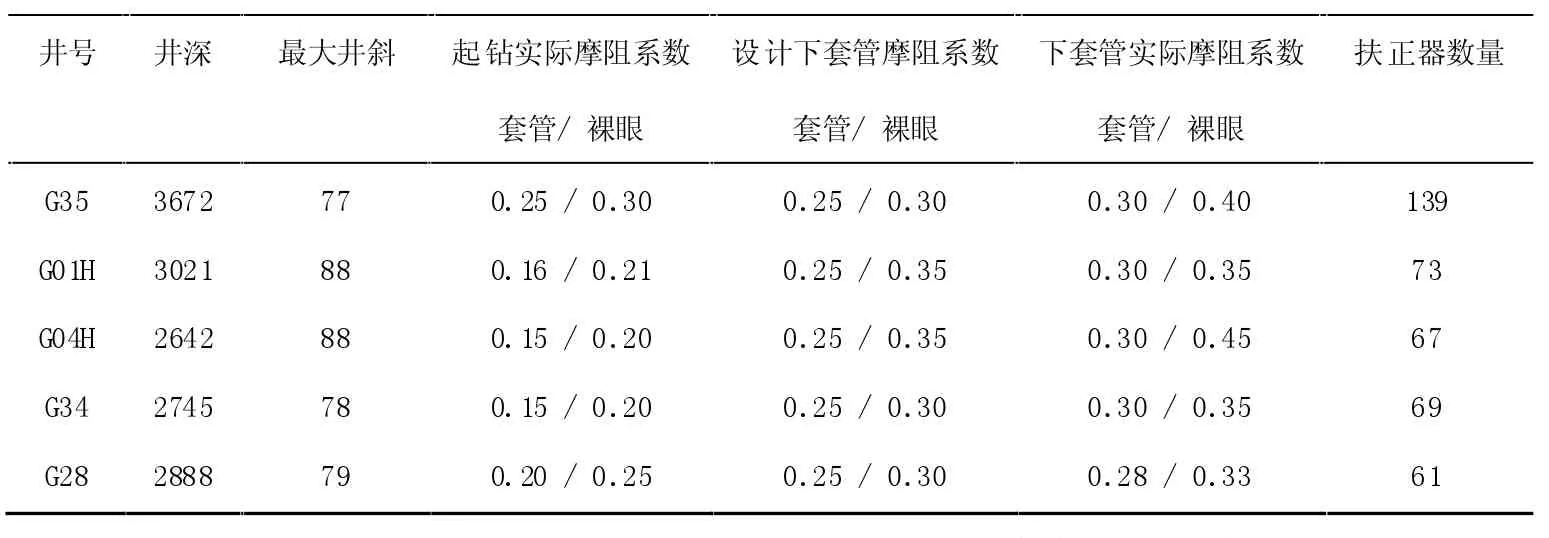

選取渤海某油田大位移井(大斜度)8 口,均采用水基鉆井液,通過懸重反演得到以下數據,如表1。

從8 口井的反算結果看,鄰井鉆進過程中,Φ311.15 mm 井段鉆具起下鉆在套管內和裸眼段摩阻系數明顯小于下套管摩阻系數。

實際上,鉆進期間起下鉆時鉆具尺寸普遍較小,摩阻集中在鉆頭和尺寸較大的鉆井工具位置。而下套管的工況是井眼已鉆成,下入的套管尺寸大,Φ311.15 mm 井段中套管扶正器外徑達到了Φ311.15 mm,接箍外徑Φ269.88 mm。而套管柱動輒200-300 根套管,大尺寸剛性扶正器數量100 個以上的情況極為平常,因而下套管的摩阻系數更大。

1.2 套管扶正器對摩阻系數的影響

針對套管扶正器,前人做了大量研究,推薦選用剛性扶正器或者滾珠的剛性扶正器。剛性扶正器對于套管居中度有較好的效果,但是安裝剛性扶正器的數量和位置對摩阻系數有較大的影響。

在部分井徑擴大井段,扶正器對套管居中幾乎不起作用,反而會因為扶正器外徑大刮削砂泥巖交界面的巖屑,造成井下二次巖屑堆積及局部的砂橋。因而下套管之前還應參照地質錄井圖,將扶正器安裝在井徑規則井段,優化扶正器的數量和安裝位置,最大程度保證套管居中的同時,減少扶正器對井眼的破壞,造成后期砂橋。

表1 大位移井(大斜度井)摩阻數據表

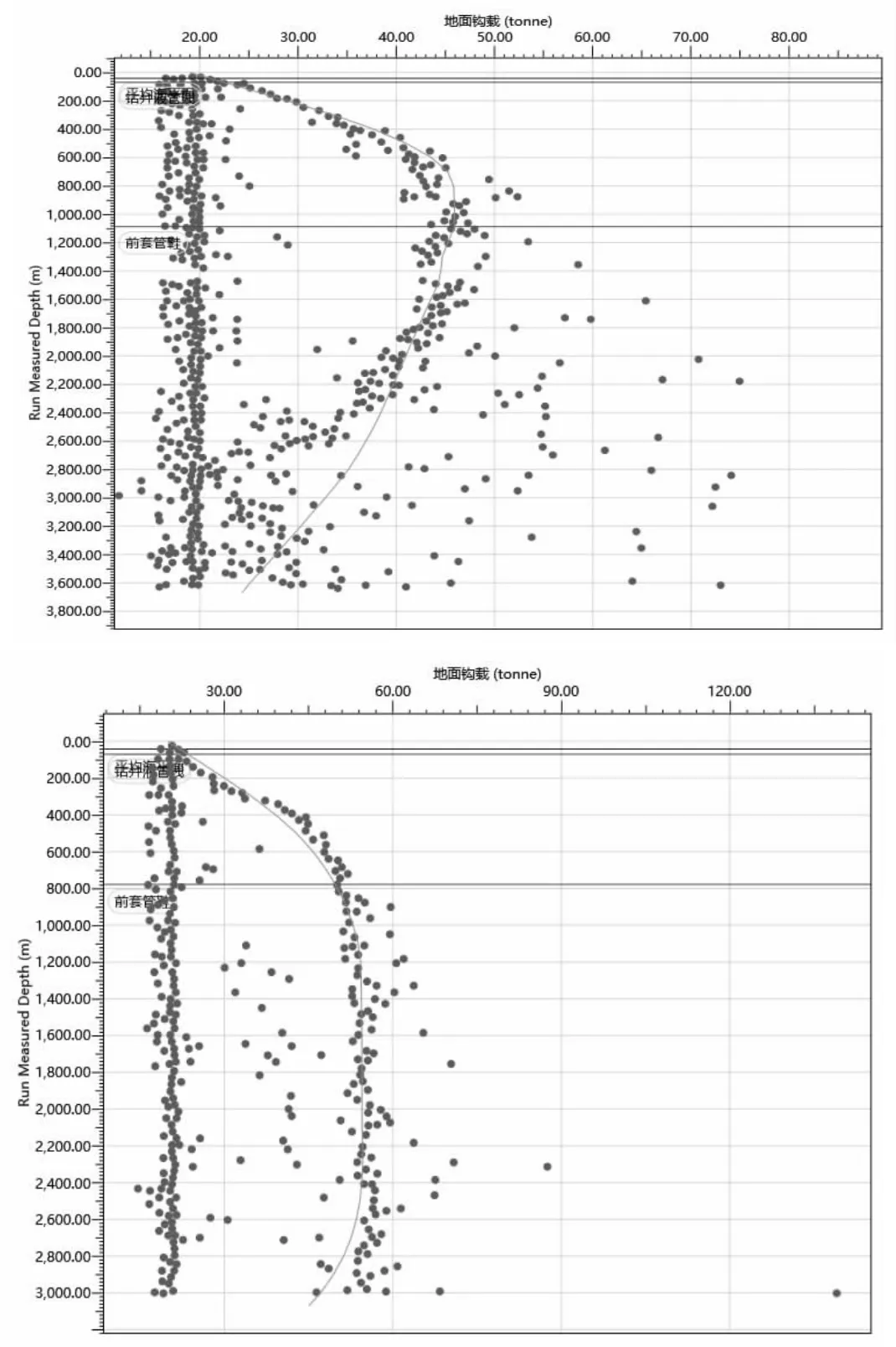

圖1 G35/G01H 井下9-5/8 套管摩阻反演圖

2 套管下入方式與降阻措施(圖1)

2.1 關于套管下入方式

2.1.1 漂浮接箍和常規下套管方式

以渤海蓬萊淺層的大位移井G26H 井為例,討論鉆前設計中下套管摩阻系數取值對開發方案的影響。G26H 井的一開Φ406.4 mm 井段為表層大井眼增斜井段,井斜角64°左右。二開Φ311.15 mm 井段為長裸眼高井斜穩斜及二次增斜著陸井段,裸眼長2290m,井斜角87.2°、扭方位20°,本井垂深1226.50m,水平位移2868.04 m,水垂比為2.42。要在此井段下入Φ244.475 mm 套管,摩阻問題突出。

鉆前設計中,對Φ311.15mm 井段摩阻系數,依照本區塊鄰井的摩阻系數0.30 與0.40。因本區塊唯一的大位移井G35 井下套管摩阻系數0.3/0.40,不使用漂浮接箍時,Φ244.475 mm 套管下到位后,下放懸重24t,因而前期設計考慮并準備了漂浮接箍。

現場監督研究反演圖后發現,2400m 以后實際的下放大鉤懸重出現偏差,仔細比對套管表和下套管方式,發現本井扶正器安裝數量明顯超過其他井的數量,而井型類似的G01H 井扶正器數量合適,摩阻系數明顯較低且與模擬曲線擬合更精準。

2.1.2 頂驅下套管方式

本區域Φ244.475 mm 套管使用CDS 頂驅下套管工藝,中途遇阻的情況下,可以隨時使用頂驅旋轉(不超過套管上扣扭矩),同時可以滿足隨時開泵,對大位移井下套管的復雜情況處理有極大的好處。

2.2 關于井筒降摩阻技術

摩阻系數受井眼軌跡、鉆井液性能、泥餅質量、地層巖性、管柱結構以及井眼清潔程度等因素的影響。為有效降低在Φ311.15 mm 井段中下Φ244.475 mm 套管的摩阻,G26H 井綜合采取井眼軌跡控制、井眼凈化、增強鉆井液潤滑性等措施。

2.2.1 保證井眼軌跡平滑

G26H 井Φ311. 15 mm 井段為長裸眼高井斜穩斜及二次增斜井段,穩斜長達2009 m,二次增斜長210m。井眼軌跡控制的主要難點在于穩斜鉆進中存在方位右漂、井斜穩不住的情況。

選擇底部鉆具組合為:Φ311.15 mm PDC 鉆頭+Φ244 mm GP9600 + Φ203.2 mm LWD (PM+ILS)+ Φ203.2mm MWD (M5)+Φ203.2mm 負脈沖工具 +Φ203.2mm 濾網短接+ Φ203.2 mm浮閥短節+Φ203.2 mm 機械震擊器+ 配合接頭( 631 × DSHT 55B) +Φ139.7 mm 加重鉆桿5 根 +Φ311 mm 微擴眼器 +Φ139.7 mm 加重鉆桿9 根。其中,GP9600 的穩斜和造斜能力強、性能穩定,既能滿足3.5°/30m 設計造斜率,又能避免大狗腿出現,有助于使井段軌跡平滑。

Φ311.15 mm 鉆進至新地層之后,穩斜鉆進之后增井斜至設計穩斜角( 76.5°~77°) ,保持方位不變,繼續鉆進至深度2960m 左右。然后發指令進入二次造斜至著陸井斜,最后成功以88°井斜著陸。

鉆進過程中出現方位右漂和掉井斜的情況,根據巖性的不同,跳出穩斜模式,通過drillspan 發指令,實時調整。在砂巖段地層有降斜趨勢且井斜降低過快時,控制排量由4200L/min 降至3700 L/min,轉速由120 r/min 降至70~90r/min,增加鉆壓至9~15 t,以克服降斜問題。

2.2.2 大位移井眼清潔

G26H 井二開Φ311.15 mm 井段從783m~1800m 采用海水鉆進,配合旋轉導向工具實行高轉速、高排量鉆進,每鉆完一個立柱,掃高黏流體段塞( 稠膨潤土漿) 10m3,清掃巖屑。在1800m以后,轉化為PEM 鉆井液體系,沿用“低粘高切”策略,增加攜砂能力的同時增加對井壁的沖刷。

采用機械手段輔助清巖。在鉆進至2400m 之后,倒劃眼起鉆至套管鞋,下鉆至井底繼續鉆進。在著陸之后,再次倒劃眼起鉆至套管鞋。通過兩次倒劃眼,將裸眼段巖屑攜帶干凈。配合偏心的微擴眼器,可以將井眼在倒劃過程中將井筒擴大至Φ326.24 mm,進一步輔助清理巖屑床。

另外保證井眼的環空返速,本井使用負脈沖工具MWD,它是通過將泥漿從鉆具內分流到環空,造成負壓波動被地面傳感器探測解碼。優點是能在相同的泵壓時保持更高的排量,進而保證了攜巖效率。

2.2.3 增強鉆井液潤滑性

A 井二開Φ311.15 mm 井段上部井段海水鉆進,下部井段轉化為PEM 鉆井液體系,在下部井段通過適度添加LUBE 等潤滑劑,將扭矩和摩阻控制住。中完之后,倒劃眼起鉆至套管鞋,循環至井眼清潔后,下鉆至井底,通過加入RT101,BLAB 等潤滑材料,進一步降低井眼摩阻系數。

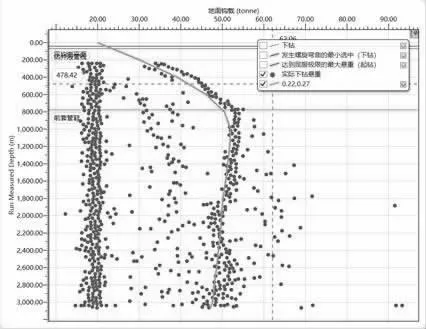

3 實鉆后摩阻系數校正反演

G26H 井中完結束,在處理完井筒后,實測鉆柱在井眼內的正常上提下放載荷、空轉扭矩,校正反演下套管的摩阻系數,結果如圖2 所示。裸眼內起下鉆摩阻系數為0.20,套管內的平均摩擦系數為0.17。

圖2 鉆柱的大鉤懸重摩阻反演圖

相對于鉆前設計的摩阻系數最大取值( 套管內0.30、裸眼段0.40) ,中完后實測的摩阻系數誤差超過了80%。分析G26H井下套管風險及摩阻敏感性,最終決定以G01H 井(套管內0.25,裸眼內0.35)的摩阻系數取值,Φ244.475 mm 套管到位后上提下放懸重分別為138.6t,38.5 t,遠大于鉆井平臺頂驅重量(18 t)。這說明在現有井眼條件下,采用常規方式下入Φ244.475 mm 套管是完全可行的。

4 現場應用效果

基于實鉆中完后實測反演的摩阻系數以及對下套管摩阻的預測,現場取消了漂浮下套管方案。在采用常規方式下套管期間,不同井深處的上提下放懸重情況如圖3 所示,發現大鉤懸重曲線與實際反演曲線擬合良好,極具參考價值。

圖3 G26H 井下9-5/8 套管摩阻反演圖

套管下到位,反演套管內/裸眼段摩阻系數分別為0.22/0.27。這與下套管前基于摩阻系數校正后的摩阻系數(套管內/裸眼段摩阻系數分別為0.17/0.20)相關性較好,這是因為套管柱外徑尺寸大的接箍和扶正器數量較多,摩阻系數增加值與經驗值(0.05-0.15)。同時,扶正器位置相對于鄰井做了進一步優化,避免了井底二次砂橋產生,相比鄰井下套管的摩阻系數有一定降低。

相對于漂浮下套管作業而言,采取常規方式下入套管,可減少使用進口漂浮接箍,縮短循環排氣時間,同時在下入過程中出現井控情況時及時處理。

5 結論

從工程應用角度看,鉆前設計確定的下套管摩阻系數,容易忽視實際井況與下套管工況的差異,預測的下套管摩阻與實際值相差較大,因而需要實時反演井眼的摩阻系數,基于本井下套管之前的起下鉆摩阻反演分析,對下套管摩阻預測更具有參考價值。同時,通過對扶正器的安裝數量和位置的優化,也能適當減小摩阻系數。

不同井區的下套管摩阻系數會有所不同,鉆前設計時有必要對同一區域的有關數據進行統計對比,根據相應的反演摩阻系數,建立區域摩阻系數數據庫,做出對該區域作業有實用價值的摩阻系數參考圖版。