對波普爾的濫用

編譯 戴潘

“北極日出”號的首席科學家柯爾斯滕·湯普森(Kirsten Thompson)在威德爾海入口的波萊特島附近采集水樣本,用于eDNA取樣

如果你問具有哲學頭腦的研究人員——至少在英語世界是這樣——為什么科學有效,他們幾乎總是指向哲學家卡爾·波普爾(1902—1994)的辯護。 他們解釋說,科學并不能為任何問題提供最終答案,而是滿足于試圖證偽事物。波普爾主義者聲稱,科學是摧毀謊言的無情機器。

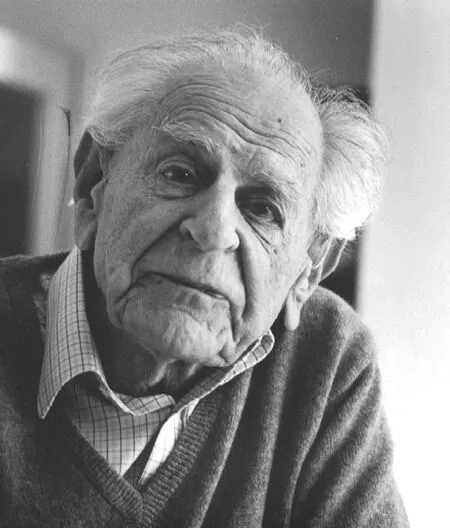

1987年的波普爾

波普爾在維也納的自由派知識分子氛圍中度過了他的青年時代。他的父親是一名律師和藏書家,也是弗洛伊德的妹妹羅莎·格雷夫(Rosa Graf)的密友。波普爾早期的職業將他引到音樂、櫥柜制作和教育哲學上,但1928年他獲得了維也納大學心理學博士學位。意識到國外的學術職位可以讓他逃離反猶主義日益嚴重的奧地利(波普爾的祖父母都是猶太人,他自己接受了路德教的洗禮),他匆忙寫出了自己的第一本書。這就是他出版的《研究的邏輯》(1935年),或者譯為《科學發現的邏輯》,在書中他提出了證偽的方法。波普爾寫道,科學的過程是通過猜想提出假說,然后試圖證偽假說。你必須建立實驗來證明你的假說是錯誤的。如果假說被證明是錯誤的,你必須放棄它。在這里,波普爾說,科學和偽科學之間存在巨大區別:偽科學會試圖通過粉飾自己的理論來保護自己免受證偽。但在科學中,它要么正確要么錯誤(all or nothing),非生即死(do or die)。

波普爾警告科學家,雖然實驗測試可能會通過確證過程使你越來越接近假說的真相,但你不能也絕不能宣稱自己是正確的。歸納的邏輯意味著,在所有可能的情況下,你永遠不會收集到無限數量的必要證據,所以與其說科學知識的主體是正確的,不如說尚未證偽或暫時正確。由于這本書,波普爾在新西蘭獲得了大學職位。在遠方,他目睹了奧地利淪落到納粹主義,并開始寫一本更具政治色彩的書《開放社會及其敵人》(1945年)。戰后不久,他搬到了英國,并在那里度過了余生。

因為其有趣的簡單性,證偽很快被哲學家拋棄,他們指出:這是一種站不住腳地看待科學的方式。他們指出,在任何真正的實驗設置中,不可能孤立單個假說元素而證偽。但是,幾十年來,盡管波普爾主義存在潛在的有害副作用,但它在科學家群體中仍然很受歡迎。事情為何如此呢?

是一群生物學家給了波普爾第一次科學上的聽證。作為理論生物學俱樂部的成員,20世紀30年代和40年代,他們在牛津大學、薩里郡的家庭聚會上相聚;后來也在倫敦相聚。波普爾在戰前和戰后都拜訪過他們,當時他們正在努力研究進化論,努力在他們不同的生物學專業之間建立聯系。特別是在戰前時期,進化生物學(取決于一個人的視野)要么復雜得令人興奮,要么混亂得令人困惑。孟德爾進化的簡潔理論(其中的離散特征遺傳于染色體硬幣投擲),競相用遺傳質量的神秘統計描述來解釋進化,不斷在種群中分級。與此同時,俱樂部的領軍人物約瑟夫·伍德格(Joseph Henry Woodger)希望用哲學上嚴密的方法來澄清臭名昭著的“有機主義”這一古怪的生物學概念。也許波普爾的清晰嚴謹性能夠幫助我們理清這一切。

一個驚人的事實是,波普爾最狂熱的粉絲來自生物和田野科學家:澳大利亞神經生理學家約翰·埃克爾斯(John Eccles)、新西蘭氣象學家克拉倫斯·帕爾默(Clarence Palmer)、澳大利亞土壤科學家杰弗里·勒珀(Geoffrey Leeper)以及致力于宇宙學終極推測的奧地利-英國物理學家赫爾曼·邦迪(Hermann Bondi)。換句話說,這些科學家的工作最不容易被實驗室證偽(波普爾的方法),但他們卻轉向波普爾尋求證實,這是奇怪的。也許,他們希望自己的工作能有一些認識論上的分量。為了從更廣泛的角度來看待這個謎團,我們可能會注意到:20世紀的田野科學家有時會存在“物理嫉妒”:他們在科學界和公眾界都經歷了相對缺乏尊重的情況。波普爾似乎為這個不幸的群體提供了救贖。

理論生物學俱樂部的成員

在理論生物學俱樂部的熱心哲學科學家中,有一位名叫彼得·梅達沃(Peter Medawar)的年輕人。第二次世界大戰結束后不久,梅達沃被招募到研究組織移植的實驗室,在那里他開始了生物科學領域獲得諾貝爾獎的生涯。在他的幾本面向大眾讀者的書中,以及在他1959年的BBC里斯講座中,他一直將科學的成功歸功于波普爾,成為最杰出的波普爾主義者。(相應的,理查德·道金斯則認為梅達沃是現代世界“科學家”的首席發言人,并對可證偽性做出了肯定的評價。)在梅達沃的廣播演講中,波普爾的標志“常識”哲學得到了充分的展示,他非常清楚地解釋了關于人類遺傳未來的假說如何按照波普爾的路線進行實驗驗證。1976年,梅達沃為波普爾提供了迄今為止的最高榮譽:倫敦皇家學會會員,這對于非科學家是罕見的。

當這一切發生的時候,三位哲學家正在拉開“波普爾人”腳下的地毯。他們認為,當一個實驗無法證明一個假說時,物理或理論范疇的任何元素都可能有問題。任何單獨的證偽不足以推翻一個理論,因為我們總是可以用好的輔助假說來保護理論:也許實驗室小鼠沒有足夠的近親繁殖來產生遺傳一致性;也許化學反應只在特定催化劑的存在下才會發生。此外,為了繼續發展,我們必須保護一些理論。一般來說,我們不會得出結論:我們已經推翻了既定的物理定律——相反,我們的實驗是錯誤的。然而,波普爾主義者并不感到畏懼。他們在他身上看到了什么呢?

歷史學家尼爾·卡爾弗(Neil Calver)在2013年指出,皇家學會成員更多受到波普爾哲學風格的影響而非其關于研究的認識論規則。在20世紀60年代,他們受到“兩種文化”辯論的打擊,與受人尊敬的高雅文化制造者相比,他們被認為是自命不凡的技術人員。哲學是用來回應的很好文化武器,因為哲學表現出與藝術的親近。特別是,波普爾關于研究的證偽之前的描述是對科學的“文化”品質的極好辯護。他把這個階段描述為“猜想”,即想象的行為。梅達沃和其他人充分發揮了這種科學創造力,以維持他們所在領域的文化聲譽。他們所謂的波普爾根本不是提出證偽的波普爾,而是他們希望解釋的另一個波普爾。

雖然兩種文化的辯論對參與者來說很重要,但辯論本身則有點小題大做。在20世紀50年代和60年代,當波普爾出版英文版《科學發現的邏輯》(1959年)時,云層正在聚集,可能比皇家學會的瓷器更泛濫。在公眾看來,科學家正在成為危險的人物,負責原子彈的可怕人物。在斯坦利·庫布里克(Stanley Kubrick)的電影《奇愛博士》(1964)中,彼得·塞拉斯令人難忘的瘋狂表演正是該類型的體現。奇愛博士擊中了波普爾主義者的理想的核心;在“自由世界”的軍事-工業神經中心,頑固守舊的納粹分子在活動。因此,他反映了真實生活的故事,即通過回形針行動,將納粹戰犯(科學家)帶到美國,以在冷戰行動中協助美國。早在1951年,《波士頓環球報》就揭露了這項洗白計劃。在這樣的背景下,波普爾主義科學在認知上的謙遜確實很吸引人。按照波普爾主義的模式,真正的科學家會放棄一切政治、一切真理。他們不會試圖了解原子,更不用說贏得戰爭。他們只是想證偽事情。正如梅達沃在《進步的希望》(1972)中所言:不要把邪惡的科學家當回事——然而,也有許多邪惡的哲學家、邪惡的牧師和邪惡的政客。

證偽也是宣揚個人謙遜的秘訣。在2017年英國科學項目口述史采訪時,晶體學家約翰·赫利威爾(John Helliwell)有些尷尬地拒絕了他可能對科學中任何革命性的“范式轉變”(波普爾同時代的托馬斯·庫恩創造的詞匯)負責的觀點,當他開創了新的蛋白質和病毒可視化方法時,他轉而尋求一種謙虛的證偽方法來描述他的工作。

然而,一個人的謙遜可能是另一個人對責任的拒絕。渲染波普爾與奇愛博士故事對立的更隱蔽的方式是說:證偽為其追隨者提供了道德的免責。如果科學家的工作不是關于證實的,就永遠不會指控他們支持了錯誤的動機。波普爾自己宣稱,科學本質上是一項理論事業。冷戰期間工作的天真科學家也沒有意識到他們資金來源的重要性以及他們研究的意義。例如,梅達沃非常清楚,他自己的免疫學領域直接來自二戰受傷的受害者的皮膚嫁接和移植的嘗試。此外,他非常清楚實驗中涉及大量的尸體(包括在法國使用斷頭臺的罪犯)——并非所有情況都是不道德的,但肯定遠非理論上的。

波普爾主義的免責條款被20世紀最有爭議的科學即優生學所利用。在捍衛優生學時,梅達沃毫不猶豫地采用了所謂的科學的道德免責性,這個話題為他在BBC的演講以及隨后的許多演講提供了基礎。他的論點很微妙,將優生的科學分為兩類:“積極的”優生學和“消極的”優生學。前者是指創造一個完美的種族,梅達沃認為它是壞的,因為它是納粹的和不可證偽的科學目標,在這兩個方面都不符合波普爾主義。梅達沃明顯支持后者,即審慎阻止攜帶某種遺傳情況的人受孕。梅達沃聲稱,這是嚴格的科學(即波普爾主義)問題,沒有觸及倫理問題。這是一個令人反感的論點。

顯微幻燈片顯示移植組織的發展,來自梅達沃的早期論文

正如波普爾主義者對所謂的純粹語義學的不耐煩,梅達沃打消了人們對優生學中的“適合”一詞的擔憂,適合暗示了誰“適合或不適合”成為社會一部分的判斷。相反,梅達沃聲稱,這僅僅是進化生物學家非常清晰觀念的便利標簽。普通人不應該擔心“適合”的影響;重要的是,科學家已經有了明確的想法。科學只是提供事實;而決定權在未來的父母。在某種程度上,這聽起來無傷大雅;而且梅達沃絕不是壞人。但用這種方式切斷科學和倫理的聯系,過去和現在都是智力的短視。假設這樣的情況:潛在的父母行使了完美、不受阻礙的自由選擇,這給科學事實帶來不適當的公正性。在現實中,經濟或政治可能會迫使父母做出選擇。更極端的例子清楚說明這種情況:如果科學家向好戰的獨裁者解釋核技術,但把部署核武器的倫理選擇留給獨裁者,我們不會說科學家的行為是負責任的。

在準備關于“人類未來”的演講時,梅達沃推測:生物學的“適合”實際上最好被理解為經濟現象。

在自然的看不見之手和明顯公正的市場決定之間建立這樣的聯系是解讀波普爾的熱門方式。事實上,在科學界以外,他最大的粉絲是經濟學家。在倫敦經濟學院,波普爾與新自由主義理論家弗里德里希·哈耶克關系密切。他還教導了即將成為億萬富翁的喬治·索羅斯,后者以波普爾最著名的書命名了他的開放社會基金會(前稱開放社會研究所)。波普爾與哈耶克和其他幾個人一起建立了朝圣山學社,在世界各地推動市場化和私有化。

用這種方式切斷科學和倫理的聯系,過去和現在都是智力上的短視。

波普爾被任命為皇家學會的研究員,標志著英國科學中一支強大的社會主義領導力量的消亡。這種領導力量始于20世紀30年代,由一群才華橫溢、面向公眾的研究人員組成(貝爾納、霍爾丹等),歷史學家加里·沃斯基(Gary Werskey)在1978年將他們稱為“可見學院”。事實上,在戰前訪問理論生物學俱樂部時,波普爾就遇到過他們中的許多人。在他們打磨他們的復雜科學以對抗波普爾哲學時,他很可能一直在磨礪自己的反馬克思主義傾向,反對他們對科學的社會主義化愿景——甚至可能是他們的人格。波普爾在《開放社會》中所做的是把生物學家的科學政治化。

不需要很多時間,就可以在網上找到否認氣候變化的人使用波普爾主義的例子。

戰后,可見學院的科學家對國家建設的承諾使他們參與了政府、教育和公共生活的許多領域。波普爾主義者討厭他們。在《通往奴役之路》(1944)中,哈耶克警告說,他們是“我們中間的極權主義者”。他認為,他們應該順其自然,接受他們的實驗室工作與社會問題沒有任何聯系的事實。

當科學被認為類似于開放市場時,科學就發生了深刻的變化。在公開競爭中,科學理論相互競爭的觀點忽略了這樣的事實,即研究野心和資金選擇是由大小政黨政治共同決定的。治療富人疾病的藥物比治療窮人疾病的藥物取得更多的科學進步是有原因的。而且,科學領域的職業成功受到性別、種族、階級和能力的深刻影響。

一些不擇手段的研究人員甚至使用波普爾的框架成為梅達沃否認的“邪惡科學家”。正如歷史學家娜奧米·奧雷斯克斯(Naomi Oreskes)和埃里克·康威(Erik Conway)在《販賣懷疑的商人》(Merchants of Doubt)一書中所描述的那樣,20世紀末,英美科學家被選為煙草公司的說客,對揭示吸煙與癌癥之間存在聯系的研究提出質疑。用波普爾主義的話來說,這種聯系都是無法證明的;科學家的后臺老板殘酷利用了這種懷疑的空間。這些科學家中的許多人后來又成為化石燃料的說客,對人為氣候變化的科學提出質疑。在搜索引擎上不用花太多時間就能找到否認者使用波普爾主義的例子。在2019年的一段YouTube視頻中,清潔能源聯盟(德斯莫格的博客將其列為由石油利益集團資助)呼吁“傳奇的科學哲學家卡爾·波普爾”。該組織的核心主張是:“為了知道一個理論是否可能是真的,必須有一種方法來證明它是錯誤的。不幸的是,許多氣候變化科學家、媒體和活動人士都忽視了這一科學的基石。”與此同時,那些知名大學里的學者為信奉自由主義、新自由主義和懷疑主義的卡托研究所發表學術論文,認為,“波普爾的進化認識論抓住了科學的本質,但今天的氣候科學的行為與之相距甚遠”。這樣的作者通常來自經濟學和政策領域而不是科學領域,不受對科學家批評的困擾,波普爾對科學的有爭議和過時的描述非常適合他們。

科學家在《科學為了人民》(1974年)中拒絕了波普爾對科學與倫理的區分

科學是關于證偽的觀念不僅對科學而且對人類福祉也造成了不可估量的損害。它將不信任正常化,使之成為制造知識的默認條件,同時為科學事業設定了遙不可及和不切實際的標準。氣候懷疑論者要求做出不可能的精確預測,但抓住一項異常的數據,就聲稱已經推翻了整個聯合研究體系;反疫苗者利用關于安全的任何終極證據的不可能性來助長他們破壞性的激進主義。從這個意義上說,波普爾主義對這許多事情都要負很大責任。

資料來源Aeon