毛澤渠煤礦厚煤層殘采綜放面圍巖控制技術研究

劉俊杰

(山西安煤礦業設計工程有限公司,山西 太原 030006)

0 引 言

毛則渠煤礦主要開采河東煤田2 號煤層,屬于優質主焦煤,礦井整合前井田內2 號煤層小煤窯“以掘代采”的開采方式造成了大量的不規則采空區,小煤窯的采掘活動主要在2 號煤層的頂分層,沿2 號煤層頂板掘巷,上述情況的存在為下分層的開采帶來了諸多困難。安全高效地復采該部分煤炭資源對于減少煤炭資源的浪費、延長礦井壽命及提高經濟效益方面均具有積極的意義。基于上述分析,展開毛則渠煤炭有限公司2 號煤頂分層破壞區下圍巖控制技術研究,為2 號煤層下分層回采提供技術可行、使用可靠、經濟合理的圍巖控制方案,為煤層安全高效開采提供技術支撐,實現礦井可持續發展。

1 工程概況

毛則渠煤礦202 綜放工作面位于井田內一采區,地面標高903~981 m,井下標高713~744 m,東鄰保安煤柱,西側為下山回風巷道,南鄰201 綜放工作面(已回采),北側為實體煤。工作面東西走向可采長度1 479 m,南北傾斜長度128 m。2 號煤層平均厚度6.5m,煤層屬2 號強粘性瘦煤,上分層2 m,大部分已采空,局部有煤柱,剩余可采厚度為4.5 m。煤層呈層狀,水平層理,有顯著連續性,變化不大,屬穩定煤層,夾矸0.2~0.4 m,節理發育,硬度f=1.7~2.4,對開采無太大影響。工作面采用綜放開采工藝,采高2.2 m,放頂2.3 m,循環進度0.6 m。工作面直接頂為1~2 m 厚的泥巖和粉砂巖互層、老頂為3~4 m 厚的細粉砂巖和中砂巖、直接底為泥巖、老底為粉砂巖。

2 頂分層破壞區下采區空間數值模擬研究

2.1 數值計算模型建立

對于頂分層破壞煤層而言,破壞區的空巷和殘留煤柱會產生應力降低區和應力集中區,對下分層煤層開采過程中礦壓顯現產生重要的影響。因此研究重點應放在空巷和煤柱的空間分布及其尺寸大小,因此構建理想化模型后,采用FLAC3D模擬軟件進行計算分析。建立不同的煤柱和空巷寬度對比方案:4 m 煤柱和2 m 空巷、4 m 煤柱和 4 m 空巷、8 m 煤柱和 2 m 空巷、8 m 煤柱和4 m 空巷,主要對頂分層破壞區下分層工作面推進過程中圍巖應力變化情況進行分析,從而得出煤柱和空巷尺寸對下分層工作面的影響。建模時將2 號煤層分為上下2 層,上層為破壞區,下層為實體煤,上層破壞區位于模型中部,以對下分層工作面接近和遠離上分層破壞區過程中圍巖應力變化情況進行分析。數值計算模型如圖1 所示。

圖1 理想化數值計算模型

2.2 理想化模型結果分析

當煤柱寬度為4 m、空巷尺寸為2 m 時,下分層工作面推進過程中,圍巖應力分布情況如圖2 所示。

圖2 下分層工作面推進不同距離圍巖應力分布云圖

由圖可知,在無上分層破壞區情況下,下分層工作面正常推進過程中,工作面前方應力峰值為8MPa;當工作面逐步向前推進與上分層破壞區距離較近時,受上分層破壞區殘留煤柱壓力的影響,工作面前方應力峰值有所增加,達到10 MPa 左右,當下分層工作面通過上分層殘留煤柱區時應力峰值達到12MPa;因此,當工作面通過破壞區時應加強工作面兩巷的支護強度及超前支護距離;當下分層工作面逐步推出上分層破壞區時,工作面受殘留煤柱應力集中影響減小,工作面前方應力變化逐步趨于平緩,基本保持在8~10MPa。

2.3 理想模型對比方案

為了進一步了解上分層空巷及煤柱尺寸對下分層工作面回采礦壓的影響,將煤柱及空巷尺寸增大進行對比分析。煤柱尺寸不變,將空巷尺寸由2 m 增加為4 m,如圖3(a)所示;空巷尺寸不變,將煤柱尺寸由4 m 增加為 8 m,如圖3(b)所示;煤柱和空巷尺寸同時增大,空巷尺寸由2 m 增加為4 m,煤柱尺寸由4 m增加為 8 m,如圖 3(c)所示。

圖3 對比方案模型

由前文分析可知,上分層破壞區的存在會對下分層工作面應力分布產生明顯的影響,沿下分層工作面推進方向中軸線設置應力監測線,對不同方案工作面采動應力進行監測,繪制如圖4 所示曲線。

圖4 應力分布對比曲線

由圖4 分析可知,不同對比方案中,當煤柱和空巷尺寸均比較大時下分層工作面圍巖所承受的應力也比較大,其余幾個方案圍巖應力值變化差別相對較小,具體分析來看,當殘留煤柱寬度為4 m 時,空巷尺寸的增加導致圍巖應力的下降,究其原因主要是空巷尺寸的增加可有效緩解下分層工作面應力集中程度,然而當殘留煤柱尺寸比較大時,空巷尺寸增加的應力集中緩解效應并無法得到有效發揮。綜合分析可知,殘留煤柱尺寸的增加會導致應力集中,空巷尺寸的增加會緩解應力集中,但在殘留煤柱尺寸較大時,空巷尺寸的增加同樣會加劇應力集中現象,因此還有其他因素對應力分布情況產生影響。當殘留煤體尺寸較大時,除會導致應力集中程度大外,其自身重量較大,因而導致下層煤體所承受的載荷也較大,對下部承載體強度也提出了更高的要求,此時較大的空巷空間能釋放較多的應力,盡力維護下部煤層承載體的完整性,區域應力相對較小;當殘留煤體的尺寸較大時,其自身載荷也相對較大,在其他條件相同情況下,下部煤體所承受的載荷更大,容易超過其承載極限,對下層工作面產生影響,在這種情況下,增大空巷尺寸的減壓效應與殘留煤體自重效應相比,其作用已經不甚明顯,因而煤柱尺寸較大的情況下,即使空巷尺寸較大,下分層工作面也會出現高應力。

綜上所述,對下分層工作面開采應力分布影響的主要因素有:殘留煤柱尺寸、空巷尺寸及下層煤體承載體強度。上述因素相互影響、綜合作用,即:其他條件不變,當殘留煤柱尺寸越小,對下分層工作面的影響就越小;下分層煤體承載體強度越大,空巷尺寸較大,則會產生顯著的應力釋放,下分層工作面應力集中現象可以有效緩解;因此,上分層工作面有破壞區存在,在進行下分層工作面開采時最不利的條件為:上分層存在較大的殘留煤柱及空巷,而下分層煤體的承載能力還較弱,在該種情況下開采時,要特別注意采取加強支護措施。

3 圍巖控制技術

3.1 工作面頂板控制

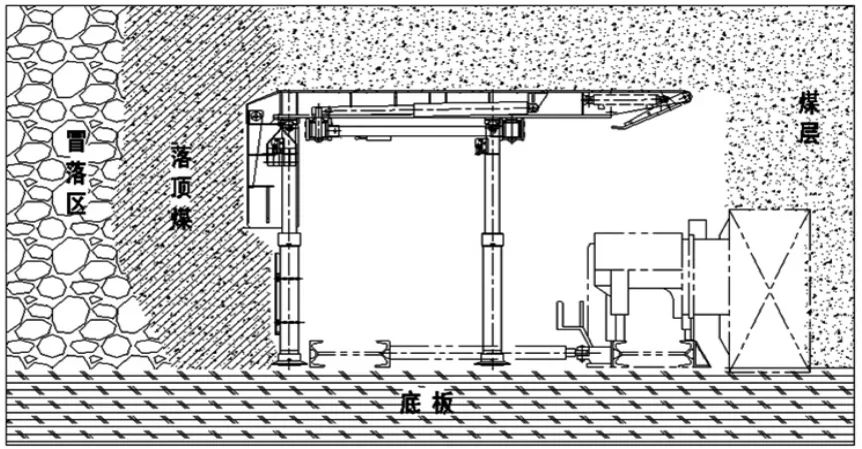

圖5 支架工作面布置圖

根據上述分析及202 綜放工作面工程地質情況,選擇懸移頂梁支架對工作面進行支護,中間架為ZH2600/16/24Z,共 77 架;端頭架為 ZH2600/16/24Z,共5 架(如端頭支架不能與順槽工字鋼頂梁搭接時,必須采用4 對8 梁對兩端頭進行支護);采面共計82架。支架工作面布置如圖5 所示。液壓支架技術特征如表1 所示。

表1 液壓支架技術特征表

3.2 巷道頂板控制

3.2.1 超前支護

運輸、回風順槽超前維護距離20 m 范圍內(距工作面煤壁10 m 范圍內支雙排柱,10~20 m 范圍內支單排柱),采用超前支護控制頂板,使用箱型梁+單體柱沿兩順槽超前支護“一梁三柱”,此范圍內兩順槽高度不低于1.8 m。

3.2.2 兩巷支護

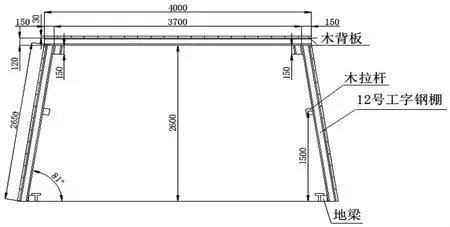

工作面兩巷沿2 號煤層底板掘進,采用梯形斷面,頂寬3 700 mm、底寬4 500 mm、巷高2 600 mm,采用架棚支護方式。

梯形棚:頂梁長4 000 mm,棚腿長2 650 mm,在頂梁與棚腿搭接處焊接擋塊,梯形棚采用12 號工字鋼,2 架棚為1 組,對棚支護,雙梁雙腿,棚距700mm。

金屬網:采用12 號鐵絲,長8 m、寬1.2 m 的金屬網鋪滿巷道頂板。

背板:巷道兩幫采用木背板背實,背板長1m、寬20 cm、厚3 cm,每隔0.65 m 平鋪在工字鋼梁上。

巷道壓力明顯地段,采用“一梁三柱”支護,工字鋼梁長2.65 m,腿為2.65m 成一條直線在巷道中間距幫1.8m 處支護,對冒頂、過空、頂板壓力顯現地段采用排架密集支護;掘進工作面遇到頂板破碎、煤層松軟等情況時,需采取注漿方式對巷道圍巖進行加固。

202 綜放工作面順槽支護斷面示意圖(圖6)。

圖6 架棚支護示意圖

4 圍巖控制效果

4.1 工作面懸移支架現場應用評價

1)支護強度。現場礦壓觀測結果可知,工作面回采過程中液壓支架出現的最大工作阻力為40 MPa,而ZH2600/16/24Z 支架額定工作阻力為45.3 MPa,并未超過其額定工作阻力,在現有開采技術條件下仍可保持較好的工作狀態,能夠滿足工作面回采需求。

2)懸移頂梁支架自身優勢。ZH2600/16/24Z 型支架的總體長度約為3.2 m,因此對于下分層開切眼寬度要求較小,對于頂分層破壞條件下巷道的掘進及支護十分有利。此外,支架的運輸及安裝尺寸靈活,無需再對原有巷道進行擴刷。支架安裝完成后,抵抗沖擊載荷能力強、受力后穩定性可靠,使用過程中無需進行調架,在承受偏載和傾斜推力后,仍可滿足工作面放頂煤使用需求,整體箱式的頂梁結構具有很好的穩定性。

4.2 架棚支護現場應用評價

圖7 巷道圍巖變形曲線

由圖7(a)可知,距離回采工作面25 m 范圍外,巷道頂板下沉量基本維持在35 mm 左右,隨著工作面的推進,巷道頂板下沉量開始逐步增加,直至工作面推進至該位置,巷道頂板累計下沉量70 mm 左右。

由圖7(b)可知,巷道兩幫在距離工作面10 m 左右時,圍巖變形量呈現逐步增大趨勢,由于受動壓影響,回采幫圍巖變形量大于實體煤幫,直至工作面推進至該位置時,回采幫和實體煤幫圍巖水平位移量分別為45、41 mm,兩幫累計移近量為86 mm。頂板及兩幫圍巖變形量均較小,采用梯形鋼棚支護方式,有效控制了巷道圍巖變形。

5 結 論

1)安全高效地復采礦井殘采煤炭資源對于減少煤炭資源的浪費、延長礦井壽命及提高經濟效益方面均具有積極的意義。

2)對下分層工作面開采應力分布影響的主要因素有:殘留煤柱尺寸、空巷尺寸及下層煤體承載體強度。

3)202 綜放工作面選擇ZH2600/16/24Z 懸移頂梁支架對工作面進行支護,兩巷采用12 號工字鋼架棚支護,現場應用效果表明,懸移支架在現有開采技術條件下仍可保持較好的工作狀態,架棚支護后工作面兩巷圍巖變形量較小,實現了工作面的安全高效回采。