某復雜超深井非常規井身結構設計

李同勇(中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452)

0 引言

本井井身結構設計充分借鑒了四川盆地深井、超深井井身結構設計及應用,其深井、超深井應用45 井次,技術成熟可靠,鉆探成功率100%。并且充分考慮到地層的復雜性和層位與井深的預測誤差,為井身結構調整留下空間(包括鉆井深度的調整),備用一層套管層系。

1 地質層序與壓力系統

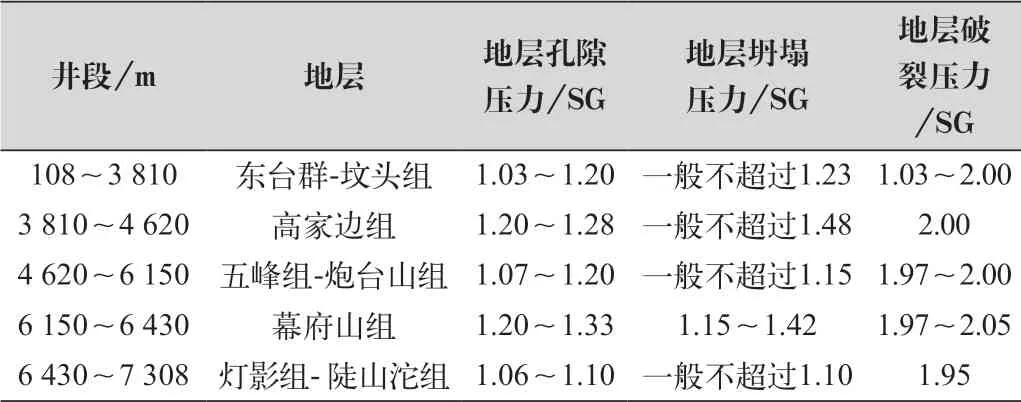

根據本區地質特征,結合鄰區施工情況,設計重點對本井地層層序、油氣層、地層溫度、地層壓力、H2S 等方面做了預測,為井身結構設計提供了依據。本井地層自下而上主要發育震旦系、寒武系、奧陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二疊系、三疊系及第四系,地層古老、巖性復雜。預測本井存在7 個流體異常層和3 個潛在的油氣層,井底預測溫度為188.4 ℃。存在兩層明顯的異常高壓層,分別存在高家邊組和幕府山組,地層坍塌壓力一般在1.40 SG 以內,地層破裂壓力預測一般在2.00 SG 左右。地層三壓力參數特征詳見表1。

預測本井棲霞組存在H2S,本井奧陶系、寒武系、震旦系均發育大套碳酸鹽巖,有生成H2S 氣體的條件,預測震旦系上統至奧陶系上統可能存在H2S。

從鄰井鉆遇情況看,風化殼儲層多有發生井漏,存在鉆探風險。預測本井可能鉆遇4 層風化殼儲層:(1)下三疊統青龍組頂面,即印支構造面風化殼,預計頂界深度850 m;(2)下二疊統孤峰組-棲霞組頂面,即海西構造面風化殼,預計頂界深度2 090 m;(3)上志留統茅山組頂面,預計頂界深度2 902 m;(4)上震旦統燈影組頂面,預計頂界深度6 430 m。

表1 南黃海X井地層三壓力預測參數特征統計表

2 鉆井工程面臨的難點與風險分析

2.1 井漏風險

(1)本井主要為海相碳酸鹽巖和碎屑巖地層,存在3 個碳酸鹽巖風化殼,即下三疊統頂面印支風化殼、下二疊統頂面海西風化殼、上震旦統頂面風化殼。在鄰井鉆井過程中證實了印支構造面和海西構造面風化殼的存在,且發生了鉆井液的漏失。總體上風化殼的存在增加了井漏的風險。

(2)嶗山隆起中、古生界碳酸鹽巖發育,主要發育于中生界三疊系,古生界二疊系、石炭系、奧陶系、寒武系、震旦系,碳酸鹽巖易形成裂縫、溶蝕孔洞,在鉆井過程中易發生井漏。

2.2 地層垮塌和卡鉆

本井主要發育三套厚層泥頁巖層段,主要為二疊系孤峰組至龍潭組-大隆組、上奧陶統五峰組-下志留統高家邊組、下寒武統幕府山組,大套的泥巖段容易在鉆井的過程發生垮塌、卡鉆,此外上二疊統龍潭組煤層也是易垮塌地層。

2.3 井涌、井噴

根據壓力預測,本井在存在兩層異常高壓,分別為下寒武統幕府山組、下志留統高家邊組,壓力系數在1.20~1.33 之間,并且油氣層預測結果顯示異常高壓層段也是重要的油氣層段,因此在鉆井的過程中可能發生井涌和井噴事故,現場要做好相關防控措施。

2.4 H2S 風險

根據鄰井鉆井情況,在棲霞組頂界1 642 m,發現有H2S顯示,在井深1 651.78 m 處H2S氣測值最高達到98.0×10-6,區域上棲霞組標志層為臭灰巖;且預測本井奧陶系、寒武系、震旦系均發育大套碳酸鹽巖,有生成H2S 氣體的條件。

3 南黃海X 井井身結構方案設計

3.1 井身結構必封點分析

依據本井的壓力系統和地層特點,結合四川超深井鉆井成功經驗、鄰井實鉆情況及該井地層三壓力參數的預測結果,確定其井身結構必封點共有4 個,套管層次為6 層。

第一個必封點分析:封隔至鹽城組底界。由于新近系及以上地層疏松,易垮塌,下伏的青龍組頂界為碳酸鹽巖風化殼,存在較大的井漏風險,不揭開青龍組風化殼,封隔上部易垮塌層。

第二個必封點分析:鉆穿棲霞組,下入套管進行封隔,以確保施工安全,及下部油氣層的發現。此段地層較為復雜,上部為青龍組大套灰巖易漏層;中部為大隆組-龍潭組煤層,易垮塌;下部棲霞組臭灰巖可能含H2S。鄰井在相當本組地層已檢測到H2S。

第三個必封點分析:鉆穿五峰組底界,下入套管進行封隔。根據地質風險預測及相似地層實鉆情況,高家邊組及五峰組存在易垮塌的泥頁巖地層,且為高壓地層,下伏的奧陶系、寒武系主要為縫洞發育的碳酸鹽巖地層,易漏。

第四個必封點分析:鉆穿幕府山組,下入套管進行封隔。幕府山組主要發育泥頁巖,易垮塌,且預測可能存在高壓層;下伏燈影組地層預測主要為縫洞發育的碳酸鹽巖易漏,地層壓力系數低(1.06~1.10)。

3.2 本井井身結構方案設計

按照4 個必封點、6 層套管封隔的分析,同時上層套管下深必須保證下開次使用高密度鉆井液時,套管鞋以下地層不被壓漏,套管強度滿足行業規范,具體各開次設計如下:

(1)一開Φ914.4 mm 井眼:鉆至200 m,下Φ762 mm 隔水導管封固,建立簡易井口,隔水導管入泥92 m。

(2)二開Φ660.4 mm 井眼:鉆至848 m,進入鹽城組底部,不揭開青龍組頂部風化殼,下Φ508 mm 套管,安裝井控裝置,建立井口,為下部青龍組和二疊系安全鉆進創造條件。

(3)三開Φ444.5 mm 井眼:鉆至2243 m,進入船山組頂部3 m,鉆進深度應根據地質層位的實際埋深進行調整,測井后下入Φ365.1 mm 套管封固上部含硫化氫及易漏失地層和易坍塌煤層。

(4)四開Φ333.4 mm 井眼:鉆至4 690 m,鉆穿上奧陶系五峰組,進入湯頭組頂部5 m,見灰巖中完,鉆進深度應根據地質層系的實際埋深進行調整,測井后下入Φ273.1 mm 套管封固上部易垮塌的泥頁巖,隔離下部異常壓力地層及易漏失層。

(5)五開Φ241.3 mm 井眼:鉆至井深6 435 m,鉆穿寒武系幕府山組,進入燈影組5 m,鉆進深度應根據地質層系的實際埋深進行調整,下入Φ193.7 mm 尾管封固,實現下部震旦系儲層專打。

(6)六開Φ165.1 mm 井眼:鉆至完鉆井深7 308 m,下入Φ139.7 mm 尾管封固。

3.3 備用套管層次方案設計

本井存在噴、漏、塌、卡等復雜并存的情況,極大的加大了鉆井作業的難度,存在多下一層套管封隔上部復雜井段的可能性。針對這種情況,則需啟用備用井眼方案,即五開Φ241.3 mm井眼使用Φ219.1 mm 尾管封固;六開Φ190.5 mm 井眼使用Φ168.3 mm 尾管封固;七開Φ139.7 mm 井眼使用Φ114.3 mm 尾管封固。

3.4 套管安全性設計

本井主要目的層為氣層,需使用氣密封扣套管。預測本井三疊系、奧陶系、寒武系、震旦系均發育大套碳酸鹽巖,有生成H2S氣體的條件,在棲霞組有H2S,因此需要選抗硫套管。經Stress Check 軟件校核所選套管的抗內壓強度安全系數、抗外擠強度安全系數、抗拉強度安全系數均滿足行業規范要求。

4 結論與建議

(1)南黃海X 井地層比較老,可鉆性差,鉆井周期長,同時面臨著噴、漏、塌、卡等復雜情況以及地質不確定性等挑戰。該井的井身結構設計要充分借鑒國內深井、超深井在井身結構設計的成功經驗,并依據該井的壓力系統和地層特點,充分考慮地質、工程風險后進行設計。

(2)在深井、超深井井身結構設計中,完全采用現有API 標準鉆頭、套管尺寸系列難以滿足增加套管層次的需求。可突破常規井身結構設計思路的限制,采用部分非標準鉆頭、套管能夠增加套管層次,使井身結構設計更加合理。

(3)通過論證,該井井身結構存在4 個必封點,優化設計了六開井身結構方案,井下出現復雜情況無法繼續鉆進需提前中完時,可轉為七層套管井身結構,能滿足超深井復雜情況下的安全鉆井需求。

(4)超深井鉆井施工中存在諸多施工難點,如高溫高壓井段,鉆井工具、隨鉆測量工具以及鉆井液等受到嚴峻考驗,增加了鉆井的難度;下部井段環空間隙小,存在套管下入摩阻大且固井水泥漿頂替效率低等問題。因此,在實鉆過程中不斷優化施工方案是十分必要的。

(5)非常規井身結構的設計所需要的配套工具少。鉆井過程中,非常規尺寸鉆頭選型困難,部分扶正器、套管以及下套管等系列工具需提前定制。因此要確保鉆探工作快速高效,必須提前做好相應的配套工具準備。