頸后路單開門鈦纜固定與鋼板內固定的臨床療效比較研究

童劍萍

(萍鄉市人民醫院脊柱外科,江西 萍鄉 337000)

頸椎病是臨床的常見疾病,且在近年來發病率有上升趨勢。多節段頸椎病是多個連續或不連續的節段同時出現脊髓與神經壓迫發生病變的混合型頸椎病。頸后路單開門椎板成形術適用于頸椎后縱韌帶骨化癥、嚴重頸椎椎管狹窄、多節段脊髓型頸椎病、黃韌帶鈣化癥等疾病,已成為頸椎病治療的關鍵技術之一[1]。傳統頸后路單開門鋼板內固定對多節段頸椎病具有一定的效果,但會破壞頸后路韌帶復合體的功能,固定效果欠佳,對患者的術后恢復不利。相關研究表明,頸椎后方韌帶復合體在頸椎病治療中,具有較強的生物學作用,表現為黃韌帶、棘間韌帶、棘上韌帶能對頸椎過伸活動起限制作用,可防止頸部伸肌肌力減弱、避免頸椎過度屈曲[2]。而鈦纜固定作為一種新的頸后路單開門鈦纜固定技術,具有固定效果優、可靠性強等特點,在頸后路單開門椎板成形術中表現出良好的前景[3]。但關于頸后路單開門鈦纜固定與頸后路單開門鋼板內固定技術的療效比較,臨床研究較少。基于此,本研究旨在比較頸后路單開門鈦纜固定與鋼板內固定治療頸椎病患者的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2018年2月至2019年2月本院收治的40例頸椎病患者作為研究對象,采用隨機數表法分為兩組,各20 例。A 組男10 例,女10 例;年齡42~64 歲,平均年齡(53.26±3.45)歲;頸椎管發育性狹窄16 例,其他類型4 例。B 組男11 例,女9 例;年齡45~68 歲,平均年齡(53.42±3.68)歲;頸椎管發育性狹窄17例,其他類型3例。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。所有患者均對本研究知情同意,并自愿簽署知情同意書。本研究已通過醫院倫理委員會審核批準。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①經核磁共振成像診斷有≥3 節的病變節段;②患者存在渾身無力、頸部疼痛、手腳冰冷等癥狀;③身體有明顯的束縛感;④患者存在階段性不穩等癥狀。排除標準:①無法耐受頸后路單開門手術;②四肢肌肉出現萎縮癥狀,脊髓變性;③關節功能存在嚴重障礙;④存在階段性不穩等癥狀。

1.3 方法

1.3.1 A組 A組采用頸后路單開門鋼板內固定治療方法,在術前對患者實施全身麻醉,使患者保持仰臥位,使手術視野中C3~6關節突、雙側椎板、椎體顯露清晰。在患者變換體位姿勢后,利用輕度曲頸位使患者的頭部適應顱骨固定器,在患者頸后正中位置做切口入路,對患者的頸突進行切除處理,依據要求切開黃韌帶、頸間韌帶,單開門選取兩側椎板與C3~6小關節突接觸位置,開門側選擇癥狀較重的一側,門軸選取對側位置,開門側利用全層椎板切開。在清理黃韌帶的過程中,將粘連帶分離,采用鋼板固定完成前減壓處理,保證開門狀態,在患者的創口止血后,將創口清洗干凈,在術中加強患者手術狀態的監測,確保手術順利完成。

1.3.2 B組 B組采用頸后路單開門鈦纜固定方法,在術中患者取俯臥位姿勢,對患者實施全身麻醉,取后正中入路,逐層切開,直達C2~7椎板。依據患者的手術病變情況,選取C3~6為減壓范圍,開門方式為左側開門。于C3~6右側椎板半板開槽,左側椎板全板開槽,保留C3~6一側后方韌帶復合體。選取美國Medtronic公司的liber鈦纜系統,在鈦纜拉緊器、臨時固定夾等的輔助下完成固定。

術后兩組患者均采用抗生素進行抗感染治療,并遵醫囑進行功能鍛煉、合理飲食,忌辛辣刺激性食物。

1.4 觀察指標 比較兩組臨床指標,包括手術時間、術中出血量、鍛煉時間。術前及術后6 個月,比較兩組患者腰椎功能,采用日本骨科協會評估治療分數(Japanese orthopaedic asociation scores,JOA)[4]進行評估,滿分29 分,分數越高表示腰椎功能越好。比較兩組并發癥發生情況,包括切口感染、腦脊液漏、吞咽困難。

1.5 統計學方法 采用SPSS 25.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,組間用獨立樣本t檢驗,組內用配對樣本t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

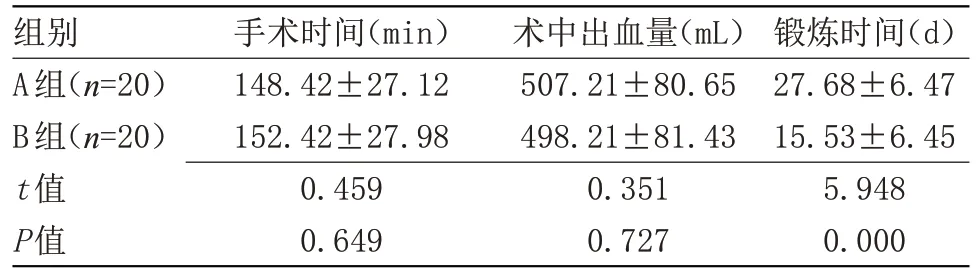

2.1 兩組臨床指標比較 B組鍛煉時間短于A組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組手術時間、術中出血量比較差異無統計學意義,見表1。

表1 兩組臨床指標比較(±s)

表1 兩組臨床指標比較(±s)

組別A組(n=20)B組(n=20)t值P值鍛煉時間(d)27.68±6.47 15.53±6.45 5.948 0.000手術時間(min)148.42±27.12 152.42±27.98 0.459 0.649術中出血量(mL)507.21±80.65 498.21±81.43 0.351 0.727

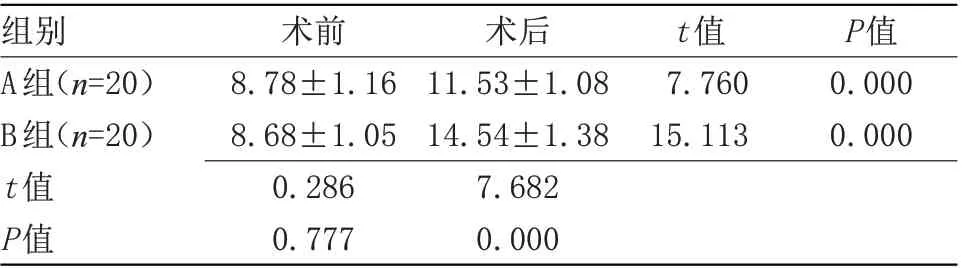

2.2 兩組脊髓功能比較 術前,兩組JOA 評分比較差異無統計學意義;術后,兩組JOA 評分均高于術前,且B 組高于A組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組JOA評分比較(±s,分)

表2 兩組JOA評分比較(±s,分)

組別A組(n=20)B組(n=20)t值P值術前8.78±1.16 8.68±1.05 0.286 0.777術后11.53±1.08 14.54±1.38 7.682 0.000 t值7.760 15.113 P值0.000 0.000

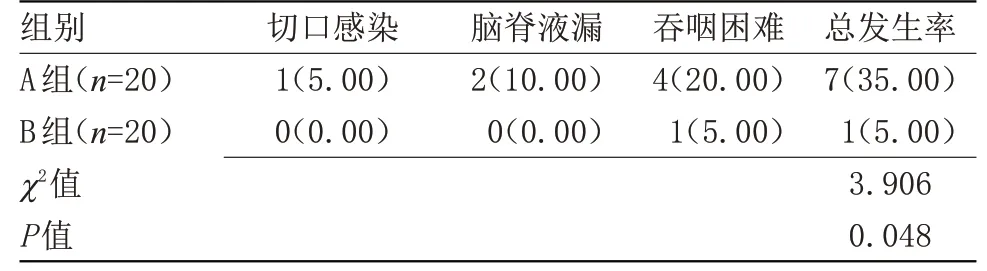

2.3 兩組術后并發癥發生率比較 B組術后并發癥發生率為5.00%(1/20),低于A組的35.00%(7/20),差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后并發癥發生率比較[n(%)]

3 討論

頸椎病是臨床常見疾病,具有較高的致殘率,危害性較高,且病情發展較快,易導致患者癱瘓,生活不能自理,進而影響其生活質量。目前臨床對于頸椎病的手術治療無統一的術式,需根據脊髓的病理變化進行合理的手術入路,因此,合理有效的手術入路是治療頸椎病的關鍵,也可直接對手術的效果造成影響。越來越多的外科醫師采用頸后路單開門椎板成形術治療頸椎病,因該方法操作較簡單,且安全性較高,術中對患者的損傷較小,手術并發癥相對較少。頸后路單開門內固定技術依據枕頸連接部、下脊椎、頸胸結合部位置的不同,形成了包含線纜或鋼絲內固定技術、椎板鉤固定技術、經關節螺釘內固定技術等的頸后路單開門內固定技術,均有一定的治療效果[5]。

本研究結果顯示,B組鍛煉時間低于A組,且術后JOA評分高于A 組,術后并發癥發生率低于A 組(P<0.05),而兩組手術時間、術中出血量比較差異無統計學意義,表明與頸后路單開門鋼板內固定相比,頸后路單開門鈦纜固定治療多節段頸椎病可獲得顯著的治療效果,可有效提升患者腰椎功能,減少并發癥,縮短鍛煉時間,利于患者術后恢復。傳統的頸后路單開門鋼板內固定采用鋼板作為開門側的椎板,可有效避免再關門,將椎管的完整性恢復,在掀起的椎板與同側側塊之間形成穩固的橋接結構,對開門側形成剛性支撐,脊柱結構固定在手術時的位置,具有即刻穩定的效果;而鈦纜固定也對門軸側有較穩定的作用,利于門軸側的骨性愈合,可有效預防椎板及再關門。李冬月等[6]研究結果表明,頸椎單開門椎管擴大術中采取錨定法與Arch鋼板內固定均可取得良好療效,采用Arch 鋼板內固定患者JOA 評分改善率較高,椎管擴大率以及術后不良癥狀發生率相對較低。但其破壞頸后路韌帶復合體的功能,且固定效果欠佳,術后患者易出現頸椎不穩乃至神經根受壓等問題,不利于頸椎病患者術后功能恢復,增加患者術后再入院的發生風險。而鈦纜內固定具有手術風險低,固定確切,術后骨性融合較高,并發癥較少等優勢,在市級醫院便可開展,對頸椎病進行治療。同時,鈦纜內固定具有較好的生物相容性,且有較好的韌性及強度,可將開門角度保持一致,避免對關節囊及周圍組織中的頸神經后支及其分支造成刺激或損傷。通過捆扎鎖緊的力量進行固定,不直接在棘突固定,而是穿過鈦纜通道,縮短棘突側的鉆孔時間,操作較簡單,加之在開門后,卡扣鎖死鈦纜可有效避免術后發生再關門,對門軸進行保護,避免門軸斷裂、門軸向椎管內突入損傷脊髓的發生,并可對短裂的門軸進行修復,固定較可靠,進而減少并發癥發生[7]。

雖然鈦纜內固定具有較多優勢,但在術中仍應注意以下幾點:①樞椎椎板上薄下厚,鈦纜自上向下穿相對容易,且由于樞椎椎板較粗大堅強,將部分椎板上緣咬除后,不會對鈦纜的固定強度造成影響,且可將鈦纜從椎板上緣引導出來;②在術中部分患者直接將鈦纜穿過時受到阻擋,出現鈦纜穿越失敗,或鈦纜改變方向對患者的頸髓造成損傷,因此應采用頭端圓頓的鈦纜引導器,便于術中鈦纜穿過,降低頸髓損傷的風險;③術中一般于后弓中線外側10 mm處將鈦纜穿入,但該處的后弓內側面的寬度多在6~7 mm較纖細,因此,在將鈦纜穿過后弓時如遇到困難,也不能將后弓咬除,避免鈦纜的固定強度受到影響[8];④在操作時應慢慢推進,如有落空感應立即停止,避免對頸髓造成損傷,因此,在手術中順著內側面用力,應轉向下方。鑒于本研究樣本量有限,術后隨訪時間較短,后期應加大樣本量,延長隨訪時間,進一步對比頸后路單開門鈦纜固定與鋼板內固定治療頸椎病患者的臨床療效。

綜上所述,與頸后路單開門鋼板內固定相比,多節段頸椎病患者采用頸后路單開門鈦纜固定治療的效果更顯著,可提升腰椎功能,減少并發癥發生,利于患者術后恢復。