義務教育質量監測結果應用存在的問題及對策

—— 以包頭市義務教育質量監測結果應用調研為依據

● 包頭市教育督導評估中心 周紅霞

為了用好“國測”這把尺子,量出我市義務教育階段,教育質量發展狀況在自治區乃至全國的位子,借助國測這個“指揮棒”“體檢儀”,改進教育決策和教育教學實施策略,我市開展了針對義務教育質量監測結果應用的專項調研。下面本文將根據包頭市義務教育學校辦學質量綜合督導評估的指標權重,進行主、客觀賦權法的比較驗證分析。

一、調研對象和方法

本次調研采取問卷調研和實地調研(觀察、聽課、座談)的方式進行。問卷調研的對象為10個旗縣區的分管局長、督導室(督評中心)主任、所轄區域50%的學校校長、監測結果應用骨干教師代表,共369人參與了問卷調研。實地調研的對象為3個市級結果應用基地區的教育局領導及相關部門、結果應用實驗校。

二、當前義務教育質量監測結果應用的現狀

(一)全市義務教育質量監測結果應用取得的成效

1.初步建立了監測結果應用機制。

經過兩年的實踐探索,初步構建了“三位一體、六環聯動”監測結果運用模式。“三位一體”指的是市、區、校三位一體無縫對接,形成合力;“六環聯動”是指抓好建設隊伍、解讀報告、調研定位、決策優化、學科改進、督導跟蹤六個關鍵環節。

在市級層面探索監測結果應用模式的過程中,同時建立了三個結果運用基地區,各基地區在“三位一體、六環聯動”的監測結果應用模式推動下,結合本身的區域情況進行了大量的實踐探索,在機制建立方面取得了一些突破。如創建“區域、集群連片、實驗學校”三位一體工作機制,構建各部門分工負責的聯動機制,建立問題歸口解決的結果應用機制等。

2.部分旗縣區能發揮督學的調研定位、督導跟蹤作用。

部分區縣發揮督學的作用,加強了針對監測結果的專題調研和應用成效的跟蹤督導。之所以這些旗縣區能充分發揮督學的作用,是因為在督學隊伍建設上高度重視,形成政府、教育局和責任區學校多方位的資源保障體系,即有經費、有場所、有環境、有條件、有氛圍。在對督學日常管理中強化培訓,提升督評能力;落實考核,提高履責意識;定期問責,解決相關問題。

3.部分教研人員能利用監測結果引領學科教研。

各基地區的教研員和學科導師,帶領學校及學科教師針對報告進行“挖掘數據、提煉信息、關聯歸因、優化改進”。如青山區地理教研員就依據監測報告數據,針對地理演示實驗和動手實驗次數較少的問題,帶領骨干教師梳理教材中的實驗,開展課題研究——基于質量監測結果下的實驗教學在初中地理課堂中的優化策略,組織教師編制實驗操作手冊,細化操作過程。九原區藝術教研員針對報告中呈現的學生演唱能力和創編能力薄弱的問題,帶領藝術教師通過對《培養中小學生演唱能力策略的實踐研究》《欣賞教學中培養小學生創編能力策略的實踐研究》等課題的研究,尋求改進。

(二)全市義務教育質量監測結果應用存在的主要問題

1.督導委員會的作用沒有充分發揮。

從市到區的結果應用工作,主要由督導室或督導評估中心牽頭組織,解決不了諸如師資配置、資源配置等問題。

2.統籌推進、多方協同的聯動機制沒有完全形成。

在監測結果應用中,有的區雖然以文件的形式要求基教、教研、師資等部門協同聯動,分工負責監測結果的應用,但由于分管領導不是同一個人,沒有聯席工作會議制度,工作效率較低;有的區的相關部門對監測結果應用認識不到位,被動參與,不能把結果應用與部門工作緊密結合。

如前所述,耦合度只能說明各子系統相互作用程度的強弱,卻無法反映協調發展水平的高低。因此,引入耦合協調度模型,用來揭示經濟發展和生態環境系統間的同步性、有序性,同時也反映系統間動態、平衡發展狀態,能更好地評判城市化和生態環境系統交互作用的整體協調程度。[19]

3.教研人員在教師專業提升和學科改進方面的作用沒有充分發揮。

部分旗縣區的教研員沒有將監測結果應用與教師專業提升和學科改進相融合,不能依據監測結果來確定教研方向或引領教學改進;部分教研員對本旗縣區存在的問題認識不足,改進措施不力;部分教研員對應用監測結果的認識不到位,認為是額外的工作,主動作為意識不強。

4.監測結果應用的保障機制沒有建立。

目前,市、旗縣區比較重視對監測結果的分析,而對監測結果的整改還沒有形成督導問責機制;還沒有根據監測結果真正形成干預、參與、服務的共同發展機制。從問卷結果來看,74.53%的參與人員反映在經費保障方面需要加強,71.54%的參與人員認為在獎勵機制等方面也亟須加強。

5.監測結果應用的隊伍建設還比較薄弱。

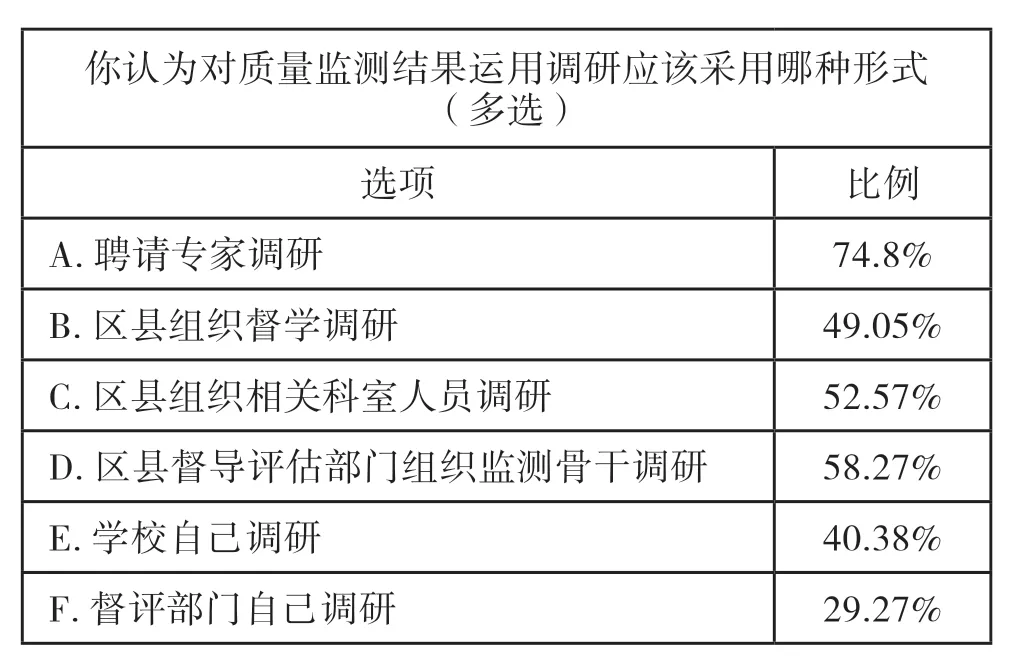

盡管組建了監測結果應用骨干團隊,但團隊教師在報告解讀、調研、改進等方面的專業水平還比較低。與監測結果應用相關的人員的理念、專業能力等監測軟實力方面也需加強。在回答問卷題目“你認為針對質量監測結果運用的調研應該采用哪種形式”時,74.8%的人員認為應該聘請專家調研,可以看出他們缺乏自己開展調研的自信和能力,54%的參與問卷人員認為隊伍專業水平不高是監測結果應用方面存在的主要問題。

?

6.部分校長對監測結果應用的認識不科學。

三、義務教育質量監測結果應用不充分的原因分析

(一)社會的教育評價觀存在偏差

衡量學校教育質量的標準單一,社會、家長只是用考試分數和升學率來評價學校的好壞優劣。這導致某些學校只片面追求升學率,不關注學生的全面發展。

(二)部分教育主管部門以及相關科室對義務教育質量監測結果應用的認識不到位

國家義務教育質量監測以科學的理念、多領域專家、先進的技術、規范的流程,全面打造教育質量的“體檢儀”,建立“培養什么人和怎么培養人”的指揮棒,成為教育決策、優化管理、教學改進的科學依據。而相關部門對監測結果應用的目的、意義的認識還不到位。

(三)校長、教師的數據意識、問題意識、研究意識還不夠強

部分校長、教師面對旗縣區的數據,認為不是本校的數據,無須在意。他們依據數據進行二次分析和自我反思的意識不強;勇于擔當、自我革命的思想意識不強;依據數據發現規律、發現問題的能力較弱,針對問題開展調研、研究如何解決問題的意識不強。

四、加強義務教育質量監測結果應用的建議與對策

(一)深化教育督導評估監測機制體制改革

教育督導評估監測存在機構不健全、人員不專業的問題。因此,首先要完善機構設置,落實督導部門應用監測結果的職能;其次要建立督導評估監測運行機制,確保工作有效對接,保證監測結果應用的專業性、規范性、權威性和有效性。

(二)統籌推進,構建多方協同聯動機制

縱向上來說,要建立市、區(旗、縣)、校三級聯動機制,旗縣區也要建立相應的運行機制,學校要建立更微觀的改進機制。橫向協作上,要建立由督導委員會牽頭,督導室(評估中心)、基教、師資、教研等相關科室多部門參與的協同運行機制,明確責任,協同配合。政府和教育局要將監測結果作為完善教育政策、制定規劃、設置項目、資源配置、表彰獎勵的重要依據;學校要將監測結果作為優化教育教學方法、模式和管理的重要依據;相關科室要指導學校正確運用監測結果,為學校改進教育教學提出有效的措施,提供高水平、有質量的專業服務。尤其是教研員團隊,要充分發揮專業引領作用,主動擔當,敢于作為,把監測結果運用與教育教學改革和研究緊密結合起來,引領教師不斷提升教育教學質量。

(三)建立監測結果的多維反饋機制

監測結果要向政府、教育行政部門、教研部門以及學校等不同層面、不同主體反饋,這樣便于不同主體明晰自身問題和責任,有利于形成不同層次的干預措施。強化向主要領導當面反饋監測結果的機制,對于在評估中發現的重要問題、關鍵問題,應及時向主要領導當面反饋,以引起主要領導的重視,形成問題及時得到解決的良性機制。監測報告一發布,應迅速開展解讀工作,讓政府分管領導、教育局的行政管理人員、學校校長、相關學科的老師都知道監測結果,了解本區域義務教育的優勢和短板,不斷揚長補短,扭住質量監測這個牛鼻子,提高義務教育質量。

(四)強化培訓,提高監測結果應用隊伍專業素質

教育行政部門、教研員、學校管理人員、教師,都是推動監測結果從理論走向實踐的主要力量。要通過多種形式的培訓,提高其對于質量監測結果應用的專業理論水平和實踐操作水平,促進其深刻領會質量監測的意義和價值,提高應用監測結果發現問題、解決問題的專業能力。尤其注重培養教研員、校長、教師的數據思維和改革意識,促使他們主動尋求改進,通過課題研究、案例研究探索改進策略。

(五)優化決策,促進區域教育優質均衡

政府和教育主管部門要認真分析解讀報告,針對本區域的教育質量和發展狀況,及時優化決策、完善資源配置、合理規劃項目、推進重要工作。尤其是針對監測結果反映出來的薄弱環節或問題,進行針對性的優化改進。要根據報告分析不同區域間的差異,通過揚長補短,推進義務教育優質均衡發展。

(六)督導問責,建立結果應用保障機制

在政策設計中,將監測結果應用納入對政府履行教育職責的考核中,強力推進監測結果的運用。從政府到教育局行政人員,到學校領導,到老師,都要樹立“借助數據把脈問診”意識,并聯系自己的工作實際和調研情況進行辯證地分析,發現真問題,開出“良藥方”,做到“對癥下藥”,實現“藥到病除”。要建立從市到旗縣區的基于改進成效的監督與問責機制,督促不同主體解決問題,以防止責任推諉和問題空轉。