西班牙鄉村學校如何活用鄉土遺產

馬千里

鄉村學校是鄉村地區基礎教育的主體。作為鄉村學校保護當地非遺的代表性案例,西班牙普索爾學校博物館教育項目發揮了鄉村學校作為地方非物質文化遺產保護和文化教育平臺的作用。從非遺的確認一直到其傳承與振興,普索爾學校在非遺保護中發揮了綜合性作用,體現出了社區主位的特征,最大限度地動員了可用的社會資源,實際上也捍衛了鄉村學校的生存權。

在我國鄉村振興的時代背景下,這一案例的主要經驗,特別是將鄉土遺產活用為教育資源、豐富社區成員遺產保護意識方面的經驗,值得研究與適度借鑒。

鄉村學校:挖掘當地自然文化資源

西班牙普索爾學校博物館教育項目的突出特點體現在鄉村學校對當地有形、無形的文化與自然遺產資源的發掘、利用上。

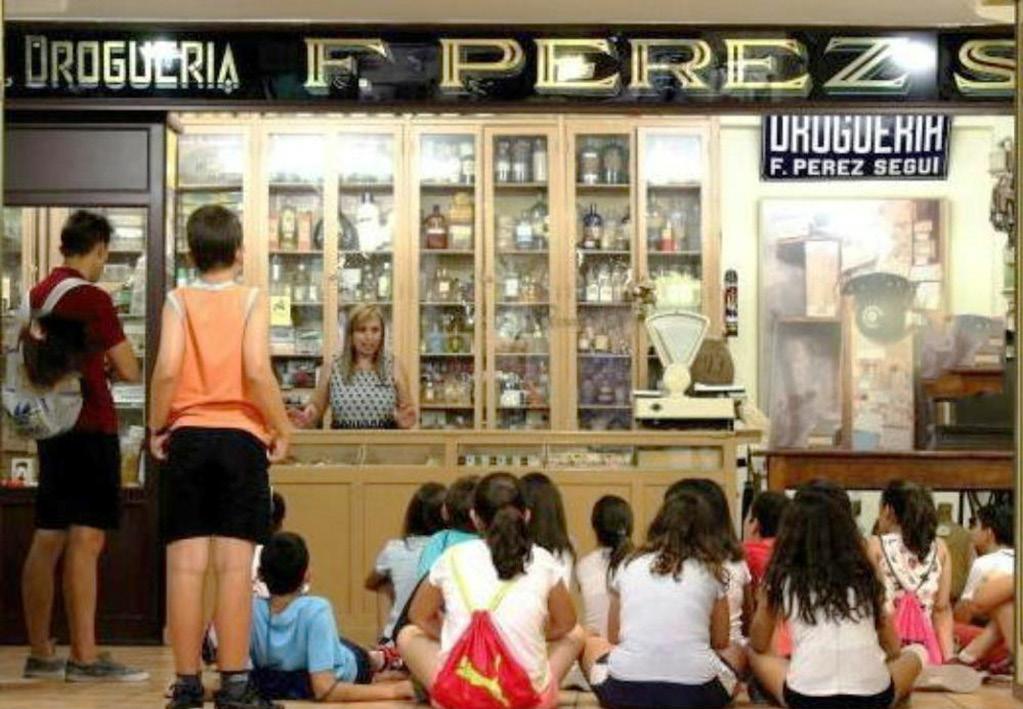

1968年,該項目在西班牙埃爾切普索爾的一所農村公立學校開始實施。盡管當時學校只有一名教師,但到項目完成時,學校已成功地將遺產納入正規教育。在教師和外部合作者的指導下,該校學生在游戲氛圍中探索埃爾切地區豐富的遺產,并為其保護作出貢獻。學生們實地采集遺產信息,設計學校博物館的陳列展示,相互引導參觀并向其他參觀者展示遺產,還對遺產進行自主研究和探索。該項目共培訓了近500名學生,并創建了一個學校博物館。博物館擁有61 000多件藏品和770份口述史檔案。

通過項目的實施,民眾的日常生活遺產得到保存,當地遺產資源的文化制圖工作也得到促進。該項目具有開拓性、綜合性和參與性的特征,并在方法論上取得了創新成果。作為值得借鑒的示范案例,這項綜合性的教育實踐還證明了從學校開始自下而上地保護遺產是可行的。項目得到了當地農村社區、埃爾切居民,以及教育和文化領域專家的高度認可。一些群體、機構和個人也參與到該項目的實施中。

社區成員:綜合性保護家鄉遺產

在對遺產保護方面,該項目涵蓋了從確認到建檔、研究、保存和保護,到宣傳、弘揚、傳承和振興等一整套措施。在確認方面,由學校理事會和項目管理委員會遴選出用于學校教學活動的文化遺產,學生、家長、當地居民、往屆的學生和外部合作者作為上述理事會和項目管理委員會的成員共同參與遴選。經過遴選,埃爾切的農村社區第一次將自身文化和環境賦予了遺產價值。

在建檔、研究、保存和保護方面,普索爾鄉村學校的學生們成為行動的主體。在經過田野調查方法培訓后,學生們自己去探索家鄉的遺產,進行田野記錄、攝像和現場繪圖,并對關鍵信息提供者進行訪談。返校后,學生們要處理數據信息和征集或借到的實物,填寫清單表格,清洗實物并在安全得到保障的情況下對一些實物進行修復。之后,學生們還要一起儲存物件,籌備展覽,研究資料和采集到的信息。后期工作還包括參加和藏品有關的教學,準備博物館的講解活動和撰寫講解文本等。從某種意義上說,由于當地地方傳統的實踐者、普索爾學校的學生,以及作為協調者的教師、學生家長和外部合作者共同參與了教學工作坊,該博物館為學校引入了常態化的真實社會環境。

在宣傳、弘揚和振興方面,該項目通過對埃爾切的鄉土遺產進行確認和宣傳,賦予當地傳統文化以遺產價值。一些企業和政府部門都參與了當地遺產的宣傳,如由市議會舉辦的展覽等。項目保護了很多當地的民間文化表現形式,如傳統農作物的種植技術、傳統手工藝、傳統儀式及與其有關的飲食、民歌、諺語和游戲等。在項目啟動前,這些傳統實踐尚未得到正式關注。在項目啟動后,許多針對埃爾切傳統文化的恢復活動得以開展。通過提升這些傳統實踐的可見度,該項目展示和傳播了傳統文化在遺產和學術方面的價值,提升了當地民眾對于遺產保護的自豪感,將遺產帶入日常生活并為宣傳遺產開啟了道路。

項目實施:催化物質與精神雙重成效

在物質層面,學校博物館征集到了各種類型的藏品,包括農具、工藝品、家具、紡織品、機械設備和文件等,創建了埃爾切體量最大的口述史檔案。20世紀70年代和80年代,西班牙遺產政策的重點是保護歷史建筑、藝術品和考古遺址,所以如果沒有這個項目,上述藏品和檔案資料可能不復存在。該項目體現了一種綜合遺產觀,研究和宣傳了傳統生活方式的保護以及相關的文化和自然環境,還通過博物館的展覽和期刊,強調了物質與非物質文化遺產以及自然遺產之間相互依存的關系,從而促進了埃爾切的鄉土遺產,特別是非遺的保護。

在精神層面,當地民眾通過親身參與,有效提升了對本地傳統文化的認同感。近500名兒童接受了有關遺產價值的正規教育,積極參與到保護遺產的活動中。在項目實施過程中,鄉土遺產也成為年長者和學齡兒童之間知識傳承的橋梁,使得年長者獲得了成就感,兒童們也更加尊敬老人。普索爾學校博物館吸引了來自埃爾切城鄉地區和附近地區不同社會群體的參觀者,通過非正規教育的形式促進了埃爾切當地和周邊地區民眾遺產意識的提升。

該項目的主要借鑒意義在于,將鄉土遺產活用為教育資源。值得一提的是,在20世紀90年代,普索爾學校博物館已轉變為擁有館藏的協會類型組織。在當時教育資源向城區學校集中的主流趨勢下,該博物館成為捍衛普索爾鄉村學校生存的有力武器。

轉載:中國教育新聞網—中國教育報3月18日第9版(2021年3月19日)

鏈接:http://www.jyb.cn/rmtzgjyb/202103/ t20210318_453439.html

(編輯 耿明月)