教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng):基于教學(xué)數(shù)據(jù)流的課堂事理圖譜

唐燁偉 李 施 彭 蕓

(1.東北師范大學(xué) 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院, 吉林長(zhǎng)春130117; 2.深圳市鹽田區(qū)云海學(xué)校, 廣東深圳 518083;3.華中科技大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院, 湖北武漢 430074)

“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的發(fā)展,推動(dòng)著教育理念更新、教學(xué)模式變革、教育體系數(shù)據(jù)化重構(gòu)(教育部,2018),并對(duì)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提出了更加具體的要求和更加規(guī)范的準(zhǔn)則。如何測(cè)評(píng)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力、檢測(cè)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)效果的影響是亟待解決的問(wèn)題(周九梅,2020;祝智庭等,2015)。本研究基于教學(xué)數(shù)據(jù)流,在教師行為與學(xué)生行為之間建立對(duì)應(yīng)關(guān)系,以此判斷教師應(yīng)用信息技術(shù)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)效果的影響;通過(guò)事理圖譜(Event Logic Graph, ELG)測(cè)評(píng)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力,明晰教師在教學(xué)各環(huán)節(jié)應(yīng)用信息技術(shù)的能力、教師應(yīng)用信息技術(shù)突破教學(xué)重難點(diǎn)的能力、教師應(yīng)用信息技術(shù)提升教學(xué)質(zhì)量的能力等,形成教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)報(bào)告,為教師提升信息技術(shù)應(yīng)用能力提供參考。

一、文獻(xiàn)綜述

(一)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力

教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)的關(guān)鍵在于測(cè)試的有效性與可操作性。應(yīng)用最廣的測(cè)評(píng)框架是TPACK(李陽(yáng),2019;李敏,2019),但主要以自我報(bào)告形式實(shí)施測(cè)評(píng)。這種測(cè)評(píng)方法對(duì)于試測(cè)者和測(cè)試情境要求不高,適用于大規(guī)模測(cè)試與調(diào)查,但其以人的主觀(guān)判斷為基礎(chǔ),易受個(gè)人傾向或社會(huì)期望影響。有學(xué)者(張海容,2011;陳麗麗,2017)借用情境判斷測(cè)驗(yàn)的形式,通過(guò)教師對(duì)真實(shí)課堂教學(xué)情境的行為反應(yīng)判斷教師的能力水平。考慮到教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)不能忽視學(xué)生因素,本研究借鑒已有教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)方法,從教師教學(xué)行為、學(xué)生學(xué)習(xí)行為、學(xué)習(xí)效果等維度,利用教學(xué)數(shù)據(jù)流、教學(xué)行為分析、事理圖譜等方法測(cè)評(píng)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力。

(二)基于教學(xué)數(shù)據(jù)流的教學(xué)行為分析及事理圖譜

教學(xué)行為既包含直接傳遞信息的外在行為,也包含情感、態(tài)度、價(jià)值觀(guān)等內(nèi)在行為(喬愛(ài)玲等,2018)。教學(xué)行為分析指獲取教學(xué)行為完整數(shù)據(jù)并加以處理,對(duì)教與學(xué)過(guò)程測(cè)量、收集、分析、報(bào)告,進(jìn)而對(duì)教學(xué)進(jìn)行評(píng)價(jià)和提升(何克抗,2016)。國(guó)內(nèi)外教學(xué)行為分析方法主要有弗蘭德課堂互動(dòng)分析系統(tǒng) (FIAS)、錄像分析法(TIMSS)、學(xué)習(xí)者視角分析法(The learner’s perspective study,LPS )、教學(xué)行為分析法(Students-Teachers,S-T)(吳雪梅,2019)。其中,S-T分析方法以課堂時(shí)間為抽樣標(biāo)準(zhǔn),分類(lèi)簡(jiǎn)單清晰、客觀(guān)。本研究在S-T教學(xué)行為分析基礎(chǔ)上,基于教學(xué)數(shù)據(jù)流,分析教師行為、學(xué)生行為、教學(xué)效果數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián),作為教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)的基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)流概念由亨辛格1998年提出,最初應(yīng)用于通信領(lǐng)域,意為信息的數(shù)字編碼信號(hào)序列,是一種控制單元信息傳輸?shù)男问健?shù)據(jù)流表示系統(tǒng)流動(dòng)的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)流向,由一組確定的數(shù)據(jù)項(xiàng)組成。數(shù)據(jù)流可以是一項(xiàng)數(shù)據(jù)、一組數(shù)據(jù)(如文件、單據(jù)等),也可表示對(duì)數(shù)據(jù)文件的存儲(chǔ)操作(仇學(xué)敏,2017;任友群,2016)。數(shù)據(jù)流用帶名字的箭頭表示,箭頭方向表示數(shù)據(jù)流向,其流向很靈活。作為數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)的傳輸通道,數(shù)據(jù)流可從數(shù)據(jù)處理流向數(shù)據(jù)處理,也可在數(shù)據(jù)處理與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)或外部實(shí)體間流動(dòng),兩個(gè)數(shù)據(jù)處理間可有多股數(shù)據(jù)流(宇文姝麗,2016)。數(shù)據(jù)流分析法一般從時(shí)間、因果、數(shù)值、關(guān)聯(lián)、比較等方面展開(kāi)。本研究應(yīng)用時(shí)間分析法分析數(shù)據(jù)變化的頻率和周期;應(yīng)用因果分析法判斷數(shù)據(jù)間的因果關(guān)系;應(yīng)用數(shù)值分析法的定量分析和對(duì)比分析,測(cè)試數(shù)據(jù),找到異常指標(biāo);應(yīng)用關(guān)聯(lián)分析法分析相互關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)間的對(duì)應(yīng)與比例關(guān)系;應(yīng)用比較分析法比對(duì)同條件或同組數(shù)據(jù)(U.S Department of Education,2013)。

事理圖譜是描述事件之間順承、因果、條件和上下位關(guān)系的事理演化邏輯有向圖,可描述事件之間的演化規(guī)律和模式。2017 年中國(guó)計(jì)算機(jī)大會(huì)首次提出“事理圖譜”概念,旨在揭示事件之間的順承關(guān)系、因果關(guān)系、條件關(guān)系和上下位關(guān)系,用于發(fā)現(xiàn)事件的演化規(guī)律并預(yù)測(cè)后續(xù)事件。本研究應(yīng)用教學(xué)數(shù)據(jù)流在教師行為、學(xué)生行為及學(xué)習(xí)效果的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)之間建立順應(yīng)關(guān)系,并應(yīng)用事理圖譜描述教學(xué)行為邏輯關(guān)系,測(cè)評(píng)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力(唐燁偉等,2020)。

二、研究設(shè)計(jì)

(一)研究方法

本研究選取全國(guó)信息技術(shù)與教學(xué)融合創(chuàng)新展示與培訓(xùn)活動(dòng)平臺(tái)(http://huodong.edusoa.com)公布的30節(jié)小學(xué)語(yǔ)文智慧課堂展示課作為樣本,采用數(shù)據(jù)流分析法和視頻分析法進(jìn)行可視化分析。

本研究以教學(xué)活動(dòng)流為主線(xiàn),將課堂行為分為教師行為和學(xué)生行為,并對(duì)學(xué)習(xí)效果編碼。本研究依據(jù)語(yǔ)文課堂常規(guī)教學(xué)活動(dòng)確定教學(xué)活動(dòng)編碼表二級(jí)維度,并根據(jù)所選30節(jié)智慧課堂視頻調(diào)整二級(jí)維度的行為,最終確定15項(xiàng)語(yǔ)文智慧課堂教學(xué)活動(dòng)及行為(見(jiàn)表一)。

表一 教學(xué)活動(dòng)編碼

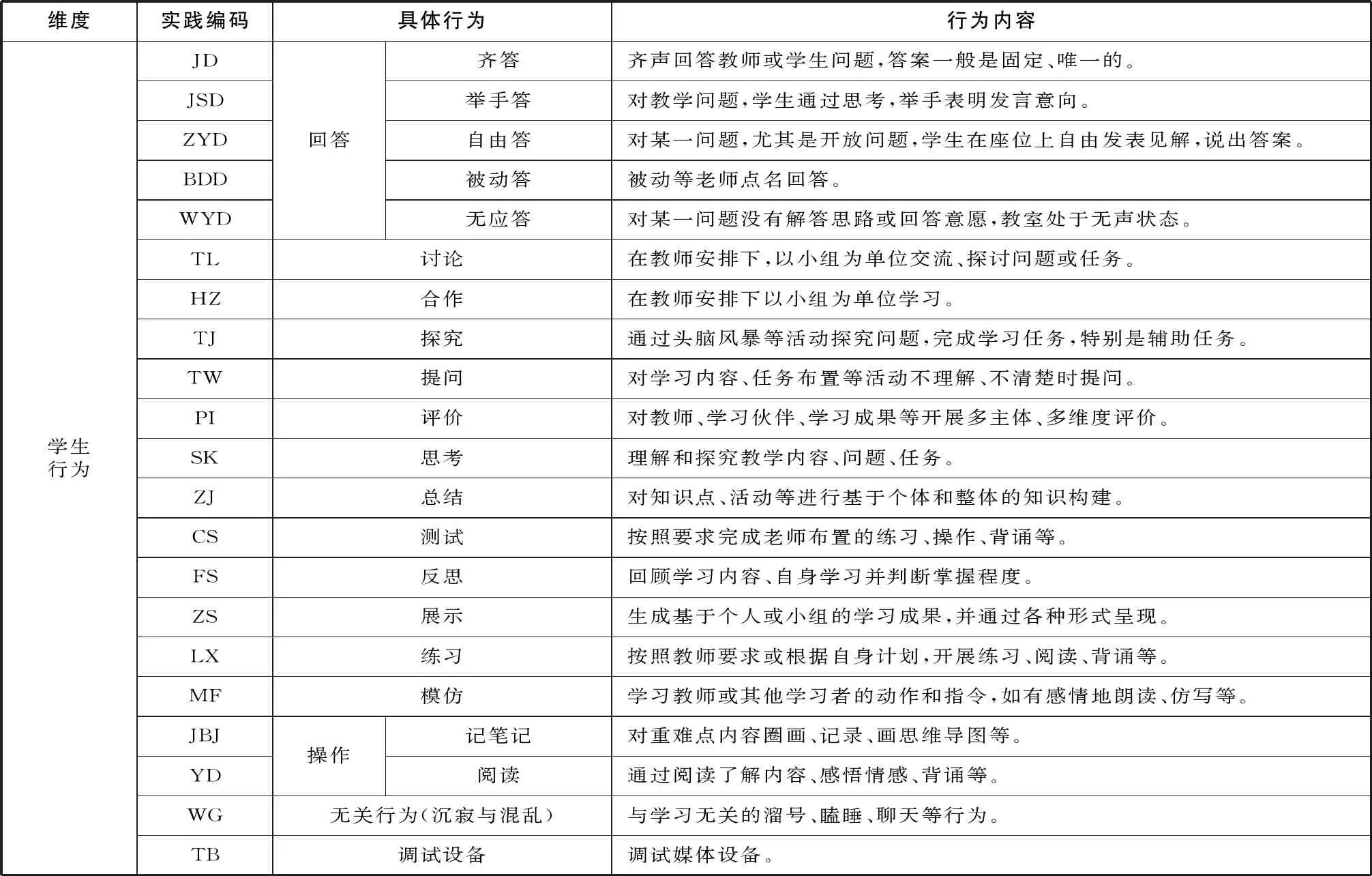

本研究參照選取的語(yǔ)文智慧課堂樣本確定教學(xué)行為,依據(jù)教學(xué)行為呈現(xiàn)方式、媒介環(huán)境等對(duì)其劃分,并提供內(nèi)容描述和解釋說(shuō)明(見(jiàn)表二)。鑒于學(xué)習(xí)行為的有效性是檢驗(yàn)課堂質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)(段作章等,2012;張紫屏,2015),是教師行為作用于學(xué)生的外化反映,本研究也將學(xué)生課堂學(xué)習(xí)行為進(jìn)行編碼(見(jiàn)表三)。

表二 教師行為編碼

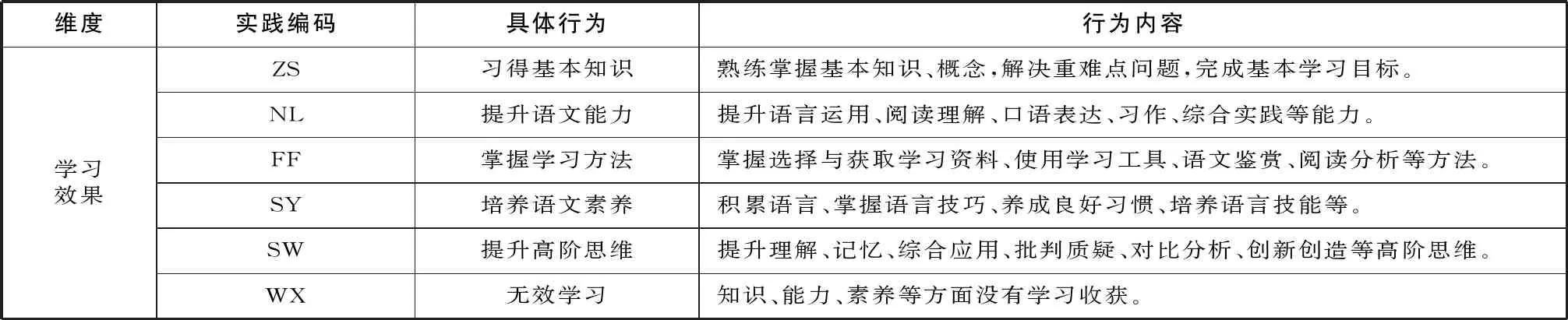

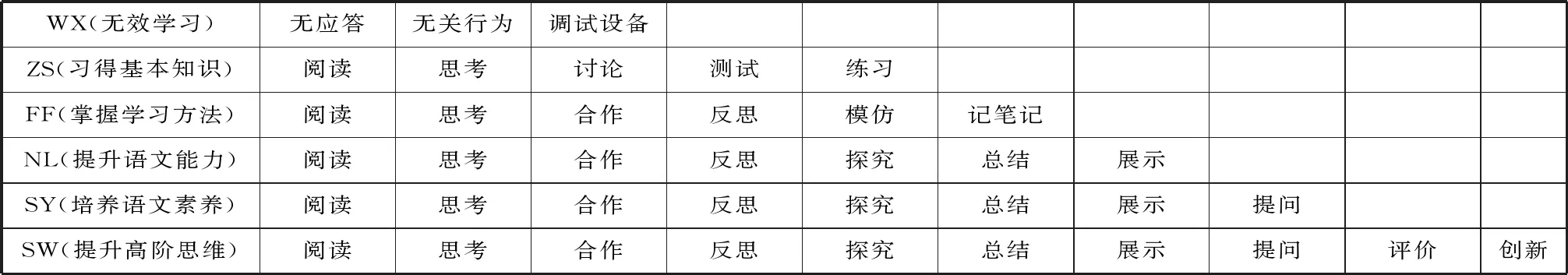

課堂是基于知識(shí)、能力、方法、素養(yǎng)、思維的,抑或是無(wú)效的,都與教師有重要關(guān)聯(lián)。教師的教學(xué)理念、教學(xué)方法、選擇的教學(xué)環(huán)境及自身?xiàng)l件等影響著課堂教學(xué)及學(xué)生學(xué)習(xí)效果(姜美玲,2006;王文靜,2002)。因此,本研究從知識(shí)、能力、方法、素養(yǎng)、思維、無(wú)效學(xué)習(xí)六個(gè)維度探討學(xué)習(xí)效果(見(jiàn)表四)。

表三 學(xué)生行為編碼

表四 學(xué)習(xí)效果編碼

(二)實(shí)施過(guò)程

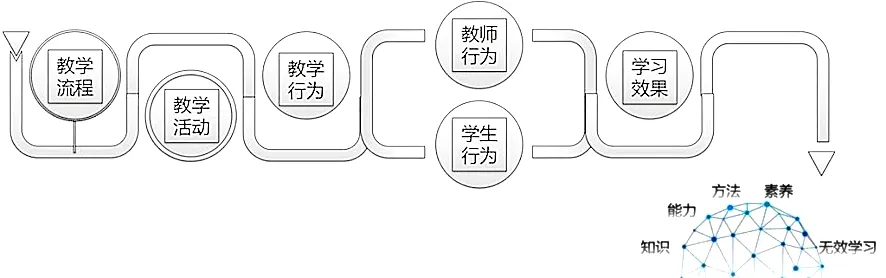

根據(jù)制定的編碼表,本研究采集和分析所選30節(jié)智慧課堂的完整視頻數(shù)據(jù),包括:1)根據(jù)課堂教學(xué)流程在教學(xué)活動(dòng)編碼表選擇學(xué)習(xí)活動(dòng),應(yīng)用數(shù)據(jù)流分析法形成課堂教學(xué)流程數(shù)據(jù)流; 2)記錄和收集教學(xué)流程中教學(xué)活動(dòng)的教學(xué)行為數(shù)據(jù)(從教師行為編碼表和學(xué)生行為編碼表中選擇),并應(yīng)用關(guān)聯(lián)分析法在教師行為和學(xué)生行為間建立對(duì)應(yīng)關(guān)系;3)根據(jù)教師行為、學(xué)生行為,應(yīng)用因果分析法和比較分析法分析教師教學(xué)效果、學(xué)生學(xué)習(xí)質(zhì)量,根據(jù)學(xué)習(xí)效果編碼表記錄數(shù)據(jù),完成對(duì)課堂教學(xué)行為數(shù)據(jù)收集和整理,形成完整教學(xué)數(shù)據(jù)流(見(jiàn)圖1)。

圖1 教學(xué)數(shù)據(jù)流程

三、研究結(jié)果

(一)顯著行為序列分析

本研究采用行為序列分析及交叉分析,分析學(xué)習(xí)活動(dòng)、教師教學(xué)行為、學(xué)生學(xué)習(xí)行為及學(xué)習(xí)效果之間存在的顯著行為序列(穆肅等,2015),并結(jié)合視頻分析,挖掘小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)行為及行為序列的特點(diǎn)。內(nèi)容包括:分析教師教學(xué)中信息技術(shù)應(yīng)用情況,探析教師教學(xué)行為序列與教師信息技術(shù)應(yīng)用能力之間的關(guān)系。教師行為與學(xué)生行為轉(zhuǎn)換頻率較高表明此關(guān)系具有穩(wěn)定性,以此確定教師行為與學(xué)生行為的轉(zhuǎn)換關(guān)系;當(dāng)某一轉(zhuǎn)換關(guān)系出現(xiàn)頻率大于80%時(shí),學(xué)習(xí)行為與教學(xué)行為存在較明顯轉(zhuǎn)換關(guān)系。研究者進(jìn)而觀(guān)察教師差異性課堂,形成課堂轉(zhuǎn)換關(guān)系序列,通過(guò)課堂轉(zhuǎn)換關(guān)系將教師信息技術(shù)應(yīng)用于教學(xué)體現(xiàn)出的能力分為導(dǎo)練型、探究型、素養(yǎng)型和創(chuàng)新型四類(lèi),以此為基礎(chǔ)研究基于教學(xué)數(shù)據(jù)流的教師信息技術(shù)應(yīng)用能力事理圖譜。

表五 基于教學(xué)活動(dòng)數(shù)據(jù)流的教師教學(xué)行為頻次統(tǒng)計(jì)

(二)教師教學(xué)行為序列與教師信息技術(shù)應(yīng)用能力相關(guān)分析

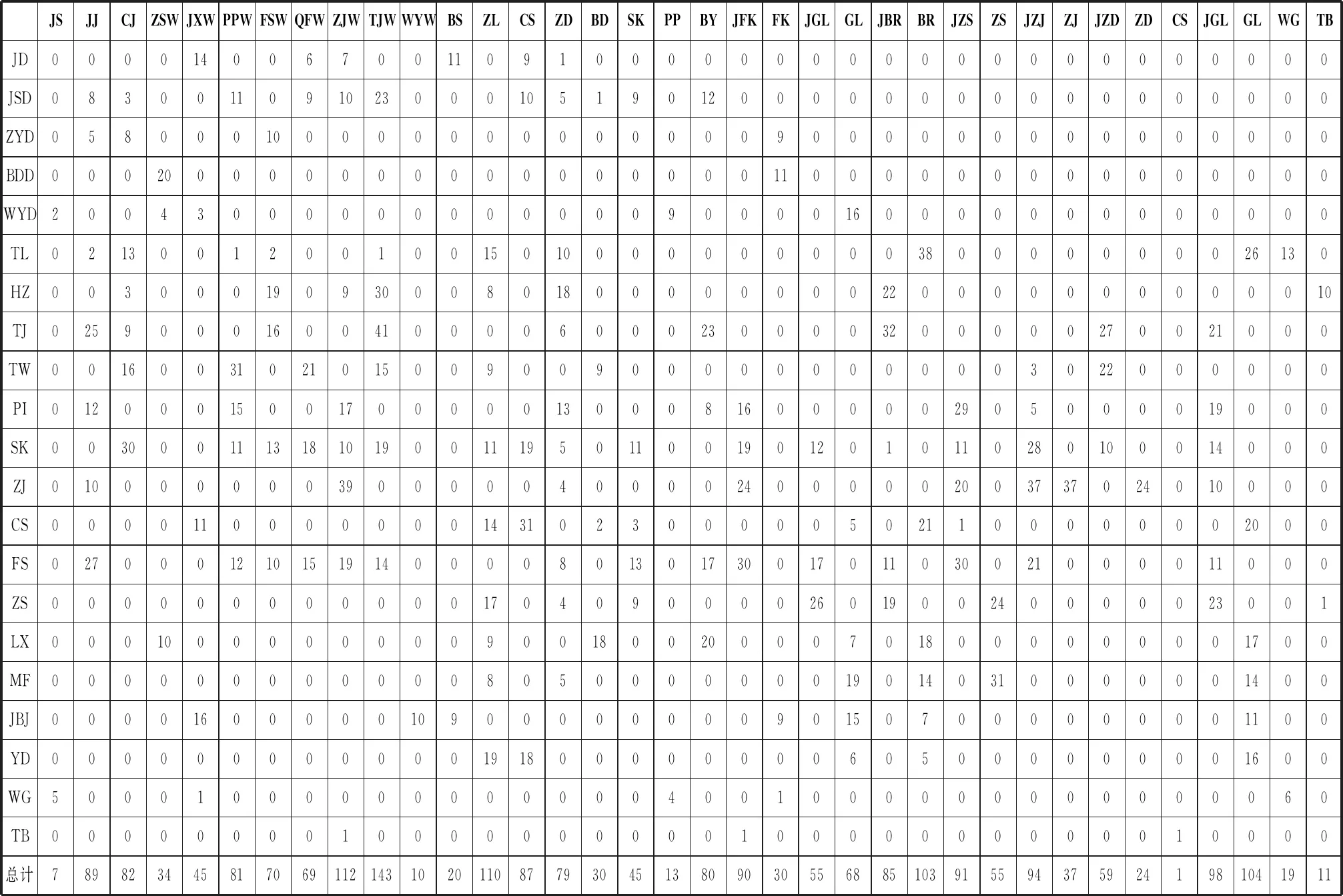

本研究以教學(xué)活動(dòng)(胡振凡,2016)作為數(shù)據(jù)流統(tǒng)計(jì)教師課堂教學(xué)行為的頻次(見(jiàn)表五)。其中,行代表教學(xué)活動(dòng),列代表教學(xué)行為,數(shù)據(jù)表示教學(xué)活動(dòng)數(shù)據(jù)流中教師行為序列發(fā)生頻次。

表六 基于教學(xué)活動(dòng)數(shù)據(jù)流的課堂行為頻次統(tǒng)計(jì)

教學(xué)行為序列總頻次表明,課堂講授行為CJ(125)>JJ(107)>JS(89),評(píng)價(jià)行為JPJ(196)>PJ(31),課堂管理行為JGL(83)>GL(9),布置任務(wù)行為JBR(136)>BR(25),展示行為JZS(115)>ZS(4),總結(jié)行為JZJ(77)>ZJ(16),指導(dǎo)行為JZD(92)>ZD(14),活動(dòng)組織與管理行為JGL(109)>GL(9)。可見(jiàn),語(yǔ)文智慧課堂中,教師應(yīng)用信息技術(shù)支持課堂教學(xué)總頻次高于傳統(tǒng)教學(xué)行為。這表明,教師認(rèn)識(shí)到信息技術(shù)對(duì)教學(xué)的作用和重要影響,對(duì)信息技術(shù)與教學(xué)相融合認(rèn)可程度較高。教師WG(10)和TB(13)行為頻次低于0.4%(0.004),表明教師設(shè)備操作能力、信息技術(shù)應(yīng)用能力、教學(xué)設(shè)計(jì)能力、教學(xué)融合能力有待提高。

每項(xiàng)教學(xué)活動(dòng)的教學(xué)行為頻次由高到低依次是 KWTZ:JZS(49)、ZHYY:JPJ(46)、FSTL:JJ(41)、SHLJ:JGL(35)、YFGM:JGL(33)、FXJC:JBR(32)、 CBGZ:CJ(28)。由此可見(jiàn),在語(yǔ)文智慧課堂中,教師開(kāi)展課外拓展教學(xué)活動(dòng),應(yīng)用信息技術(shù)支持內(nèi)容展示;開(kāi)展綜合應(yīng)用教學(xué)活動(dòng),應(yīng)用技術(shù)支持評(píng)價(jià);開(kāi)展反思提煉教學(xué)活動(dòng),應(yīng)用技術(shù)支持講解;開(kāi)展深入理解教學(xué)活動(dòng),應(yīng)用技術(shù)支持活動(dòng)組織與管理;開(kāi)展引發(fā)共鳴教學(xué)活動(dòng),應(yīng)用技術(shù)支持課堂管理;開(kāi)展復(fù)習(xí)檢查教學(xué)活動(dòng),應(yīng)用技術(shù)布置作業(yè);開(kāi)展初步感知教學(xué)活動(dòng),應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)設(shè)情境。

(三)教師教學(xué)行為與學(xué)生學(xué)習(xí)行為轉(zhuǎn)換模式

本研究基于教學(xué)活動(dòng)數(shù)據(jù)流統(tǒng)計(jì)并分析教師行為與學(xué)生行為轉(zhuǎn)換頻次(見(jiàn)表六)。由表六可知,教師單一教學(xué)行為引導(dǎo)下學(xué)生會(huì)產(chǎn)生多種學(xué)習(xí)行為,如教師創(chuàng)設(shè)情境,學(xué)生對(duì)應(yīng)會(huì)出現(xiàn)JSD、ZYD、TL、HZ、TJ、TW、SK等行為轉(zhuǎn)換,占語(yǔ)文課堂學(xué)習(xí)行為的7/21。學(xué)生學(xué)習(xí)行為出現(xiàn)頻率大于80%,表明此學(xué)習(xí)行為與教學(xué)行為存在較明顯轉(zhuǎn)換關(guān)系,以此確定教學(xué)行為與學(xué)習(xí)行為轉(zhuǎn)換模式(見(jiàn)圖2)。

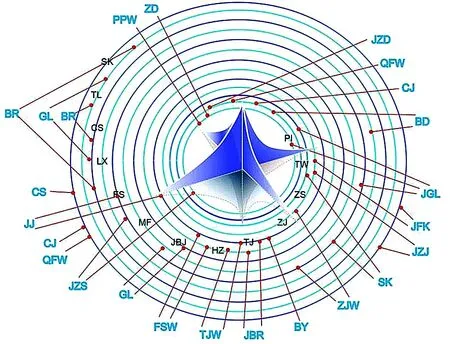

圖2 教學(xué)行為與學(xué)習(xí)行為轉(zhuǎn)換模式

圖中12個(gè)圓圈,代表12種學(xué)生行為象限。圓圈外的行為編碼為教師行為,直線(xiàn)表示教師行為與學(xué)生行為間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。21種教師行為與12種學(xué)生行為間存在40對(duì)明顯轉(zhuǎn)換關(guān)系(見(jiàn)表七)。表七第一行表示常規(guī)條件下的轉(zhuǎn)換關(guān)系,第二行是問(wèn)題驅(qū)動(dòng)下的轉(zhuǎn)換關(guān)系,第三行為技術(shù)環(huán)境下的轉(zhuǎn)換關(guān)系;第一列代表引導(dǎo)學(xué)生思考(SK)的轉(zhuǎn)換關(guān)系,第二列為引導(dǎo)學(xué)生討論(TL)和測(cè)試(CS)以及練習(xí)(LX)的轉(zhuǎn)換關(guān)系,第三列為引導(dǎo)學(xué)生探究(TJ)的轉(zhuǎn)換關(guān)系,第四列為引導(dǎo)學(xué)生提問(wèn)(TW)的轉(zhuǎn)換關(guān)系,第五列為引導(dǎo)學(xué)生評(píng)價(jià)(PI)的轉(zhuǎn)換關(guān)系。

表七 課堂行為轉(zhuǎn)換表

表八 基于數(shù)據(jù)流的學(xué)習(xí)行為與學(xué)習(xí)效果轉(zhuǎn)換關(guān)系

(四)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力結(jié)構(gòu)

本研究將語(yǔ)文智慧課堂學(xué)習(xí)效果,按照學(xué)生知識(shí)習(xí)得、學(xué)習(xí)方法、能力培養(yǎng)、核心素養(yǎng)及學(xué)習(xí)深度等分為六個(gè)梯級(jí)維度,并通過(guò)教學(xué)活動(dòng)數(shù)據(jù)流將語(yǔ)文智慧課堂中教師教學(xué)行為與學(xué)生學(xué)習(xí)行為轉(zhuǎn)換模式可視化。在高頻或常規(guī)轉(zhuǎn)換模式下,教師通過(guò)不同教學(xué)行為引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)行為,學(xué)習(xí)行為累積轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)效果(見(jiàn)表八)。

本研究通過(guò)分析教學(xué)行為序列頻度,觀(guān)察不同教師差異性課堂轉(zhuǎn)化模式,形成課堂轉(zhuǎn)化模式序列,并依據(jù)教學(xué)效果對(duì)教師應(yīng)用信息技術(shù)支撐課堂教學(xué)的能力分為注重語(yǔ)文練習(xí)和講授的知識(shí)型教師、注重語(yǔ)文方法指導(dǎo)的導(dǎo)練型教師、注重語(yǔ)文能力提升的探究型教師、注重語(yǔ)文核心素養(yǎng)的素養(yǎng)型教師以及注重培養(yǎng)學(xué)生高階思維的創(chuàng)新型教師。由此,本研究將教師信息技術(shù)應(yīng)用能力劃分為知識(shí)型、導(dǎo)練型、探究性、素養(yǎng)型和創(chuàng)新型五類(lèi),依據(jù)課堂行為序列可知,知識(shí)型教師屬于傳統(tǒng)課堂教學(xué)(見(jiàn)圖4)。

圖4 與教師信息技術(shù)應(yīng)用能力結(jié)構(gòu)相關(guān)的課堂行為轉(zhuǎn)換模式

語(yǔ)文課堂高頻度出現(xiàn)JJ-FS、ZJW-FS、SK-FS、GL-(MF、JBJ)JGL-FS、JZS-FS、FSW-HZ、TJW-HZ、JBR-HZ等教師-學(xué)生行為轉(zhuǎn)換模式,表明教師信息技術(shù)應(yīng)用能力屬于導(dǎo)練型;高頻度出現(xiàn)JJ-TJ、FSW-TJ、ZJW-ZJ、TJW-TJ、SK-ZS、BY-TJ、JFK-ZJ、JGL-ZS、JBR-TJ、JZJ-ZJ轉(zhuǎn)換模式,符合探究型;高頻度出現(xiàn)CJ-TW、QFW-TW、BD-TW、JZD-TW轉(zhuǎn)換模式,符合素養(yǎng)型;高頻度出現(xiàn)PPW-PI、ZD-PI、JZS-PI、JGL-PI轉(zhuǎn)換模式,符合創(chuàng)新型。

圖5 教師信息技術(shù)應(yīng)用能力事理圖譜

(五)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)事理圖譜

本研究依據(jù)語(yǔ)文智慧課堂呈現(xiàn)的導(dǎo)練型、探究型、素養(yǎng)型和創(chuàng)新型四種信息技術(shù)應(yīng)用能力及相應(yīng)教師顯著課堂行為轉(zhuǎn)換模式,繪制教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)事理圖譜,可視化測(cè)量和報(bào)告教師信息技術(shù)應(yīng)用能力(見(jiàn)圖5)。箭頭方向表示轉(zhuǎn)換順序,線(xiàn)條的粗細(xì)代表顯著性強(qiáng)弱。

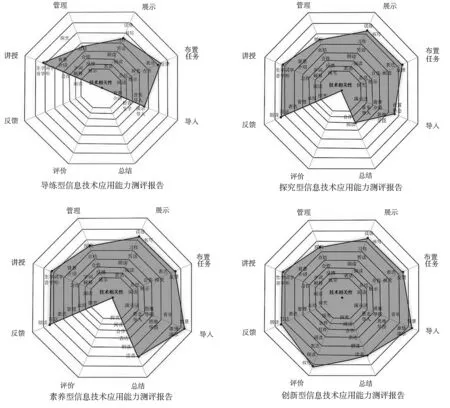

(六)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)報(bào)告

在事理圖譜基礎(chǔ)上,本研究提取語(yǔ)文智慧課堂教師信息技術(shù)應(yīng)用能力相關(guān)行為(潘嬌嬌,2018),列舉與其相關(guān)語(yǔ)文活動(dòng)(見(jiàn)表九),形成小學(xué)語(yǔ)文教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)報(bào)告(見(jiàn)圖6)。中心點(diǎn)代表技術(shù)相關(guān)性,與其相關(guān)的活動(dòng)主要有導(dǎo)入、講授、展示、反饋、總結(jié)、管理、布置任務(wù)、評(píng)價(jià)八類(lèi)。兩者間用直線(xiàn)連接,直線(xiàn)距離中心點(diǎn)越近表示技術(shù)相關(guān)性越大。教學(xué)活動(dòng)與技術(shù)相關(guān)性相連接形成陰影區(qū)域表示教師課堂信息技術(shù)應(yīng)用情況,陰影面積大小代表教師信息技術(shù)應(yīng)用能力強(qiáng)弱。

教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)報(bào)告可直觀(guān)顯示課堂各教學(xué)環(huán)節(jié)信息技術(shù)應(yīng)用情況,教師可依據(jù)測(cè)評(píng)報(bào)告調(diào)整教學(xué)活動(dòng)安排、提升信息技術(shù)應(yīng)用水平(楊嬋等,2020)、優(yōu)化信息技術(shù)應(yīng)用結(jié)構(gòu),進(jìn)而在融合中不斷提升信息技術(shù)應(yīng)用能力,最終實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新性融合應(yīng)用。

四、結(jié)論與討論

(一)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力結(jié)構(gòu)不同,教學(xué)行為也存在明顯差異

依據(jù)事理圖譜對(duì)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力表征,本研究發(fā)現(xiàn),導(dǎo)練型教師在課堂中能熟練應(yīng)用信息技術(shù),將信息技術(shù)與課堂教學(xué)相融合;能夠借助信息技術(shù)課堂講授,將信息技術(shù)應(yīng)用于課堂展示、布置課堂任務(wù);能夠?qū)⒓夹g(shù)融入課堂管理,通過(guò)問(wèn)題驅(qū)動(dòng)學(xué)生反思,引導(dǎo)學(xué)生合作解決反思性、發(fā)散性等重難點(diǎn)問(wèn)題。

圖6 小學(xué)語(yǔ)文教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)報(bào)告

探究型教師不僅在語(yǔ)文知識(shí)和學(xué)習(xí)方法的講授中應(yīng)用信息技術(shù),而且應(yīng)用信息技術(shù)解決更復(fù)雜的教學(xué)問(wèn)題。該類(lèi)教師注重語(yǔ)文能力提升,通過(guò)信息技術(shù)引導(dǎo)學(xué)生探究、展示、總結(jié),包括應(yīng)用信息技術(shù)布置任務(wù)、講授,通過(guò)探究性、發(fā)散性問(wèn)題引導(dǎo)學(xué)生探究性學(xué)習(xí);應(yīng)用信息技術(shù)管理課堂,引導(dǎo)學(xué)生開(kāi)展各種展示活動(dòng);應(yīng)用技術(shù)反饋、總結(jié),通過(guò)總結(jié)性問(wèn)題引導(dǎo)學(xué)生建構(gòu)知識(shí)體系。

素養(yǎng)型教師的顯著特征是應(yīng)用信息技術(shù)引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)思考、提出問(wèn)題、批判質(zhì)疑。教師應(yīng)用信息技術(shù)創(chuàng)設(shè)教學(xué)情境,實(shí)時(shí)指導(dǎo)學(xué)生,及時(shí)反饋,通過(guò)設(shè)計(jì)啟發(fā)性任務(wù)和問(wèn)題,引導(dǎo)學(xué)生提出問(wèn)題、產(chǎn)生質(zhì)疑(Hamilton et al.,2016),提升學(xué)生批判性思維能力。

創(chuàng)新型教師的課堂是真正富媒體、多技術(shù)的智慧課堂。教師信息技術(shù)應(yīng)用能力不僅體現(xiàn)在應(yīng)用層面,而且是在“互聯(lián)網(wǎng)+”思維體系下開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)。教師將課堂主體轉(zhuǎn)移至學(xué)生,應(yīng)用信息技術(shù)管理課堂,學(xué)生在學(xué)習(xí)中隨時(shí)參與多主體、多維度的實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)。課堂以學(xué)生為主體,學(xué)生行為主要包括提問(wèn)、合作、探究、反思、評(píng)價(jià)等高階活動(dòng)(International Society for Technology in Education,2017)。

(二)基于數(shù)據(jù)流的課堂事理圖譜有助于科學(xué)測(cè)評(píng)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力

教育大數(shù)據(jù)、學(xué)習(xí)分析等的應(yīng)用,推動(dòng)傳統(tǒng)課堂向智慧課堂轉(zhuǎn)變,可逐步實(shí)現(xiàn)全面掌握課堂教與學(xué)全過(guò)程、全面監(jiān)控課堂教與學(xué)全動(dòng)態(tài),逐步實(shí)現(xiàn)課堂教學(xué)活動(dòng)及課堂行為采集、存儲(chǔ)、分析、分類(lèi)、處理等數(shù)據(jù)化表示、反饋與優(yōu)化。對(duì)課堂數(shù)據(jù)特別是課堂教學(xué)行為數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)流處理,可以幫助實(shí)現(xiàn)課堂教學(xué)的科學(xué)化管理及評(píng)價(jià)。教學(xué)數(shù)據(jù)流可以基于時(shí)間和關(guān)系輸入、記錄、寫(xiě)入、讀取和鏈接教與學(xué)數(shù)據(jù)。包括作業(yè)、發(fā)言、互動(dòng)等在內(nèi)的每個(gè)課堂行為都被記錄為數(shù)據(jù)流系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件或數(shù)據(jù)流的一項(xiàng)或一組數(shù)據(jù)。這些教學(xué)行為記錄使教學(xué)行為分析更加可視化,應(yīng)用教學(xué)數(shù)據(jù)流并以事理圖譜方式表征教師信息技術(shù)應(yīng)用能力,使教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)更加科學(xué)化。

(三)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)體系有待完善

本研究根據(jù)學(xué)科教師在智慧課堂呈現(xiàn)的信息技術(shù)應(yīng)用能力及相應(yīng)的教師顯著課堂行為轉(zhuǎn)換模式,通過(guò)測(cè)評(píng)事理圖譜對(duì)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力表征,實(shí)現(xiàn)對(duì)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力的可視化測(cè)量并形成能力報(bào)告。直觀(guān)的測(cè)評(píng)報(bào)告對(duì)教師自我教學(xué)認(rèn)知有積極意義,對(duì)教師提高信息技術(shù)與教學(xué)融合的能力有積極影響。當(dāng)然,無(wú)論是課堂行為還是教師信息技術(shù)應(yīng)用能力,其關(guān)鍵要素和影響因素都是復(fù)雜且多維的(梁茜,2020;王永軍,2019)。在面對(duì)不同教學(xué)環(huán)境、教學(xué)主體、學(xué)科、課型等具體因素時(shí),需要在此基礎(chǔ)上建立靈活、彈性的測(cè)評(píng)系統(tǒng),本研究團(tuán)隊(duì)將致力于形成更加完備、適應(yīng)性的教師信息技術(shù)應(yīng)用能力測(cè)評(píng)體系。