走村串戶報吉祥 手執春牛送祝福

劉軍

一進門來喜氣生,神仙送寶馬馱金,此處本是興隆地,天賜搖錢樹一根……”,唐玉寶依然清楚地記得,他曾跟在父親身后,看著父親肩背褡褳,一手執春牛,一手拿蒙古棒,為農戶報吉祥、送祝福時,張口就來的唱詞。唐玉寶從21歲開始就跟隨父親唐興榮學習春倌說春技藝,這些說春唱詞一直伴隨著他,親切而熟悉。

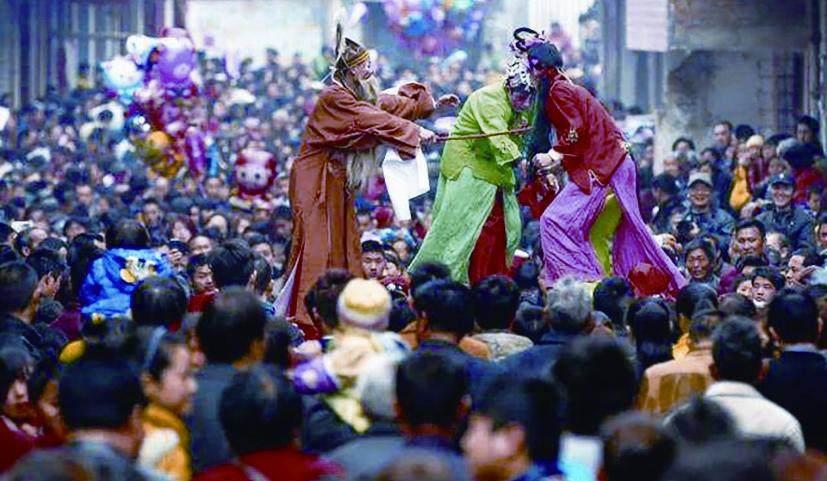

春倌說春活動,源于唐朝的春倌。全國各地已基本絕跡,新中國成立后川北巴中和陜南漢中有春倌活動。“文革”后,巴中也已絕跡,現今只有漢中市南鄭區黃官、新集、高臺等農村有幾名春倌健在。每年十月小陽春過后,到來年立春之前,春倌手執春牛(小木雕)、拄根蒙古棒(又名十三把),肩上搭個“二九”(口袋),走到農民家的堂屋門口,根據主家的職業,吟誦與之有關的吉利詞,春節剛過又為主家開財門,說得主人心里滿意后給喜錢,以示對春倌的報償。最后春倌給主人家送春帖一張,上有一年農事季節。從前的春倌穿官服,戴官帽,腳穿朝靴,以官職身份為農民報送耕種季節,是朝廷官府重視發展農業的體現。但由于現在文化和科技的發展,說春這一民間文化形式已處于瀕危狀況。

父親唐興榮,出生于1935年10月10日,于2014年8月去世,小學學歷,南鄭區青樹鎮潘家溝村7組農民。唐玉寶記得父親生前最放心不下的便是春倌說春是否能傳承下去,父親把說春一直當作神圣的事情來做,每年為鄉親們報吉祥、送祝福已成為他生活當中必不可少的事情,在彌留之際,讓他惦記的依然是希望四個兒子能將春倌說春發揚、傳承。據父親回憶,1948年13歲的他便開始跟隨爺爺唐兆才學習說春藝術,經過4年的認真學習,傳承了爺爺說春的基本技能,基本功扎實,說唱水平也較高。父親從1948年開始從事說春60余年,走遍了陜南、川北10多個縣幾十萬戶人家。他雖文化不高但記憶力特別好,掌握大量傳統唱詞和現代唱詞,開口就來,唱腔悅耳,是出色的說唱藝人,深受群眾歡迎。上世紀70年代后期恢復說春宣傳后,唐興榮又將全身技藝傳給四個兒子唐玉寶、唐玉福、唐玉貴、唐玉春及鄰村的杜玉明等10余人。目前,徒弟們都能獨立行藝。每年正月,分別出門走村串戶,進行說春宣傳。1992年唐興榮作為主要表演人員被漢中電視臺錄制成電視專題片《春倌說春》,先后在中央電視臺、陜西電視臺、漢中電視臺播放,專題片先后獲中央電視臺三等獎、西北五省電視專題片二等獎。

唐玉寶至今記得父親經常和他們講起春倌說春的一些故事,只有在這個時候他才能看到父親充滿了喜悅和自豪的目光,有時候一講就是三四個小時。父親最引以為豪的事情就是他能將這一傳統的技藝繼承下來,繼續將爺爺沒有走完的路走下去,把祝福、吉祥送到農戶家中。父親不止一次教導他們:春倌說春是民間說唱藝術,在冬春季節由春倌走村串戶說唱,春倌每到一戶,要先將蒙古棒立于堂門外側,不能亂放更不能倒;說春人一般一進堂門就開始說唱,唱詞多是祝福、吉祥、喜慶用語,這是開場詞,之后唱詞轉向主題,主題因人因事而異,如說各行各業,說婚喪嫁娶,逢啥場面說啥話,使聽者皆大歡喜,最后是告別、道謝唱詞,并向戶主發送春帖。春倌走時,順手拿走門外立的蒙古棒,以示帶走主人家的晦氣、厄運,讓主家平安。春倌到任何一家,堂門可進,但決不能走過堂屋脊檁或進入內室,否則,主人要找春倌的麻煩,且不給春倌封禮。現在,每每想起父親的這些話語,都讓他心里一陣陣酸楚。父親于2014年8月因病去世,告別了他為之奉獻一生的說春藝術。但是,作為兒子同時也是徒弟的唐玉寶有信心將父輩們的畢生心血繼續傳承下去,將祝福、吉祥永久地傳唱下去。

現如今,唐玉寶除了冬春季節走村串戶說春外,也開始帶徒弟了。他也開始像父輩們一樣將這些說春技藝傳授給徒弟們:“春帖分紅、黃兩種。黃色春帖較小,以二十四節氣為主要內容。農歷十月又稱小陽春,此時春倌上門說春主要以二十四節氣為說唱內容,告訴農人來年的時序節令和氣候特征,送上黃色春帖。紅色春帖較大,從正月初一開始,春倌說春報喜手里拿的就是紅色春帖,以示喜慶吉祥之意。春帖的內容較為豐富,從正月初一到臘月三十都有記載,哪天是黃道吉日,哪天是百事禁忌,十分清楚。還有預示一年物候特征、收成好壞的提示,也印在上面,如幾日得芯(稻麥揚花授粉時間的長短)、幾人共餅、幾牛耕田、幾屠共豬等。舊時,春帖由藝人自己刻木版印制……”

遠遠地就聽見有人唱著:“遠望財門九重開,步步登高走進來,鳳在青山龍在海,你家有個棟梁材……”是唐玉寶?唐興榮?還是爺爺唐兆才?抑或是唐玉寶新的徒弟們?這些都不重要,重要的是春倌說春能夠一直唱下去!將吉祥與祝福永遠傳下去!

(漢中市群眾藝術館)