5G新基建與運營商轉型

中國聯通研究院 北京 100176

引言

2020年4月20日,國家發改委明確了新型基礎設施建設的定義,以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為新型基礎設施的側重點,圍繞數字化基礎設施發展,以新發展理念為引領,技術創新為驅動,信息網絡為基礎,目的是提升相關領域基礎設施建設質量,提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務基礎設施體系[1]。

新基建主要從信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施這三個方面發力。其中信息基礎設施是基于信息技術演化生成的基礎設施,是通信網絡、新技術、數據算力基礎設施;融合基礎設施主要是應用通信技術與傳統基礎設施轉型發展,形成融合基礎設施,在智慧應用方面主要以智慧城市、智慧交通、智慧物流為例;而科學研究、技術開發、產品研制等方面的基礎設施則成為創新基礎設施的主要發力點[2]。

1 我國加緊規劃和部署新基建

1.1 國家政策層面推動新基建全面落地

2020年3月,中共中央政治局常務委員會召開會議,提出加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。2020年10月29日,中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,明確推進新型基礎設施建設作為擴大投資空間,構建新發展格局的重要內容。面對2020年疫情現狀,從產業、模式、業態、發展等方面確保我國經濟社會向知識文明形態轉型。同時積極探索更適合的新基建模式及制度創新,走可持續發展之路[3]。

自中央提出加快新型基礎設施建設以來,中國和地方各級政府積極推進新基建的政策,新基建規劃與政策從全國范圍內正式出臺,從各個行業推動“新基建”發展。

以上海為例,2020年5月7日,上海出臺《上海市推進新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》,針對新技術的基礎設施建設進行明確設計,目標是2022年底推動上海新型基礎設施建設達到一定規模,創新能力可以邁向國際一流水平。主要從新網絡、新設施、新平臺、新終端四個方面進行建設,包括基站、充電樁、智能終端等硬件設備的部署,全面落實中央新基建的指導意見和相關要求[4]。

重慶2020年4月出臺《重慶市規劃和自然資源局關于強化用地保障支持產業發展的意見》,主張從首輪新基建項目開工,策略性優先安排新基建用地,優化規劃審批、供地方式等9個方面企業用地困難。全面保障產業發展用地,安排5G網絡、人工智能、工業互聯網、大數據中心等新型基礎設施建設項目及智能產業項目用地供應,確保大健康用地。國家統計局數據顯示,信息傳輸、軟件和信息技術服務業三個領域顯著增長,增加值同比增長13.2%,拉動GDP增長0.6個百分點,從經濟上反映出新基建的巨大潛力[5]。

廣西省根據具體省內地形地貌等環境因素印發《廣西基礎設施補短板“五網”建設三年大會戰總體方案(2020—2022年)》,提出在三年期限內,謀劃和推進“五網(包括交通網、能源網、信息網、物流網、地下管網)”。面對新一代互聯網基礎設施,構建物聯網平臺,在工業互聯網網絡支持能力方面提升核心技術能力,進一步完成中國—東盟信息港基礎設施平臺項目建設,分別成立了中國電信東盟國際信息園、中國移動廣西數據中心,全面深入完善大數據支撐平臺,提升數據中心承載能力[6]。

1.2 電信運營商從技術、投資兩個角度規劃新基建

1.2.1 技術角度的規劃

一張低成本5G專用網絡成為實現物聯高速發展不可或缺的關鍵載體。運營商在新基建政策情境下,需要打造一張低成本,支持定制化及能力開放的5G網絡。此網絡需要滿足智慧港口、智慧醫療、智慧電網及車聯網等應用場景對網絡帶寬、時延及可靠性的需求,在滿足應用場景多樣化需求的同時,降低網絡建設及運維成本,降低用戶使用成本。應用專網提供定制化網絡與服務,加速5G虛擬專網成熟,促進新型基礎設施建設,以及5G垂直行業發展[7]。

1.2.2 投資角度的規劃

針對網絡、基礎設施、平臺、終端四大方面進行建設,引進加快5G、大數據、車聯網方面發展,做到從基礎設施建設實現運營商短期拉動經濟和中長期釋放經濟增長潛力的相關作用。

2 我國5G新基建發展規劃及面臨的挑戰

2.1 落地5G新基建基礎,全方位布局

根據中國信通院《5G經濟社會影響白皮書》預計,截止到2020年電信運營商在5G網絡設備上投資超過2 200億元,各行業在5G設備方面的支出超過540億元。2025年我國5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元,帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資超3.5萬億元。5G新基建分別從設備、網絡建設、新技術端網協同方面大力拉動中國經濟發展[8]。

2.1.1 基礎器件與主設備層面現狀及下一步發展

1)基礎器件層面。從核心技術出發,保障核心器件供給。基礎器件是整個5G網絡建設基礎,并呈現大規模發展態勢。重要環節為光模塊、光纖光纜、天線以及射頻。面對全球范圍內先進技術,中國5G通信產業采取主動擁抱先進技術的良好心態,從SAW濾波器、BAW濾波器以及基站射頻芯片等具體產品方面不斷深入研發,從技術標準層面達到全球化標準,在5G網絡非獨立組網(NSA)與5G網絡獨立組網(SA)并行期間,確保實現運營商產能。

2)主設備層面。在5G網絡建設方面進一步加強,關注點在5G網絡SDN/NFV等技術特點密集產業環節。從接入網、核心網、承載網以及無線網四個方面進行網絡升級,進一步落實民間資本與國有產業結合,產業新嘗試、新舉措主要以5G網絡數據中心、基礎電信領域建設為主,深度發展產業鏈上下游以及相關規模。例如,5G設備大規模集采意味著中國正加速5G商用進程。2020年1月,中國移動公布2020年至2021年SPN設備擴容部分單一來源采購信息公告,華為、中興、烽火分別為275 968套、124 506套和10 244套。1月16日,中國電信公布2019-2020年STN設備建設工程集中采購項目中標候選廠商為華為、中興、烽火、新華三,標包以 STN-ER(核心)、STN-B(匯聚)、STN-A(接入)為主。同年3月9日,中國移動公布SPN候選名單,規模累計約為100億人民幣,涉及28個省、自治區和直轄市[9]。

2.1.2 縱深發展B端G端網絡建設,全面發展智慧互聯應用場景

持續增加基站建設及基站升級,為5G網絡提升保障。2019年底,中國5G基站數量已超過13萬座。2020年中國5G基站建設數量達到63萬座,預計同比增長384.6%。中國5G基站總數將在全球范圍內占比超過半數以上。在網絡安全方面,全面構建5G網絡架構的安全體系,充分實現人人互聯、物物互聯的連通,進一步完善鋪設的新型網絡。開放的網絡架構增加了網絡安全風險,5G網絡基礎設施安全、5G網絡數據安全防護成為網絡建設的關注重點,合理規劃建網,加強網絡安全服務,實現網絡高質量發展。高質量5G網絡實現多場景應用,關注點主要轉移在B端G端,從傳統產業數字經濟模式轉移到多元化多場景應用。應用場景也不僅限于獨立個體,更趨向于產業融合發展,例如智慧交通、智慧城市、5G工業互聯網、5G產業互聯網、視頻直播、VR/AR虛擬現實等線下場景應用[10]。

2.1.3 設定“中國制造2025”,新技術端網協同布局

5G新型基礎設施為十年行動綱領“中國制造2025”提供良好保障,以低時延、高可靠、廣覆蓋的特點為基礎,以新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農業裝備、新材料、生物醫院及高性能醫療器械為主要領域。充分應用區塊鏈、云、技術算力、大數據等新技術構建5G網絡,提升產業技術線下網絡連接能力,實現多款終端設備同時連接,網絡連接不卡頓不掉線,從端、網兩方面協同發展。

2.2 5G新基建面臨的挑戰

5G新基建不僅給予各行各業帶來新機遇,同時也帶來了巨大挑戰,考驗了技術成熟性、運維成熟性、產品成熟性、市場成熟性、安全可靠性。面對2020年疫情影響的情況下,5G商用與預期相比有一定的延遲,充分考驗了大流量、大連接、高可靠、低時延等相關性能;同時SDN、NFV、SRv6、網絡切片、SD-WAN等技術在實際應用中仍存在部分風險。5G在技術層面網絡切片與現有網絡兼容存在問題,需要嘗試協同業務單元組合,避免技術后期運維沖突,在5G終端芯片供應鏈方面有局限性,產品在能耗、創新性上都不能達到最優。終端產品仍需進一步經受考驗,尤其在產業下游,擴展終端物聯功能。5G面臨滿足行業剛需與拓展跨界合作商業模式的問題。互聯網協議代替傳統移動網專用協議成為運營商選擇要點,有利于擴展業務范圍,但增加了網絡安全的薄弱性[11]。

3 從技術層面建立產業鏈,構建5G新生態

電信運營商面對疫情影響,重新完善5G網絡建設計劃,加快5G獨立組網建設步伐,將“穩投資”、深化產業鏈合作作為5G建設重要發力點,集約利用現有基站站址和路燈桿、監控桿等公用設施,做好5G站址資源儲備。

3.1 發展5G基站上下游,形成成熟產業鏈

根據工信部《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》明確了5G基站產業鏈分別由上游規劃設計、中游建設/運維、下游應用三者組成。其中,上游規劃設計原則是本著規劃先行、需求引領、市場化合作,包含基站設計、站址規劃、基站規劃、其他建設規劃四個方面。中游建設/運維主要分為基站設備、小基站、廣通信設備、網絡工程建設、無線設備(基站天線、射頻器件、光模塊)、傳輸設備(SDN/NFV、光模塊、光纖光纜)、網絡優化運維等方面。下游應用主要包括工業物聯網、手機/移動終端、運營商、車聯網、基站設備、智能穿戴設備、智慧醫療/城市幾個方面。

現階段5G基站建設較為密集,高成本建設進度較為緩慢,為了縮短建站周期,出現共享路燈、電線桿等基礎設備。5G時代推出相關模塊化、簡單化基站設備。以華為基站產品組合為例,不僅可以將BBU、電源和AAU整套基站設備掛在一根室外桿上的Super BladeSite,還有TubeStar、PoleStar等多種面向多場景的產品,大大縮減了設備機房、基站總成本。5G基站產業鏈應用下游應用場景為連續廣域覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接、低時延高可靠,進一步確保智慧家居、智慧城市、智慧交通等應用高質量發展[12-13]。

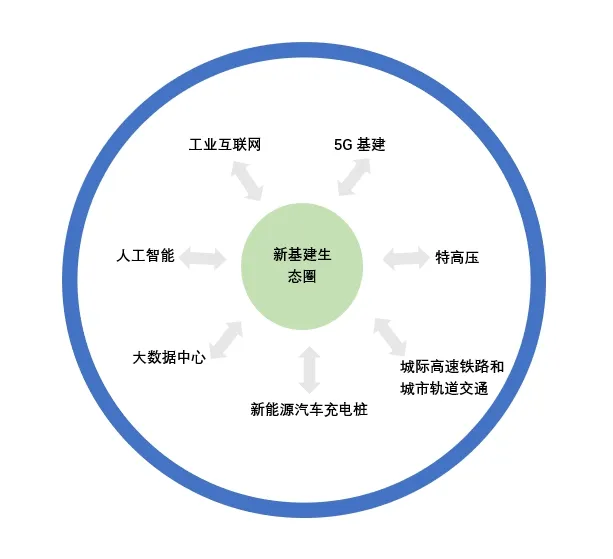

3.2 構建新基建生態圈

通信行業新生態主要從5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等7個方面進行生態圈構建,如圖1所示。生態圈中的基礎設施是經濟社會發展的重要支撐,應進一步整體優化、協同融合引導,從高效、經濟、智能綠色、實用安全的角度推動下游應用快速高效發展。應用創新驅動發展戰略,5G互聯網智能化、智慧交通、智慧城市、強化電網能源技術,全面落實信息網絡建設及產業下游新生態。

圖1 通信新基建生態圈構建示意圖

1)5G基建

從政府層面注重5G基礎建設及網絡試點。應以5G基站硬件設施建設為基礎,鋪設高質量5G網絡,賦能5G下游產業,形成5G網絡產業全方位協同,具有地方特色的融創生態圈。

2)特高壓

充分應用地方優勢,將需求與潛在可能性合并進一步發展。從超高壓、智能化、清潔化的目標出發,開啟電網帶電作業、配電自動化和變配電站智能巡檢等先進技術應用。在特高壓領域,關注電纜、鐵塔等基礎設施建設設備廠商,匹配合理網絡基建設施。

3)城際高速鐵路和城市軌道交通

從交通智慧城市的角度出發,進一步建設升級網絡能力。在城際智能鐵路交通方面,5G網絡成為不可或缺的重要基礎。強有力的5G網絡基礎,促進了IoT萬物物聯發展,連接了人與人、城市與城市,便捷了產業發展、人類生活。

4)新能源汽車充電樁

順應綠色環保大趨勢,全國各地根據新能源汽車陸續下發新能源汽車充電樁基礎設施建設實施意見。從配套基礎設施全方位建設充電樁、充電站、加氫站等,建立協調互動的良性循環。從良性循環的角度,規劃建設智慧新能源汽車充電樁,為構建新基建生態圈提供保障。

5)大數據中心

電信運營商帶頭共同合作建設一批互聯網數據中心,大規模的互聯網企業阿里巴巴、騰訊、百度、華為等企業緊跟運營商步伐,成立自己企業數據中心,為早日實現“大數據集散服務中心、研發創新中心、應用引領中心和產業集聚高地”奠定基礎。

6)人工智能

工業和信息化部支持人工智能創新應用先導區,全方位實現“高端制造業+人工智能”的有機結合,將人工智能產業發展推入加速上升期,從人工智能應用場景深入探索,將生產、分配、交換、消費等經濟活動各環節重新組合,在技術層面重點關注底層硬件、AI技術及平臺,實現人工智能上下游產業鏈發展,實現相關新技術、新產品、新產業落地。

7)工業互聯網

以5G互聯網智能化為核心,開展新型工業互聯網建設。2020年2月25日,工信部正式發布2019年工業互聯網試點示范項目,以網絡、平臺、安全為主,是未來重點發展方向。其中工業互聯網平臺主要以邊緣層、PaaS層、SaaS層為主,應用場景工業企業將高耗能設備、通用動力設備、新能源設備、高價值設備、儀器儀表專用設備為產業鏈重要環節[14-15]。

4 對電信運營商轉型及推進新基建的建議

4.1 對運營商轉型的建議

現階段運營商在標準、設備、終端等方面搭建的5G產業鏈已初步形成。在跟進落實基礎設施建設的相關問題上,努力實現資源合理有效分配,資源協調,應用產業鏈推進生態圈構建。并且以運營商鋪設的產業鏈及生態圈為基礎,全力探索5G商業模式,降低投資風險。面對國家數字基礎設施,依靠政策支撐和法律保護,通過市場機制體制推動5G建設[16]。

運營商站在轉型的端口,開放心態落實發展成為必經之路。加強對外合作交流,加強國有資本與民間資本融合,活用有效資本完善網絡、設備、終端協同,實現共贏。自上而下在規章制度上予以支撐,自下而上在新基建相關領域落實發展。支持技術驅動創新發展,緊盯產業鏈各個環節關鍵技術能力,從技術本質“卡脖子”問題出發,解決痛點盲點問題[17]。

4.2 對推進電信運營商新基建的建議

電信運營商需要全方位推進新基建,建議電信運營商在推進新基建時采用如下策略。

1)制定戰略規劃、行動計劃等頂層設計。從規劃層面推進通信行業新型基礎設施建設,遵循智能綠色、安全可靠的發展要求,鼓勵產學合作發展。

2)完善協調機制。確保傳統基礎設施與新型基礎設施之前的統籌協同,以增強新型基礎設施系統整體優化和協同融合為目的,從政府、企業、行業、產業方面做到共同推進,落實新標準、新技術的落地。

3)強化開放合作。從技術、基礎設備、人才等方面進行開放合作,實現全球化資源流動、耦合。拓展新型基礎設施應用場景,新技術、新模式和新型基礎設施全面結合,推動研發,實現不同類型技術結合、資本融合。

4)創新投融資體系。面對通信行業新基建,財政方面應大力支持,從設備、網絡、新型終端建設等方面做到合理布局、合作創新,積極引導社會資本投資力度,鼓勵民間資本投入到國家重點項目,創立有機良性投融資體系[18]。

5)壓縮新基建建設運營成本。大力支持電信運營商共建共享5G網絡,采取各種方式降低5G的運營承包。探索企業參與5G網絡建設的可能性:第一步快速實現大型企業內5G的密集覆蓋,其次提高數據實時處理能力,加強企業網絡安全和隱私保護[19]。