深中通道鋼殼沉管浮運安裝決策系統

宿發強

(中交第一航務工程局有限公司,天津 300461)

0 引言

深中通道地處珠江口核心區域,北距虎門大橋約30 km,南距港珠澳大橋約38 km,項目起于廣深沿江高速機場互通立交,西至中山馬鞍島,終于橫門互通立交,主體工程全長約24.0 km。海中沉管隧道設計時速100 km/h、雙向八車道建設標準,采用兩孔一管廊橫斷面結構。隧道全長6 845 m,其中沉管隧道全長5 035 m,由32個管節組成,標準管節長165 m,最終接頭設置在E22與E23之間[1]。

1 沉管浮運安裝的特點

1.1 技術含量高

用預制管節沉放法修建水下隧道,在工程環境、施工工藝、工序銜接、精度控制等方面都是土木工程建設中最復雜、最困難的[2]。

1.2 無規范可循

因為沉管隧道建造技術具有跨專業、跨行業、跨學科的特點,至今還沒有一套完整的、適用的沉管隧道專業設計規范或規程可供參照,亦即沉管隧道工程是在解決一系列難題的過程中建設完成的。

1.3 影響面廣

沉管隧道尤其是跨海隧道涉及環保、航運等外部環境的制約因素,又涉及政府、企業等社會方面的關聯因素,諸多方面的訴求需要協調和妥善處理,其中影響最嚴重的為社會航道占用,由于深中通道沉管浮運長度接近50 km,浮運需要占用榕樹頭航道、伶仃航道和礬石水道,且占用時間較長,對廣州港運營造成一定影響。

1.4 高風險

由于巖土和地下工程系統的固有特性(如水文地質條件、周邊環境和施工技術等信息的不可預見性、多變性、不完整性和不確定性)和沉管隧道的行業特性以及人為因素等,導致各種風險事故頻繁發生[3-5]。僅以近年來新建的沉管隧道工程來看,出現基槽回淤、管節上浮、接縫漏水、浮運中管節受損以及突發情況導致各類事故時有發生。

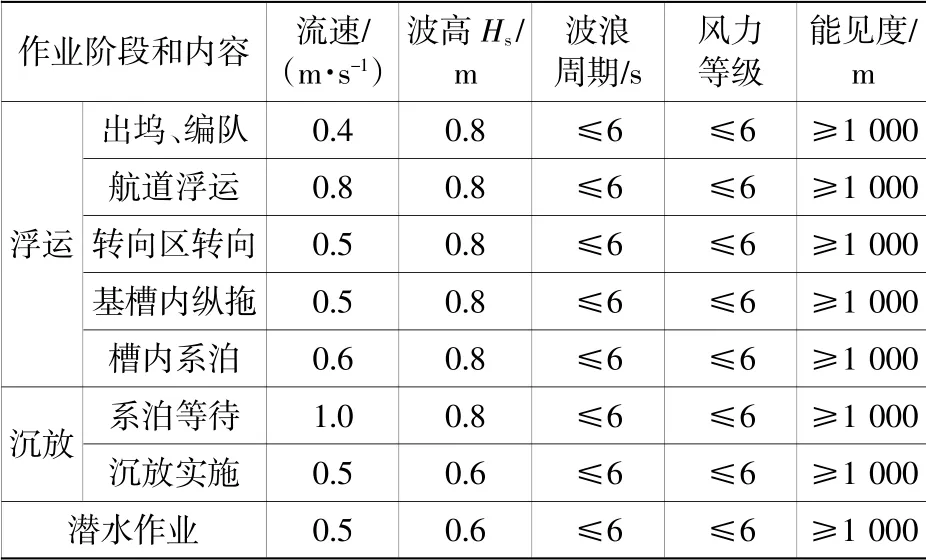

1.5 作業氣象窗口要求高

作業氣象窗口是指一個連續的時間段,在此期間水文、波浪、氣象條件滿足浮運安裝作業要求。日本川崎港隧道、港珠澳大橋、深中通道沉管浮運安裝均給出了明確的作業窗口限制條件[6-7]。港珠澳給出的作業窗口條件詳見表1。除了考慮風浪流影響外,像深中通道、港珠澳大橋采用先鋪法基礎施工的,還需要考慮與回淤有關的因素影響,如徑流、含沙量等。

表1 浮運作業窗口Table 1 Floating operation window

2 沉管浮運安裝工藝簡介

2.1 碎石墊層

深中通道項目沉管采用先鋪法碎石基床,碎石墊層采用橫向壟溝式結構,具體結構見圖1,第1條壟中心線距離對接端3.4 m。

圖1 碎石墊層結構示意圖(m)Fig.1 Schematic diagram of gravel cushion structure(m)

碎石墊層施工前后,需分別對基槽回淤情況進行確認,滿足以下要求方可進行后續施工,清淤標準為:密度>1.26 g/cm3的回淤沉積物厚超過4 cm,或者密度>1.15 g/cm3的回淤沉積物厚超過8 cm;監測頻率為:管節沉放前每2~5 d一次;探摸每個管節不少于10個壟/溝。

2.2 二次舾裝

二次舾裝施工主要包括管頂、管內舾裝件的安裝及沉管浮運安裝系統的聯調聯試工作。

2.3 浮運安裝

在碎石墊層和二次舾裝完成后,經過決策后進行管節的浮運安裝作業。

深中通道沉管采用浮運安裝一體船“一航津安1”進行浮運安裝,一體船是集沉管浮運、定位、沉放和安裝等綜合作業于一體的專業沉管施工船舶。結合一體船的特點,在航道寬度較為富裕的航段采用“手動操舵”方式,在寬度較為狹窄的航段采用“DP自動循跡”方式浮運。

浮運管節至系泊位置系泊等待,通過錨纜絞移至安裝位置,壓載下沉。管節安裝通過一體船的沉放系統進行作業,管節頂部安裝2個測量塔用于測控定位,管節對接通過水下千斤頂拉合和水力壓接共同完成。

3 沉管浮運安裝決策體系

基床整平、沉管浮運安裝之前,需要通過管節浮運安裝決策體系確定作業窗口,并按照施工準備、回淤預判、氣象預報和海事協調等項目的確認情況,判斷是否可以開展下一步施工,為此,組建管節浮運安裝決策體系,通過簽字確認和會議紀要的形式確定是否作業[8]。

3.1 組成單位

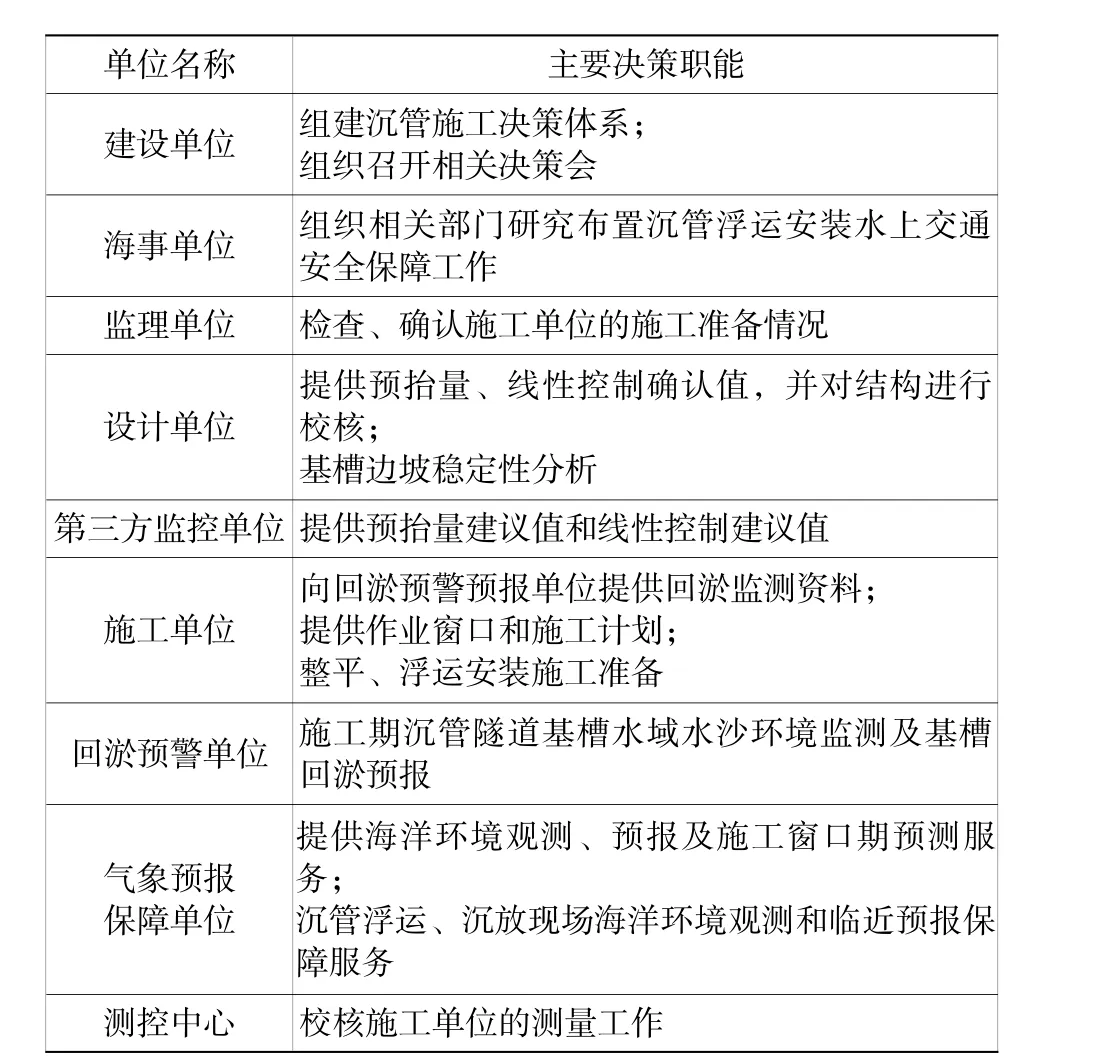

按照不同的分工,沉管施工決策體系由各方參加單位組成,職能分工見表2,組織架構見圖2。

表2 參與單位主要決策職能Table 2 Main decision-making functions of involved units

圖2 決策體系及流程示意圖Fig.2 Decision-making system and flow chart

3.2 決策流程

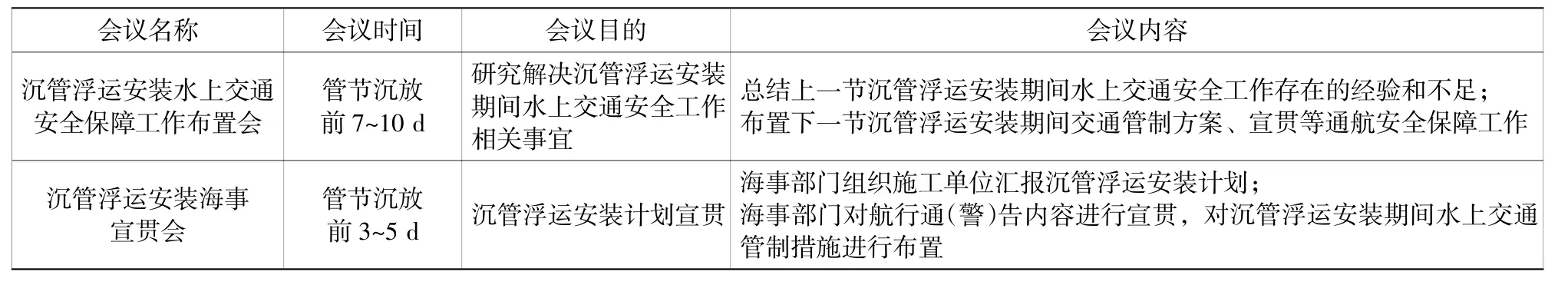

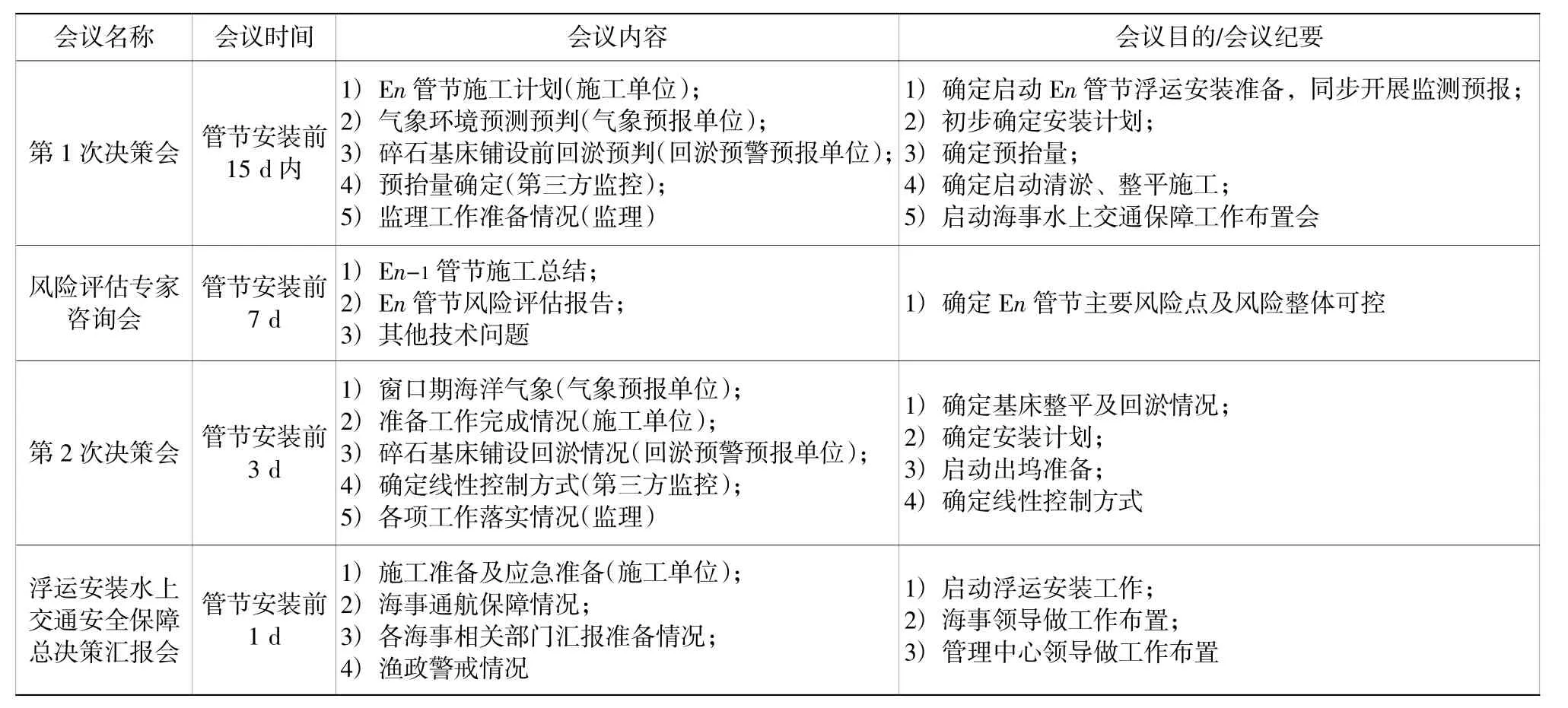

以會議的形式完成沉管施工決策流程,決策會議主要分為兩部分,包括海事[9]方面決策會和施工決策會,具體決策會議安排見表3、表4。

表3 海事工作布置會表Table 3 Maritime work arrangement meeting table

表4 沉管安裝施工決策會統計表Table 4 Statistical table of decision-making meeting for immersed tube installation construction

4 E5管節決策實施情況

以2020年11月9日施工的E5管節為例說明決策流程實施情況。

4.1 E5管節特點

E5為標準管節,長165 m,寬46 m,高10.6 m,重約8萬t,是深中通道沉管隧道西島側斜坡段最后一節沉管,也是首個基礎過渡段管節,前147 m為DCM(水下深層水泥攪拌)復合地基,后18 m為天然地基。

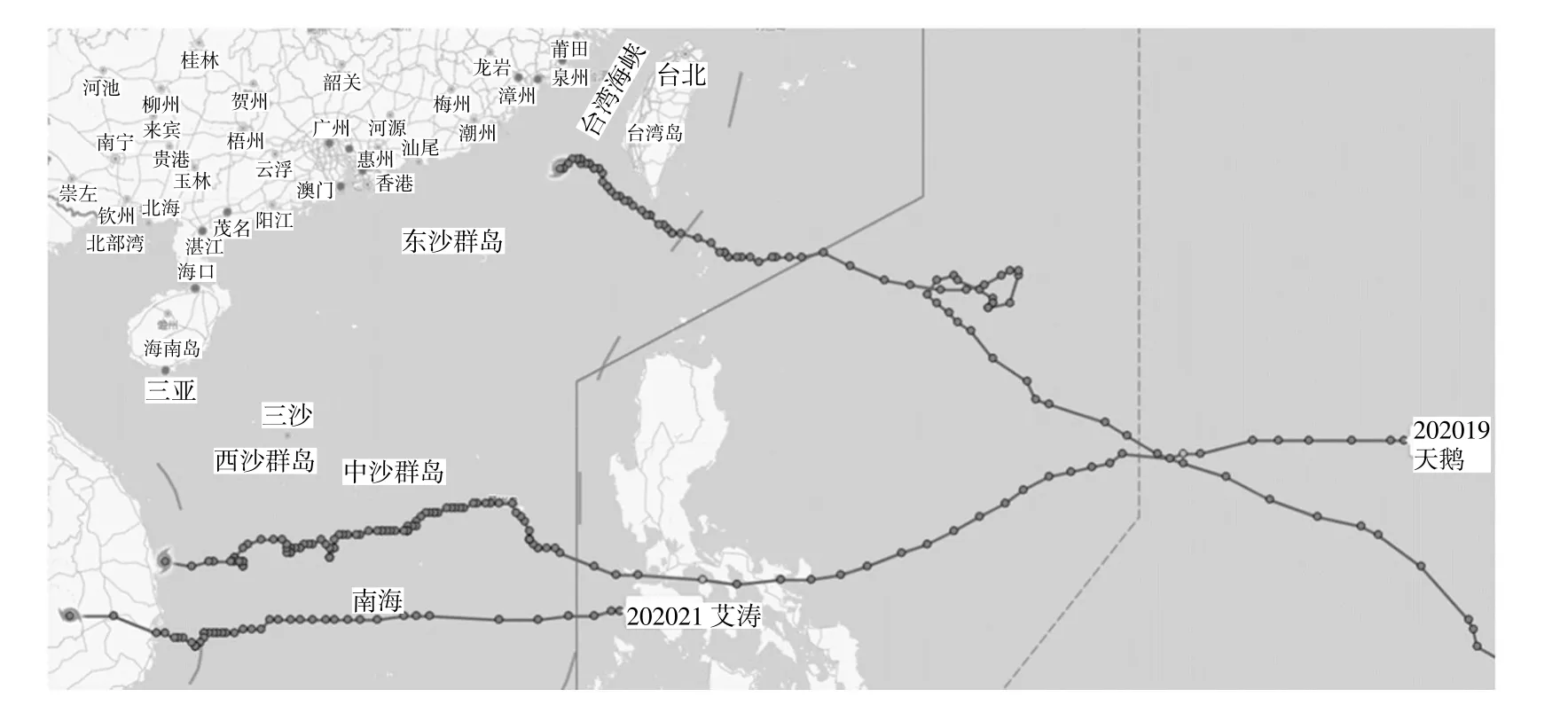

E5管節計劃在11月中旬施工,氣象保障單位從歷史實況資料分析,11月影響施工區的主要天氣系統為冷空氣、冷高壓后部回流天氣、臺風外圍環流。施工環境還受到季風、臺風的影響,特別是19號“天鵝”、20號“艾莎尼”以及21號“艾濤”,氣象條件有較大的不確定性,臺風路線圖見圖3。

圖3 臺風路線圖Fig.3 Typhoon route map

4.2 決策流程

E5管節碎石墊層鋪設、浮運安裝在三重臺風之間(圖3),為了搶抓窗口期,保證施工安全,相關單位按照計劃啟動決策體系。受臺風影響及臺風引起的波浪掀沙回淤強度變大影響,在常規決策會的基礎上,10月29日—11月5日增加召開5次臨時氣象水文決策會,專業預報保障團隊利用“外海沉管保障海洋預報系統”,經過大量的資料分析、專家組會商及跟蹤預測,給出了精準的安裝窗口期天氣、海浪、海流條件預報,確保了E5管節施工窗口的高效選擇。

4.3 現場施工情況

在10月29日召開的第1次決策會上,擬定從30日開始每日增加氣象水文決策會,密切關注臺風情況,指導現場施工,根據11月1日的臺風進展情況,已進場的整平船暫不開展施工,原地進行防臺。11月3日臺風過后,開展現場的整平施工,11月8日完成碎石墊層鋪設施工。11月9日開展E5管節浮運安裝施工,施工過程中,在管節出塢、沉放、水力壓接前,召開現場施工的決策會,各項施工數據滿足要求后,決策開展后續施工,施工全過程在沉管浮運安裝決策系統的輔助下有序推進,于11月10日凌晨順利完成E5管節沉放對接。

5 結語

經過深中通道E1—E5沉管浮運安裝作業,通過決策流程使項目各參與方更加深入了解待安管節的特點及風險點,并通過氣象預報、回淤預警等專業單位技術支持,提前15 d對碎石墊層施工、浮運安裝作業有了更加準確的把控,海事單位同步結合施工計劃對航道使用情況進行合理規劃。從目前實施情況看,深中通道沉管浮運安裝決策體系改變傳統的決策方式,最大限度發揮參與方的積極性,極大的保證深中通道沉管浮運安裝的安全,同時也為國內甚至世界上的沉管、沉箱浮運施工決策提供參考。