月食(節(jié)選)

李國文,1930年生于上海,中國當代著名作家。小說《月食》于1980年3月在《人民文學》發(fā)表,獲當年全國優(yōu)秀短篇小說獎。

一

太行山的早霜,灑在崗巒上,灑在山林里,也灑在那剛收凈莊稼的層層梯田中間。伊汝從車窗里望出去,這種很像鹽池邊的泛堿的、白花花的肅殺秋色,使人感覺怪不舒服。要不是沿途柿樹上掛著紅燈似的柿子,和山坳里雖看不見人家,卻裊裊上升的炊煙,簡直沒有一點生氣。連在公路旁嚙著草根,已經啃不出什么名堂的山羊,也呆呆地、毫無半點表情地注視著開過去的長途汽車。

伊汝有點后悔他這次魯莽的旅行了,應該事先寫封信或者拍封電報。可是,給誰呢?郭大娘也許不在人世了。

現(xiàn)在,當他乘坐的這輛長途汽車,愈來愈接近他要去的目的地,他的后悔也越來越強烈。不該來的,胡鬧、任性、冒失,即使是什么實實在在的東西丟失了,能夠找回來的可能性也是微乎其微的,何況伊汝回到這塊老根據地,來尋找那種純屬精神世界的東西呢?甚至當長途汽車到達S縣城的時候,他也說不好,這種東西究竟是什么?除了那失去的愛情猶可捉摸之外,其他還有些混沌的東西,他能感覺到,但說不出來。

他站在汽車站門前的廣場上,峭厲的山風,帶著一股寒意,朝他脖領和袖口里鉆進來,山區(qū)就是要冷一點,車把式都把老羊皮背心反穿上了。他朝他們走去,想問一問,有沒有順路去蓮花池的,把他捎上。然而,伊汝沒曾想得到的是一陣哄堂大笑。這里的山民(他總是這樣稱呼這些可愛可敬的根據地鄉(xiāng)親)有他們獨特的幽默感,和一種對于苦日子的柔韌的耐力:“掙不上你的錢了,老哥,去打上一張八角錢的票,坐那四個轱轆的鐵牲口去吧,不誤你吃晌午飯。”

伊汝也笑了,最后一次離開S縣城的時候,連這汽車站還沒有,敢情公路都通到蓮花池了,沒準還通到羊角垴吧?那個小小的山村,才是他旅行的終點。

不過,當他在售票窗口付那八角錢的時候,心里還是斗爭著的,去呢?還是不去?最后,終于接過車票,打定主意,不再改悔了。盡管他說不清回羊角垴的具體目的是什么?會有個什么樣的局面等待著他?能不能尋找到那未免玄虛的東西?但這是一樁夙愿,要沒有這一次旅行,大概心里永遠要感到欠缺似的。他把汽車票掖好,看看時間尚早,就沿著原來叫做西關,現(xiàn)在叫做四新路的一條狹窄的街道,朝城里走去。不要小瞧這條高低不平的石板路,現(xiàn)在的那些將軍們、部長們,當年他們的坐騎蹄鐵,或者那老布鞋,都曾經在這條路上急匆匆地走過的。S縣城的小米撈飯——說實在的,并不十分容易吞咽;當年,他們也是香噴噴地嚼過的。伊汝現(xiàn)在也想吃點東西,雖然肚皮并不餓,但考慮到還要坐幾個鐘頭汽車,到蓮花池萬一趕不上飯,翻那座主峰到羊角垴,可是得費點力氣的。

他驀地生出一個念頭,西關這一帶,有個回回館,羊湯是挺出名的。一九四七年,他跟弼馬溫部長(想到這里笑了)頭回來到S縣城時,畢竟同志拍拍他的肩膀:“伊汝,我作東,請你喝西關的羊湯!”他記得這位部長把一卷羊毛紙印的邊區(qū)票,拍在飯桌上,震得醬醋瓶子叮當直響:“來,大碗的,多加佐料!”那恐怕是伊汝在記憶里,吃的一頓最味美的佳餐了。羊湯是那樣的鮮美滋潤,那樣噴香開胃,那些煮得酥爛的羊雜碎,簡直來不及品味,自己搶著爬進喉嚨里去。

畢部長有胃病,不敢多吃,而他,吃完了還在舔嘴唇。“小鬼,再給你來一碗!”那對眼睛樂得瞇成一條縫,笑得伊汝不好意思。跑堂的一陣風似地端來了,還喊了一聲:“小八路同志,請——”他低著頭,像風卷殘云一樣,吃得滿腦門子冒熱汗。

因此,他決定再去嘗試一下這種美味,盡管如今他也生有胃病了,而胃病是汽車司機和修理工的職業(yè)病。

在太行山區(qū)里,S縣作為一個縣城,連它自己作為地圖上的一小點,都有些害羞的。那些妄自菲薄的山民,這樣糟踏自己的縣府所在地,說東關放個屁,西關就得捂鼻子。確實也是如此,伊汝從四新路走到改成興無路的東關,兩個來回,也沒找到那家回回館。他向一個賣烤白薯的打聽,那位臉上密密皺紋里有著永遠洗不掉的煤渣的山民,把伊汝看作瘋魔,在故意調笑耍弄他。

“回回館?俺是國營買賣,是農工商,是隊里的試什么點,那名堂俺雖說不上,反正不是單干,你想買就買,不買拉倒,干嘛瞧不起人?”

伊汝明白他誤會了,以為拿過去的私營飯館來嘲笑他,連忙掏出買票找的兩毛小票,買了兩塊烤白薯,這才使他相信外鄉(xiāng)人的誠意,嘆了一口氣說:“回回館早合并了,跟俺烤爐一樣,十多年前就關板了,這不是剛開張搞農工商給隊里掙錢么?”聽來有點情緒,不過作為一個新聞記者的伊汝,他也是和這位山民一樣,時隔若干年后重操舊業(yè)。對于“農工商”這個來自亞德里亞海濱的新名詞,竟然能在S縣城一位烤白薯的老鄉(xiāng)嘴里吐出來,使他感到興奮。新鮮的事物仿佛初秋早晨和煦的陽光,并不因為這個偏僻的、自慚形穢的小縣城而躲到云層里去,不,照樣明亮溫暖地投射過來。他思忖著,休要小看這座烤爐,焉知不會是若干年后聯(lián)合企業(yè)的前身呢?他捧著滾燙的烤白薯離開了。身后,這位山民用沙啞蒼勁的聲音叫賣著:“熱的,糖瓤賽蜜!”也許歇業(yè)太久了,嗓子還沒亮開,有點干澀。伊汝聯(lián)想到自己的職業(yè),想到又要提起筆來,沒準也會如此,大概不能有五十年代那份才思了吧?

他上了汽車,聽那汽車引擎在力竭聲嘶地哼哧著。

這輛老道奇改裝的長途汽車,伊汝一眼就看出來了。這部汽車上年歲了,又是爬坡,伊汝無需目測,就憑自己坐著時的仰角度,坡度不會小于百分之五,夠這位開車的女司機忙活的。這部老爺車像得了氣管炎似的,時不時干咳兩聲。他知道,準是缸體有點什么故障;再說,化油器也不怎么干凈了。不過,這個二十多歲的女司機,倒是有股生龍活虎的勁頭,那短撲撲的頭發(fā),那裹在脖子上的羊肚手巾,那被太陽曬和汗水漬的褪色花布褂子,使他想起什么,又睜開眼定睛看她的背影。她沒有那種職業(yè)女司機戴著墨鏡灑脫高傲的神態(tài),更多地像一個農村姑娘;也許剛拿到一張拖拉機的駕駛執(zhí)照,看她那架勢,也好像開“東方紅”或者“鐵牛55”似的。但是她那密實的,一剪子鉸不透的黑發(fā),她那寬闊的骨架,那圓潤豐滿的肩膀,使他想起了一個在腦海里從未淡薄過的影子,那是他記憶里最美的一頁。

伊汝是為她來的么?也許是,但不完全是,那確實是他心頭一筆沉重的負擔。現(xiàn)在,他總算明確了這次風塵仆仆的旅行,要尋找的那些失去的東西里面,就有一個羊角垴的妞妞。這時,車窗外,蓮花池的主峰,像記憶里那個文靜深情的山村少女,拂去了云翳,投進了眼簾。如同那天正式接到組織的通知,重新回到黨的懷抱里一樣,看到這座主峰,他覺得到了家似的。但誰知妞妞相隔二十二年以后,她會是一個什么樣的處境呢?然而,伊汝是那種特別重感情的人——這是他的致命傷呵!要是不去感激這個救過他命、給過他真正愛情的妞妞,那就不是他伊汝了。也許,會給她帶來難堪、帶來煩惱,妞妞肯定是一位兒女成行的媽媽了;這是他一路上感到后悔的、責備自己冒失唐突的地方。但是那蓮花池的主峰在朝他招手,他認為自己回來對了,不僅僅有妞妞,還有把他當親兒子掩護過的郭大娘,還有羊角垴那些看著他這個小八路長大的鄉(xiāng)親們。是的,愛是多種多樣的,有妞妞的愛,有郭大娘的愛,也有人民群眾對于八路軍、共產黨的愛。他就是為了尋找那些失去的愛才回來的。他又來到跟著那位弼馬溫部長在這兒打游擊、搞土改、建政權的羊角垴來了。

“妞妞,你還記得那個背馬槍的小八路嗎?”

他在心里問著,長途汽車哼哼唧唧地、催人欲睡地朝蓮花池公社爬上去。

二

伊汝自己也想不到會有這么一天,從柴達木回到這座城市里來。

他站在那座久違了的灰色建筑物前面,望了一眼由于城市大氣污染顏色變得更灰的大樓,快步走上臺階,隔了二十二年,又一次推開那扇玻璃門。他還是當年走出這扇門時的老樣子,頭發(fā)亂蓬蓬的,衣衫不那么整潔,但玻璃門映出一對親切善良的眼睛,那討人喜歡的光芒,在柴達木,甚至語言不通的藏胞也都肯在火塘旁邊給他騰個座。他微笑著,打量著樓里的每一個人,顯然想找?guī)讖埵煜さ拿婵住K崎_幾扇門,遺憾,除了那種仿佛冰鎮(zhèn)過的聲音“你找誰”之外,就是一雙白多黑少的眼睛。

他上樓,到他原來的編輯室,沒有叫他撲空,果然發(fā)現(xiàn)幾張熟面孔。伊汝也納悶,難道身上帶有隱身草?一個大活人站在門口,竟誰都不理會。只有他早先坐過的辦公桌上,現(xiàn)在坐著的一位女同志,在驚愕地瞧著。那進口金架眼鏡,幾乎遮住她臉部的三分之一,他辨別不出是誰。但那打量人的神氣,叫他惶惑不安,不禁要喊出聲來:不對!同志們,五十年代畢部長大聲疾呼過:“報社弄成衙門,就聽不到人民的聲音啦!對待群眾,應該像在老區(qū)那樣,一個炕頭滾著,親密無間……”伊汝望著這位張著嘴唇像英語字母“0”似的女性,心里想:“干嘛那樣使勁瞪著,同志,我不會吃你的,也不會偷你的錢包!”

人們總是存在著一種世俗的偏見,認為既然是個落魄的人嘛,必然是狼狽的,但想不到卻是一個幾乎原封不動的伊汝站在眼前。連第四紀冰川都在黃山留下擦痕,好像漫長的二十年,卻不曾在他身上留下什么痕跡似的。所以大家一時怔住了,尤其那位女同志。

“伊汝,是你!”終于有人激動地叫出聲來。

“不錯,是我,‘冰凍三尺!”

許多人笑了,對于“冰凍三尺”這個外號,不僅老同事,甚至沒見過他的人也聽說過。據說——干嘛據說,實際也是如此,伊汝十六七歲,個子還不及馬槍高的時候,就在邊區(qū)的《晉察冀日報》上發(fā)表戰(zhàn)地通訊。五十年代,他是報社的臺柱。那些年,他的足跡遍及全國,第一個五年計劃的重點項目,國家工業(yè)建設頭一批新興企業(yè),都被他那支流瀉出熱情的金星鋼筆,鼓動人心地描寫過。甚至還去過朝鮮,和世界聞名的戰(zhàn)地記者在一起,采訪過板門店的和平談判。所以那些年輕的同行,不由得懷著些好感、惋惜和同情,甚至在某種程度上,帶有一點敬意瞅著他。

這個在藏族、蒙古族、哈薩克族的氈房或帳篷里,都能討得一碗馬奶和油茶的伊汝,是個能很快和陌生人熟悉和親切起來的“職業(yè)記者”,一個挨一個地和那些雖不認識,卻是充滿友情的新朋友緊緊握手。他也走到那張靠窗的桌子前面,還未伸出手去,那個女同志站了起來,把苗條娟秀的身子迎著他,她摘掉鉻黃色眼鏡,露出了一張熟悉的漂亮面孔。

“凌淞——”

她沒有開口,只是嫣然一笑,這種親切的笑容,表明了他們是相當稔熟的,無須用語言來表達見面時的熱情。他記得,二十多年前,正是詩人常說的青春放光的年代,每當替她潤飾完文稿以后,什么潤飾啊,簡直是大段大段另起爐灶地改寫,而終于發(fā)稿、終于見報,她總是這樣笑的。然后,她還會毫無顧忌地俯在他耳邊告訴報社的內部新聞,她那秀發(fā)撩弄著他,她那銀鈴似的笑聲驚擾著他,她那濃馥的香水氣息刺激著他。曾經使他困惑,可又躲不開,因為她是他最要好朋友的妻子。而她的丈夫卻那樣信賴他。因為做丈夫的了解自己的妻子,遠不夠一個成熟記者的水平。然而她像所有愛出風頭的女性一樣,喜歡做一個知名的女記者,所以伊汝連自己也奇怪:“怎么我身上也有她那么一股素馨花的香味?”

看來凌淞在編輯部眾多女性中間,是穿戴得最高級、最闊綽的。但是摘掉眼鏡以后,逝去的年華在她臉上留下了掩飾不住的魚尾紋。不過,她很懂得修飾,合身的衣衫又增添幾分神采,比她年齡要顯得年輕多了,尤其是莞爾一笑的時候。

整個辦公室里的同事,包括認識的和不認識的,誰不知道凌淞一九七五年丈夫死后和伊汝的那段往事呢?這類事情是不脛而走的,而且像報紙合訂本似的,不論隔多久,只要一翻,哪年哪月哪樁事,歷歷在目。但伊汝才不去想那些;有些值得永遠記憶,有些應該徹底忘卻。他沒有必要陷入這樣的困境。握了握她的手,客氣地:“你好——”

她還是喜吟吟地一笑,在這種時候,她那表情真是無言勝似有言。不過伊汝卻回過頭問大伙:“畢竟同志在哪屋辦公呢?”

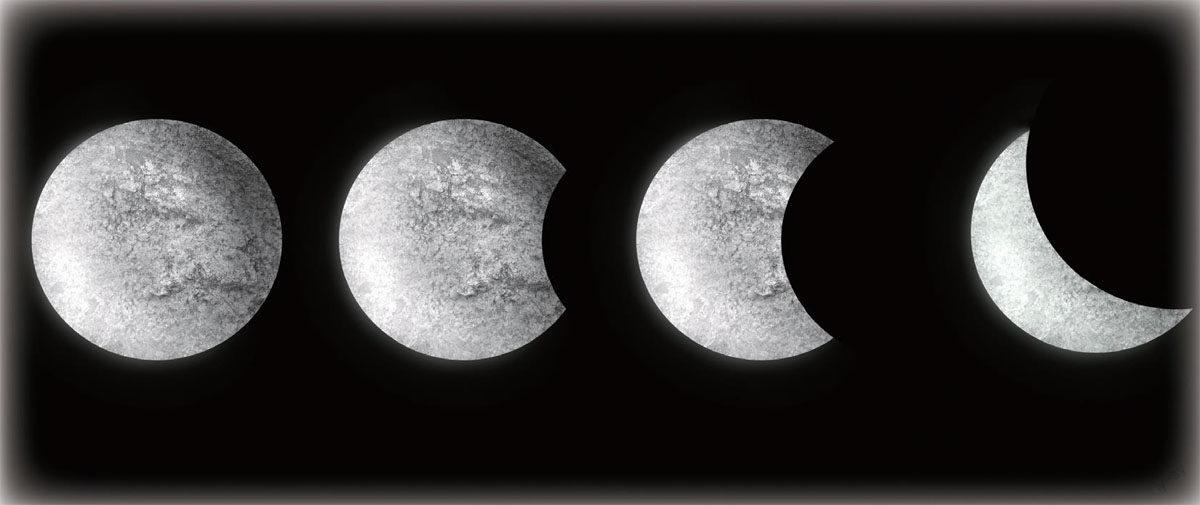

對于這位齊天大圣的去向,眾說紛紜,因為好幾天沒見這位眼睛高興得瞇成一條縫的領導了。近來報紙在群眾中信譽日見高漲,零售數量增多和非公費訂戶擴大是一種“蓋洛普”反應,很說明問題,也許又去組織幾篇有分量的文章去了?最后,還是凌淞知道內情:“我聽何大姐講,畢部長好像去什么地方了!”然后,她抬起胳臂,用手攏攏那樣式做得相當考究的發(fā)鬈,問道:“你認識他們家嗎?新搬了,可不好找!正巧,我這篇稿子完工——”她把一篇補白性的有關月食的科學知識稿件交給了組長。伊汝想,大概最近會有一次月食。不過,隔了這么多年,凌淞還只是搞這種應景文章,看來長進不大,大概把力氣全花在卷頭發(fā)上面了。她那明亮的眸子盯著伊汝,鼻翅微微顫動,那微張的嘴唇里,明燦燦的皓齒帶著笑意,顯然有一句沒有明說的話:“你應該請我陪你去!”聰明、漂亮的女性,喜歡用眼睛說話。

“謝謝,告訴我地址吧!別看我是柴達木人,在這里,方向決不會弄錯,路也一定能找到。”伊汝出報社以后覺得這樣說完全必要,因為有些是屬于應該徹底忘卻的東西。

城市倒還是原來大致的樣子,對生活在柴達木二十多年的伊汝來說,在那個無邊的荒原里,甚至走上幾十里,也難得碰上一個人,哪怕是遠遠的一聲狗叫,也會覺得親切異常的。現(xiàn)在一下落在密密麻麻的人堆里,他有一種仿佛跌進了鹽湖似的沉不下去,又浮不上來的憋悶。

一直到何大姐給他打開門,他才如釋重負地透了口氣,這位性格潑辣的老大姐的頭發(fā)都白花花的了。

她問:“你沒接到老畢電報,叫你買飛機票快些來?”

“買了,后來又退了。一位叫旺堆的藏族老大爺說,牦牛沒有馬快,一步一步也能走到拉薩。可小伙子,好多騎手都是從馬背上滾下來的。我想想倒是有些哲理——”說著說著伊汝自己也樂了。

“出息,我記得你當年最不怕死,哪兒槍響往哪鉆。”

“我已經欠了二十多年的帳,剩下的日子就得一個錢當兩個花。怕死和珍惜生命的價值,是不同的事。部長呢?”

“他等你幾天,看你不來,一個人走了。”

“去哪?”他發(fā)覺畢竟同志還是那副不肯安靜的脾氣。

“誰曉得,老啦老啦,弼馬溫的勁頭倒上來了。”

伊汝理解這位老領導:“人民的聲音在吸引著他。”

“誰知道,許是找尋什么東西吧?也不知丟了什么?老頭子現(xiàn)在恨不能一腔子血都倒出來。看,忙得連胃病藥都忘帶,一去沒個影子。”隨后她問:“去報社了嗎?”

伊汝嗯了一聲,望著這間除了書、除了幾張字畫外的空空如也的屋子,還和多少年前一樣,這是畢部長的老作風。

“看到她了嗎?”何茹關切地注視著這個不亞于一個家庭成員的伊汝,這種友誼來自戰(zhàn)火紛飛的年代,所以她以老大姐的口吻說:“凌淞和你一樣,也走了一段彎路。生活,有時就像環(huán)行路似的,繞了一個圈子,又碰上了頭。怎么樣,你?”

“我撳撳喇叭,這是司機的禮貌,然后錯車開過去。”

“混賬——”何茹半點也不客氣地訓著,盡管剛見面不超過五分鐘。

伊汝笑了,大概每個人對他人的關注方式,是全不會相同的。他想,要是那位弼馬溫部長迎接他時,準是一身烽火,滿臉硝煙地招呼:“回來了嗎?好,給你這支槍,再給你兩個手榴彈,上!”倘若郭大娘接待他,一定是親切地捉住他的手:“受傷了嗎?孩子,疼不疼?別怕,大娘這就給你換藥,放心吧,回到你的家來了。”可是何茹,使他想起那位旺堆的妻子,一位經常給他背牛糞來的,世界上再沒有比她更心好的藏族老阿媽了。她問:“伊汝,你打算終身做一個喇嘛嗎?”看來,何茹首先關心的,是不讓他當喇嘛。

她就是那樣一個人,像所有妻子似的,總要對丈夫施加一定影響,所以使得畢部長通常一個跟頭,頂多翻十萬七千里。唉,月亮還有被云彩遮住的時候,對了,何況還有月食呢?他不禁想起郭大娘講的天狗吃月亮的故事,也許在那個時候,萌出了回羊角垴的主意吧?

但是,微笑著的凌淞輕盈地走來了,穿著白色的緊身羊絨衫,越發(fā)顯出她那窈窕的體態(tài)優(yōu)美動人,高領裹住她那纖細的脖子,脖子上是一張沾著朝露的花朵般的臉龐,這張臉朝他逼近著,躲也躲不開,冰涼地貼過來了。他連忙晃了晃頭,驚醒了,原來不知什么時候在哼唧的車聲里打瞌睡,把臉貼在車窗玻璃上了。

一個可笑的夢,然而也不完全是夢,夢在一定程度上是現(xiàn)實的反映。他問自己:難道不是這樣嗎?

老爺車大約早就在這個前不把村、后不把店的路上拋錨了,有的乘客都爬到路旁梯田的高坎上吧嗒著煙鍋,瞧著遠天,似乎在說:“姑娘,你慢慢鼓搗著吧,我們不性急的。一頭騾子有時還尥蹶子呢,何況車!”也有的乘客圍著那位女司機看熱鬧。她正蹲在車頭上,打開蓋板在尋找故障發(fā)生在什么地方。那應該說是秀麗的臉上,又是油污,又是汗水。她又抬起臉朝車內喊著:“媽,你再踩一下!”

伊汝發(fā)現(xiàn),原來在車廂里,除了他,就只有一位坐在駕駛座上的婦女,短發(fā)、寬肩膀,和她女兒一樣。可能一腳踩錯在剎車上了,那司機像豹子似地蹦起,吼著她媽:“轟油門——”但是老道奇像一頭疲懶的牲口,哼了兩聲,又沒有動靜了,急得那年輕姑娘恨不能鉆進車頭里去。伊汝有點同情她,這臺應該報廢的車,像病入膏肓的患者,再高明的醫(yī)生也束手無策。教過他修車的師傅曾經教導過他:有本事別往老爺車上使。那意思是說弄不好會丟臉的。伊汝趕路要緊,也就無所謂面子,決定下車去幫幫忙;再說,在柴達木二十年圍著轱轆轉,有天天躺在地溝里臉朝上修車的經驗,也未必會丟丑的。他剛下車,那一串送煤進城,然后拉化肥回來的大車隊,正從他們面前經過,車把式還記得他這個打聽路的外鄉(xiāng)人,笑著:“老哥,俺們沒說錯吧,不會誤了你晌午飯的,哈哈……”一掛響亮的鞭梢,揚起一路塵土,蹄聲嘚嘚地走了。

難道不是這樣么?太陽都當頂了。

“心心,你還有個完沒有完?”那位婦女沉不住氣了。

女司機抬起頭:“媽,人家不急,就你急!”

那個婦女從司機座側門爬下去:“他們不急,他們等著,我還要翻山趕路呢!”看來,她是說什么也不耐煩等車修好了。伊汝一驚,這聲音怎么聽來這樣耳熟呢?

“媽——”女兒責備地叫了一聲存心拆臺的媽媽。

“心心,你慢慢修吧!我走了!”她急匆匆地說著走開。

伊汝多么希望她把臉調過來,然而她仿佛故意把背沖著他,而且半刻也不肯多停留地離開了。等到他走到車頭前面,那個婦女已經邁著碎碎的步子,走出好遠,留給他一個似曾相識的背影。

這時候,可憐的老道奇像胸部有積水的病人,哮喘著響動起來。心心勝利地挺直腰板,舉起梅花扳手向她走遠了的母親示威地揮舞,然后賠不是地招呼鄉(xiāng)親們上車。山民們的耐性和容忍也著實讓伊汝驚奇,誰都不曾埋怨,反倒安慰著:“俺們不像你媽那樣沉不住氣,這回該保險了吧?”但伊汝明白,行家似的提醒道:“走不多遠的,還得熄火!”

心心瞪圓了眼睛:“咦,你這個人,吉利話都不會說,不上車我可開走啦!”她跳上駕駛座,向他齜齜鼻子。

他笑笑:“請吧!”揚起手。

果然,沒走幾步,老道奇又耷拉腦袋了。心心跳下車,笑著跑過來:“你這個人哪,真藏奸,存心看我的笑話,你大概是汽車公司派來監(jiān)視我們這個農工商的吧?”

哦?又是這個來自亞德里亞海濱的新名詞,伊汝樂了。后來他才知道確實是拖拉機站經營的短途運輸,為的是把鄉(xiāng)親們從肩挑背馱的沉重負擔下解放出來。抗日戰(zhàn)爭時期,伊汝背過公糧,知道那步步登高的山路是個什么滋味!真是一顆汗珠摔八瓣,每一步都得付出巨大的毅力啊!這個女孩子的赤誠坦率的態(tài)度,以及對待他那親切的笑聲里,存在著一股不可抗拒的魅力,于是只好被她拉著拽著,來到車頭跟前。不過,他到底是個二十年工齡的修理工了,有點老師傅派頭了,坐在前車杠上,并不著急馬上動手。而是掏出了那兩塊烤白薯,一塊留給自己,一塊遞給了心心:“來,先吃一點,干起來有勁!”

她一點也不客氣,接到手里就啃了一大口,還沒咽下就嚷嚷道:“糖瓤賽蜜,俺們羊角垴的——”

通常她說“我”“我們”,這回冒出個“俺們”,伊汝驚訝地望著她:“你是那個小山村的人?”

她吃得太猛,噎住了,說不出話,只好點了點頭。

“那么你媽也是羊角垴的了?”

她哈哈大笑,覺得實在是個相當可樂的問題。然后,她告訴這位外鄉(xiāng)人:“就連這糖瓤賽蜜,也是我媽培育出來的新品種。你知道,在羊角垴管這種蜜甜蜜甜的白薯叫什么?‘妞妞,我媽的名字!”

天哪!伊汝怔住了,他連忙朝那個走遠了的妞妞望去,她已經走到半山腰了,只能看到一個小小的人影,可是看得出來,她還在一步一步地吃力艱難地攀登著。伊汝猛地轉回頭來,呆呆地凝望著心心,不由地想:“她都有這樣大的女兒了,怪不得她總背沖著我,怪不得她急急忙忙離開我……”

他咬了一口白薯,確實是非常非常的甜,然而,再甜的滋味,也壓不住他后悔的心情。不該來的,是的,何苦再去擾亂她的平靜呢?

(摘自中原農民出版社《中國鄉(xiāng)土小說名作大系》一書)