“白色垃圾”變燃料同時產出工業原料氣體和人造煤

塑料降解不需要再等500年!輻照8秒,微波330瓦,就能實現塑料變燃料!

近期,麻省理工學院(MIT)李巨教授課題組聯合東華大學朱美芳院士、中國石化集團公司喬金樑教授、蔣海斌教授等,共同研發了用微波等離子體高溫快速炭化塑料的新技術。

相關論文

2021年4月6日,相關研究以“Self-Perpetuating Carbon Foam Microwave Plasma Conversion of Hydrocarbon Wastes into Useful Fuels and Chemicals”為題發表在Environmental Science &Technology。該論文通訊作者為李巨、朱美芳、喬金樑,第一作者是MIT博士后徐桂銀。

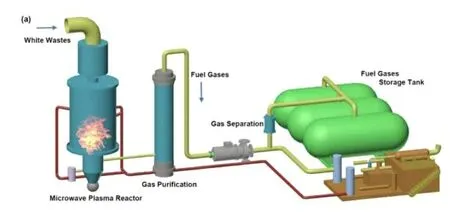

用碳泡沫微波等離子體處理白色污染的工業過程

該團隊研發了一種碳泡沫微波等離子體技術,該技術利用等離子體放電,在微波330瓦條件下,可使白色污染(電池廢隔膜、未分類的塑料、廢舊紡織纖維、廢棄口罩等)輻射8秒鐘后,轉化為高價值氣體原燃料和少量無機礦物和固體碳。

李巨表示,該技術的總體想法是通過流動式的微波,利用電價格較低的優勢進行白色污染的處理。

“在將塑料轉化為燃料后,含氫較多的氣體就出來了,我們發現剩下的碳是納米結構,可以像自繁殖一樣繼續放電,且效率比以前高。而塑料里的一些無機物的顆粒,比如氧化硅、氧化鋁,最后可以同碳一起,像煤那樣埋在礦坑里。”

白色污染的主要裂解氣體成分

用等離子體產生的高溫處理廢塑料

用等離子體產生的高溫處理廢塑料

徐桂銀表示,“我原來研究的領域是能源,在做實驗的時候與李巨教授商量,可以嘗試一下隔膜。因為隔膜里面有很多有毒的物質,比如說有機電解液、氟化鋰等。用常規的化學循環,會對設備損壞污染、對人員有一定危害,所以考慮了這個方法。”

喬金樑認為,這項研究最核心的技術是李巨教授提出用等離子體處理廢塑料。“這是將技術上升到理論的新高度,而在此之前我們沒考慮過加熱是什么原理。當了解到由等離子體產生的高溫來廢塑料降解后,也就知道如何能更容易產生等離子體。”

這項研究過程中面臨兩個挑戰性的問題:裝置的安全性和碳材料的選擇。“我們把裝置設計在微波爐里,其實它是局部放熱的,那么只要將碳存在的地方,做好安全防護問題就可以。”徐桂銀說。

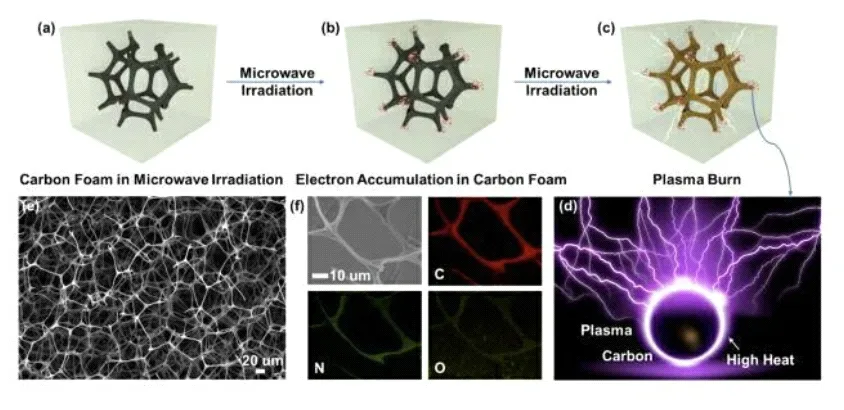

碳材料的選擇是研究團隊面臨的另一個挑戰,在碳材料的選擇上,研究團隊嘗試了碳泡沫、價格較高的碳納米管和價格較低的石墨等材料。

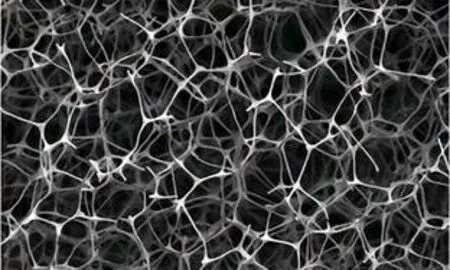

在實驗過程中,研究人員發現其他碳材料產生的熱沒有碳泡沫(碳氣凝膠)效果好。并且碳納米管或石墨等材料產生的等離子體是間斷性的,而碳泡沫可以持續放熱。

此外,產生等離子體過程中會有震動的現象,如果碳材料容易被震碎或者在高溫條件下機械性能不好,則會導致處理過程效果不佳而影響其使用壽命。

綜合來看,碳泡沫具有良好的表觀電導率,并且孔隙率較好,能充分吸收微波。在多種材料實驗和比較后,研究團隊選擇了碳泡沫作為誘導等離子體的材料。

微波等離子體反應器原位光譜測量系統的示意圖

等離子體微波法:一種能將白色污染"吃干榨凈"的方法

微波輻射過程中碳泡沫產生的等離子體點火和熱量的示意圖

由于塑料用量和隨新冠疫情爆發的醫療廢物激增,白色污染對人類的可持續發展和生態系統構成了嚴峻挑戰。

當前回收白色廢物的方法,有化學回收、物理回收和焚化,需要預分選和洗滌或釋放二氧化碳。喬金樑表示,近幾年,物理回收的局限性已經顯現,大概只能處理10%廢塑料,且需要預分選,成本高。

而化學循環則需要催化劑,因催化劑的壽命限制,使得化學循環的發展受限。“催化劑對于原料要求較高,在前期對于原料的預處理的條件要求會比較苛刻,并且在處理過程中對環境的條件要求也非常高。如果處理不好,催化劑就容易失活。所以,化學循環處理方法的成本較高。”蔣海斌說。

無法回收的廢塑料通常用掩埋和焚化的方法進行處理,不可降解的塑料在自然循環降解一般需要500年以上。這種方法無論對人類、動物還是海洋生物都會有長期的危害。

而等離子體微波法在塑料掩埋的處理上也能發揮積極作用。經過等離子體微波法處理塑料,轉化后的氣體產物有氫氣、一氧化碳、甲烷、乙烯、丁烯等,其中以氫氣及一氧化碳為主,占氣體總體積50%以上。

李巨表示,通常在焚燒過程中會產生大量二氧化碳,而該技術可以將塑料轉化成有用化工原料氣體,主要是氫氣和一氧化碳,另外處理剩余的固體可以填埋挖空的礦井做成人造煤,這也順應了目前提倡的碳減排、碳中和的方向,營造“無廢時代”。

“我們現在目前成功實驗了口罩及工業上的廢棄物,其實農場上也有很多廢棄物需要回收。比如含氮的雞毛、含氮的生物質等。將來,可以利用等離子體微波法把這些成分轉化為化工原料,從而實現廢固再利用。”喬金樑說。

與傳統的化學、物理處理方法對比,等離子體微波法的優勢如下:

第一,處理白色污染不需進行預分選或洗滌,有利于低成本大規模應用。

電池隔膜廢物在碳泡沫上(a)處理之前和之后(b,c)上的圖像

“分類會增加回收成本,大規模工業化的可能性就比較難。而等離子體微波法最大好處是不需要分類,無論什么成分的廢料經過該方法都會被氣化,這是該技術將來能夠工業化的最大的優勢。”喬金樑說。

第二,適用范圍廣,能用于所有的材料。喬金樑表示,不僅適用于塑料、橡膠、纖維等合成材料,對于所有的有機廢物(包括氣體、液體)都是適用的。

徐桂銀表示,這次新冠疫情爆發,面臨很多廢舊口罩處理的問題。“新冠病毒附著在口罩上,如果人們直接接觸這些廢棄口罩,就會有被感染的可能,用一些常規的技術處理也可能會有污染,而等離子體高溫處理不僅解決了污染的問題,同時還能將細菌轉換成燃料。”

第三,具有連續性,且利用率高達85%。這項技術最大的好處是可以隨時停、隨時開。“它解決了太陽能、潮汐能、風能等因間歇性而難以入網利用的問題,實現把綠色的能源真正有效地利用起來,是最節能、可持續的方法。所以,它可以成為一種新的儲能方法。”喬金樑說。

第四,可分離有機物和無機物。李巨認為,該方法是將塑料轉化成小分子氣體,裂解的碳沉積在原來的泡沫上。這樣,分離了有用成分和污染物,將污染物固化。

喬金樑表示,目前很難解決一些材料的回收,例如風能發電、碳纖維的復合材料、線路板等,而等離子體微波法可以真正地形成綠色循環。

未來應用:距離實現工業化還有多遠?

喬金樑表示,這項技術最終的想法就是要做“全循環”,將礦物質轉化成人們要用的東西,實現大量回收。而不能回收的部分,可以通過微波法把它回收變成有用的氣體和沒有危害、甚至有用的成分。

比如碳材料可以轉化為炭黑,用于橡膠制品或者塑料制品,實在沒用的再做掩埋處理。所以,這是一種將白色污染全部“吃干榨凈”的方法。

等離子體微波技術是多學科交叉、多單位合作下共同推動完成。

李巨教授、喬金樑教授

李巨是材料科學家、MIT終身教授。曾獲2005年美國”青年科學家工程師總統獎”,2006年材料學會杰出青年科學家大獎,2007年度《技術評論》雜志“世界青年創新(TR35)獎”,2009年美國金屬、礦物、材料科學學會 ( TMS ) “Robert Lansing Hardy”獎。入選湯森路透/科睿唯安全球高被引科學家及Webometrics h>100名單。2014年被選為美國物理學會(APS)會士,2017年入選材料研究學會(MRS)會士,2020年入選美國科學促進會(AAAS)會士。

朱美芳是中國科學院院士、發展中國家科學院院士。現任東華大學材料科學與工程學院院長、纖維材料改性國家重點實驗室主任。

徐桂銀在MIT從事博士后研究工作,研究方向為功能纖維與隔膜材料在能源儲存與環境修復中應用。

喬金樑表示,該技術對環境的資源回收利用提供了新的思考。例如,液體和氣體的廢棄物都可以通過等離子體微波法進行轉換。

朱美芳認為,等離子體微波法是“變廢為寶、低碳環保”的新技術。無論從理論深度還是技術先進性,都是非常有工業化應用前景的新方法。

“我認為,對塑料制品(包括化學纖維制品)的大規模的低碳回收利用是非常重要的方向,應該去尋找更合適、更科學的合作來更好地發展。技術如果走向工業化可能將面臨很多新的挑戰,但是未來可期。希望在市場驅動和社會需求下,加強各方面合作,真正地把先進的科學技術造福人類。”朱美芳說。

朱美芳院士(左)與徐桂銀博士(右)

期望做“取之不盡用之不竭”的全循環

李巨教授/朱美芳院士/喬金樑教授聯手:微波

在處理秸稈過程中,如果焚燒它會造成很大的環境污染,如果埋它的話,地質也要受到破壞。喬金樑認為,下一步應該擴展對秸稈的處理技術。

“現有技術處理三大合成材料的難度還是比較大,如果未來能用等離子體微波法處理秸稈,那么太陽能產生秸稈,秸稈又可以轉化成我們需要的能源,這才是可持續發展模式,是‘取之不盡用之不竭’的全循環。”喬金樑說。

朱美芳認為,在特殊環境、極端環境下材料的研究是未來研究重點。“微波引起局部溫度的快速提高,在航空航天領域等都會有廣闊的應用前景。如果溫度達到3000K下長時間工作,實際上沒有任何材料能承受那么長的時間,但是在很短的時間達到某個極高的溫度再引起反應,正是這個技術的關鍵所在。”

李巨認為,等離子體微波法是很有必要深入研究的課題,因其懸浮的尖端放電,所以下一步應聚焦粉塵的問題,即如何減少或完全消除粉塵在氣體的漂浮。

“應思考如何能用最少的電能降解最多的有機物,在利用電能的有效性上,我認為還有很大的優化空間。如果這項技術真正走向大規模工業化,怎么能夠既有流動性,又能將氣體、固體有效地分離將會是研究的重點。”