丁云鵬羅漢畫對丁觀鵬的影響

□ 巨建偉

“四大本幻,作么傳神。云鵬觀鵬,前身后身”、“云海遨游睹圣僧,觀鵬妙筆貌云鵬。依然誰認前身是,可謂端知后者能”、“觀鵬此曰之云鵬,又復氏族同為丁。疑是三生薰白業,解與凈土傳真形”。乾隆多次于題畫詩中將丁云鵬與丁觀鵬并論,并高度肯定了后者對前者的師法與傳承,尤其是“前身后身”這一美學命題的提出,準確喻示了二者之間一脈相承的關系。

丁云鵬(1547-1628),字南羽,號圣華居士,安徽休寧人,嘉靖朝宮廷畫師。工詩文善書畫,書學鐘繇、二王,畫遠宗吳道子、李公麟,近法吳門畫派。晚年繪畫受吳彬影響,一取六朝“古風”,形成“清奇”的人物畫風格,是晚明“奇崛”風格的代表性畫家之一;丁觀鵬(約1706-1771),順天(北京)人,供職于雍正、乾隆兩朝內廷。其人物畫宗法唐宋,受明末丁云鵬和曾鯨影響最大,后經郎世寧“西法”教授,畫風逐漸成熟,是清代兼重“古法”與“西法”的集大成者。

羅漢畫是二者共同擅長的繪畫題材。該題材歷史悠久,“佛畫之祖”曹不興、尉遲乙僧、韓幹、吳道子、盧楞伽、貫休、李公麟、梁楷、趙孟頫、顏輝、戴進、吳彬,包括丁云鵬和丁觀鵬都是歷代羅漢畫的高手。丁云鵬所處之明晚期,世俗審美盛行,吳偉、郭詡、唐寅、仇英等人創作了大量“感性”的世俗性題材作品。在這種背景下,丁云鵬的羅漢畫可以視作修行的“凈土”和對過度世俗的反思。當然,更主要的是其內心對信仰及超越境界的追求,其畫余深研佛學,并自號“圣華居士”,亦常以“佛弟子”落款。據載其多造訪古剎名山,并與高僧紫柏、憨山等人交好,可見其高古天真的神韻恰是修行之果,非描摹形狀所能具備。從史料上看,奉乾隆皇帝御旨,丁觀鵬創作了大量的羅漢畫。丁觀鵬作畫有很強的敬畏意識,其筆下羅漢或端正威嚴,或慈善平和,色墨之間溢露出真摯自然的情感。共同的題材打破了時空之隔,成為二者共同的精神載體。

二者大致相近的法源,徐沁在《明畫錄》中載有“(丁云鵬)善畫佛像,得吳道玄法”。從畫面上看,丁云鵬的用筆用線中又頗具宋人李公麟的“鐵線描”特征。巧合的是,在《清檔》(總匯33)中有如下記載:“乾隆三十五年正月(如意館)初九日接得郎中李文照押帖一件,內開:三十四年十二月二十三日,太監胡世杰交騷青地寶積賓伽羅佛像一軸,傳旨:著丁觀鵬仿畫一軸,再放寬二寸,欽此。”另外,臺北故宮博物院所藏的丁觀鵬《唐明皇擊鞠圖》款識中有“乾隆十一年花朝月臣丁觀鵬奉勅,恭臨李公麟擊毬圖”。再有,“二十八日,副催總佛保持來司庫(郎正培瑞保)押帖一件,內開為十三年十一月初六日太監朱與祁來說太監胡世杰交李公麟便橋會明手卷一件,傳旨著丁觀鵬仿李公麟意思畫解馬手卷稿呈覽,欽此。”由此可見,丁云鵬與丁觀鵬皆曾取法于吳道子和李公麟,這說明二者的審美取向是相對一致的。

另外,二者共同的宮廷畫師身份在某些程度上體現著各自的“正統”屬性,屬性內的師法和關聯更符合等級邏輯,也就更為合理。縱觀畫史,傳承與發展如干部分枝,丁云鵬先于丁觀鵬,后者必然受到前者的影響。前文所述二者具有共同的法源,后者對吳道子和李公麟的學習主要分兩種形式,其一是對吳、李的直接學習,其二則是參照前者對吳、李的學習方法和成果去學習。丁云鵬以佛門的清凈心態、吳門的隱逸精神和六朝的“高古”風韻,對吳、李的繪畫進行解構和提煉,形成了“高古”“奇崛”的羅漢畫風格。丁觀鵬兼師其方法和成果,漸有所成。

從題材及內涵上看,丁云鵬對丁觀鵬具有重要的引導意義,較前人來講,二丁的時代相距更近,文化和藝術的延續作用還相對明顯,丁云鵬羅漢畫題材的創作方法、經驗和理念間接的影響著丁觀鵬,并對他的繪畫產生積極的作用。羅漢畫并非現實性題材,這給藝術家提供了更為充分的表現空間,藝術家可以通過對羅漢的解讀而塑造出自己的羅漢形象,并賦予其不同的精神狀態和行為舉動,形成了富有自我風格的羅漢畫。

從畫法上看,丁云鵬的羅漢造像有別于同時期曾鯨的肖像寫真,這里的“南北之異”實為美學邏輯的差別。前者的形象是對羅漢外在和內在的概括性提煉,屬于“意象”,而后者則更加側重于對客觀的描摹,是對對象的準確把握和塑造,應該成為“本象”。在內廷,兩種畫法都被很好的延續和傳承。后來的郎世寧所攜的“海西法”則對“波臣派”的寫真術進行了理論和方法的雙重加持,使之更趨于客觀和準確。當時的畫家焦秉貞等采取接受和學習的態度而“深契圣衷”,鄒一桂則認為“但筆法全無,雖工亦匠,故不入畫品”。在此處境中,丁觀鵬首先選擇對“筆法”的傳承,即對以丁云鵬為代表的“意象”式表現的傳承,再兼用“本象”和“海西法”加以輔助。這種“兼取”的方法應用于繪畫之中,使得其中的羅漢形象概念更加客觀,也更富有情感。這就把“意象”過渡為“本象”,并將二者重疊合一,從而實現二者的相互轉化,達到“形神兼備”的目的。筆者正在臨摹的《丁觀鵬釋迦與十六羅漢像屏之第十三巴納塔嘎尊者》(故宮博物院藏)正是這類畫法的代表性作品。

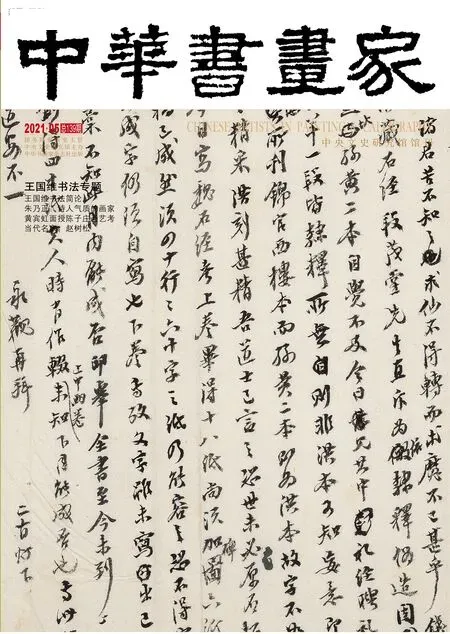

從審美觀點上看,丁云鵬更提倡“拙古”的審美境界,即避免“巧媚”“流俗”,這在其畫面的表現中是相對全面而徹底的。首先,“在用筆上雖然也婉轉自如,但卻不像吳彬那樣圓潤流熟,而是勁健挺括,時見方折之痕”。在方折之中透露出一種生拙的氣息。其次,其在人物的風格上吸收了“拙”“古”的造型趣味,這里的“拙”和“古”更接近于老子的“樸”,是“無名”“無欲”的,具有天然無飾的“敦厚”之美,如其《伏虎尊者圖》(安徽博物院藏)中羅漢的刻畫,這種“拙”“古”的外在形象與羅漢“清凈”的內心世界形成了和諧的統一。再次,“拙”的元素也被用于布景之中,無論是樹木坡石,還是家具器皿,都注重原始的線條勾勒,增強了物體的體量和厚度。畫中對樹葉和草木的刻畫往往采用雙勾的筆法,將原本輕巧的事物改造成“厚拙”的藝術效果。最后,款識書跡具有明顯的魏晉“古風”,結體寬博,氣息凝重。觀丁觀鵬羅漢畫,雖然在面部和衣飾細節刻畫上更為豐富,但在人物造型及神態的把握上尚有丁云鵬“拙”“古”的意韻,也正因如此,守住了嫻熟畫技和客觀寫真有可能發展成流俗的底線。

[清]丁觀鵬 釋迦與十六羅漢像屏之第十三巴納塔嘎尊者 紙本設色 故宮博物院藏

丁觀鵬對丁云鵬羅漢畫的師法和學習是智慧的體現,是二者智慧與題材智慧的統一體現。丁觀鵬深刻的理解了丁云鵬羅漢畫藝術的內在智慧,是“巧”處求“拙”,“媚”處求“丑”,攜“今”取“古”,執“古”御“今”,是集大成的智慧。“前身”對“后身”的影響及“后身”對“前身”的學習賦予了“前身后身”這一美學命題的深刻內涵。現今,羅漢畫題材仍受人所愛,我們在學習和創作過程中更應該秉承丁觀鵬的師法精神,將“前身后身”的美學內涵不斷豐富下去。