中國污染物性質鑒定技術體系現狀及展望*

張 成 原 野 張 琴 吳超越 趙澤華# 張后虎 (.生態環境部南京環境科學研究所,江蘇 南京 004;.河海大學法學院,江蘇 南京 00)

由于環境污染物的多樣性及其獨特的環境效應,各類有毒有害物質或污染物造成的環境污染事件屢見報端。但如何判斷涉案物是否構成法律意義上的“固體廢物”“危險廢物”“有毒物質”或“有害物質”等,往往需要借助環境領域專門的科學技術和知識進行鑒別和判斷,出具符合法律要求的“鑒定意見”。2018年,我國重金屬超標排放與非法排放、傾倒、處置危險廢物行為導致的“污染環境罪”比例合計達74.31%。同年度審結的954件污染環境刑事案件中,具有“鑒定意見”證據類型的案件數量占比為86.16%[1]。這也給我國的化學品、固體廢物及危險廢物管理,大氣、水、土壤等環境介質的環境監管與污染防治帶來不小挑戰。

污染物性質鑒定是隨著我國環境行政執法和環境資源訴訟發展而逐漸形成的一項鑒定活動,作為環境損害司法鑒定的主要內容之一,主要包括危險廢物鑒定、有毒物質鑒定以及污染物其他物理、化學等性質的鑒定[2]。可以說,污染物性質不僅決定著污染物的處置方式及處置費用,還關系到環境污染行為與損害之間的因果關系認定,決定了“污染環境罪”“非法處置進口的固體廢物罪”等相關罪名是否成立,直接影響到相關責任人的判罪量刑[3-4]。

近年來的相關研究多集中于污染環境罪[5]1,[6]、環境損害司法鑒定制度[7-9]、證據效力[10-14]、環境損害賠償制度[15-17]等管理層面或法律層面,技術層面的研究多集中于環境損害鑒定評估[18-20]、固體廢物鑒別[21]和危險廢物鑒別[22]及環境化學行為、生態毒理學、化學分析等自然科學基礎研究領域,對于污染物性質鑒定的制度框架、理論和實踐研究仍處于初級探索階段。我國目前對于污染環境案件中涉及的污染物性質鑒定技術仍缺乏系統性的規定,由此造成的多份鑒定意見不一致、鑒定難等問題嚴重影響到環境損害司法鑒定制度的應用和發展,成為制約公正審判的瓶頸。因此,構建清晰、科學、系統性的污染物性質鑒定程序及鑒定技術標準體系,對于我國現代環境污染防治管理與損害賠償體系建設十分必要,是“最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境”的直接體現。

1 污染物性質鑒定技術現狀及發展

1997年,我國《刑法》修改之際,將《水污染防治法》《大氣污染防治法》和《固體廢物污染環境防治法》等法律中涉及的環境刑事責任進行整合[5]2,新增設“破壞環境資源保護罪”,并對涉及環境污染犯罪客觀方面的行為對象進行了明確,但“放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質或者其他危險廢物”認定標準一直缺乏。

在20世紀80年代國際廢物大循環[23]的背景下,為防范進口固體廢物環境風險,我國于1990年3月簽署了《巴塞爾公約》,隨后發布的《危險廢物鑒別標準 腐蝕性鑒別》(GB 5085.1—1996)、《危險廢物鑒別標準 急性毒性初篩》(GB 5085.2—1996)、《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(GB 5085.3—1996)和《國家危險廢物名錄》等技術文件,初步形成了我國危險廢物鑒別制度的雛形。在當時重大環境污染事故不斷發生的背景下,2006年7月21日,最高人民法院發布《關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《環境污染犯罪司法解釋》),對環境污染犯罪涉及的法律適用問題進行了明確規定。原國家環境保護總局于2006年4月聯合海關總署、原國家質量監督檢驗檢疫總局等五部門發布了《固體廢物鑒別導則(試行)》,成為固體廢物屬性鑒別的判斷依據,在打擊進口固體廢物犯罪中發揮了重要作用。之后發布或修訂的《危險廢物鑒別技術規范》(HJ/T 298—2007)、《國家危險廢物名錄》及一系列危險廢物鑒別標準等,則借鑒美國和歐盟等發達地區危險廢物鑒別、國家危險廢物名錄制度和豁免管理的經驗,形成我國危險廢物鑒別技術體系[24],也成為我國近十年來涉危險廢物類物質鑒別的重要技術依據。

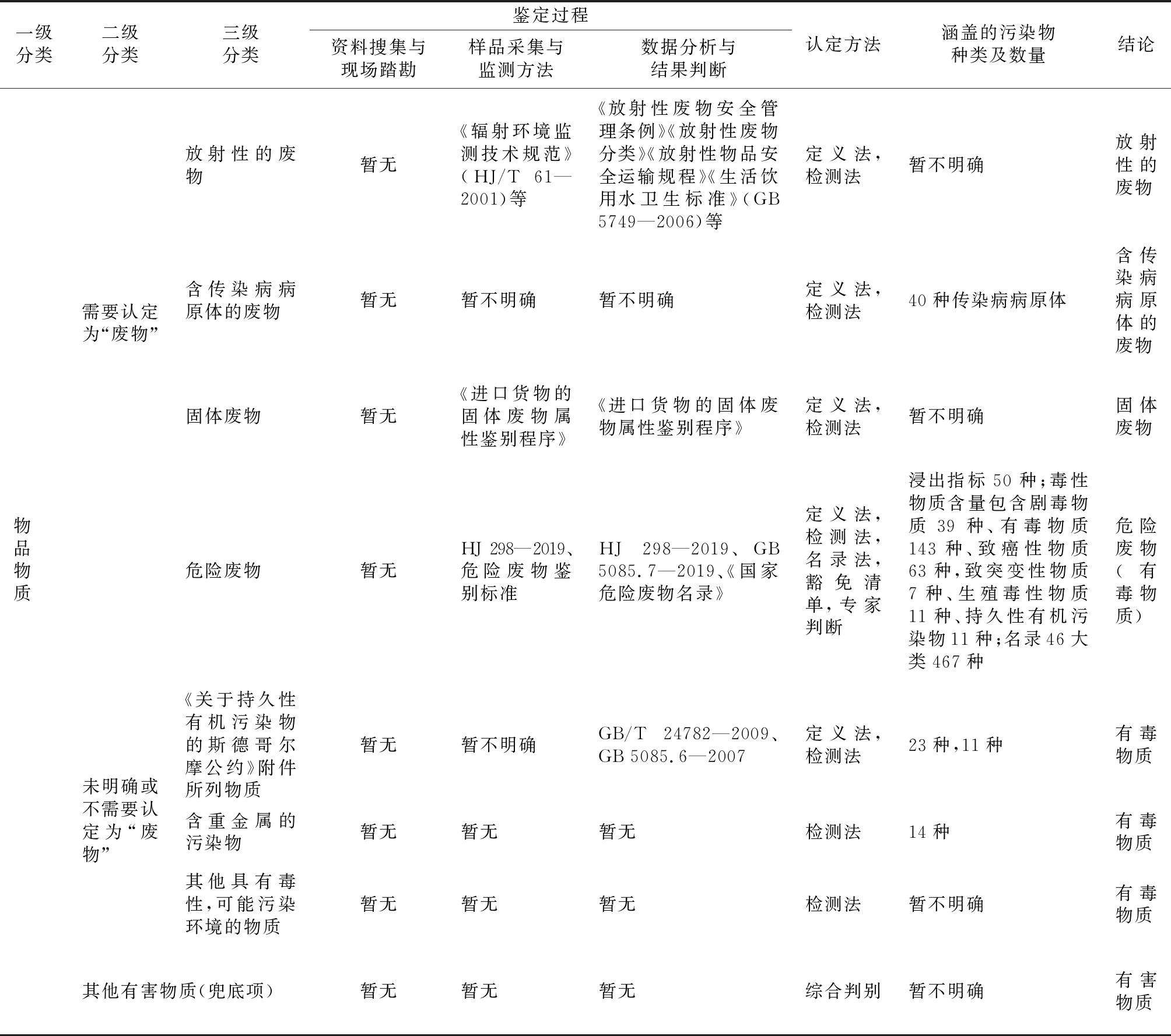

2011年5月1日起施行的《刑法修正案(八)》將1997年《刑法》第338條修改為“污染環境罪”,用“其他有害物質”代替“其他危險廢物”,形成該條的兜底條款,將原《刑法》的打擊范圍進一步擴大[25]。至此構成污染環境罪的要件之一須為“排放、傾倒或者處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質或者其他有害物質”,表1所示的法律法規、司法解釋及技術文件更是成為當前污染環境罪涉及的污染物性質鑒定乃至危險特性鑒定的重要技術支撐來源。

根據我國現行《刑法》338條、339條涉及的入罪標準,污染物性質鑒定對象主要有以下5類:放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質、有害物質、固體廢物。最高人民法院聯合最高人民檢察院分別于2013、2016年先后修訂《環境污染犯罪司法解釋》,對“有毒物質”進行了解釋說明和修改。2018年12月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、生態環境部在北京聯合召開座談會,以發布《關于辦理環境污染刑事案件有關問題座談會紀要》(以下簡稱《五部門會議紀要》)的形式對“有害物質”的認定問題進行了說明,給出了滿足入罪條件的5大基本物質類別,見表2。對于以上5大類鑒定對象而言,目前僅固體廢物及危險廢物形成了較為完整的鑒別技術體系,但該鑒別技術主要從生產活動產生的廢物鑒別發展而來,對于環境污染案件的辦理缺乏適用性,還遠遠不能滿足我國當前的環境資源審判證據要求,因此,如何準確認定放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質、有害物質這4類對象則成為當前及未來確認涉案污染物“身份”必須考慮的問題。

表2 污染物性質鑒定對象分類及相關法律政策依據

2 我國污染物性質鑒定面臨的主要問題

2.1 鑒定對象法律定義界定不清

我國當前雖然建立了較為完整的環境污染防治法律體系,以不同環境介質及污染載體分別設置單行法進行環境管理及法律責任劃分,但在具體內容設置上,仍與我國《刑法》約束的鑒定對象間缺少相互銜接,導致無論學術界還是管理部門,對各對象的認識都存在不同程度的爭議。從我國已出臺的相關法律法規來看,目前僅“放射性廢物”“固體廢物”“危險廢物”“土壤污染”“水污染物”“水污染”“有毒污染物”給出了明確法律定義,但各定義與《刑法》338條所列鑒定對象尚未形成統一或對應關系,由此在實踐中易引起鑒定難、入罪難或適用法律錯誤等問題。

此外,在有毒有害物質的識別與鑒定方面,僅《固體廢物污染環境防治法》中提出了鑒別的上位法要求,其他大氣、水、土壤、海洋、農藥與化學品等領域仍缺少相關規定,至于除固體廢物及危險廢物外的物質該如何進行“有毒物質”及“有害物質”認定,則往往無法可依。現行的《大氣污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》雖然分別針對大氣污染物、水污染物、土壤有毒有害物質設計了名錄式管理模式,如《有毒有害大氣污染物名錄(2018年)》《有毒有害水污染物名錄(第一批)》等,但該規定似將“有毒”與“有害”物質視作整體進行管理,如此一來,如何與《刑法》意義上的“有毒物質”或“有害物質”相呼應,在配套支撐文件方面也仍需不斷完善。至于化學物質,其概念則更加寬泛,具有商品屬性的化學品,在我國目前主要通過申報登記制度及中國嚴格限制的有毒化學品名錄、中國現有化學物質名錄、優先控制化學品名錄、危險化學品目錄等方式進行綜合管理,對于造成環境污染的此類物質屬性判定卻缺少法律法規支撐,體現出從環境管理到責任追究的頂層設計統籌不足[26],亟需基于物質生命周期及其毒害性機理(見圖1),以立法方式予以明確并進行整體考慮。

圖1 物質生命周期管理Fig.1 Schematic diagram of substance life cycle management

2.2 鑒定程序尚不明確

鑒定程序是對鑒定活動的委托、受理、實施、鑒定意見出具等各環節的流程性和規則性約束,其科學性、客觀性、合法性往往是影響證據證明能力的關鍵因素,直接決定了證據是否可被采信[27]。在當前實踐中,由于相關規定缺失或人員專業知識局限而導致的鑒定形式或程序不符要求的現象時有發生,如認定結論混淆、鑒定主體不適格、未按標準實施等,具體見表3。自2015年12月起,污染物性質鑒定與環境損害司法鑒定一起首次被納入司法鑒定管理,在鑒定程序上應嚴格遵循《司法鑒定程序通則》要求,但該通則主要以3大訴訟法為基礎,從傳統的法醫鑒定、物證鑒定和聲像資料鑒定等3大類鑒定發展而來,對環境污染案件涉及的污染物性質鑒定在委托受理、現場踏勘采樣、結論判定等程序上缺少針對性要求,也使得當前案件實際辦理過程中仍存在取證不規范、溯源調查不足、調查證據難固定等問題[36-37]。

表3 現有鑒定程序及存在問題

目前,《刑法》338條和339條規定的5類待鑒定對象主要涉及到“廢物”“物質”“污染物”等多種物質狀態屬性,在這種列舉模式下,這幾個概念之間并沒有完全的從屬關系,也并未或無法形成嚴密的邏輯關系。在當前的法律法規及標準規范體系下,僅危險廢物鑒定程序中明確了固體廢物屬性判定的前置要求,至于“放射性的廢物”“含傳染病病原體的廢物”是否需要首先進行“廢物”認定,仍有待進一步明確。此外,對于危險廢物鑒定中跳過完整鑒定程序,僅開展腐蝕性和浸出毒性檢測,針對未超限值情形,即引申判斷鑒別對象為一般固體廢物或不是危險廢物等情形,存在不少批評甚至不被法庭采信。因此,對于鑒定人員而言,明確鑒定方向和程序,對最終準確出具鑒定意見具有重要影響。

2.3 鑒定標準與方法缺失

鑒定技術標準與方法是消除分歧、衡量鑒定意見作為證據可靠性和可信性的重要依據[38]。《環境污染犯罪司法解釋》中不同入罪標準對行為對象的認定提出不同要求。從鑒定方法來看,現有規定主要采取名錄(列表定義法)、超標比對、危險特性鑒別標準(危險特性鑒別法)以及專家判定相結合的方法進行污染物性質判定,見表4。但基于污染物性質鑒定活動的完整性來看,仍缺少鑒定程序和方法綱領性指導文件,多種認定方法之間明顯缺乏有效的程序銜接,表現出科學依據不足、邏輯矛盾的現象。

表4 現有鑒定方法與標準

對于固體廢物及危險廢物等已有鑒定技術標準的對象而言,仍需結合環境污染案件辦理實踐完善標準適用。雖然2013、2016年修訂的《環境污染犯罪司法解釋》分別對“有毒物質”的范圍作出了專門規定并作出了進一步完善,將“危險廢物”納入“有毒物質”范疇,但根據危險廢物鑒別程序分析后“未超限值”的對象屬性如何,并未作出明確規定。另外,危險廢物鑒別中否定性結論的得出,是否需要經過危險廢物鑒別標準的完整性鑒別才可得出,仍待明確。

此外,針對“放射性的廢物”“含傳染病病原體的廢物”“《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》附件所列物質”“含重金屬的污染物”及“其他具有毒性,可能污染環境的物質”等對象,均缺乏相應分領域的鑒定技術標準,在實踐中也存在多方意見不統一、自由把握等情況,無疑會使最終的鑒定意見偏離司法鑒定的合法合規、科學合理等原則,影響審判公正性。

3 我國污染物性質鑒定標準體系構建思路

通過環境損害司法鑒定活動確定污染物性質,既要在技術層面借助現場快速檢測、實驗室儀器檢測和化學分析技術對污染物進行定性和定量分析,也要兼顧法律法規對污染物屬性的規定,進行綜合判定。其技術標準體系的建立應綜合考慮法律約束性、理論基礎統一性、鑒定程序科學性和鑒定方法標準化4方面。

3.1 完善法律支撐,明確銜接管理規定

在有毒有害物質及污染物管理方面,國際社會及各國政府為應對環境及健康問題,制定了一系列公約及優先性風險管理政策法規和有毒有害物質清單等,以限定其使用和生產[39-40],并通過環境質量標準和污染物排放(控制)標準等明確這些物質的限值要求。美國早在20世紀70年代就頒布了《清潔空氣法》和《清潔水法》,對常規污染物進行控制與管理,至于區別于常規污染物的有毒物質及其他“危險”污染物的管理,則在其特殊條款中進行說明。此外,美國另設《資源保護和恢復法》和《綜合環境反應、補償和責任法》著眼于設施產生的危險廢物的妥善處理和清理被危險物質污染的土地,并以《有毒物質控制法》作為兜底的法律管理所有不受其他聯邦法律規定的有毒物質的生產、銷售和使用[41-43]。

環境污染防控的本質與核心,就是控制產生源的有毒有害物質含量及其傳輸路徑和末端暴露情況。基于化學物質源頭管理或控制法律的缺失的考慮,建議立足我國國情,盡早將有毒有害物質控制法列入立法規劃,涵蓋除常規污染物、固體廢物與危險廢物外的現有化學物質及新化學物質的生產、儲存、使用、運輸、廢棄等全生命周期的各個環節,在物質識別與鑒定環節、環境污染事件應對與應急、法律責任等方面與我國當前環境單行法及《刑法》《民法典》形成有效銜接,以完善我國現有有毒有害物質與污染物管理體系,見圖2。

圖2 我國有毒有害物質與污染物管理體系Fig.2 Toxic and hazardous substances and pollutants management system in China

3.2 深化綜合管理,建立理論基礎統一

從國內外環境綜合管理的歷史進程來看,20世紀50年代提出的健康風險評定安全系數法[44],為有毒有害物質的風險管理奠定了重要基礎。從動物毒性模擬實驗到數字模型,人們對化學物質危害評價逐步由定性評定轉向定量評定。1983年,美國國家科學院和國家研究委員會提出了人類健康風險評估的4步法:危害識別、劑量—反應評估(毒性評估)、暴露評估和風險表征[45],隨后,美國國家研究委員會對人類健康風險評估規范進行了修改,并應用于生態風險評估[46]。當前該方法已廣泛應用于我國化學品管理[47]、危險廢物管理、有毒有害大氣或水污染管理[48-49]、土壤風險管理等方面的健康風險評定。前文所述的有毒有害大氣污染物、有毒有害水污染物、重點控制的土壤有毒有害物質及優先控制化學品等名錄,以及《國家危險廢物名錄》的動態更新[50],也都是根據風險評估的方法,確定該種物質是否納入名錄進行優先管控。

因此,建議在借鑒國外經驗完善有毒有害物質控制法的同時,還需加強環境污染各場景下的風險管理技術研究,統籌我國當前已有生態環境健康風險評估、化學物質環境與健康風險評估、土壤污染風險評估等技術,設立完善污染環境罪中相關的有毒物質清單或有害物質清單[51],進一步明確各鑒定對象的物質范圍,補充污染現場的危害表征及暴露評估獲取內容及數據庫建設要求,構建化學物質在不同環境介質及流通暴露情景下的風險評估標準方法體系。最后,根據定性或定量結果描述“化學品”“廢物”或“污染物”不良影響發生的可能性大小及其不確定性,以給出鑒定對象毒害性分級的評估結論,對有毒有害物質的屬性予以判斷。

3.3 明確鑒定程序,引導科學分析判斷

從鑒定程序上,根據現有法律法規要求,應首先基于溯源情況明確物質分類及確認方法。其次,根據司法取證要求,明確委托與受理、資料收集與分析、現場踏勘與人員訪談、樣品采集與檢測、質量控制與保證、數據分析和結果判斷、意見出具等各環節的工作原則和要求。

其中,第一階段以溯源調查為重點,通過資料收集、現場踏勘和人員訪談,對鑒定對象的污染特性進行識別與分析,確定來源或相關產生工藝。對于可通過名錄比對方式確認鑒定對象屬性的,可直接給出判定結論。對于鑒定對象無法判定時,進入以采樣分析為主的第二階段調查,確定特征污染因子,為鑒定對象的有毒有害特性或危險特性分析提供數據支撐。當檢測因子無法確認時,結合現場踏勘所見鑒定對象的外觀、氣味、顏色等物理特性以及現場環境特征等,采集鑒定對象或其次生污染物的典型性、代表性樣品,進行全成分元素分析,以確定鑒定對象物理、化學及生物結構特征或組成。最后,根據檢測分析結果,結合不同鑒定對象結論判定規則與溯源調查情況,得出鑒定結論。需要說明的是,針對判定規則缺乏的鑒定對象或不在標準內的特征因子,應根據檢測結果進行相應的環境污染或健康風險分析,以確定其毒害特性。對于物質流動形態會發生變化及具備擴散遷移特性的,例如固態物質,還可通過其滲濾液或浸出液等二次污染物進行綜合分析判斷。

3.4 加強標準建設,統一鑒定方法適用

《司法鑒定程序通則》第23條明確指出,“司法鑒定人進行鑒定應當依下列順序遵守和采用該專業領域的技術標準、技術規范和技術方法:(1)國家標準;(2)行業標準和技術規范;(3)該專業領域多數專家認可的技術方法”[52]。當前污染物性質鑒定標準體系建設應主要圍繞以下3方面內容開展研究:(1)研究建立污染物性質技術規范綱領性文件;(2)針對“放射性廢物”“含傳染病病原體的廢物”“除固體廢物及危險廢物外的有毒物質”及“有害物質”,建立細分領域鑒定技術標準;(3)針對固體廢物、危險廢物及化學品等領域已有鑒定技術標準,結合環境污染實踐完善方法適用,如完善樣品采集方式和份樣數的原則及規定,新增表征技術、風險評估、毒性分級和結論判定等內容。

根據現行《環境污染犯罪司法解釋》對重金屬污染物超標排放程度上的區分,其設計思路本質反映出以“毒性分級”區別對待的管理邏輯,對于《刑法》規制的危險廢物、有毒有害物質也可借鑒該思路進行分類分級系統性規定,可參考《化學品分類和危險性公示 通則》(GB 13690—2009)、《全球化學品統一分類和標簽制度》等的分類標準及試驗方法,結合已有毒性數據庫、國內外文獻資料或毒性試驗等,分析待鑒定物質對環境及人體健康的毒害效應,研究分類分級標準。最后針對不同來源的鑒定對象,分別形成標準比較、名錄比對、檢測鑒別、損害后果、風險評估等一種或多種方式結合的鑒定方法路徑,見圖3。

圖3 基于溯源分析的鑒定方法路徑Fig.3 Identification method path based on traceability analysis

4 結論與建議

綜合環境管理與環境司法審判的實踐需要,可以看出,確定污染物性質實質是對物質自然科學特點及其管理屬性與法律屬性進行綜合判別的證據形成活動,其核心在于分析物質的物理、化學、生物特性或毒理學機理,判斷它們是否滿足相應的管理要求或法律要求。目前,污染物性質鑒定程序、鑒定技術標準及方法的缺失與不足成為制約公正審判的重要限制因素。針對當前鑒定實踐,提出以下幾點建議:

(1) 完善頂層設計,推進有毒有害物質綜合管理的立法進程。基于物質生命周期,統一法律定義和管理方式,實現有毒有害物質及環境污染物“有法可依、有效銜接、高效管理”。

(2) 加強人員培訓,提高科學人員或相關鑒定人員的法律與技術綜合能力。建立對環境及相關法律問題的全面認識,掌握法律適用原則及證據基礎理論,加強環境科學、環境工程、分析化學、毒理學、生態學等相關領域專業人員定期技術交流,實現污染物性質鑒定“合法合規、科學合理、客觀公正”實施。

(3) 研究制定污染物性質鑒定程序和鑒定技術標準與方法。在當前法律法規體系下,確定各類鑒定對象法律規制范圍,區分適用技術方法,以物質組成及其危害特性為基礎進行毒性分類分級,并設計判定規則。通過“溯源檢測分析為主,損害后果或風險評估為輔”的方式,綜合法律與管理要求,進行全面、科學、合理地分析判定,以消除鑒定技術隨意分散、不統一的現象,形成完整有效的證據鏈,為未來構建系統的有毒有害物質法律法規體系提供基本技術保障。