Aslanger征提示急性下壁心肌梗死合并其他冠脈嚴重病變的價值

代少華

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是一種臨床特征表現為心律失常、胸骨持久性疼痛的心臟疾病,該病發病率較高,病情嚴重者可能出現心搏驟停,心臟停止發生猝死,極大威脅人類的生命健康[1]。由于急性心肌梗死屬于心內科的急診病癥,其發展機制較為嚴重,因為心臟是人能夠生存活動的動力,而心臟的跳動主要是依賴于心肌細胞的收縮和舒張活動,所以一旦心肌供血供氧出現了問題,就會導致心肌功能出現異常,不能進行有效的收縮和舒張,從而給機體各個器官帶來巨大的壓力。流行病調查顯示:我國每年新增的急性心肌梗死患者在50 萬人,致殘致死率升高。下壁心肌梗死是在心電圖Ⅱ、Ⅲ、avF 導聯上可以看到ST 段抬高或者是壓低的動態演變[2]。下壁心肌梗死表現為心臟膈面的心肌壞死,因此稱為下壁心肌梗死。冠脈病變支數是評估急性心肌梗死發生的獨立危險因素。生理學研究發現,人類各主要器官的養分主要來自血液,血液進入各器官過程中膽固醇沉淀導致冠脈病變狹窄,形成動脈粥樣硬化,導致急性心肌梗死產生。因此,早期預測冠脈病變對于急性心肌梗死疾病的臨床診斷及干預具有重要作用。目前,心電圖仍是檢測冠心病患者的主要方法。但是心電圖存在多樣性,心電圖Aslanger 征是心電圖檢測方法之一,心電圖顯示該類患者發生ST 段改變,STV4~V6聯合ST 段向終末部分正向T 波變化,而STV1段高于STV2[3]。目前,關于心電圖Aslanger 征對急性下壁心肌梗死評估冠脈嚴重病變的研究文獻較少,本文以此進行如下研究。

1 資料與方法

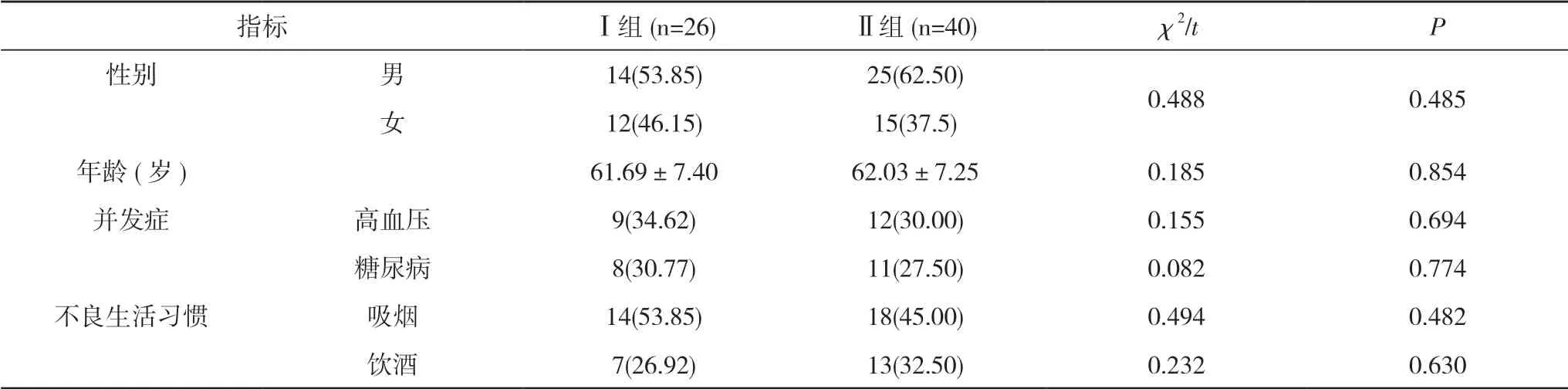

1.1 一般資料 選取本院2019 年8 月~2020 年8 月 收治的66 例急性下壁心肌梗死患者,納入標準:①臨床均表現為胸前區疼痛≥30 min;②符合中華醫學會關于急性心肌梗死診斷標準[4];③發作時間<24 h。排除標準:①消化、代謝嚴重疾病;②合并嚴重冠心病、心力衰竭等;③意識不清及語言障礙者。患者及家屬均了解并同意本文研究內容,不違背本院倫理規定,并且所有患者及其家屬均簽訂了知情同意書。按照是否出現Aslanger 征分為Ⅰ組(有Aslanger 征,26 例)和 Ⅱ組(無Aslanger 征,40 例)。兩組患者的性別、年齡、并發癥及不良生活習慣等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者的一般資料比較[n(%),]

表1 兩組患者的一般資料比較[n(%),]

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法 兩組均進行心電圖檢測及冠脈造影,具體如下。

1.2.1 心電圖檢測 患者平臥于檢測臺上,放松身體,采用DCG 心電圖進行檢測(美國,DMA 公司,型號:HOLTER7.0),對心電圖進行導聯,并對患者進行檢測指導和說明,讓患者了解在檢測期間需要注意的內容,檢測完成之后將設備中的讀卡器取出,將其連接在計算機中,通過計算機對于動態心電圖所記錄的數據和波形圖進行分析,從而能夠準確看到患者的心電圖變化情況,并且需要由經驗豐富的醫師對患者的心電圖數據進行分析,對心電信號進行記錄,從而做出相應的診斷結果和打印出心電圖報告。

1.2.2 冠脈造影 采用Jud-kins 法穿刺右股動脈,將6F 造影導管送至右側冠脈口,常規3 個體位完成冠脈造影,由經驗豐富的醫師對血管狹窄及病變進行判斷。按照狹窄程度分為無:<50%;輕度:50%~75%;中度:76%~90%;重度:91%~99%;完全閉塞:100%。冠脈病變:狹窄程度>70%。

1.3 觀察指標 比較兩組患者的心電圖結果,冠脈造影結果,冠脈狹窄程度,冠脈病變支數。

1.4 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗,等級計數資料采用秩和檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

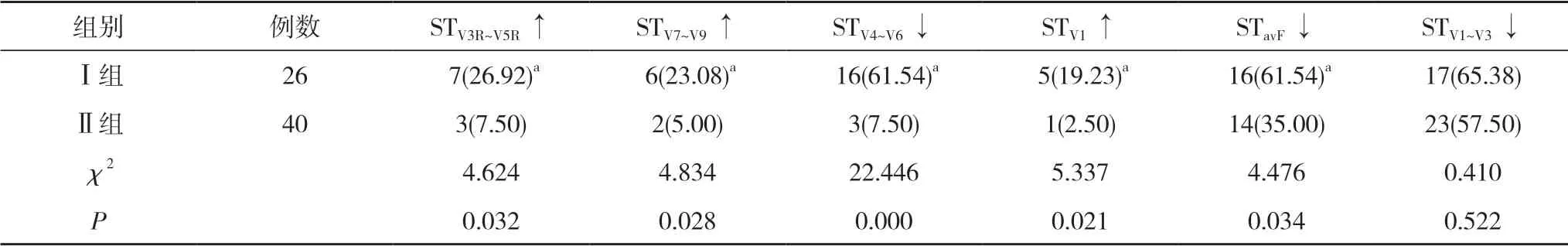

2.1 兩組患者的心電圖結果比較 Ⅰ組患者的STV3R~V5R↑、STV7~V9↑、STV4~V6↓、STV1↑、STavF↓占比均高于Ⅱ組,差異具有統計學意義(P<0.05);兩組患者的STV1~V3↓占比比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者的心電圖結果比較[n(%)]

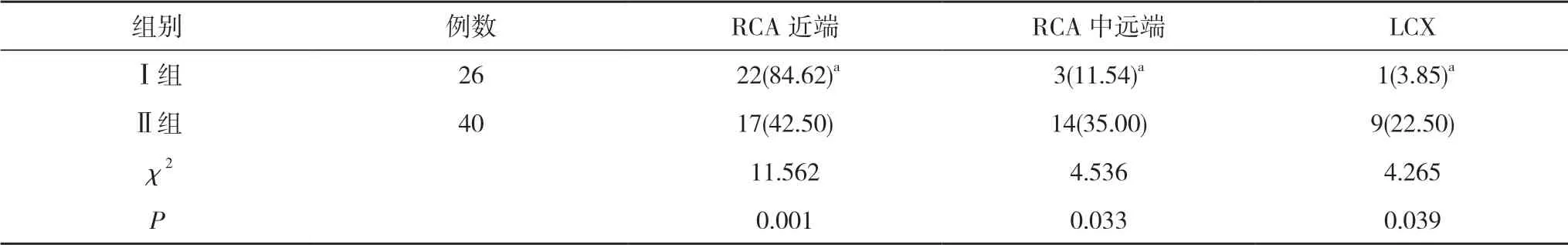

2.2 兩組患者的冠脈造影結果比較 Ⅰ組患者梗死部位在RCA 近端占比高于Ⅱ組,RCA 中遠端占比、LCX占比低于Ⅱ組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者的冠脈造影結果比較[n(%)]

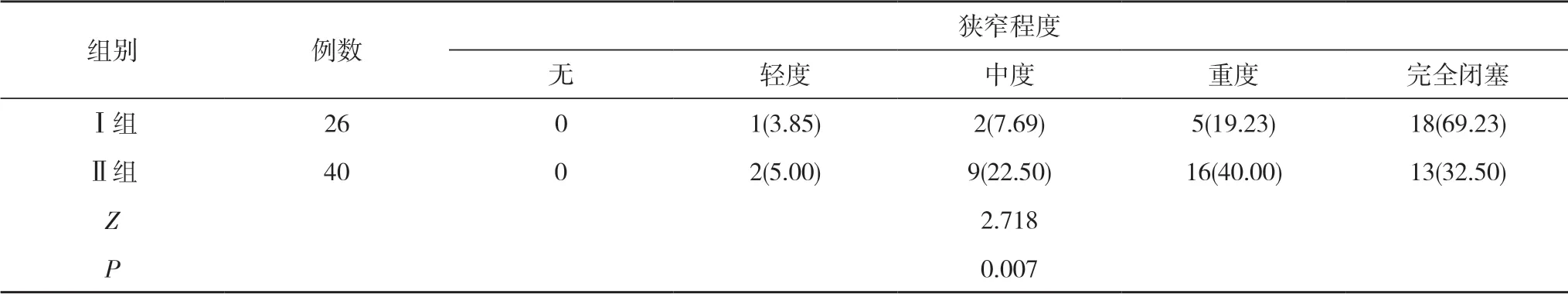

2.3 兩組患者的冠脈狹窄程度比較 Ⅰ組患者的冠脈狹窄程度重于Ⅱ組,差異具有統計學意義(Z=2.718,P=0.007<0.05)。見表4。

表4 兩組患者的冠脈狹窄程度比較[n(%)]

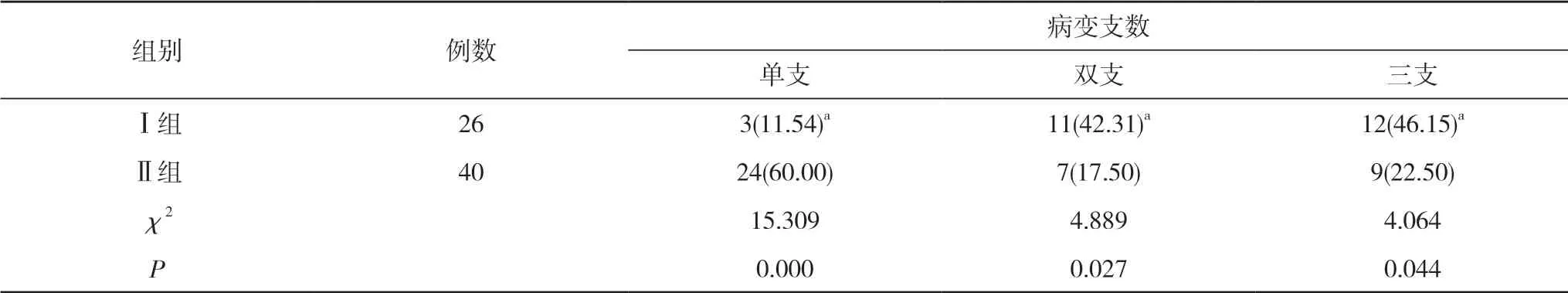

2.4 兩組患者的冠脈病變支數比較 Ⅰ組患者單支病變占比低于Ⅱ組,雙支病變占比、三支病變占比高于Ⅱ組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者的冠脈病變支數比較[n(%)]

3 討論

急性心肌梗死疾病發生率較高,大數據顯示,全球急性心肌梗死患者新增率增加的同時死亡率也在年年攀高。目前,急性心肌梗死患者易產生冠脈狹窄病變,主要是心臟血管出現狹窄,主要表現為動脈在擴張時出現的回縮現象,導致血管損傷及內膜增生,易發生血管出血等事件[4]。該病主要常見于中老年人,并且發病趨勢具有向低年齡段上升的趨勢,急性心肌梗死一旦發病,則會導致持續>30 min 的心前區發生疼痛、胸悶的癥狀,并且病情擴展速度快,如果不及時進行診斷和治療,將會導致一系列的并發癥出現,使得患者發生心悸、抽搐甚至死亡[5-7]。心電圖是檢測急性心肌梗死疾病的主要方法,但是對于心電圖顯示存在Aslanger征的急性心肌梗死患者與冠脈血管病變的關系的文獻較少,因此,本文分析存在Aslanger 征患者采用心電圖和冠脈造影觀察的結果。

急性心肌梗死患者臨床診斷多采用無傷害性的 12 導聯常規心電圖,具有操作簡單、方便且經濟壓力較小,對急性心肌梗死患者的診斷也獲取了較好的成果[8-10]。文獻證實,急性心肌梗死患者心肌缺血缺氧導致的心痛會伴隨著ST 改變,主要表現為STV1~V3↓改變,而存在Aslanger 征的患者存在緊鄰ST 段改變[5]。這種新的心電圖模式Aslanger 征,主要是對急性下壁心肌梗死的患者中提示有除了心肌梗死相關的動脈之外,還具有其他冠脈的嚴重病變。并且Aslanger 征患者一般常伴有多血管病變,具有較高的死亡率,還與急性動脈粥樣硬化血栓形成事件具有一定的聯系,急性下壁心肌梗死即使心電圖沒有對相鄰導聯的ST 段顯示抬高情況,但Aslanger 征患者在短期以及長期內具有較高的死亡風險,所以提高對該種心電圖模式的認知程度具有十分重要的作用[11-13]。本文存在Aslanger 征的Ⅰ組急性下壁心肌梗死患者心電圖顯示在多個連續ST 段均出現改變并與Ⅱ組存在差距。與無Aslanger 征的急性下壁心肌梗死患者相比,存在Aslanger 征的急性下壁心肌梗死患者機體血清肌鈣蛋白表達上調,經冠脈造影結果發現合并Aslanger 征的急性下壁心肌梗死患者產生血管病變的幾率更高,患者預后更差[14,15]。本文Ⅰ組患者心肌梗死部位多發生在RCA 近端,提示Aslanger 征的患者可能出現范圍更大的心機缺血,造成血管狹窄及心肌損傷。而Ⅱ組患者心肌梗死部位以RCA 遠端及LCX 為主,冠脈血管病變多由RCA 近端產生,因此,存在Aslanger征患者易產生冠脈血管病變。這與Rahman 等[6]的研究結果相似。

急性下壁心肌梗死患者發生ST 段改變多由冠脈血管病變引誘痙攣導致。采用冠脈造影發現存在Aslanger征的急性下壁心肌梗死患者冠脈血管出現不同程度的狹窄或完全閉塞,導致患者存在雙支或多支冠脈血管病變[16,17]。研究證實,合并心電圖模式Aslanger 征的急性心肌梗死患者除了在RCA 近端、遠端及LCX 出現梗死外,在其他冠脈血管也易產生病變[18]。存在Aslanger 征的急性下壁心肌梗死患者預后較差,患者出現雙支及多支血管病變的發生率高于無Aslanger 征的患者,且該類患者極易產生血栓事件,影響生存質 量[19,20]。本文研究Ⅰ組發生血管狹窄及出現多支冠脈血管病變的幾率高于Ⅱ組,說明存在Aslanger 征的急性下壁心肌梗死患者發生冠脈血管病變的風險率更高。

本研究樣本量較少,實驗方法比較簡單,分析中Aslanger 征的急性下壁心肌梗死的討論還需要進一步完善,對實驗結果可能產生偏差,后期本課題組會加強和其他相關研究單位合作,增加樣本量,細化實驗內容,為急性心肌梗死的臨床診斷及評估提供實驗依據。

綜上所述,Aslanger 征急性下壁心肌梗死患者梗死部位RCA 近端及心電圖相鄰導聯ST 段抬高,存在Aslanger 征急性下壁心肌梗死患者合并冠脈狹窄及病變的風險度更高。