超聲引導下雙側胸椎旁神經阻滯復合全麻在非體外循環冠狀動脈搭橋術中的應用效果探討

張瑜 孫瑩杰 刁玉剛

研究證實,冠狀動脈阻塞是各種缺血性心臟病的主要病因之一。而外科手術治療通過在阻塞的血管上嫁接血管橋,可有效提升心肌血流灌注,提升心功能[1]。隨著外科技術、麻醉技術的不斷發展,以及手術器械的不斷改進,OPCABG 在臨床上得到了廣泛的應用。OPCABG 在臨床上的應用,可通過利用新設備,對所有發生血管病變的靶血管進行治療。手術操作會對患者的心肌功能造成一定的損傷,因此,心肌保護一直是心臟麻醉領域關注的重點問題。既往采用硬膜外麻醉聯合全麻,對心肌細胞有一定的保護作用。但會引發硬膜外血腫以及穿刺困難等問題,使該麻醉方式的應用受到了一定的局限。胸椎旁神經阻滯是一種將麻藥注射于胸椎旁間隙,對同側臨近多個節段軀體及其交感神經發揮麻醉阻滯作用的一種麻醉方法。該麻醉方式通常應用于肋間神經痛以及阻滯交感神經、緩解心絞痛等治療中。但目前該麻醉方式在心臟手術中的應用效果及安全性尚未得到證實[2]。為此,本研究將超聲引導下雙側胸椎旁神經阻滯復合全麻應用在OPCABG中,觀察其應用效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2019 年3 月~2020 年2 月于本院行OPCABG 患者360 例進行研究,以隨機、雙盲法分為觀察組和對照組,每組180 例。觀察組男98 例,女82 例;年 齡38~75 歲,平 均 年 齡(52.5±8.0) 歲。對照組男92 例,女88 例;年齡40~76 歲,平均年齡(53.2±7.6)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:患者經冠狀動脈造影檢查確診為冠狀動脈血管病變;符合手術指征;心功能美國紐約心臟協會(NYHA)分級Ⅱ~Ⅲ級[3]。排除標準:合并嚴重肺部感染者;合并肺功能、肝腎功能異常者[4];有其他腦部疾病史者;入組前實施抗凝治療者;精神病或者溝通障礙者;左室射血分數<40%患者[5];妊娠期或哺乳期女性。

1.2 方法 對照組患者采用全麻,觀察組患者采用超聲引導下雙側胸椎旁神經阻滯復合全麻。具體操作如下。兩組患者入室后均開放靜脈通路,局部麻醉(局麻)下橈動脈穿刺監測動脈血壓,對患者各項生命體征進行監護,并吸氧[6]。觀察組患者于麻醉誘導前指導其行右側臥位,弓背、低頭,自胸3 棘突部位左右各2.5 cm 取穿刺點[7],在超聲引導下經T3~4間隙經雙側椎旁間隙穿刺,分別注射10~15 ml 羅哌卡因(0.375%),觀察無異常,注射后15 min,確定麻醉阻滯平面再進行麻醉誘導。對照組未實施胸椎旁神經阻滯。兩組患者均采用依托咪酯、舒芬太尼以及羅庫溴銨進行麻醉誘導,給藥劑量分別為0.3 mg/kg、1 μg/kg 以及1 mg/kg。行氣管插管,連接麻醉機,實施機械通氣。自右頸內靜脈留置中心靜脈導管和肺動脈漂浮導管,監測心排血量、肺動脈壓、肺動脈楔壓以及中心靜脈壓。術中采用舒芬太尼以及羅庫溴銨、丙泊酚、右美托咪定以及七氟醚麻醉維持。持續靜脈泵注硝酸異山梨酯。術后采用舒芬太尼止疼泵鎮痛。

1.3 觀察指標

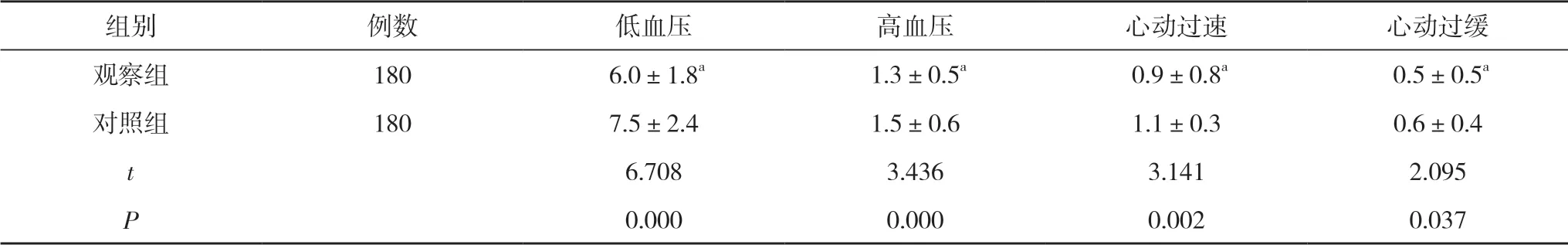

1.3.1 術中應激反應 比較兩組患者術中應激反應發生情況,包括低血壓、高血壓、心動過緩以及心動過速發生頻次。

1.3.2 心肌功能 比較兩組患者心肌功能,評估指標包括血清CK-MB、MYO 和cTnI。以MeterPro 熒光免疫分析儀檢驗,檢驗方法為雙抗夾心免疫熒光法。評估時間段分別為非體外循環前、術畢及術后6 h。

1.3.3 不良心臟事件及死亡率 比較兩組患者不良心臟事件發生情況及死亡率。不良心臟事件包括心律失常、心梗。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數 ± 標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者術中應激反應發生情況比較 觀察組患者術中低血壓、高血壓、心動過緩以及心動過速發生頻次低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者術中應激反應發生情況比較(,次)

表1 兩組患者術中應激反應發生情況比較(,次)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.2 兩組患者心肌功能比較 非體外循環前,兩組患者CK-MB、MYO、cTnI 水平比較差異無統計學意義(P>0.05);術畢、術后6 h,兩組患者CK-MB、MYO、cTnI 水平均高于本組非體外循環前,但觀察組患者CK-MB、MYO 和cTnI 水平均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者心肌功能比較(,ng/ml)

注:與非體外循環前比較,aP<0.05;與對照組比較,bP<0.05

2.3 兩組患者不良心臟事件發生情況及死亡率比較 觀察組患者發生10例(5.6%)心律失常,心梗2例(1.1%),死亡0 例(0)。對照組患者發生心律失常22 例(12.2%),心梗10 例(5.6%),死亡4 例(2.2%)。觀察組患者心律失常、心梗發生率及死亡率均低于對照組,差異具有統計學意義(χ2=4.939、5.517、4.045,P=0.026、0.019、0.044<0.05)。

3 討論

OPCABG 在臨床上的應用,可有效改善體外循環引發的不良影響,且手術可有效提升心肌血流灌注,改善心功能。而該手術方式對麻醉管理的要求是有效維持血流動力學穩定,并保證患者心肌供氧,防止出現不良心血管事件。既往的研究中,主要采取全麻干預,并采用阿片類藥物作為鎮痛劑。但從臨床實踐結果來看,大量鎮痛藥物的應用,并不能對患者術中產生的應激反應進行抑制。在對中樞神經發揮抑制作用的同時,還可能會對患者微循環調節功能造成很大的影響,引發血流動力學異常,產生心肌損傷。并且藥物在體內的蓄積,還會引發術后拔管困難或者心肺功能恢復時間延長等問題。

而胸椎旁神經阻滯麻醉干預方法,不僅可以發揮較好的鎮痛效果,保證患者術中血流動力學穩定,操作還比較簡單,對患者呼吸、循環等系統影響比較小。通過胸段椎旁間隙單次注入麻醉藥物,可利用其生理解剖結構的特點,使藥物向上下節椎體及肋間擴散。阻滯的節段數較少,可防止出現廣泛阻滯,引發麻醉不良反應。不僅如此,采用胸椎旁神經阻滯,可以有效減輕左心室負荷,從而減少心肌損傷,并且避免高血壓以及心動過速等的發生。與全麻共同應用,患者心肺功能受到的影響比較小,可迅速恢復循環穩定性。采用雙側阻滯,還可對雙側交感神經進行有效的阻滯,有效擴張阻滯部位的靜脈擴張,可減輕心臟負荷量。在本次研究中,將胸椎旁神經阻滯與全麻共同應用,通過局部注射羅哌卡因,并實施單次注射,可對胸段交感神經有效阻滯,避免對該部位產生傷害性刺激,從而有效的避免了手術中的應激反應。通過維持患者血流動力學穩定,可減少全麻藥物的應用。患者術后易恢復,可有效促進術后心肺功能等指標的恢復。不僅如此,患者椎旁神經阻滯效果有效延續,可以減少術后嗎啡用藥量。

本研究結果顯示:觀察組患者術中低血壓、高血壓、心動過緩以及心動過速發生頻次低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。這證實了采用超聲引導下雙側胸椎旁神經阻滯復合全麻,可以有效起到中樞神經以及局部交感神經的抑制作用,保持患者心率、血壓穩定,防止應激反應的發生。術畢、術后6 h,兩組患者CK-MB、MYO、cTnI 水平均高于本組非體外循環前,但觀察組患者CK-MB、MYO 和cTnI 水平均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。證實了兩種麻醉方式聯合應用,可通過靜脈擴張作用減輕心臟負荷,有效保護心肌功能。觀察組患者心律失常、心梗發生率及死亡率均低于對照組,差異具有統計學意義(χ2=4.939、5.517、4.045,P=0.026、0.019、0.044<0.05)。通過兩種麻醉方法的聯合使用,麻醉效果更加完善,可以有效避免心臟不良事件的發生,保證手術安全性。

綜上所述,胸椎旁神經阻滯與全麻聯合應用于OPCABG 中,可發揮較好的中樞神經、交感神經抑制作用,減輕心臟負荷,避免不良心臟事件的發生,保證患者安全。