股骨頸骨折患者經外側入路行人工全髖關節置換術的臨床療效探究

單光磊

股骨頸骨折是一種骨折疾病,一般是受到外力沖擊導致的從股骨頭到股骨頸骨基底部間的骨折,常見于老年人,隨著生活節奏的加快呈現發病率逐漸增長的趨勢[1]。股骨頸骨折能破壞其骨折近端的大部分血流供應,保守的治療方法容易導致患者骨折難以愈合,并且有極高的股骨頭壞死率,很大程度影響了患者的生活質量,甚至在治療期間導致患者的器官衰竭,使患者直接死亡[2,3]。股骨頸骨折的治療方式目前包括關節置換術、空心加壓螺釘固定術等手術治療方案和藥物治療方案等,但是藥物治療具有周期長、見效慢、并發癥多的缺點,對患者的預后效果不理想。作為一種常見的手術方案,髖關節置換術能夠解除患者的疼痛效果,恢復患者的關節功能,并具有較好的長期療效。本實驗選擇2017 年6 月~2019 年6 月本院收治的50 例股骨頸骨折患者,采用經外側入路的方法實施人工全髖關節置換術并分析手術臨床療效,得到的結果令人滿意,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2017 年6 月~2019 年6 月本院收治的50 例股骨頸骨折患者為研究對象,其中,男20 例、女30 例,年齡66~79 歲、平均年齡(67.32±3.92)歲。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 經過CT 檢查確診;初次開展人工全髖關節置換術且患者為單側骨折;患者的骨折新鮮,骨折到手術的時間<10 d;患者的髖關節具有良好的活動度;患者及其家屬均了解了本研究內容并且自愿簽署了知情同意書,且本次研究經過了倫理委員會審批。

1.2.2 排除標準 患有表達障礙及精神疾病的患者;存在活動性感染的患者;既往有腦梗死、血栓病史的患者;髖臼后側缺損的患者;存在炎癥性髖關節疾病的患者。

1.3 方法 患者均經外側入路行人工全髖關節置換術,為了減少患者的出血量,術前需控制患者的血壓維持在較低水平。具體步驟如下:患者取側臥位,骨盆支撐在患者的骶骨和恥骨聯合處,將大轉子尖作為切口中心點,做一條后外側弧形切口,切開患者的皮膚、淺筋膜等處,暴露并切開臀大肌、闊筋膜等處,插入Hohmann 拉鉤使患者的外旋肌暴露,并在大轉子止點處將暴露的外旋肌切斷,將患者的關節囊顯露并切開,使得患者的股骨頭脫位,并切斷股骨頸,然后使用擺鋸將股骨頭去除,顯露髖臼,將增生骨贅與盂唇去除,將髖臼磨銼,而后植入髖臼假體,植入位置大約在外展40°、前傾15°,患者采取身位為后伸內收位,使用骨鉤將股骨近端提起,使得內側以及后側松解,而后使用擴髓器擴張到合適的大小,植入股骨假體,將髖關節復位,最后將關節囊及切口逐一縫合。

1.4 觀察指標及判定標準 ①記錄患者的臨床指標,包括術中出血量、切口長度、手術時間、術后第1 天的引流量;②分別在患者術后3、6、12 個月時進行隨訪,對患者進行Harris 評分[4]并計算髖關節功能的優良率。Harris 評分總分為100分,其中優秀為90~100 分;良好為80~89 分;尚可為70~79;差為<70 分。優良率=(優秀+良好)/總例數×100%。③分別在患者術后3、6、12 個月時評價患者的生活質量,采用SF-36評分[5],主要包括生理職能(RP)、生理功能(PF)、心理健康(MH)、軀體疼痛(BP)、社會功能(SF)、活力(VT)、情感職能(RE) 和總體健康(GH)8 個維度,共有36 條,滿分為100 分,評分越高代表生活質量越好。④記錄患者術中及術后的并發癥發生情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用方差分析;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

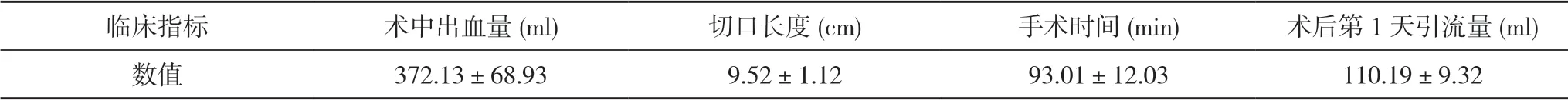

2.1 臨床指標 患者的術中出血量為(372.13± 68.93)ml、切口長度為(9.52±1.12)cm、手術時間為(93.01±12.03)min、術后第1天引流量為(110.19± 9.32)ml。見表1。

表1 50 例患者的臨床指標()

表1 50 例患者的臨床指標()

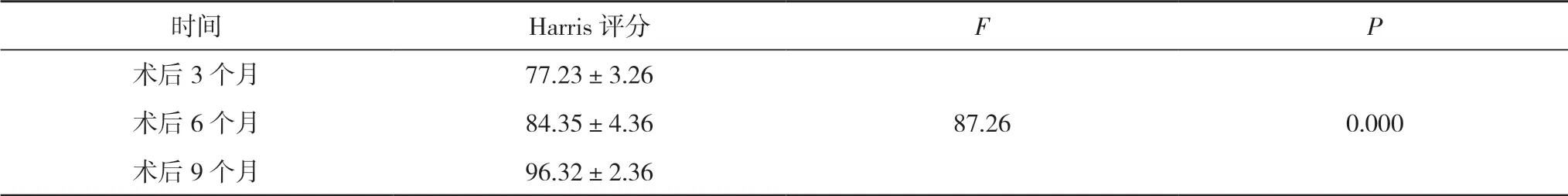

2.2 術后不同時間的Harris 評分比較 術后3、6、12 個 月,患者的Harris評分分別為(77.23±3.26)、(84.35±4.36)、(96.32±2.36)分。隨著時間的延長,患者的Harris 評分逐漸升高,比較差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 50 例患者術后不同時間的Harris 評分比較(,分)

表2 50 例患者術后不同時間的Harris 評分比較(,分)

注:不同時間比較,P<0.05

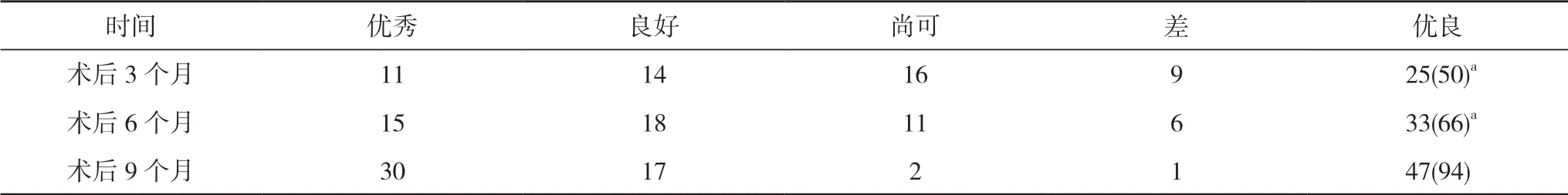

2.3 術后不同時間的優良率比較 術后9 個月,患者的優良率為94%,高于術后3 個月的50%及術后6 個月的66%,差異具有統計學意義(P<0.05)。術后3 個月與術后6個月的優良率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 50 例患者術后不同時間的優良率比較[n,n(%)]

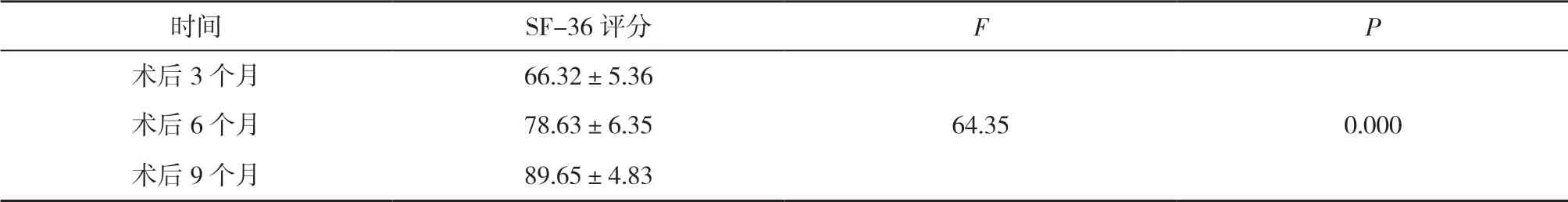

2.4 患者術后不同時間的SF-36 評分比較 術后3、6、12 個月,患者的SF-36 評分分別為(66.32±5.36)、(78.63±6.35)、(89.65±4.83)分。隨著時間的延長,患者的SF-36 評分逐漸升高,比較差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 50 例患者術后不同時間的SF-36 評分比較(,分)

表4 50 例患者術后不同時間的SF-36 評分比較(,分)

注:不同時間比較,P<0.05

2.5 患者術中及術后的并發癥發生情況 650 例患者術中及術后均未出現切口感染、深靜脈血栓、神經血管損傷、假體松動或脫位等并發癥。

3 討論

目前我國人民的生活水平逐步提高,醫療技術不斷發展,人口的平均壽命不斷的延長,人們對身體健康和生活質量的要求也逐漸增長。股骨頸骨折是一種常見的骨折,更是一種老年人多發的骨折,臨床表現為跌倒后髖部劇烈疼痛,影響患者的站立和走路,使患者的運動功能受到損傷,嚴重影響患者的生活質量[6]。股骨頸骨折原因常常是髖部遭遇低暴力,一般復雜而嚴重,骨折復位的難度較大[7]。股骨頸骨折約占骨折的3.58%,通常來說,股骨頸骨折占髖部骨折的1/3 以上[8]。在老年人中,老年女性的發病率高于男性,主要原因在于隨著年齡的增長,人的骨鈣流失,骨質疏松,而女性活動量相對較小,結合生理代謝的原因骨質疏松的發生也較早,所以女性的股骨頸骨折發病率較高。此外,老年人髖周肌群退化,反應變差,逐漸不能有效的抵御髖部的有害應力,而髖關節收到的應力約為體重的2~ 6 倍,局部應力情形復雜,更容易導致骨折[9]。由于股骨頸骨折多發于老年人,而老年人的免疫力低下,身體功能退化,術后恢復緩慢,為了防止并發癥,促進術后患者的身體恢復,降低患者的身體不適,在臨床治療上需要選擇一種適合的手術方案進行治療[10]。一般治療股骨頸骨折的手術方案主要有兩種,即人工全髖關節置換術和內固定術。

內固定術操作簡便、出血量少、手術時間短,但是對于老年股骨頸骨折患者來說,其骨質疏松,股骨頭供血情況較差,局部剪切力較大,內固定術治療股骨頸骨折容易導致股骨頭壞死、股骨頭缺血和股骨頸骨折術后不愈合等,對關節活動功能造成一定的影響,不良反應率高達20%~30%[11]。根據內固定術的失敗原因分析,導致內固定術失敗的原因有術中骨折塊復位不良、內固定置入位置不當、內固定選擇不適合和其他患者自身方面的因素。此外,在早期功能訓練中使用內固定術治療的患者會引發股骨頭塌陷幾率,如果術中固定不牢固會引發股骨頭的螺釘切割,在一定程度上增大患者的術后風險,提高并發癥的發生幾率[12,13]。

人工全髖關節置換術目前被認為是理想的髖關節疾病的治療手段之一,具有手術視野廣、操作空間大的優點,尤其是針對外展肌力有所減退的患者、身體狀況不佳的患者,可通過術前評估患者的具體情況確定實際的手術內容,能夠有效重建患者的髖關節功能[14,15]。通過人工全髖關節置換術的治療,患者在術后早期就可以下床活動,不僅有效縮短了患者的術后恢復時間,還可以改善患者的術后恢復效果,避免患者因為長期臥床帶來的尿路感染、肺部感染、壓瘡等各種并發癥,能夠從各方面有效的提高患者的生活質量[16-18]。在本次研究中,使用經外側入路行人工全髖關節置換術的效果優良,不僅具有較好的安全性、幫助患者重建了髖關節功能,并且能夠有效的提高患者的生活質量。

綜上所述,建議耐受人工全髖關節置換術、對生活質量和活動量有要求的股骨頸骨折患者采用經外側入路行人工全髖關節置換術。