回顧性分析老年股骨粗隆間骨折手術中3D打印技術的應用效果

黃冠就 徐亞非 劉永明 張樂

老年股骨粗隆間骨折是老年人常見的髖部骨折類型,多是因為低能量損傷而引發[1]。針對此類骨折患者多實施手術治療,改善其病情狀況[2]。但老年人常合并骨質疏松及基礎疾病,手術治療相對復雜。近年來,3D 打印技術逐漸被使用在此類骨折患者手術治療中,經由在手術之后構建骨折模型,較為精準的呈現對應解剖結構,有助于協助明確患者的手術方案[3]。本文針對老年股骨粗隆間骨折患者在手術治療中采取3D打印技術的意義予以回顧性探究。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2018 年3 月~2020 年6 月 本院實施髓內釘手術治療的52 例老年股骨粗隆間骨折患者的臨床資料,隨機分為參照組和試驗組,每組 26 例。參照組中男女比為15∶11;年齡62~79 歲,平均年齡(74.36±4.12)歲。試驗組中男女比為16∶10;年齡61~78 歲,平均年齡(74.61±4.54)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 納入標準 患者均診斷為股骨粗隆間骨折;≥60 歲的患者;擬行髓內釘手術治療的患者;患者和家屬均簽寫知情同意文書。

1.3 方法

1.3.1 參照組 實行傳統影像學技術協助髓內釘手術治療。手術前依據X 線、CT 等傳統影像學技術實施檢測,依據檢測結果制定髓內釘手術治療方案,維持仰臥位,予以麻醉之后,實行閉合復位操作,將導針送入股骨頭頸中,擴大外側皮質,送入螺旋刀片,送入遠處鎖定螺釘,于透視下明確螺旋刀片處于股骨頭對應中心位置或下面1/3 位置,閉合手術切口。

1.3.2 試驗組 實行3D 打印技術協助髓內釘手術治療。手術前采取CT 機予以檢測,對骨盆和股骨相關軸向容積實施檢測,設定層厚為5 mm,矩陣為512×512,完成檢測后予以骨窗重建,設定厚度為1 mm,將數據輸入軟件,實施3D 模型構建,且采取3D 打印機將其一比一模型打印出來,依據3D 模型制定髓內釘手術治療方案,維持仰臥位,予以麻醉之后,采取X 線機實施透視,予以閉合復位操作,在和大轉子近處相距5 mm部位頭側割開3~4 cm,于大轉子對應頂處予以送針,選擇螺紋導針實施鉆孔操作,實行擴髓處置,送入髓內釘主釘,選擇瞄準器調節送進股骨頭頸中的導針,之后擴大外側皮質,選用適宜大小的螺旋刀片送入且鎖定,且依據瞄準器送進遠處,鎖定螺釘,擰上尾帽。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者一次性置入髓內釘成功情況、手術操作時間、術中出血量、住院時間、髖關節功能評分。采取Harris 髖關節功能評估法予以患者髖關節功能方面調查,滿分100 分,評分越小代表患者髖關節功能越差[4]。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

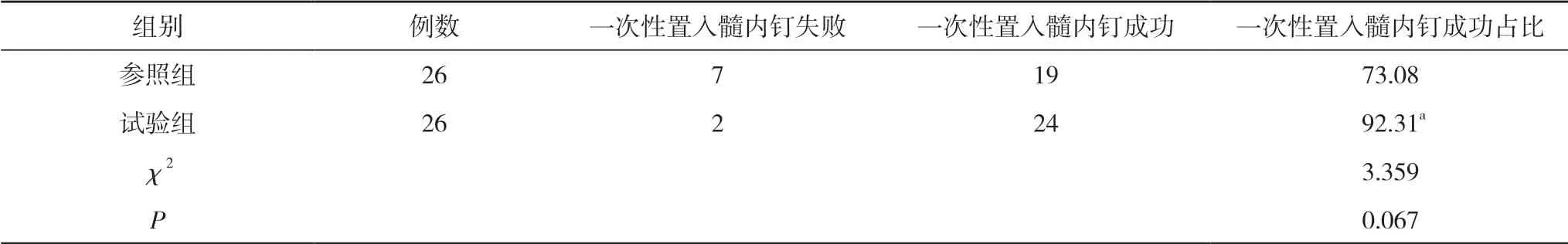

2.1 兩組患者一次性置入髓內釘成功情況比較 試驗組患者的一次性置入髓內釘成功占比為92.31%(24/26),顯著高于參照組的73.08%(19/26),但比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者一次性置入髓內釘成功情況比較(n,%)

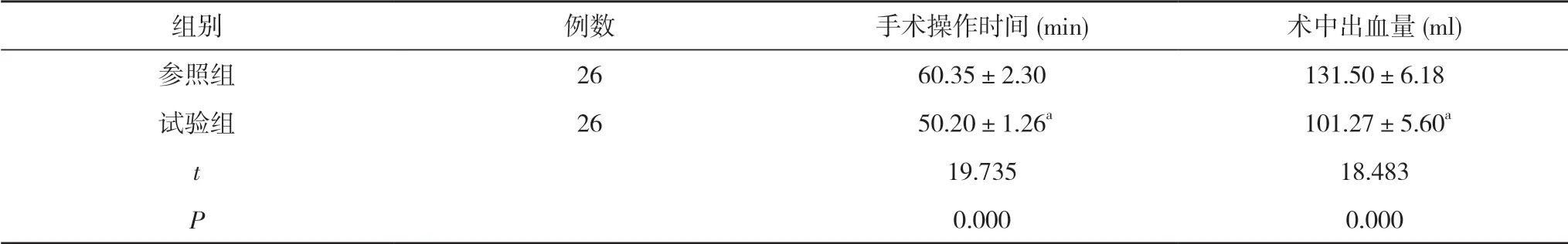

2.2 兩組患者手術操作時間、術中出血量比較 試驗組患者的手術操作時間為(50.20±1.26)min、術中出血量為(101.27±5.60)ml,參照組患者的手術操作時間為(60.35±2.30)min、術中出血量為(131.50±6.18)ml;試驗組患者的手術操作時間短于參照組,術中出血量少于參照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者手術操作時間、術中出血量比較()

表2 兩組患者手術操作時間、術中出血量比較()

注:與參照組比較,aP<0.05

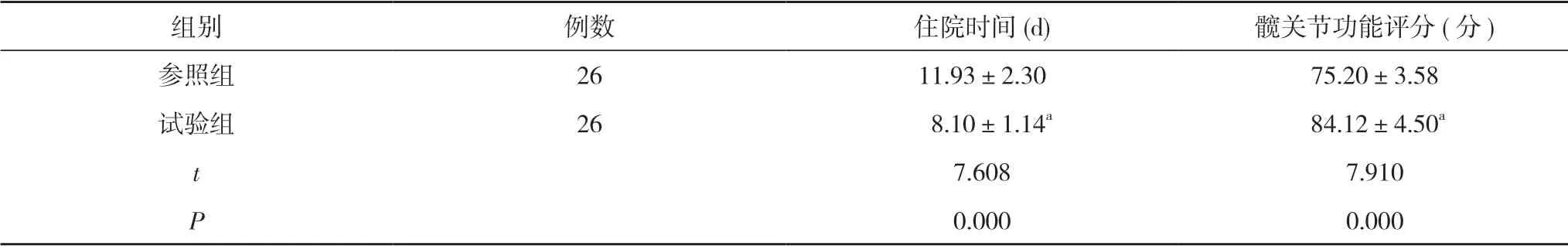

2.3 兩組患者住院時間、髖關節功能評分比較 試驗組患者的住院時間(8.10±1.14)d 短于參照組的(11.93± 2.30)d,差異具有統計學意義(P<0.05);試驗組患者的髖關節功能評分(84.12±4.50)分高于參照組的(75.20± 3.58)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者住院時間、髖關節功能評分比較()

表3 兩組患者住院時間、髖關節功能評分比較()

注:與參照組比較,aP<0.05

3 討論

老年股骨粗隆間骨折是常見的髖部相關骨折,患病幾率較高,老年股骨粗隆間骨折患者采取保守治療難以得到較好的療效[5,6]。目前,老年股骨粗隆間骨折患者多予以手術治療干預,髓內釘手術是其常用術式,可改善患者癥狀,促進機體早期康復[7,8]。但是,老年股骨粗隆間骨折患者實施髓內釘手術治療時對于術中骨折對應閉合復位存在較高的要求,需要多次予以透視明確[9,10]。以往,老年股骨粗隆間骨折患者多在術前采取X 線、CT 等影像學技術予以明確手術方案,但是,常規影像學技術得到的圖像缺乏立體性,對于有關解剖結構的呈現效果不夠理想[11-13]。

采取3D 打印技術可打印出一比一實物模型,能運用有關軟件予以透明處理或是旋轉處理,進而更為清楚的了解骨折位置,制定科學手術方案,且采取打印的實物模型予以手術模擬,充分保證手術操作精準性。本文結果中,試驗組患者的一次性置入髓內釘成功占比為92.31%(24/26),顯著高于參照組的73.08% (19/26),但比較差異無統計學意義(P>0.05)。試驗組患者的手術操作時間為(50.20±1.26)min、術中出血量為(101.27±5.60)ml,參照組患者的手術操作時間為(60.35±2.30)min、術中出血量為(131.50±6.18)ml;試驗組患者的手術操作時間短于參照組,術中出血量少于參照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者的住院時間(8.10±1.14)d 短于參照組的(11.93±2.30)d,差異具有統計學意義(P<0.05);試驗組患者的髖關節功能評分(84.12±4.50)分高于參照組的(75.20±3.58)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。依據3D 打印技術在髓內釘手術前予以骨折模型建立,可重復掌握骨折塊對應三維結構情況,明確骨折位置移動方向,了解骨折塊之間位置關系,明確骨折分型狀況,進而為其閉合復位提供支持,減少術中透視次數,而且,依據3D 模型可確定需恢復的解剖結構狀況,掌握需穿透的骨折塊情況,明確適宜進針點狀況,維持手術操作精準執行,保證手術順利實施和完成。

綜上所述,老年股骨粗隆間骨折患者選取3D 打印技術協助髓內釘手術治療方案具有良好手術治療效果,有助于提升髓內釘一次性置入成功情況,促使手術操作盡快完成,減少術中出血量,改進其髖關節功能,促使其盡早出院。