腹腔鏡結直腸癌根治術中保留洛鉑腹腔化療的耐受性及安全性探討

楊凱

結直腸癌為臨床上常見的惡性腫瘤,我國2015 年的結直腸癌新發病例數已經達到了37.6 萬人,其中因結直腸癌而死亡者達19.1 萬人[1],雖然目前在結直腸癌的診斷與治療方面已盡獲得了巨大進展,但是腫瘤復發轉移依然是難以攻克的難題,結直腸癌術后容易轉移到肺與肝臟,且還常常見到腹腔種植轉移[2]。術中腹腔化療是消滅殘留亞臨床病灶,減少復發轉移的有效手段。通過腹腔化療直接將化療藥物注入到腹腔,不僅可以對腹腔內脫落、種植的癌細胞直接起作用,同時還可以有效提高藥物濃度,延長作用時間,對于結直腸癌腹腔種植轉移的預防與治療意義重大,因此在臨床上應用越來越廣泛[3]。洛鉑屬于第三代鉑類抗腫瘤新藥,相比于傳統鉑類藥物,不僅可以有效抑制結直腸癌細胞轉移,同時胃腸道反應更輕,對骨髓的抑制作用更弱,毒副作用低,目前已經用于治療結直腸癌[4,5]。但是目前洛鉑用于結直腸癌腹腔化療的相關研究并不多,因此本研究欲探討分析腹腔鏡結直腸癌根治術中保留洛鉑腹腔化療的耐受性及安全性,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018年1月~2020年1月本院收治的39 例行腹腔鏡結直腸癌根治術患者為研究對象,根據術中是否保留洛鉑腹腔化療分為試驗組 (19 例)與對照組(20 例)。試驗組男9 例,女10 例;年齡45~87 歲,平均年齡(68.95±18.05)歲;直腸癌7 例,升結腸癌7 例,乙狀結腸癌3 例,降結腸癌2 例。對照組男10 例,女10 例;年齡48~85 歲,平均年齡(66.86± 17.43)歲;直腸癌9 例,升結腸癌6 例,乙狀結腸癌4 例,降結腸癌1 例。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究已得到本院倫理委員會批準,且均簽署了知情同意書。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①所有患者均經病理組織檢查確診為結腸癌或直腸癌;②手術前未接受到任何抗腫瘤治療;③術前血常規、肝腎功等指標無明顯異常;④術中可完整切除腫瘤包塊。排除標準:①對洛鉑過敏者;②同時接受其它化療方案者;③合并有血液系統疾病者;④合并有嚴重心、肺、肝、腎等重要臟器功能障礙以及免疫系統疾病、代謝性疾病者。

1.3 方法 兩組患者均常規行腹腔鏡手術治療。完成腫瘤根治手術及消化道重建后,使用1000 ml 蒸餾水對腹盆腔進行沖洗,然后吸盡沖洗液,在術區留置引流管。對照組通過引流管將500 ml 蒸餾水注入腹盆腔,夾閉引流管,逐層關閉腹腔鏡穿刺孔,結束手術,且在手術結束后6 h 打開引流管,引出灌洗液。試驗組將溶解100 mg 注射用洛鉑(海南長安國際制藥有限公司,國藥準字H20080359)的5%葡萄糖溶液(糖尿病患者使用0.9%氯化鈉注射液)500 ml 通過引流管注入到腹盆腔,夾閉引流管,手術結束6 h 后打開引流管,引出灌洗液。兩組患者均在術后第1 天進流質飲食。肛門排氣排便,且沒有發生吻合口漏則進半流質飲食,并將腹腔引流管拔除。術后監測白細胞及血小板水平,監測肝腎功能狀態。

1.4 觀察指標 比較兩組患者術后胃腸道功能恢復情況(術后肛門排氣、排便時間)、血液與肝腎毒性(術后白細胞計數、血小板計數及肝、腎功能異常情況)、化療毒副反應(惡心嘔吐、腹瀉、便秘、神經毒性反應等)及并發癥(肺部感染、淋巴漏、腸梗阻、吻合口瘺、吻合口狹窄、腹腔膈下積膿積液等)發生情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數 ± 標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者胃腸功能恢復情況比較 試驗組患者術后肛門排氣、排便時間分別為(3.34±0.69)、(5.42± 1.15)d,與對照組的(3.28±0.71)、(5.37±1.02)d 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者術后肛門排氣、排便時間比較(,d)

表1 兩組患者術后肛門排氣、排便時間比較(,d)

注:與對照組比較,aP>0.05

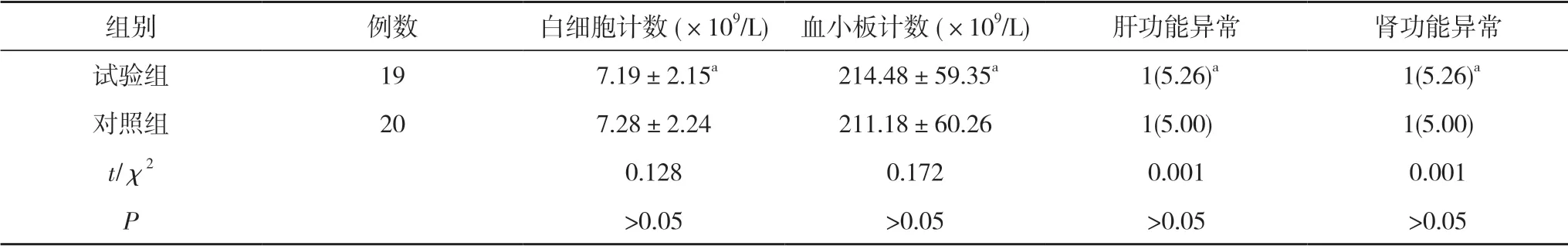

2.2 兩組患者血液及肝腎毒性比較 兩組患者術后白細胞計數、血小板計數及肝、腎功能異常發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者術后白細胞計數、血小板計數及肝、腎功能異常情況比較[,n(%)]

表2 兩組患者術后白細胞計數、血小板計數及肝、腎功能異常情況比較[,n(%)]

注:與對照組比較,aP>0.05

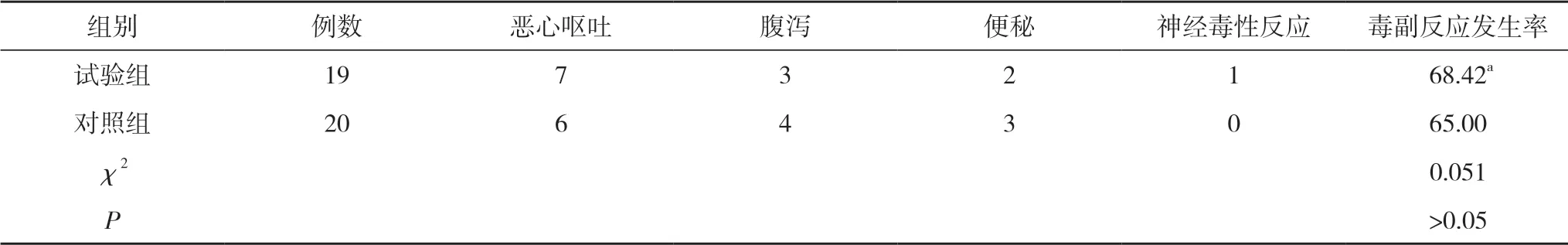

2.3 兩組患者化療毒副反應比較 試驗組患者化療毒副反應發生率為68.42%,與對照組的65.00%比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者化療毒副反應比較(n,%)

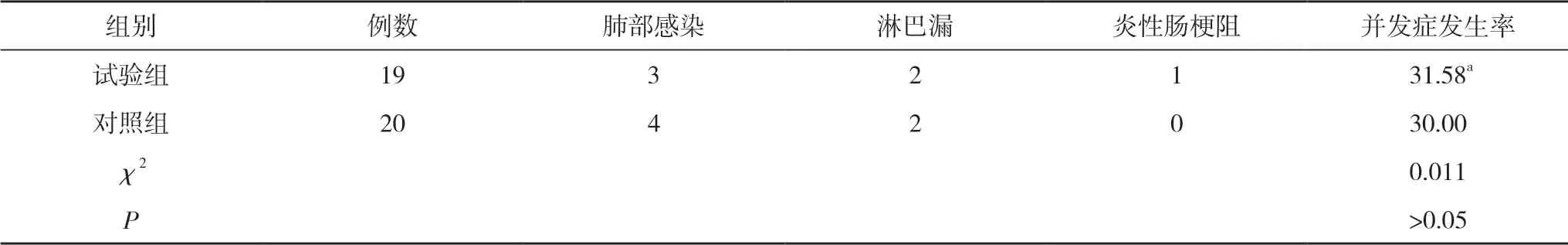

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較 試驗組并發癥發生率為31.58%,與對照組的30.00%比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。兩組均未發生吻合口瘺、吻合口狹窄、腹腔膈下積膿積液。

表4 兩組患者并發癥發生情況比較(n,%)

3 討論

近些年來,我國的結直腸癌發病率、死亡率均呈現出了明顯的上升趨勢,由于容易發生復發轉移,因此結直腸癌治療后的5 年生存率并不高[6]。在初始手術即已經出現了腹腔種植轉移者大約占7%~15%,在結直腸癌根治術后發生腹膜種植轉移者大約占4%~19%,這也是一個重要的治療失敗原因[7]。在結直腸癌術后的數天時間內,機體將會釋放出大量的生長刺激因子,促使組織細胞生長、血管生成及創口愈合,同時對原發癌切除后殘留的癌細胞、微小癌灶迅速增殖生長具有明顯的促進作用,且患者術后免疫功能低下,也會間接促進殘留癌細胞生長[8,9]。故結直腸癌患者術后容易發生復發轉移。

為了減少結直腸癌術后的復發轉移,提出了腹腔化療這一觀點,術后的復發轉移是由原發腫瘤細胞浸潤、侵襲所造成的,同時手術治療引起腫瘤細胞擴散也有影響[3]。腹腔化療在腹膜屏障作用,局部化療藥物濃度明顯高于全身化療,可以將腹腔中的游離癌細胞有效殺滅,減少了鄰近器官的轉移,腹腔內藥物主要經門靜脈循環系統進入到肝臟,在肝臟內代謝,不良反應相比于全身化療更輕微[10]。目前洛鉑在慢性粒細胞白血病、小細胞肺癌、晚期乳腺癌的治療中應用廣泛,相關臨床資料顯示其對于胃腸道腫瘤的治療效果滿意,且毒副作用小[11]。相關研究結果顯示,洛鉑的腹腔化療毒副作用小,人體耐受性高,沒有明顯的肝腎毒性,對消化道影響小,骨髓抑制輕微[12,13]。有學 者[14]評估了結直腸癌術中洛鉑腹腔化療的安全性,證實洛鉑應用于結直腸癌腹腔化療并不會明顯影響到患者的胃腸道功能恢復,也不會引起嚴重并發癥,對肝腎功能損害小,同時并不會增加術后腸粘連、腸梗阻發生的風險。本研究中在腹腔鏡結直腸癌根治術中行保留洛鉑腹腔化療,結果與蒸餾水浸泡相比,結果顯示:試驗組患者術后肛門排氣、排便時間分別為(3.34±0.69)、(5.42±1.15)d,與對照組的(3.28±0.71)、(5.37±1.02)d 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組患者術后白細胞計數、血小板計數及肝、腎功能異常發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。試驗組患者化療毒副反應發生率為68.42%,與對照組的65.00%比較差異無統計學意義(P>0.05)。試驗組并發癥發生率為31.58%,與對照組的30.00%比較差異無統計學意義(P>0.05)。可見腹腔鏡結直腸癌根治術中保留洛鉑腹腔化療并不會影響到胃腸道功能恢復及白細胞、血小板、肝腎功能,也不會明顯增加化療毒副反應及并發癥的發生。

綜上所述,腹腔鏡結直腸癌根治術中保留洛鉑腹腔化療的耐受性好,安全性高,可在臨床上推廣。