某地鐵站冷水機房和冷卻塔位置方案分析

中國鐵路設計集團有限公司 季益文

0 引言

標準地鐵車站為地下雙層站,車站兩端分別為設備集中端和非設備集中端。目前國內南方地鐵車站冷源絕大部分采取螺桿式冷水機組+冷卻塔,實際工程中冷水機房常規設置在車站設備集中端,相應冷卻塔在此端風井地面就近布置。隨著城市的規劃和發展要求,在城市中心地帶,地鐵車站冷卻塔的選址空間十分局限。某地鐵車站由于受周邊空間限制,冷水機房附近地面無冷卻塔布置空間。本文提出將冷卻塔位置調整至車站非設備集中端,對冷水機房是否跟隨冷卻塔調整至非設備集中端的2種方案的投資、能耗及對土建方案的影響進行比較,綜合分析2種方案的可實施性和優缺點。

1 工程概況

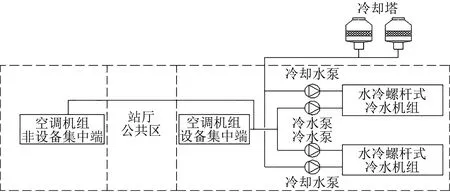

該車站為地下雙層島式標準站,地下1層為站廳層,地下2層為站臺層。在車站左、右端地面上各設有2座活塞/機械通風亭、1座新風亭和1座排風亭,在站廳層右端設冷水機房1座,冷水機組、冷水泵、冷卻水泵均安裝在冷水機房內。該站的右端設備管理用房區域集中布置變電所,通信、信號相關弱電房間及車站管理人員用房等,將車站右端稱為設備集中端;左端設備管理用房僅包含環控電控室、照明配電室等少量房間,將車站左端稱為非設備集中端。車站站廳布置示意圖見圖1。

圖1 車站站廳布置示意圖

車站通風空調系統采用集中冷源的集中空調系統,公共區和設備管理用房空調系統合設冷源。車站計算冷負荷為1 040 kW,其中非設備集中端計算冷負荷為380 kW,設備集中端計算冷負荷為660 kW。選用2臺制冷量相同的水冷螺桿式冷水機組,機組制冷量為520 kW,COP為5.25,IPLV為6.1。冷水供回水溫度為7 ℃/12 ℃,冷卻水供回水溫度為32 ℃/37 ℃,供回水溫差均為5 ℃。

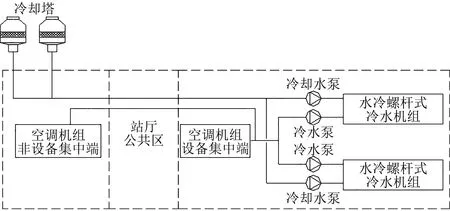

設置2臺冷水泵、2臺冷卻水泵、2臺冷卻塔,與冷水機組一一對應配置,冷水機房設置在車站站廳層右端設備集中端,空調水系統定壓與補水采用膨脹水箱,冷卻塔、多聯機室外機分別設在車站右端新風亭附近地面。冷水系統采用一級泵系統,在組合式空調機組的冷水回水管上設置動態壓差平衡型電動調節閥,冷水機房內分水器和集水器間設置壓差旁通閥。冷水系統原理圖見圖2。

圖2 冷水系統原理圖

2 地鐵冷卻塔的協調方案

由于地面景觀和規劃等限制因素,地鐵站地面冷卻塔的設置已是地鐵建設過程中需要面對的重大難題。冷卻塔設置位置及形式與周邊的城市景觀不協調的現象逐漸凸顯;冷卻塔塔體的振動、散熱、飄霧、軍團菌污染、噪聲等對周邊建筑和人流的影響和危害也越來越明顯[1]。國內冷卻塔的協調方案主要有:1) 冷卻塔安裝方式調整為下沉式或地下封閉式[2];2) 冷卻塔安裝位置調整至車站另外一端風井附近。

該站冷卻塔的原定位置由于周邊地塊協調難度較大,車站右側設備管理用房集中端風井地面無冷卻塔布置空間,無設置下沉式或地下封閉式冷卻塔條件。根據實地現場探勘,發現車站左側非設備集中端風井地面附近具備布置冷卻塔空間。從而提出將冷卻塔布置在車站非設備集中端的方案,并對冷水機房位置是否調整進行經濟性比較。

3 冷水機房和冷卻塔位置方案

3.1 常規方案:冷卻塔和冷水機房均在車站設備集中端

地下標準雙層島式車站的冷水機房設置在靠近車站負荷中心的位置,即設備集中端,相應冷卻塔也布置在同一端風亭地面附近。

3.2 調整方案1:冷卻塔在車站左側非設備集中端,冷水機組在車站右側設備集中端

由于地面條件受限及規劃部門的要求,設備集中端風亭地面附近不具備布置冷卻塔的條件,因此將冷卻塔位置調整至非設備集中端風亭附近。此方案為響應GB 50157—2013《地鐵設計規范》[3]的要求:“冷水機房應設置在靠近車站負荷中心的位置,即設備集中端”,將冷水機房布置在設備集中端,冷卻塔布置在非設備集中端,調整后冷水系統原理圖見圖3。冷卻塔距離冷水機房200 m,增加冷卻水泵的揚程和功率。

圖3 調整方案1冷水系統原理圖

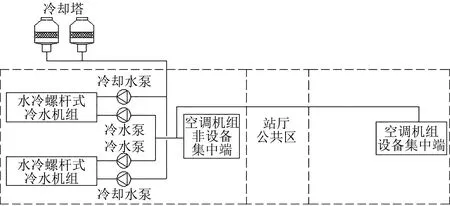

3.3 調整方案2:冷卻塔和冷水機組均在車站非設備集中端

當冷卻塔由于外部條件受限布置在車站非設備集中端時,將冷水機房跟隨冷卻塔調整至非設備集中端,調整后冷水系統原理圖見圖4。此方案需將從冷水機房接至車站另一端的冷水管管徑由DN125增加至DN150。

圖4 調整方案2冷水系統原理圖

4 方案對比分析

4.1 通風空調系統經濟性對比

1) 通風空調系統的管路投資占系統整體投資的比例雖不高,但其占用空間較大,如果管路長、轉彎多,會導致水泵的輸送能耗大。縮短輸送設備到負荷末端的距離,不但可減少管路投資,還可降低輸送能耗,同時可減少環控設備投資,減少配電負荷及配電設備投資,此外還能降低設備噪聲,減少消聲系統投資[4]。對3種方案中冷卻水泵參數及冷卻水管、冷水管管徑和長度進行分析對比,如表1所示。

表1 方案對比

2) 對調整方案1和調整方案2進行方案投資經濟性分析:調整方案1增加了冷卻水泵的揚程、功率和冷卻水管的長度,調整方案2中服務冷水機房另一端空調機組的冷水管管徑加大,具體造價分析對比見表2。

表2 方案造價增加對比 元

經過以上造價投資計算分析可知,調整方案2相對調整方案1減少投資約8萬元。

3) 對2種調整方案進行運營能耗分析:冷水泵能耗只與流量、揚程、效率3個因素有關,由于車站“狹長”的空間特點決定了供冷半徑,故在車站兩端都有空調末端的情況下,冷水機房位置調整后車站冷水系統供冷半徑沒有調整,因此對冷水泵的這3個參數(尤其是揚程)沒有實質性的影響。2個調整方案中冷卻塔、冷水泵、冷水機組的參數無需調整,影響運營能耗的原因有:① 調整方案1中冷卻水泵功率增加導致運行成本增加;② 調整方案2中服務冷水機房另一端空調機組的冷水管管徑加大,增加管道冷量損失,從而增加冷水機組的運行荷載和能耗。對2種方案中增加的運營能耗分別進行計算。

① 調整方案1中每臺冷卻水泵軸功率由10.4 kW增加到25.5 kW,導致車站冷卻水系統運行能耗比常規方案每小時增加30.2 kW·h。

② 調整方案2增加了管道冷量損失,冷水管道冷量損失按照下式計算[5]:

q=πD1Q

(1)

式中q為單位長度管道的冷量損失,W/m;D1為內層絕熱層外徑,m;Q為絕熱層外表面單位面積的冷量損失,W/m2,用式(2)計算[5]。

(2)

式中To為管道的外表面溫度,K;Ta為環境溫度,K;λ為絕熱材料在平均溫度下的導熱系數,W/(m·K);D0為管道外徑,m;as為絕熱層外表面與周圍空氣的換熱系數,W/(m2·K)。

冷水管道的冷量損失提高了冷水機組的運行荷載,造成能耗提升,所增加的冷水機組功率P按照下式計算[6]:

(3)

式中P為功率,kW;L為管道長度,m;COP為制冷性能系數。

2種方案服務冷水機房另一端空調機組的冷水管道的冷量損失計算結果見表3。

由表3可以看出,相對常規方案,調整方案2由于冷水管道冷量損失所增加的能耗為0.4 kW·h。

表3 服務冷水機房另一端空調機組的冷水管道的冷量損失

③ 結合以上數據分析得出:調整方案1比常規方案增加的冷卻水泵運行能耗為30.2 kW·h,調整方案2比常規方案增加的冷水管道冷量損失能耗為0.4 kW·h,調整方案2能耗比調整方案1更低,更節能。

4.2 土建方案影響

地下車站的規模控制是一個綜合過程,不但包括車站長度、寬度、面積和埋深,也包括合理的開挖方式和圍護結構形式,亦含內部結構截面選定、車站裝修標準等[7]。地鐵車站冷水機房面積一般為120~140 m2,與通風空調機房合設,冷水機房、通風空調機房面積較大,且需要和相鄰的風道結合設計[8]。

調整方案1對土建專業的影響為:由于增加2根DN200的冷卻水管從車站集中端冷水機房穿越設備管理用房、公共區至車站非設備集中端風亭,在滿足綜合管線布置的前提下,需將車站集中端設備管理用房范圍的站廳層層高由4.85 m提高至5.35 m,增加土建投資約70萬元。

調整方案2對土建專業的影響為:冷水機房常規布置在車站設備集中端的附屬外掛區域內,若調整至非設備集中端,可以利用出入口和車站附屬風亭合圍區域,無需增加車站站廳層層高,在不調整車站布局和風亭位置的情況下,可減少車站面積和投資。具體如何調整需結合各站實際位置、形式和外部條件來合理布置。

5 結論

通過以上數據分析,當車站設備集中端風井地面附近無冷卻塔位置時,將冷卻塔調整至非設備集中端的方案是可行的。若將冷水機房跟隨冷卻塔調整至車站非設備集中端,通風空調專業設備投資、運營能耗比冷水機房不調整方案均有所降低,對土建方案的影響因站而異,整體上不增加車站面積和投資。

GB 50157—2013《地鐵設計規范》中“冷水機房應設置在靠近車站負荷中心的位置(設備集中端)”的要求的本意是盡量減小冷水系統的管道輸配能耗,因此實際地鐵工程中不宜硬搬執行該要求,應根據工程實際現場條件,優化管路系統,有效減少管網阻力、降低設備能耗,實現節水、節電、節約投資的精品工程。