大盤突破箱體 多方暫居優勢

云飛揚

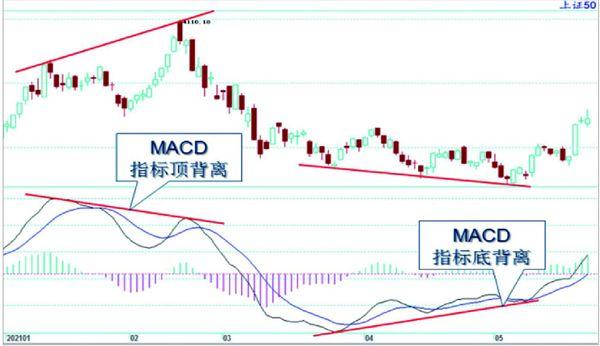

本周二,權重股卷土重來,A股呈量增價升之勢,滬深兩市成交量再破萬億,這標志著春節后三個多月調整和震蕩過程的結束。各大指數中,上證50指數領漲,漲幅高達4.1%,為近年所罕見。(見圖一)

由圖一可見,今年初,上證50指數經歷了明顯的頂背離,就是在指數創新高的同時,MACD指標反而走低,隨后指數大幅下跌。進入二季度后,又多次出現底背離,在指數逐波走低過程中,指標卻一波比一波高,直到止跌反彈。

與此同時,若將上證50指數兩個高點連成一條直線,5月22日的最低點正好落在線上,當天快速反彈,并收出光頭陽線。從技術分析的角度,這屬于突破之后的回踩,而且獲得了支撐,短線上漲的概率較大。類似的情況去年也曾發生過。(見圖二)

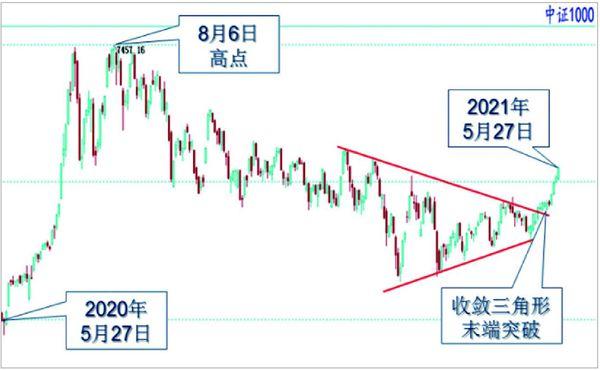

近期,創業板走勢較強,中證1000指數也在長時間調整后向上運行。(見圖三)

另外,滬深300指數4月份的高點連線,已由壓力轉變為支撐。畢竟發展是硬道理,市場總是不斷擴張的,大盤上漲的概率天然要比下跌高,因而,對調整的研判更有挑戰性。

觀察國證A指走勢,可認為四浪調整在5月11日結束。(見圖四)

如圖四所示,四浪仍可視為3:3:5結構,波浪形態依然完整,只不過C浪中5個子浪是以橫向波動的形式完成。

圖一:上證50指數日K線技術分析

圖二:上證50指數日K線形態對比?

仔細分析以上浪形,還能發現一些有趣的巧合。2月18日至3月9日是14個交易日,然后反彈了約7天,3月19日回調開始,到5月11日震蕩結束是34個交易日,這些都是典型的大盤時間窗口。四浪合計運行時間為55個交易日,又是重要的斐波那契數字,難道僅僅是巧合嗎?目前來看,指數處于五-1浪段中,周二長陽或是五-1-3主升浪。

古人云:“審堂下之陰,而知日月之行;見瓶水之冰,而知天下之寒。”指數是總體市況的指針,其波動反映著板塊輪動的節奏。

上期文章中,筆者提到買指數基金是投資的簡便方法。5月15日,上交所成功舉辦了ETF高峰論壇。滬深兩市不僅有寬基指數ETF,還有各個行業ETF,有助于解決選個股難和選基金難的問題。在優勝劣汰機制下,能保證指數中的成分股始終是一流的公司,而普通投資者要甄別哪些公司能長期保持領先是不容易的。

常會看到諸如“輕指數,重結構”的討巧之言,乍聽起來似乎挺有吸引力。誠然,如能抓住每次板塊輪動行情該多好,那樣的話,滾動操作加之復利效應,快速賺錢便成了輕松的事。但實事求是講,這個任務的難度是非常大的。有如一位期貨界高手總結的“重劍無功,大巧無鋒”,即使是當今公認的投資大師巴菲特老先生,也從未說過輕指數的話,正相反,他還十分推崇指數化投資。

實盤交易中,指數衍生品也很重要,尤其是期權。本周,在短短兩天時間里,50ETF購5月3600期權合約最大漲幅居然超過了100倍!這主要是由于臨近5月26日的到期日,期權Gamma值非常高,標的價格微小變化就會導致期權合約價格的劇烈變動。同時,隱含波動率也有所上升,在各種綜合因素作用下,演繹了一場精彩紛呈的末日輪行情。

雖然上述絕佳機會較難準確把握,但至少可以利用上證50和滬深300指數系列期權優化資產配置。由于其獨特的多維度立體交易特點,期權還具有保險功能,并可以增強持股收益,策略組合非常豐富。在各種復雜市況下,投資者都可使用期權工具來管理風險。

圖三:中證1000指數日K線形態分析

圖四:國證A指日K線浪形分析?