淺談白茆灌區存在的問題及解決方案

張俊龍

(安徽省長江河道管理局,安徽 蕪湖 241000)

1 灌區基本情況

白茆灌區位于安徽省東至縣的香隅鎮,北與東流鎮接壤,東界堯渡鎮,南與江西省彭澤縣襄溪鎮相連,西臨長江。區內河道縱橫,水網交錯,土壤肥沃,為著名的魚米之鄉,是東至縣主要產糧區之一。

白茆灌區設計灌溉面積5.26萬畝,為中型灌區。灌區依附于白茆水庫建立而成。白茆水庫為小(1)型水庫,于1958年建成,集水面積28.4 km2,總庫容823萬m3,興利庫容433.1萬m3。灌區分為南、北、西三區:南區為白茆水庫的主要灌溉區域,設計灌溉面積2.67萬畝;北區主要是從江湖提水灌溉,設計灌溉面積0.80萬畝;西區主要從江湖提水灌溉,設計灌溉面積1.79萬畝。

灌區運行50多年來,為該地區農業發展及農村經濟水平的提高發揮了重要作用。由于受到建設時期條件的限制,工程建設標準相對較低,工程投入使用后又缺少必要的管護資金投入,建筑物老化、損毀嚴重,渠道內大多雜草叢生、淤積滲漏,水資源浪費嚴重,遠達不到設計效益。

2 灌區存在的問題

白茆灌區建設于20世紀60年代,運行已50余年,由于受到歷史條件的影響且缺乏必要的管護資金,灌區自建成后除少量零星工程已維護更新外,大部分骨干工程還是當時興建,標準較低,其它的配套工程也達不到現行體制下的灌區管理運行要求。通過現場調查,灌區存在的問題主要有以下幾個方面。

(1)干、支渠渠道淤積嚴重,水流不暢。由于運行時間長,且缺少必要的管護,大部分渠道兩側雜草叢生,部分渠段淤積嚴重,水流無法正常流通。

(2)干、支渠渠道滲漏嚴重,水利用系數低。現狀干、支渠渠道大多以挖方為主,土壤主要成分為砂壤土,未作防滲處理,滲漏嚴重,水利用系數低。

(3)支渠控制設施不健全。干渠自白茆水庫放水或從江湖引水灌溉時通過支渠流向灌區各個角落,由于支渠無控制設施或控制設施老化喪失功能,灌溉時局部漫灌,導致澇災時有發生,下游卻無水灌溉,水量損失嚴重。

(4)配套建筑物不全。灌區建于20世紀60年代,建設標準低下,已建的配套工程老化、碳化,嚴重影響渠系計劃供水,使灌溉效益難以正常發揮。

3 水資源條件分析

3.1 灌區水資源量

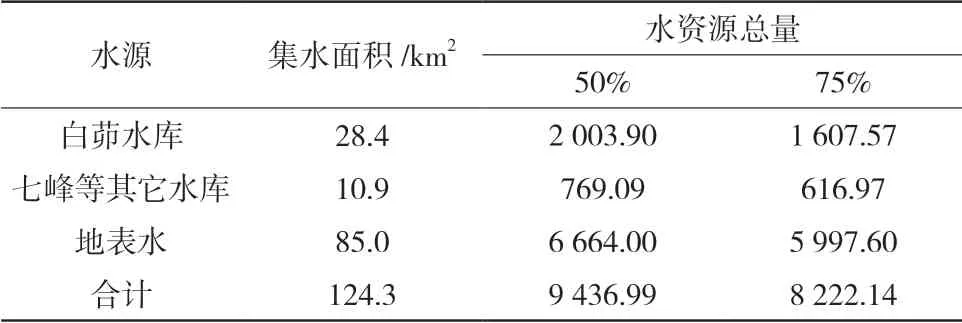

灌區水資源量較為豐富,主要包括區內白茆水庫、七峰水庫等幾座水庫的供水能力以及長江、太白湖等地表水供水能力,地下水則很少采用。灌區當地徑流系采用洋湖站降雨資料分析,多年平均降雨量1 520.5 mm,徑流系數采用0.49,水庫及地表水50%、75%頻率的水資源量見表1。

表1 灌區水資源量表 單位:萬m3

3.2 灌區供水能力

(1)南區

南區供水能力主要是區內白茆水庫、七峰水庫等幾座水庫及區內塘壩等蓄水工程的供水能力。

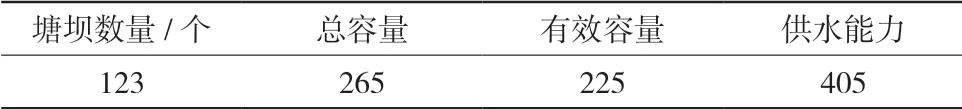

由上節灌區水資源量分析結果來看,區內白茆水庫、七峰水庫等幾座水庫50%年份來水量合計2 772.99萬m3,75%年份來水量合計2 224.54萬m3。水庫興利庫容合計為529.9萬m3,根據水庫調節庫容和來水量分析,其50%年份供水能力為1 324.8萬m3,75%年份供水能力為1 112.8萬m3,各水庫供水能力見表2。區內塘壩供水能力分析計算是以塘壩總容量、調節容量及復蓄系數為依據,根據調查,區內塘壩總容量為265萬m3,有效容量為225萬m3,根據本地實際經驗,塘壩復蓄系數采用1.8,則塘壩年供水能力為405萬m3。塘壩數量及供水能力見表3。

表2 南區水庫供水能力表 單位:萬m3

表3 南區塘壩供水能力表 單位:萬m3

(2)北區和西區

北區和西區主要是利用灌溉泵站從江湖提水灌溉。北區共有灌溉泵站9座,總裝機200 kW,有效灌溉流量0.95 m3/s。西區共有灌溉泵站15座,總裝機320 kW,有效灌溉流量1.88 m3/s。根據多年的試驗及實踐情況,泡田期、復灌及平時灌溉等三種灌溉模數中,以泡田期灌溉模數最大,可取1.0 m3/s/萬畝,則北區和西區可有效灌溉面積分別為0.95萬畝和1.88萬畝。

3.3 需水量分析

(1)農業需水量

根據灌區多年運行資料和現場實際調查,灌區現狀灌溉水利用系數只有0.48左右,依據灌區作物組成及相關灌溉定額計算得出灌區50%年份綜合毛灌溉定額為538 m3/畝,農業需水量為2 829萬m3(其中南區1 436萬m3,北區430萬m3,西區963萬m3);75%年份綜合毛灌溉定額為588 m3/畝,農業需水量為3 093萬m3(其中南區1 570萬m3,北區470萬m3,西區1 053萬m3)。

(2)工業、生活等需水量

根據典型實地調查,灌區工業主要以農副產品加工為主,以農村居民為主,無林地、草場及漁業用水需求,只有少量的牲畜用水需求。經過分析得出灌區工業、生活等需水量為269.26萬m3(其中南區201.95萬m3,北區26.93萬m3,西區40.39萬m3)。

3.4 供需平衡分析

(1)南區

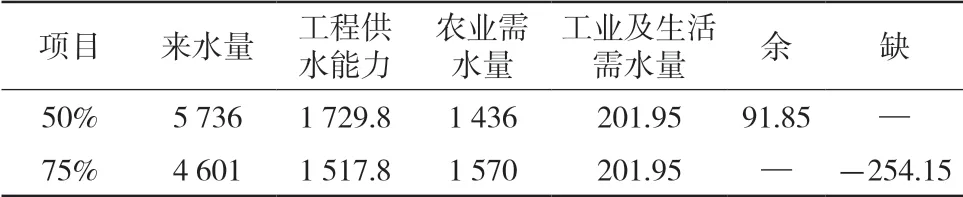

根據上述分析計算的南區水利工程供水能力、需水量,灌區水量供需分析見表4。

表4 南區水量供需分析表 單位:萬m3

從上表可知,50%水平年富余水量24.46萬m3,75%水平年缺水量為254.15萬m3。

(2)北區和西區

由上節分析可知北區和西區利用泵站提水灌溉,可有效灌溉面積分別為0.95萬畝和1.88萬畝,滿足水量需求。

4 解決方案

根據灌區現狀存在的問題和水資源條件的分析,灌區水資源較為豐富,但由于灌溉保證率不足,水利用系數偏低,無法達到設計要求。初步考慮以節水配套改造為中心、以骨干工程為重點,對灌區進行節水配套改造。通過工程措施,對區內渠系及建筑物進行除險加固、配套完善,以提高灌區渠系利用系數,充分利用現有水資源,保障灌區內工農業生產用水及人畜飲水,改善當地的農業生產條件和農民生活條件,提高農業綜合開發和生產能力,促進灌區經濟全面可持續發展。

(1)提高水利用系數。按照節水灌溉減小水量損失的要求,對區內的渠道進行清淤并襯砌,加強輸水能力,減少灌溉時水流沿程的滲漏,提高水利用系數。

(2)提高灌溉保證率。因灌區配套工程滯后,灌溉效益未能充分發揮,目前灌區的灌溉保證率不足60%。通過對現有不能正常運用的建筑物工程進行除險加固、改造、配套,提高灌區的灌溉保證率。

(3)改善和恢復灌溉面積。對區內的水系進行疏通,并配套完善區內水利骨干工程,在保證區內水系暢通的前提下,加強與外河(長江等)的連通,加大輸水能力,提高防洪能力,能有效改善和恢復灌溉面積。

(4)提升管理水平。新建必要的水利設施及管理設施,加強工程管理,不斷提高灌區管理手段和管理水平,實現灌區良性運行和持續發展。

5 結束語

白茆灌區運行幾十年來,為區內農業發展及農村經濟水平的提高發揮了重要作用,但受歷史條件的影響,灌區現狀灌溉保證率及水利用系數遠遠達不到設計要求,嚴重制約了區內農業的生產發展,已成為影響灌區群眾物質生活水平提高和社會經濟發展的主要因素,必須對灌區進行節水配套改造,解決骨干工程的安全運行問題,提高水資源利用率,改善和恢復灌溉面積,促進灌區農作物增產、農民增收,保障糧食安全。由此可見,實行節水型灌區勢在必行。