“主旋律”展覽,如何脫穎而出?

許華飛

2018年8月15日,湖南省十八洞村村民施俊(右二)一家在家門口合影。自從十八洞村打造旅游扶貧產業后,村里旅游熱火了,日子越過越紅火。 居楊 攝

2021年的攝影活動,第一個關鍵詞一定是“回顧歷史”。

2020年是脫貧攻堅決勝之年,本該有眾多紀念展覽,但是因為疫情,多數展覽被迫延遲到2021年。2021年是中國共產黨建黨100周年,又是一個回顧展覽的時間節點。兩個“大年”壓縮到一年,類似的活動數量多了,這時候最能看出一個活動的“成色”。

4月9日,“希望的田野——脫貧攻堅 共享小康全國攝影展”在中國國家博物館開展。這就是我們一直在尋找的,“成色十足”的活動。

首先必須看到,最近幾十年發生在中國的故事,本身已經足夠精彩。在各種講述形式中,攝影有得天獨厚的紀實功能,最適合于講述這樣的中國故事。既然內容精彩,形式和內容也契合,一個攝影展覽只要選中了內容和視覺都不差的圖片,將圖片按照一個簡單邏輯(比如單純時間邏輯或者地域邏輯)鋪陳,展覽做到“及格”并不困難。

2020年6月5日,重慶市巫山縣兩坪鄉溪溝村村民抬著百余斤重的發電機穿越陡峭的懸崖。 蘇耀波 攝

但另一方面,好是最好的敵人,正因為“及格”的展覽很多,彼此之間主題相同、語境相似,并不適合過于出位,要做出新意、做成“優秀”展覽,就變得格外困難。“希望的田野”之所以成為一個高水平的展覽,關鍵在于做到了一件事:想到了讀者、理順了思路、搭好了結構。

一個成功的攝影展覽,絕對不是若干張作品的集合,而是一個有主導思想的完整敘事結構,嚴格說來一個展覽才是“一件作品”,具體的照片則是這個作品的細節。“希望的田野”的展覽目的,是以攝影的方式,完成對脫貧攻堅的影像記錄,整個展覽都要圍繞著這個目的來構成。現在我們提出一個問題,假使您是這個展覽的主持人,您要怎么依據這個目的設計展覽的整個結構,又要怎么最大程度地打動讀者?

帶著這兩個問題,我們來看一看“ 希望的田野”做了些什么。

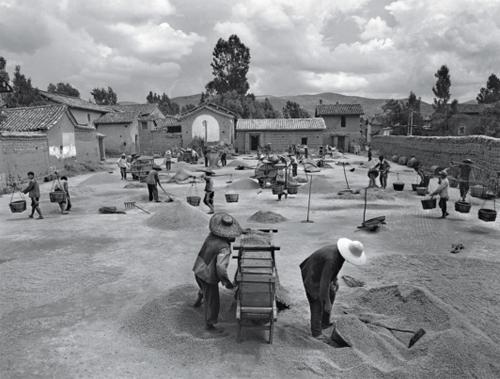

1983年9月,云南省楚雄市,村民在打谷場上勞作。 徐晉燕 攝

1986年8月,青海省瑪多縣,看演出的小學生。 朱憲民 攝

1994年9月,河南省泌陽縣,農民在趕集路上艱辛跋涉。 周一渤 攝

1962年,河南省蘭考縣,焦裕祿在花生地里拔草。 劉俊生 攝

廣西壯族自治區樂業縣新化鎮百坭村原第一書記黃文秀主動請纓一線,立志改變家鄉的落后面貌,為扶貧獻出生命。 陳名特 攝

2020年2月5日,貴州省臺江縣臺盤鄉,曾慶波(右)、陳鑫(中)、李根(左)為苗族群眾送去春耕物資,解決疫情防控期間的購物難題。 蔡興文 攝

2018年11月10日,廣西壯族自治區博白縣黃凌鎮白流村,扶貧工作隊員朱茂全(前排左)帶領村民墾荒。自2018年以來,扶貧工作隊依靠種植油茶,帶動全村群眾脫貧致富。 黃廣生 攝

2018年6月9日,湖南省芷江侗族自治縣,果農在鐵路附近采摘桃子。2014年,滬昆高鐵湖南段開通以后,為芷江侗族自治縣人民群眾脫貧致富發揮了積極作用。 李小平 攝

如何確定展覽的結構

要策劃一個打動讀者的展覽,首先要明白讀者希望看到什么。對于脫貧攻堅這個劃時代的工程,讀者最感興趣的其實是兩個問題:第一,這個任務是怎么完成的,也就是脫貧攻堅的過程?第二,完成之后是什么樣子的,也就是脫貧攻堅的成果?本次展覽的大結構分為“攻堅”與“圓夢”兩個部分,看名字就能發現,兩部分結構的內容正好對應讀者關心的兩個問題。能夠針對讀者需求,有的放矢地組織作品,就為整個展覽的成功奠定了基礎。

結構的另一個部分是體量,本次展覽的體量是大約180幅作品,這個數字不是隨意形成,而是有精心的考慮:一方面,脫貧攻堅是個系統工程,如果作品數量太少,作品信息量和時空覆蓋面不足,不足以勾勒事件全貌,也不足以產生足夠的公信力;另一方面,這畢竟是一個獨立的實體展覽,主辦者要在一個有限空間內鋪陳作品,讀者也要一氣呵成完成閱讀。如果作品數量過多,不但展覽思路不容易落實,讀者閱讀的精力也難以維持。目前這個體量,既有一定的信息量,又不至于頭緒過多或者閱讀過累,基本上把握住了信息傳播、展覽設計和閱讀體驗三者的平衡點。

這是一個不大的細節,只有保證展覽具有一定體量,才能讓這樣的細節納入進來。

2014年1月1日,西藏自治區日喀則市江當鄉江當村,正在治沙的人們突然遭遇風沙來襲。這里有8000畝沙漠, 植物的存活率很低,當地護林員用自己的雙手種出一株株“希望”。 王偉濤 攝

2016年11月16日,浙江省麗水市蓮都區畎岸村,土蜂養殖戶正在收割蜂蜜。當地探索出了“十箱萬元助低收入農戶增收”產業精準扶貧新模式。農戶養上十箱土蜂,憑勞動就能有萬元收入。 朱旭萍 攝。

如何確保展覽的感染力

打動讀者,是一個展覽的核心問題。一個180件作品的展覽,其感染力絕不可能主要來源于某一件具體作品,這就像一部20萬字的長篇小說,感染力絕不可能主要來自一個300字的自然段。展覽的感染力,一定來自于對作品的組織形式,也就是展覽的敘事方式。

在作品的組織方式中,單一敘事邏輯(比如純粹的時間或者地域鋪排)操作起來是最簡單的。但是當展覽的規模到了一定程度,單一邏輯就會顯得單調。

本次展覽雖然只有180幅照片,體量不算特別大,但是為了達到最好的感染力,仍然綜合采取了至少三種有效的敘事方式:空間的敘事、時間的敘事和點面結合的敘事。

空間的敘事,是最具“公信力”的敘事方式。攝影固然是生動直觀反映現實的方式,但單張照片所反映的,仍然只是一時一地的現實,可以證明真實性,不能證明普遍性。展覽為了體現脫貧攻堅在全國范圍內的普遍開展,采取了多點采集、集中呈現的方式。作品涵蓋了眾多地區、民族和行業,也囊括了衣食住行、教育、就業等百姓生活的方方面面。唯有這樣的表現方式,才能體現出脫貧攻堅這一創舉的廣泛性、普遍性,從而呼應其在整個國家社會發展層面的重要意義。

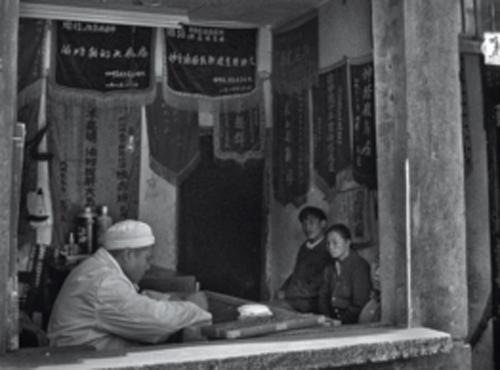

1996年5月,貴州省赫章縣街頭,一家中醫診所。 于文國 攝

2018年7月24日,貴州省威寧縣石門鄉,醫務人員在年豐村衛生室為前來就診的鄉親們看病、答疑。該衛生室是威寧同濟醫院駐石門鄉年豐村幫扶點。 于文國 攝

西藏自治區和浙江省相隔千里,現實情況差異巨大,外化呈現也各有特色。不同的地區都在向著同一個方向發展進步,主題的說服力就體現得更充分。

時間的敘事,是最鮮明直觀的敘事方式。對比是人類文明認識世界的有力武器。在表現發展變化的語境中,對于同一事物或者同一類事物的鮮明對比,其說服力、感染力可能超過千言萬語。本次展覽推出了多組“不同時代+相同主題”性格鮮明的對比,時代發展的印跡躍然紙上。就個人在展覽現場的觀察,這些對比也是讀者駐足最久、反應最強烈的作品。特別要為策展方點贊的是,其選擇的所謂“對比”不僅僅局限于同一地點、同一動作的對比,還擴展到同一種行為模式或者思維方式的對比。后一種因為可以體現時代對人觀念的影響,有時候反而更加能說明問題,也能引起讀者更大的反響。

1995年2月8日,甘肅省張家川縣張棉村,四位進村的貨郎。 孫廷永 攝

2020年4月26日,江西省遂川縣副縣長彭水生(后排中)在湯湖鎮同洲茶場為當地特產直播代言。 彭志強 攝

關于醫療條件的對比作品,作者均為于文國。這樣的對比直接鮮明,比幾千字的調查報告和寫滿一整張的數據圖標更能直擊讀者。

關于賣貨的對比作品,對比關系并不像于文國那組對比那么緊密,但是因為涉及到了行為方式的變化,閱讀趣味性更強。

2020年4月9日,寧夏回族自治區永寧縣閩寧鎮,建新房的村民正與老家的親人通話。 鄔志斌 攝

2019年8月4日,浙江省桐廬縣橫村鎮白云村,來自云南省昭通的務工人員在河堤上工作。 鄒鴻 攝

2017年11月8日,甘肅省金昌市河西堡小鎮進行棚戶區改造,忙碌了一天的農民在休息。 沈雁軍 攝

2018年7月22日,寧夏回族自治區中寧縣徐套村,村民拉著西瓜回家。揚黃灌溉工程改善了硒砂瓜種植區的生產生活用水條件,硒砂瓜種植面積和產量大幅提升。 鄔志斌 攝

2017年6月3日,廣西壯族自治區藤縣金雞鎮,磚廠里的女工在工間休息。 霍雨鋒 攝

2014年7月3日,廣東省肇慶市高要區大灣鎮,朱井良一家在田頭露宿。他通過網絡等渠道尋找收割信息,為下一行程找準方向。 朱健興 攝

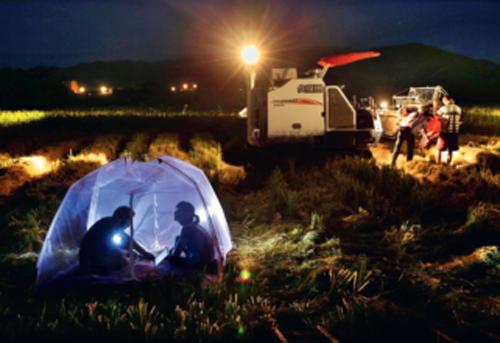

2017年6月23日,安徽省鳳陽縣方邱湖農場,農民用上了現代化的生產工具。 馬利 攝

以點帶面,則是最能講好故事感動讀者的敘事方式。描繪大時代,先寫小故事,沒有什么比小人物的命運故事最能吸引讀者了。在一個攝影展覽中,如果只有單純的廣泛空間敘事,還是不免會失之于散,需要同時結合突出若干重點,在這些重點體現故事性,吸引讀者產生共情。本次展覽在廣泛覆蓋地域空間的基礎上,突出了一些重點地區,比如湖南省十八洞村、寧夏回族自治區的閩寧鎮等。這些重點地區的作品有名有姓有經歷,形成了展覽當中的獨特亮點。

2012年12月14日,廣西壯族自治區鳳山縣金牙瑤族鄉外里小學,學生們用自來水洗碗。鳳山縣通過實施集中供水工程、建設家庭水柜、引用山泉水等方式,解決農戶的安全飲水問題。 周恩革 攝

2020年5月13日,四川省昭覺縣阿土列爾村村民莫色達體背著行裝下山。該村被稱為“懸崖村”,已經陸續搬遷到縣城附近的集中安置點。 張林 攝

隨著貴州省畢節市精準扶貧工作的推進,貧困地區家庭經過易地搬遷走出大山。2018年3月1日,張琴的家搬到論河村中心新村,她和妹妹有了自己的房間和新床。 陳杰 攝

2018年10月15日,廣西壯族自治區天峨縣的易地搬遷戶抽簽分房活動中,老奶奶抽到了滿意的住房。 羅升 攝

2020年4月9日,四川省阿壩縣阿壩鎮尕休村,村民以當地傳統方式修建新房。尕休村圍繞脫貧摘帽目標,綜合實施產業脫貧等項目。 余晉 攝

2020年5月15日,吉克史洛在四川省昭覺縣城新家陽臺上眺望風景。 陳杰 攝

2019年3月27日,河南省盧氏縣沙河鄉果角村,村民任當鋒正在喂羊。2018年他在當地金融扶貧政策的支持下返鄉創業,從打工仔變成羊倌。 李嘉南 攝

2018年11月30日,青海省海西州海拔4200多米的都蘭縣溝里合支龍野生動物保護救助站,兩只被救助的藏原羚跟著德措吉回家。第二年春天,它們將被放歸大自然。 宋林繼 攝

看過展覽之后,可能有些讀者會覺得,有些照片看上去不是那么“酷炫”啊?請讀者切記,展覽選擇每一張照片,沒有抽象的“好”或“不好”,只有具體的“合用”或“不合用”。亞當斯的《月升》好不好?薩爾加多的《創世紀》好不好?反映不了展覽的感情和主題,就放不進這個展覽。有些照片不以視覺呈現見長,但是放在展覽當中足以說明展覽要說明的問題,體現策展方要體現的想法,那就是展覽合用的“好照片”。

對讀者而言,“希望的田野”不僅僅是一個獨立的展覽,同時也是一種可以學習借鑒的工作方法。讀者要組織自己的作品,無論是體量大的展覽還是單純的組照,可以從中學到三件事。

2019年9月19日,四川省美姑縣洛莫依達鄉開展貧困戶素質提升培訓工程,年輕的學員拿到了結業證書。 阿牛史日 攝

第一,拿到一個主題,不能僅僅想到自己“想說什么”,也要想到讀者“想看什么”,一定要圍繞讀者對主題的閱讀需求組織結構,才能取得更好的傳播效果。

第二,豐富產生美,因此作品要盡可能采用更加豐富的敘事結構,依次確保入展作品的閱讀體驗。至于采取哪些結構,又要回到作品的主題和目的上討論。

最后,夠資格的攝影人,務必跳出“美的陷阱”。專題和展覽中的作品,不是單獨發揮作用,而是共同作用形成“合力”。因此選擇作品,一定是符合主題要求、體系要求的,方為上品。