軟巖巷道松動圈P波測試與錨桿支護數值模擬研究

趙文強

(中咨公路養護檢測技術有限公司, 北京 102202)

0 引言

采礦行業一直是我國各工業的基礎,長期開采使得淺部資源逐漸枯竭,開采深度也逐年增加,隨著開采深度地增加,地質環境和開采條件也變得更為復雜,如地應力較大,巖體破碎,裂隙發育等,巖體表現出軟巖的特性,使巷道的開挖和支護變得更加困難,為此,不少學者做了大量的分析和研究[1?4]。張小剛等[5]通過現場工業試驗和數值模擬研究了深部高應力軟巖巷道難支護的問題,模擬分析不同形狀斷面巷道的圍巖體應力狀態和變形狀態,優化了巷道設計方案,提出復合型的支護方案,有效的增強了巷道的穩定性。劉森[6]以自然平衡拱理論為基礎,結合現場實時監測和數值模擬方法,為高盈利軟巖巷道的穩定性分析提供了有價值的參考。劉春陽[7]在分析該應力軟巖的力學性質及圍巖體裂隙發育程度后,提出了增加錨桿長度并結合錨網和噴漿支護,有效地改善了軟巖巷道的支護質量,提高了巷道圍巖體的穩定和安全性。楊秀章等[8]針對軟巖巷道提出精細化的數值模擬,模擬結果與現場實際巷道的支護方案有較好的一致性,在此次基礎上,通過模擬分析多個支護方案,獲得了最優的支護方案,在現場施工中,該方案取得了非常理想的效果。鞏志力[9]針對煤礦深井軟巖巷道,采用地質雷達探測巷道圍巖體的松動圈范圍,并結合數值模擬分子巷道支護方案,進而獲得巷道最優支護參數和最優讓壓空間等參數,為巷道的開挖支護工作提供參考。

本文以國內某地下礦山為工程背景,針對巷道開挖后臨時的錨桿支護在短時間內出現嚴重垮塌的現象,運用P波檢測方法測試巷道頂板圍巖體的松動圈。根據松動圈范圍確定錨桿支護尺寸,并運用數值模擬分析所選錨桿在支護后巷道的穩定性,通過現場巷道支護的實際情況驗證臨時支護的錨桿尺寸的合理性。

1 松動圈測試

1.1 工程背景

我國南方某地下礦山埋深近1200m,由于深部高應力作用、區域內斷層較多以及開挖擾動等多種影響因素,導致圍巖體裂隙發育程度較大。原巖應力實測結果,鉛垂應力達到22.35 MPa,最大水平應力達到19.21 MPa。由于受到多個斷層的影響,巖體完整性較差,巷道開挖后采用錨網支護作為臨時支護。然而,在開挖之后的掌子面附近,由于沒來得及支護便出現垮塌現象,如圖1所示;在臨時支護的區域,支護近12d后,也發生大面積的垮塌,如圖2所示。

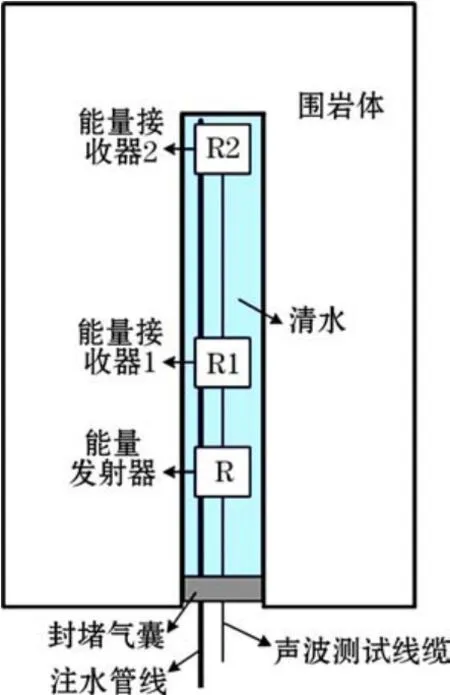

1.2 頂板松動圈P波測試原理

巷道頂板松動圈的測試采用P波速度測試方法,測試儀器為RSM-SY5(T)單發雙收的單孔測試儀。通過在巷道頂板打鉆測試孔,孔徑為60mm,孔徑不能太大,不然孔口的氣囊無法進行完好的密封,但也不能太小,防止探頭無法安裝。測試時,需要用清水作為耦合介質,以便能準確測量圍巖體的P波速度。由于是頂板的測孔,孔口朝下,需要用氣囊密封孔口,并持續向氣囊中充氣,同時向測孔中持續注入清水,以保證清水能夠充滿整個測孔。P波速度測試原理如圖3所示。

圖1 開挖2d后垮塌

圖2 錨桿支護12d后發生垮塌

圖3 頂板P速度測試原理

根據圖3中P波速度傳播的原理,設能量由發射器R到接收器R1的傳播時間為t1,設能量由發射器R到接收器R2的傳播時間為t2,根據儀器參數接收器R1和接收器R2之間的距離為ΔL,則P波速度Vp可以表示為:

1.3 P波測試結果與頂板松動圈確定

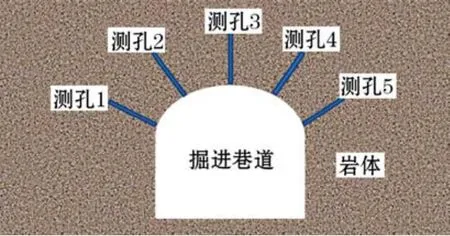

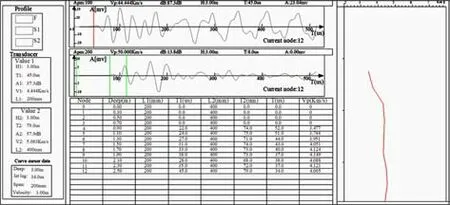

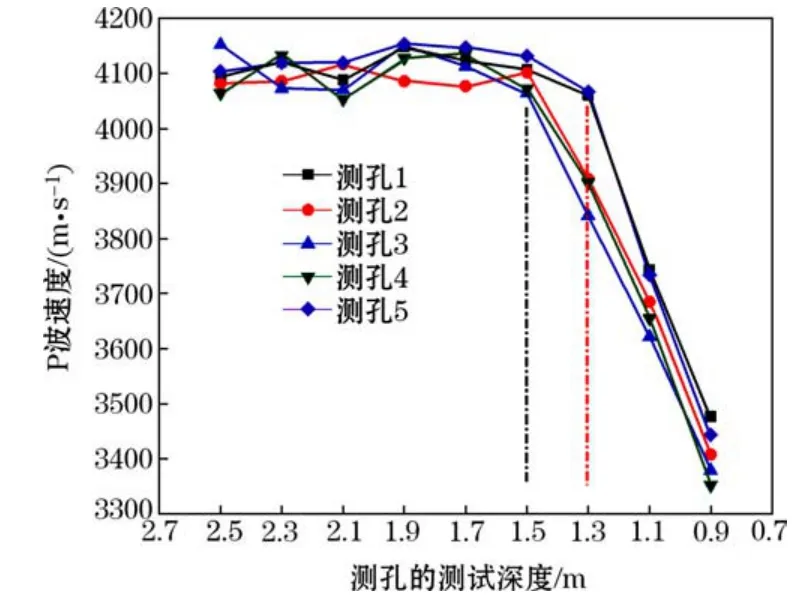

(1)波測試結果。為了準確測試巷道的松動圈,需在巷道頂板不同位置設置測試孔。結合現場實際,巷道頂板P波速度的測試孔布置以巷道中線呈對稱形式布置,即頂板中線布置1個測試孔,兩邊各布置2個測試孔,如圖4所示。以便能準確獲取巷道不同位置的P波速度變化特征,進而確定巷道最大范圍的松動圈位置。P波速度單孔測試的波形識別如圖5所示,通過準確調整能量接收器1和接收器2的起始能量位置,通過式(2)計算獲得P波速度值,巷道斷面測試孔的P波速度分布特征如圖6所示。

圖4 巷道松動圈測試孔布置

圖5 P波波形識別

圖6 P波速度分布特征

(2)松動圈確定。從圖6中可以看出,偏向于兩幫的測孔(測孔1和測孔5)在深度為1.3m時,P波速度開始下降,即圖6中紅色點劃線的位置,為了確保松動圈的最大區域,可以判斷兩幫區域的松動圈約為1.3m。頂板的測孔(測孔2、測孔3和測孔4)在深度為1.5m時,P波速度開始下降,即圖6中黑色點劃線的位置,為了確保松動圈的最大區域,可以判斷,兩幫區域松動圈約為1.5m。

在測試過程中,為了能夠準確的確定松動圈范圍,通過多次測試來提高測試的準確性。結合多個斷面的P波速度測試結果,整個巷道的最大松動圈范圍約為1.53m。

2 巷道支護及其穩定性分析

根據松動圈測試結果可知,前期開挖后臨時支護的錨桿較短,整個錨桿包括錨固端均在圍巖體松動圈的范圍之內,圍巖體的松動圈是由于爆破開挖導致圍巖體遭受不同程度的損傷而形成的。因此,錨桿沒有被錨固在穩定巖層中,這是導致開挖后臨時支護出現垮塌的主要原因。針對這種情況,結合松動圈測試結果,選取長度為1.8m的錨桿,增加錨桿長度能夠確保錨桿的端部能錨固在穩定巖層中,確保能夠發揮錨桿錨固的懸吊作用,使錨桿起到有效的支護作用。

巷道開挖后,錨桿臨時支護參數如下:優化前錨桿長度為1500mm,優化后錨桿長度為1800mm,錨桿間排距為900mm×900mm,金屬網的網度為150mm×150mm。

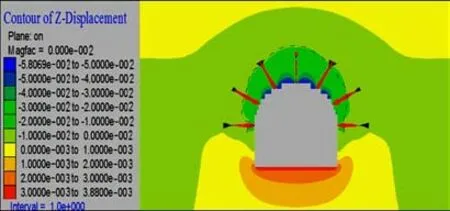

在進行錨桿優化后的模擬分析之前,首先對已垮塌的巷道進行模擬反演分析,模擬對錨桿優化后的支護效果,巷道開挖臨時支護垮塌之前的模擬結果如圖7所示。從圖7中可以看出巷道頂板的最大Z向位移達到58mm,在巷道頂板錨桿錨固的端部Z向位移量達到10mm~20mm。結合松動圈測試結果,圖7中點劃線所包圍的深色區域對應了圍巖體松動圈范圍,即巷道頂板的錨桿均在松動圈范圍內,沒有起到有效的支護作用,因此臨時支護后短時間內出現了垮塌。

圖7 原垮塌巷道的支護模擬反演

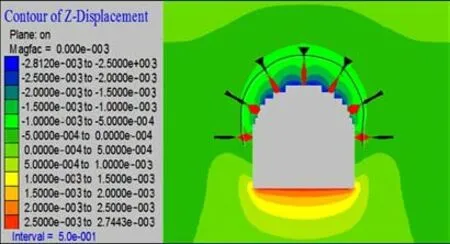

錨桿長度增加到1800mm之后,為評估1800mm錨桿支護后的支護效果,先通過數值模擬分析1800mm錨桿支護后巷道的變形情況,確定支護巷道穩定后在用于現場實踐,以確保現場施工作業環境的安全性。錨桿增加到1800mm后,巷道開挖后臨時支護的模擬結果如圖8所示,優化錨桿長度后,巷道頂板錨桿的錨固端均在穩定的巖層中,巷道頂板的最大Z向位移僅有2.8mm,與之前臨時支護垮塌后的巷道圍巖體Z向位移相比,圍巖體的Z向位移有較大的降低,即巷道圍巖體的穩定性有較大的提高。

圖8 錨桿長度優化后的支護模擬

3 結論

(1)在巷道開挖后的圍巖體穩定性分析中,通過P波速度測試,能準確有效地獲得圍巖體松動圈范圍,松動圈范圍的確定為巷道開挖臨時支護的錨桿長度的選取提供可靠的依據。

(2)確定錨桿長度后,運用數值模擬方法,模擬分析錨桿支護后巷道圍巖體的位移量以及有效的支護范圍,驗證錨桿長度參數選取的合理性,實現了對錨桿長度參數的合理優化。