九龍峽水電站I#滑坡形成機制及穩定性分析*

王軍

(1.華北有色工程勘察院有限公司, 河北 石家莊 050021;2.河北省礦山地下水安全技術創新中心, 河北 石家莊 050021)

0 引言

受新構造運動和地層巖性等地質條件的影響,白龍江流域河谷兩側發育大量滑坡、泥石流等地質災害[1]。對滑坡的形成機制進行研究可以為滑坡的穩定性評價和預測防治提供重要依據[2]。自瓦伊昂滑坡發生后,國內外學者對順層滑坡的地質力學模式和形成機制進行了大量的研究[3]。九龍峽I#滑坡千枚巖與板巖順層滑移-彎曲破壞模式的形成機制的研究理論相對較少[4?10]。九龍峽I#滑坡位于壩線上游1.1 km的白龍江右岸,一旦失穩將直接影響到擋水建筑物及水庫的運行安全,故對其形成機制和穩定性進行探討具有重要的工程意義。

1 地質環境條件

1.1 地形地貌

滑坡區內河谷深切,剖面上呈“V”字形,右岸為河流侵蝕岸,下游側為河流拐彎處;左岸為堆積岸,發育有白龍江的Ⅱ級階地,階面最大寬度約450m。由于特殊地形、河流側蝕及侵蝕作用,從而為滑體的產生形成了高陡的臨空條件。

1.2 地層巖性

滑坡區基巖地層為互層的下志留統薄層狀千枚巖與板巖,巖層產狀為NW290°~320°/NE∠47°~57°,總體傾向岸外偏上游。

1.3 地質構造

滑坡處在白龍江斷裂的上盤面,距白龍江斷裂0.6 km,受白龍江斷層的逆沖影響,千枚巖、板巖層間產狀變化較大,層間擠壓帶、節理裂隙較發育。滑坡區基巖發育的結構面主要有3組:NE75°/NW∠85°,為構成滑坡下游側的邊界結構面;NW292°~355°/SW∠32°~62°,該組結構面為中-緩傾坡內、偏上游;NW 348°/ NE∠45°,該組結構面為傾向坡外、偏下游,構成上游側的邊界結構面;NW295°/NE∠50°,為層面。上述結構面的發育為滑坡變形破壞奠定了基礎條件。滑坡區的結構面發育特征統計如圖1所示。

圖1 節理裂隙發育等密度圖

2 滑坡基本特征

2.1 滑坡形態及規模

I#滑坡屬于大型的巖質滑坡,平面形態呈不規則的扇形,地貌形態上呈圈椅狀地形(見圖2)。滑坡前緣剪出口最低高程為1923m,堆積物頂面高程約為2010m,后緣高程約為2195m,高差約為270m;滑坡橫向長約為790m,縱向長約為475m;鉆孔資料表明,滑體平均厚度為60m左右,最厚可達107m,總體積約1847×104m3,其中正常蓄水水上體積為1556×104m3,水下體積為291×104m3,主滑方向為NE18°。

圖2 九龍峽I#滑坡全貌

滑坡前緣地形陡峻,坡角為36°~42°,中部1975m~2070m高程發育有較平緩的緩坡臺地,坡度為15°~18°,滑體上部覆蓋有崩坡積的塊碎石土。

2.2 滑坡邊界特征

I#滑坡上、下游側以沖溝為界,上游側沖溝切割深度可達8m~15m,中下部溝谷較寬闊。在上游邊界側緣靠后緣一帶有陡坎狀地貌,且可見千枚巖、板巖基巖出露,產狀為NW320°~348°/NE∠42°~45°;下游邊界也有沖溝發育,溝谷形狀較彎曲,中后部可見明顯的錯動壁,基巖以千枚巖為主。滑坡后緣可見較清晰新的弧狀拉裂陡坎,發育高程為2205m,高差為3m~8m;陡坎處可見強風化千枚巖,陡坎以下為滑坡堆積體,下游側拉裂變形不明顯,后緣上游一帶滑坡破裂壁明顯。

滑坡前緣剪出口(見圖3)位于正常河水位面附近,高程約1925m左右。在剪出口部位取樣過程中,見到滑動面光滑、且有擦痕,構成滑帶的物質主要為巖屑、巖粉和少量灰色泥質,滑帶厚度為10 cm~30 cm。

圖3 滑帶及滑面特征

2.3 變形破壞特征

I#滑坡變形破壞跡象明顯,除坡體后緣和上游側發育有明顯的拉裂、破裂壁外,滑坡體表面尤其前緣一帶淺表層坡體塌滑、拉裂變形明顯。后緣發育有呈弧形延伸、貫通性較好的拉裂陡坎,拉裂錯動高度約為3m~8m;上游側形成的拉裂、錯動高差為7m~9m,坡角為60°~65°的拉裂陡坎由滑坡前緣剪出口一直延伸至滑坡后緣。

除上述邊界部位處的破壞特征外,坡體中前部淺表層塌滑、拉裂、陷落變形較顯著,局部形成拉裂陡坎、拉裂陷落帶。圖4為坡體內發育的拉裂陡坎狀地貌。

圖4 中部拉裂陡坎

滑坡體的拉裂變形主要分布在2145m高程以下至前緣地帶,其拉裂從上游邊界開始逐漸向下游方向坡體后緣斷續延伸。在高程2030m一帶的緩坡臺地至陡坎前緣一帶,順河向拉裂較發育,局部拉裂、陷落帶寬為3m~4m,錯距為1.0 cm~2.5m,且表現外側低、內側高,從前緣到后緣呈牽引、滑移式變形特征。

滑坡體除發育拉裂縫、拉裂陡坎外,在坡體中,因拉裂還發育有大量的落水洞(見圖5),其直徑一般24 cm~30 cm,大的可達50 cm~60 cm,可見深度為50 cm~100 cm。坡體表面“馬刀樹”較發育,從另一方面反映了坡體呈持續蠕變的特征。

圖5 滑坡體中發育的落水洞

3 滑坡形成機制

I#滑坡所在范圍內前緣有白龍江河流切割,下游發育有沖溝,且滑坡所處右岸為河流侵蝕岸,左岸為堆積岸、發育Ⅱ級階地。在Ⅱ級階地以下呈河槽型地貌特征,即該階段河流浸蝕作用強烈。這些因素為滑坡的形成與演化提供了較好的臨空條件。此外,滑坡區巖層走向(NW290°~320°)與河谷走向(NW300°)大致相同,基巖產狀為NW290°~320°/NE∠47~57°,總體傾向岸外偏下游的中陡傾角順向坡,天然坡度角多在35°以上。岸坡的巖體為薄層狀千枚巖與板巖互層,質軟的千枚巖與板巖在自重作用下易發生順層或片理面的滑移-彎曲變形。因此該段岸坡具有發育一定規模滑移彎曲變形的巖性、地形條件。其發育形成過程如下。

(1)卸荷拉裂、巖體輕微彎曲階段。在河谷形成過程中,伴隨河流下切、側蝕作用,因大面積卸荷,使岸坡巖體沿結構面發生松弛,導致中陡傾角的片理面卸荷、回彈;在前緣臨空、巖體自重作用下,巖體沿層面發生滑移,但是由于滑移面并未臨空,使巖體下滑受阻,從而造成坡腳附近順層板梁承受縱向壓應力,并發生彎曲變形,如圖6及圖7(a)所示。

(2)順層蠕移、強烈彎曲隆起階段。隨著坡腳板梁的彎曲變形,中上部巖體進一步滑移、拉裂,大氣降水沿拉裂縫下滲,水的作用使層間軟弱結構面強度降低,加速了中上部巖體沿層間結構面蠕滑變形,巖體彎曲變形加劇。由于彎曲部位巖體強烈擴容,地面顯著隆起,巖體松動加劇,使坡腳出現局部崩落,從而加劇了滑移剪切面向深部發展。彎曲變形進一步加劇,巖層形成類似褶曲的彎曲形態,在彎曲端端部形成張裂帶,如圖7(b)和圖7(c)所示。

(3)滑移面貫通、滑坡形成階段。當斜坡變形進一步加劇,彎曲的巖層將沿張裂帶折斷(或潰屈),并與上部滑移面貫通、整體失穩形成滑坡,如圖7(d)所示。在滑坡的形成過程中,滑體沿凸的張斷帶潰屈,滑坡的規模稍小;當滑坡沿巖層根部的張裂帶貫通時,滑坡規模加大。

圖6 彎曲變形特征

圖7 順層滑移彎曲滑坡的形成過程

4 穩定性評價

4.1 計算參數

借助有限元法,選取Ⅰ#滑坡典型剖面,獲得因滑體自重而在滑面上產生的正應力。結合室內試驗及巖土體物理力學性質綜合確定計算參數,見表1。

4.2 計算結果

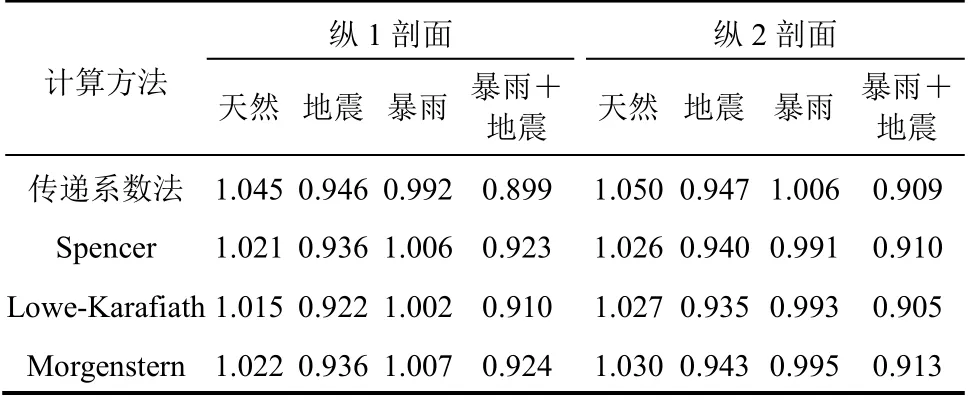

選取滑坡典型剖面建立穩定性計算模型(見圖8、圖9),基于表1的計算參數采用4種方法對邊坡蓄水前和蓄水后的穩定性進行評價。計算成果見表2和表3。

表1 穩定性計算參數

圖8 蓄水前滑體穩定性計算模型

圖9 蓄水后滑體穩定性計算模型

表2 蓄水前滑坡穩定性計算成果

表3 蓄水位后I#滑坡穩定性計算成果

由計算結果可知,4種方法對邊坡穩定性的評價結果基本一致,蓄水前天然條件為1.132~1.144,暴雨條件為1.032~1.051,地震條件為1.024~1.054,暴雨、地震疊加情況下,穩定性系數小于1。即天然工況下該滑坡整體處于基本穩定狀態,暴雨或地震工況下滑坡整體呈欠穩定狀態,暴雨和地震疊加條件下滑坡處于不穩定狀態。

水庫蓄水后滑坡體的穩定性明顯低于蓄水前,穩定性系數總體隨庫水位的升高而有所降低,天然條件為1.015~1.053、呈欠穩定狀態;暴雨條件為0.992~1.009,處于極限平衡狀態;地震條件為0.922~0.949,呈不穩定狀態。

5 結語

(1)九龍峽I#滑坡具有發育一定規模滑移彎曲變形的巖性、地形條件,變形機制為質軟的千枚巖與板巖在自重作用下發生順層的滑移-彎曲變形。

(2)在蓄水前天然工況下,該滑坡整體處于基本穩定狀態;暴雨或地震工況下,滑坡整體呈欠穩定狀態;暴雨和地震疊加條件下,滑坡處于不穩定狀態,這與現場勘查的定性分析基本一致。預測蓄水后穩定性有所降低。