為了民族曲藝花繁葉茂

黎凱

廣西有12個世居民族,民間文化藝術氛圍濃厚多彩,各個地區在本地方言基礎上融入當地特有的唱腔或伴奏樂器,形成了多種曲藝流派,如漢族的文場、漁鼓、零零落、粵曲,壯族的末倫、八音坐唱、天琴彈唱,瑤族的鈴鼓……多年之前,廣西大多數曲種還處于“養在深閨人未識”的狀態,如今,八桂曲苑屢結碩果,少數民族曲藝精品力作不斷涌現,斬獲多個全國獎項,在曲壇大放異彩,相關的傳承保護工作也在有條不紊地進行。這其中,包含有一位老人幾十年來的默默付出……

1957年,李侃從湖南農村來到桂林上小學。1958年春天的一個夜晚,他和同學參加七星公園的一個游園活動,在公園里,看到鮮花綴滿枝頭,彩燈亮在樹梢,這里蓮船蕩舟,那邊獅子搶青,大家陶醉在節日的喜慶之中。忽然,從光華璀璨的月牙山上傳來陣陣樂聲,有如天籟。李侃和同學循著聲音到月牙山山腰的一個亭子間,只見一隊民間藝人在演唱樂曲,唱的是《玉簪記》里尼姑陳妙常在秋江追趕書生潘必正的愛情故事,情節凄婉,曲調悱惻動人。這之前李侃在家鄉聽慣了花鼓戲,猛然聽到這清麗如漓江之水的旋律,如癡如醉。在這么美好的夜晚,在這秀甲天下的桂林山水之間,這絲絲入扣的美妙音樂深深地打動了李侃幼小的心靈。歷史記載,這一天是廣西壯族自治區成立的日子,李侃從此結識了廣西的代表性曲藝品種——廣西文場。而且,沉醉其中,開始了自己的曲韻人生。

20世紀60年代,李侃從桂林中學高中畢業,進入建筑公司,成為一名建筑木工。他用業余時間編寫了不少演唱節目,并在《桂林日報》發表了曲藝處女作——桂林漁鼓《王杰抗洪》。后來他有意識地寫了一些有說有唱、有人物有故事的唱詞,市曲藝隊的老師幫他把文本譜上曲子,并告訴他:這就是曲藝。不久,他開始在《廣西日報》《廣西文藝》《演唱》上發表曲藝作品,創作漸入佳境。

1980年1月,李侃作為業余作者的代表,參加廣西第三次文代會,這是“文革”結束之后廣西文藝工作者的首次盛會。在會上李侃有感于廣西曲藝家還沒有“組織”,便連夜起草了《關于成立廣西曲藝家協會的建議書》,有14位代表在建議書上簽了名。建議書得到大會支持和自治區黨委宣傳部的批準,幾經籌備,同年11月27日廣西曲藝家協會正式宣告成立,李侃被選為理事。由是,李侃的曲藝生涯隨著廣西曲藝一道,掀開了嶄新的篇章。

1979年,李侃調到桂林市群眾藝術館創編室工作。1981年10月,中國曲協在揚州召開全國中長篇書創作座談會,李侃作為廣西代表與會。這是“文革”之后全國首次舉行的高端曲藝盛會,代表近100人,李侃在會上結識了曲藝界許多著名的專家、作家、演員,這為他的曲韻人生走上國家級層面搭建起了階梯。

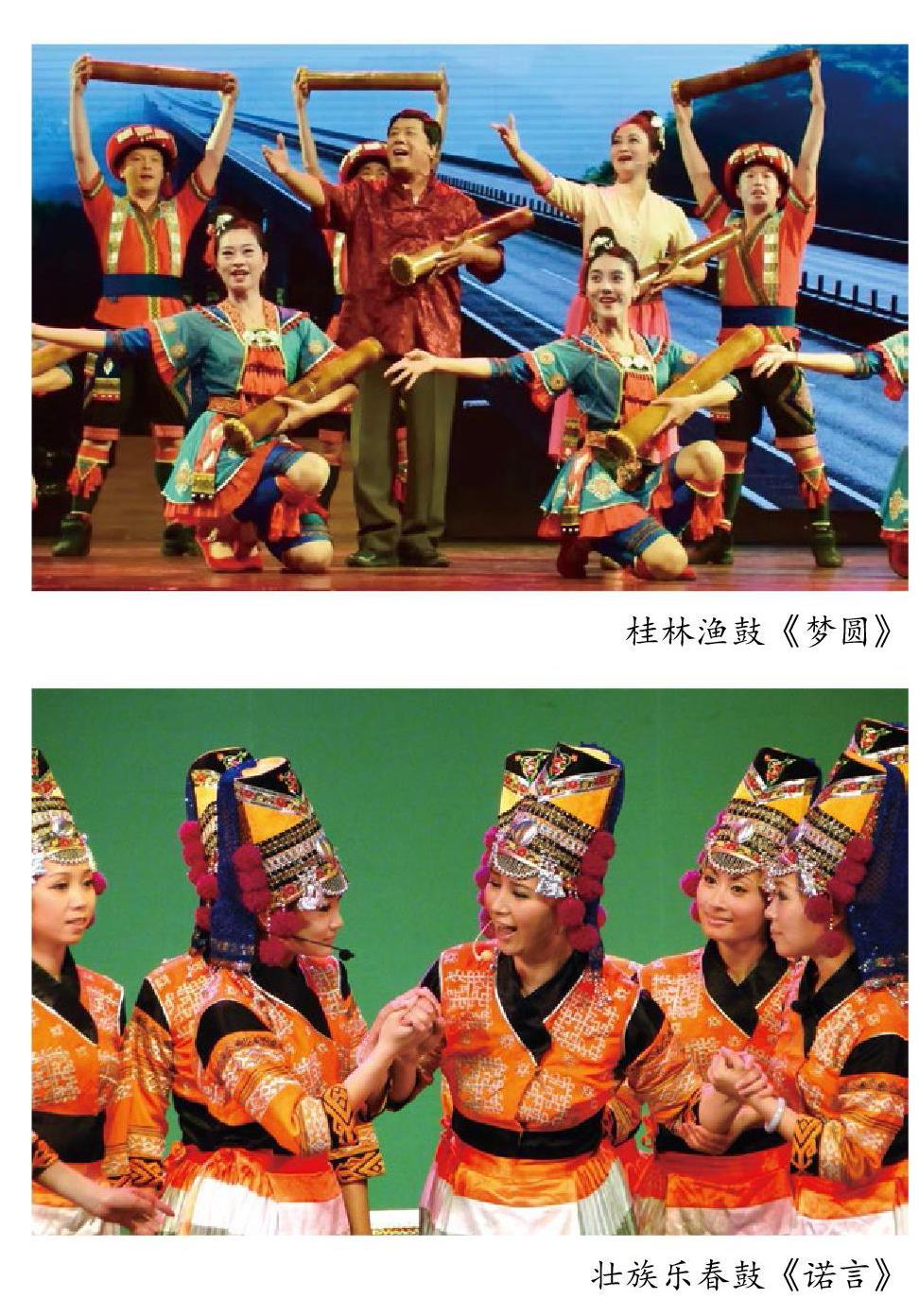

1995年,李侃被推舉為廣西曲藝家協會主席,后又連任了一屆,并選為中國曲藝家協會理事,他深深感覺肩上的擔子更重了。他下定決心,為廣西民族曲藝敬業奉獻、矢志不渝。在創作中,李侃時刻不忘使命,牢記責任,不入歧途,不劍走偏鋒,堅持為百姓創演。這些年他寫過數十個曲藝作品,出版了曲藝集《愛的女神》《李侃曲藝作品選》,文藝隨筆集《藝苑漫步》《侃侃而談》。李侃的作品有描寫人性光輝的《情深意切》,有頌揚金融衛士拼死保衛國家財產的《熱血金穗》,有讓心靈與山水同美的《漓水謠》,有歌頌少數民族重諾守信的《諾言》,還塑造了為圓中國夢而默默堅守瑤鄉八十載的老紅軍……由于這些作品來自生活,腳踩堅實的大地,高揚社會主義核心價值觀,歌頌普通人民心靈崇高之美,一經上演即受到人民群眾的喜愛。有專家這樣評論他的作品:內容上,展現普通勞動者的生活及其美好情懷;形式上,短小精悍,因小見大;結構上,開口很小,層層推進,巧妙綴連;語言上,簡明生動,富于張力;內涵上,挖掘深層次的社會底蘊。

《春蘭吟》是一個地道的廣西文場節目。一天,李侃在桂林榕湖飯店采訪,聽到1963年朱德同志在桂林栽種蘭花、送蘭花的故事。朱德是中國人民解放軍總司令,戰功卓著的開國元勛,他戎馬倥傯數十載,感情世界卻如此細膩。他的崇高與故事發生地的奇山秀水交相輝映,愈發光彩照人。李侃對這一題材認識上的升華,使他的精神得到陶冶,十分興奮,迅速進入創作狀態。幾易其稿寫出了抒情頌歌《春蘭吟》。這個節目經過作曲、導演、演員、樂手的傾情演繹,終于獲得成功,1997年評上了文化部文華新節目獎和廣西文藝創作銅鼓獎,開創了廣西小節目獲全國大獎的先河。

2012年4月,李侃得到一條線索,在廣西龍勝各族自治縣平等鄉庖田村,全寨輪流贍養侗族孤寡老人姚祖純,每戶一天,從他60歲起,至今已有10多年。在大家的悉心照料下,老人的病痛沒有了,人也精神了,還時不時搞一點幽默,自編自唱:“姚祖純,身體好,一日三餐吃得飽。”

李侃覺得這是一個很有意義的題材,立即趕往侗鄉實地考察。他看到一塊全寨輪流給姚老幫扶的“值日牌”,上面密密麻麻寫滿了戶主的名字,不禁情從心來。在采訪的基礎上,他還讀完了一本70多萬字的侗族文學史料,結合自己多次到侗鄉采風的積累,創作了表現侗族人民尊老愛幼、遵守“款”約光榮傳統的《侗寨傳奇》。他5次趕赴龍勝侗鄉,與導演、編曲、演員一道排出了一出既有傳統又有創新、民族色彩濃郁的侗族琵琶歌。2013年12月,該節目在內蒙古呼和浩特市參加第五屆全國少數民族曲藝展演,榮獲一等獎。

李侃曾經了解到湘江戰役之后,部隊長征西行,留下一些負傷的戰士,他們在少數民族地區隱姓埋名幾十年,生兒育女,及至暮年。桂林媒體曾經發起“尋找老紅軍”活動,找到十多人,都是90多歲的老人了,政府恢復了他們的身份,送他們回江西探親。而在老家,他們的名字早已刻在了烈士紀念碑上。李侃對這些老英雄無比欽佩,在一次采風途中,正好經過建設中的桂北高速公路,這里“恰好”與當年紅軍長征過桂北的路線相吻合,被稱為“紅色高速路”。這兩者有沒有聯系?生活給了李侃豐厚的素材和馳騁想象的空間,他深切感到現實是歷史的延伸,在這條路上,曾經有我們的紅軍戰士灑下的鮮血,是他們用身軀為今天的康莊大道鋪下了基石……靈感突然被點亮,一個傳奇故事不期而至。李侃將三代人跨度80年的巨大歷史內涵和瑤鄉高速發展的現實融進作品,在作品中可以看到“中國夢”在“革命代代如潮涌”中逐步實現,這就是《夢圓》的主題。這個節目選入中國文聯、中國曲協在北京舉辦的“向黨匯報——紀念中國共產黨成立95周年優秀曲藝節目展演”,并參加廣西紀念紅軍長征勝利80周年文藝晚會。

李侃沒有上過藝術院校,何況以前也沒有專門的曲藝學校,他自我調侃他的曲藝創作純粹是“摸著石頭過河”。當他在《曲藝》雜志發表了數十篇作品之后,編輯部鼓勵他總結創作經驗,寫曲藝理論文章。

回望走過的艱難創作道路,細細地梳理自己作品的脈絡,李侃寫出了一批理論文章,如《曲藝鮮花為群眾開放》《根植于民族沃土中的廣西曲藝》《我怎樣創作少數民族題材的曲藝作品》《少數民族曲藝如何在繼承傳統上創新發展》《試談短篇敘事唱曲類作品的短和精》《南方人看相聲》《廣西曲藝六十年》等,這些文章多以他自己的作品為實例。讀者的評價是實在、實用。由此,李侃不僅僅是曲藝作家,在《中國曲藝志》中,在他的名字詞條里,還被冠以“曲藝理論家”的稱謂。李侃感到理論對實踐的指導意義十分重要,于是組織了一次“廣西曲藝發展與先進文化前進方向研討會”,還先后策劃參與過三屆“廣西文場展演和發展論壇”,為廣西曲藝發展總結經驗、探索方向。

2004年,李侃正式辦理了退休手續。正當他以為自己身體健康、精力旺盛,有更多時間在廣西曲藝創作中大干一場的時候,病魔卻悄悄襲來,他被檢查出罹患結腸癌。2007年7月動手術后,在生命經受嚴峻考驗之時,他咬緊牙關下定決心要戰勝病魔,前后共做了6次化療。在住院期間,就在病床上,他一只手打點滴,一只手在幫助青年作者修改作品,此節目后來榮獲第三屆全國少數民族曲藝展演一等獎和廣西文藝創作銅鼓獎。化療期間,中國曲協領導劉蘭芳、姜昆等冒著天寒地凍到桂林看望李侃,送來了溫暖,給了他戰勝病魔的力量,亦是對廣西曲藝的親切關懷。近些年,李侃不顧年事已高,仍積極參加廣西文藝志愿者活動,先后在廣西、廣東等10多個地區的曲協和學校做曲藝創作輔導講座,并義務為業余作者看稿改稿,受到大家的尊重。

李侃時刻不忘一個文藝工作者的責任與擔當。他學習習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話后,深受鼓舞。近年來,他除了創作與時俱進的曲藝作品外,考慮得更多的是如何繼承民族曲藝的優秀傳統,使之煥發新的光輝。他認為非物質文化遺產產生和存在于特定自然和社會文化環境,并隨之演化而被傳承或絕滅。客觀事實是非物質文化遺產總是在變化發展中傳承的。我們的廣西文場,在表演形式上,過去的藝人特別是盲藝人,囿于自身條件,多數是坐唱,所謂“坐地傳情”。新中國成立后,慢慢發展為走唱和多人演唱,加進戲劇和舞蹈動作,一改文場呆板的表演形式,鮮活了起來。如果還是原來那樣坐在那里唱,內容不能喚醒觀眾的共鳴,唱腔又沒有多少變化,觀眾聽起來便索然無味,唱的人也打不起精神,久而久之曲種就會消亡。古人說的“時運交移,質文代變”“歌謠文理,與世推移”“文變染乎世情,興廢系乎時序”就是我們現在說的“與時俱進”的道理。創新,是保持藝術多樣性的生發點。非遺因創新得以傳承,傳承也超不出這一規律。

時光荏苒,60多年彈指一揮間。李侃從一名普通的工人業余作者起步,成為一名“曲藝作家”。他曾先后榮獲文化部文華新節目獎,廣西文藝創作銅鼓獎(共5次),被授予新中國60年“突出貢獻曲藝家”及“曲藝界優秀共產黨員”光榮稱號。他真心感謝廣西這方肥沃的土地,不斷地供給他豐腴的營養,使他有永不枯竭的動力,創作出源源不斷的新作。

花紅柳綠風漫語,春璀璨,正開端。這些年,在全體廣西曲藝人的共同努力下,廣西曲藝從默默無聞到在全國嶄露頭角,尤其是在少數民族曲藝創作演出方面,已然被曲藝界所矚目,占有一席之地。這其中,有無數個“李侃”這樣的文藝工作者,矢志不渝地遵循為人民服務的神圣使命,不忘初心,牢記責任,為廣西曲藝花繁葉茂、發展進步而奮斗終生。