基于系統動力學的艦船裝備維修保障體系演化仿真分析

楊春輝,張爍煒,胡濤

海軍工程大學 管理工程與裝備經濟系,湖北 武漢 430033

0 引 言

艦船裝備是現代戰爭戰斗力的重要組成部分,及時可靠的艦船裝備維修保障是保持、恢復乃至提高戰斗力的重要手段[1]。近年來,伴隨著作戰樣式、作戰理念和作戰環境的演變以及艦船裝備技術的發展,艦船裝備維修保障的地位和作用越來越突出,相關的維修保障工作也日益復雜[2-3]。

當前,在裝備維修保障體系的構成及其保障力的實現領域已經進行了廣泛而深入的研究。尹曉虎等[4]分析并研究了維修組織要素之間的交互、隸屬與協作關系,定義了維修系統的元組織,并基于維修保障簡單系統內各要素關系模型對維修保障體系進行了初步的定量研究。于洪敏等[5]系統分析了影響裝備保障能力生成模式轉變的主要因素,認為外部影響因素是裝備保障能力生成模式轉變的基本動因,而內部影響因素是裝備保障能力生成模式轉變的根本動力。

但在裝備維修保障體系演化方面的相關研究比較少見,且一般為定性研究,對于體系外部環境和體系內構成要素中哪些是能力形成的決定性因素,哪些是時間敏感因素,對體系建設將產生什么類型的后果及影響等研究內容,目前的研究還不夠系統、深入,且缺乏相應的演化模型來開展量化研究。為此,本文擬分析艦船裝備維修保障體系的構成,在此基礎上依據其發展歷程對體系的演化進行建模及仿真,考察關鍵因素對體系演化的影響,進而提出相應的政策建議。

1 艦船裝備維修保障體系的構成及演化動因分析

艦船裝備維修保障體系是指為了滿足海軍艦船的維修保障任務需求,由大量操作上交互協同、功能上相互獨立的各級、各類保障要素,按照一定的保障規則集合成的保障矛盾統一體,其本質是一個動態開放的復雜系統[6]。

與其他類型的武器裝備相比,艦船裝備在維修保障體系上具有顯著特點:

1) 艦船裝備高度復雜,涉及到機械、電氣、電子等諸多行業,包含眾多的設備,其維修保障能力影響因素眾多,維修保障相關要素必須成體系建設和發展,才能夠滿足艦船裝備需求。

2) 艦船裝備服役時間長,艦船裝備維修保障體系建設容易形成慣性,其改變需要較大的投入和較長的時間。

3) 隨著使命任務的變化,艦船裝備的任務模式、維修保障要求產生了較大幅度的變化。而維修保障領域的建設沒有跟上使命任務變化、艦船裝備發展,已經產生了較大負面影響。

4) 艦船裝備在執行遠海任務過程中,持續時間長,遠離岸基保障力量,與其他裝備在維修保障要求上有顯著差異。

因此,艦船裝備維修保障體系構成要素比其他裝備更為復雜,體系能力提升的投入大、時間長,亟需研究找出體系能力提升的關鍵因素。

1.1 艦船裝備維修保障體系構成分析

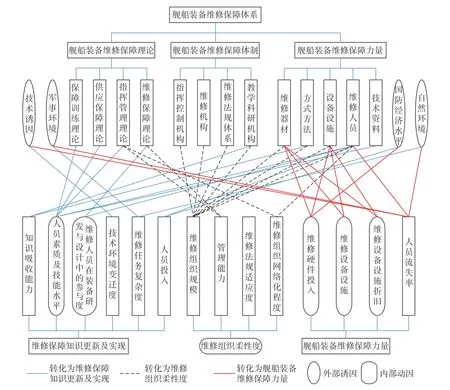

根據分析目標的不同,保障體系的構成要素可以直接劃分為資源要素和管理要素2類[7],或者分為保障力量、保障體制及保障理論3類[8]。本文重點從知識管理、知識創新的角度分析艦船裝備維修保障體系保障能力變化發展的過程,突出體系中的維修保障理論因素,因此將艦船裝備維修保障體系構成要素分為3個部分,即與艦船裝備維修保障活動直接關聯的艦船裝備維修保障力量,指導人員組織和開展維修工作的艦船裝備維修保障理論,以及艦船裝備維修保障體制。

艦船裝備維修保障力量是維修保障體系發揮作用的物質與技術基礎,包括與維修保障相關的人力、物力、技術、信息等資源要素。

艦船裝備維修保障體制包括與維修保障相關的組織體系和法規體系,是讓維修保障力量能夠協調一致發揮作用的管理要素。其中,維修保障組織體系主要包括指揮控制機構、維修機構和教學科研機構,這些機構通過實施管理職能,運用各種保障力量協調完成維修保障任務、提升維修保障能力,尤其是維修保障人員需要充分發揮主觀能動性,立足于現有硬件、軟件條件完成各項任務。維修保障法規體系通過明確機構職責、維修保障流程、技術要求等,將維修保障相關理論進行固化,確保維修保障工作順利進行。

艦船裝備維修保障理論是艦船裝備維修保障力量的重要支撐。艦船裝備維修保障理論包括維修保障理論、保障訓練理論、供應保障理論和指揮管理理論,這些理論一方面指導艦船裝備維修保障體制的構建,形成法規與技術標準體系,另一方面通過維修保障人員素質與技能等指標內化為知識,并通過創新、技術引進等方式不斷更新。因此,維修保障人員是艦船裝備維修保障體系中最為活躍的因素,是維系艦船裝備維修保障理論、體制、力量的關鍵紐帶。

艦船裝備維修保障體系基本結構如圖1所示。作為開放系統,艦船裝備維修保障體系在發展演化過程中,與外界的軍事環境、技術環境、社會經濟環境和自然環境之間存在著緊密聯系。隨著環境的變化,現有的艦船裝備維修保障體系將逐漸無法適應,難以發揮最大的保障效能。為此需要創新艦船裝備維修保障理論、調整保障體制、優化保障力量。通過深入分析艦船裝備維修保障體系的發展歷程,可以總結梳理影響體系能力形成的外界環境因素、內部構成因素及其影響路徑,并從中篩選出推動體系演化持續進行的關鍵動力因素,為開展體系建設提供指導。

1.2 艦船裝備維修保障體系演化歷程及動因分析

艦船裝備維修保障體系的發展大致經歷了4個階段,分別為初建時期(新中國成立到20世紀50年代)、成長發展時期(20世紀60年代到70年代)、現代化建設時期(20世紀80年代到21世紀初)、躍升期(21世紀初至今)。

初建時期,艦船裝備維修保障體系處于學習階段。通過向前蘇聯軍隊學、在干中學、自主創新等方式使艦船裝備維修保障體系的各要素得到初步構建。

成長發展時期,進一步完善了相應的維修法規,艦船裝備維修工作走向程序化道路。文革時期,盡管存在不良因素的干擾,我國海軍仍著重加強了維修硬件的建設。

現代化建設時期,由于海軍戰略的變化,海軍外事活動頻率劇增。此時期,我軍開展了裝備成建制、成系統形成作戰能力和保障能力(即“兩成兩力”)建設,逐漸改變了艦船裝備“造”、“改”、“修”、“用”的不協調,此時期維修人員開始大范圍直接參與艦船裝備的研發與設計(research and design,R&D)。

躍升期,艦船裝備的高技術集成性及高復雜性給艦船裝備維修保障體系帶來了新的挑戰,僅依靠軍內修理力量將難以完成所有保障任務。軍民融合式裝備保障受到重視,與此同時,高新技術的發展也給予艦船裝備維修保障體系前所未有的支持[9]。

總結整個艦船裝備維修保障體系發展的4個階段,可以發現演化是在技術環境變遷、軍事任務結構變化、軍事經濟發展的影響下,體系內各要素與外部環境不斷交互的過程。外部技術、軍事環境的變遷所造成的內外技術差距及任務結構變化,使保障壓力不斷增大,軍隊不得不加大對艦船裝備維修保障體系建設的投入。維修硬件方面,通過在維修設備設施、備品備件及人員培訓場所方面進行大量的投入來奠定體系功能發揮的物質基礎。軟件建設方面,一方面通過外部知識引進來彌補自身維修理論以及維修方式方法和領導管理方面的差距;另一方面,通過自主研發與創新、不斷吸收成功維修經驗來培育適合本國國情的維修知識體系。與此同時,必須不斷調整相應的組織規范與組織結構,以適應不斷變動的任務結構以及不斷更新的艦船裝備和維修任務環境。

此外,海軍戰略的變化將艦船裝備維修任務的實施環境由港口和近海推向遠海及境外,維修自然環境復雜度的提升又增加了維修任務的復雜程度。維修人員知識水平的不斷提高,以及任務時間要求的提高,使其有了直接參與裝備研發與設計的機會[10],也使維修組織的靈活度得到進一步提升。總的來說,艦船裝備維修保障體系的演化是內外因素共同作用的結果[11],是在軍事需求的牽引和指導下、技術環境的促進和支持下、自然環境的影響和制約下、國防經濟水平的保證下,組織柔性度、人員素質及技能水平不斷提高,維修硬件力量不斷加強,維修知識、管理思想不斷變革的過程。

艦船裝備維修保障體系作為一個動態開放的復雜系統,在其運作與發展的過程中無時無刻都與外界環境存在能量、信息、資源的交互,其演化的動因起源于這種交互過程。經分析,可以得到艦船裝備維修保障體系演化的8個主要因素。其中:人員及技術水平、硬件要素、組織要素及維修人員在裝備研發與設計中的參與度為內部動因;自然環境、技術誘因、國防經濟水平和軍事環境為外部誘因。限于文章篇幅,不再對各動因進行詳細說明。

2 艦船裝備維修保障體系演化系統動力學模型

系統動力學(system dynamics, SD)是系統科學理論與計算機建模仿真相結合,研究系統行為以及反饋結構的科學。該理論認為系統的特性及行為模式主要取決于系統的內部構造[12],并且系統內部構成要素互為因果,側重從系統內部的構造來找尋問題的根源,但該理論缺乏對外部環境和隨機事件干擾的考慮[13];因此,在采用SD進行建模前,應盡量考慮與分析研究對象子系統所有的內外影響因素及其因果關系。

2.1 主要演化動因轉換處理

為對艦船裝備維修保障體系演化過程進行定量描述,對主要演化動因進行下述轉換處理:

1) 軍事環境及維修自然環境的變遷主要由維修任務復雜度的變動來解釋,將組織要素的演化理解為維修組織適應度不斷提高的過程,即在組織規模擴張及管理能力和維修法規適應性不斷增強的基礎上,維修組織柔性度不斷增強的過程。

2) 艦船裝備維修保障體系的演化即體系環境適應度,由演化收益的大小進行闡述,即在一定周期后不斷提高維修任務經驗積累的過程。

3) 艦船裝備維修保障理論的變遷用知識吸收、積累、轉化前提下的維修知識更新及實現來解釋,以知識吸收、更新、實現與淘汰的視角對其演化過程進行描述。

4) 將管理能力以及維修法規適應度看作維修人員素質及技能水平的一種體現,是維修人員信息化、多能化的結果。

5) 艦船裝備維修保障力量主要由作為硬件的保障設備設施、維修器材、技術資料以及作為操作主體的艦船裝備維修人員構成。在技術變遷和任務復雜度提高的前提下將出現人員流失現象。維修硬件在長期使用過程中會產生一定程度的折舊。

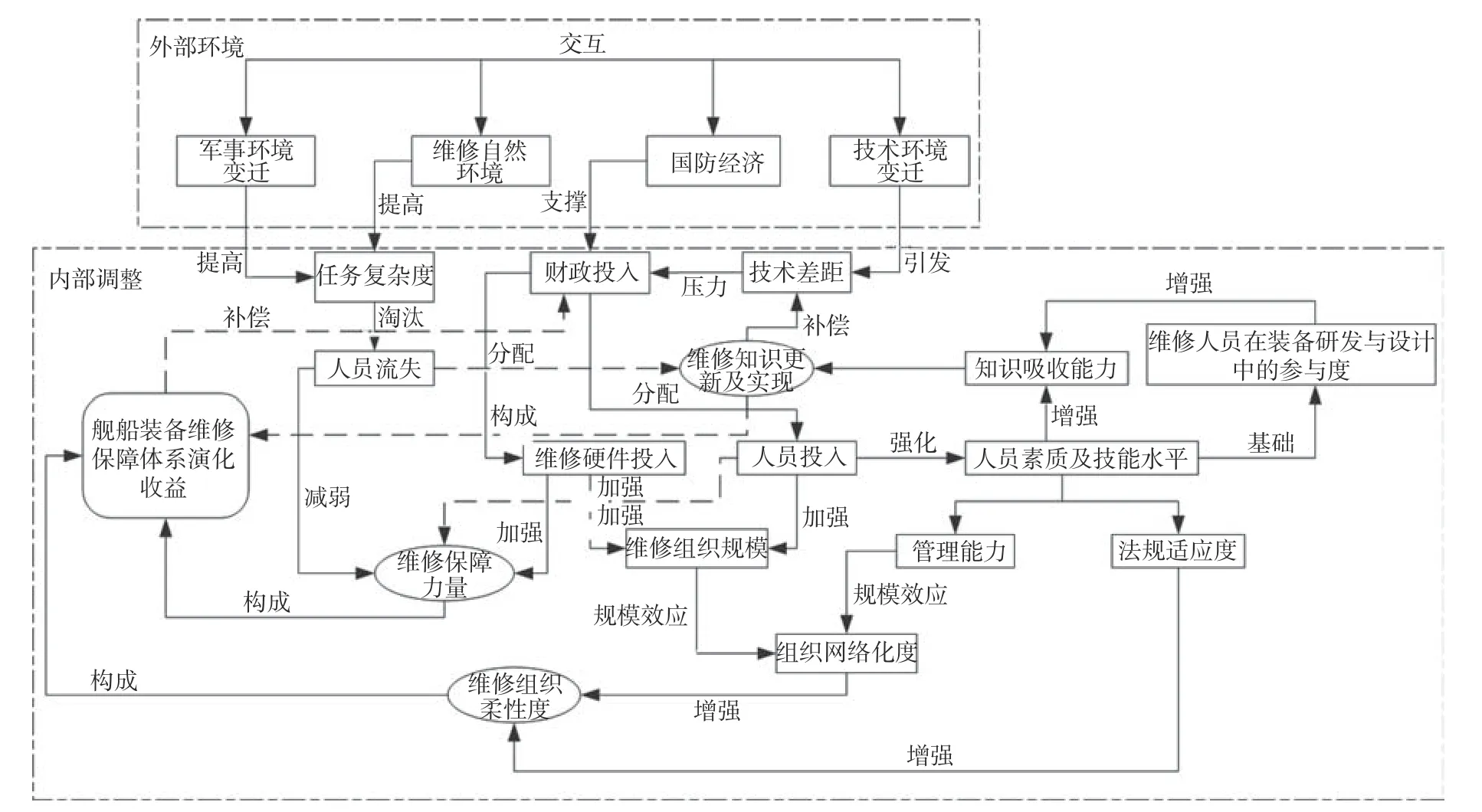

艦船裝備維修保障體系演化模型主要構成要素簡化處理關系對應圖如圖2所示。

2.2 艦船裝備維修保障體系演化模型運行路徑邏輯圖

依據轉化處理分析結果及圖2繪制如圖3所示的模型運行路徑邏輯圖。

該圖存在4條主要反饋回路:

1) 技術環境變遷度-任務結構復雜度-技術差距-財政投入-人員投入-維修人員素質及技能水平-維修人員在裝備研發與設計中的參與度-知識吸收能力-維修知識更新及實現-技術環境變遷度。該回路反映技術變遷引發的維修知識更新與實現。

2) 財政投入-維修硬件投入-維修設備設施折舊-艦船裝備維修保障力量-維修力量收益-艦船裝備維修保障體系演化收益-財政投入。該回路反映的是財政投入帶來的硬件要素提升。

3) 艦船裝備維修保障力量-維修組織規模-維修組織網絡化度-維修組織柔性度-組織柔性度收益-艦船裝備維修保障體系演化收益-財政投入-人員投入-艦船裝備維修保障力量。該回路反映的是保障力量子系統和組織柔性度子系統的交互路徑。

4) 人員投入-維修人員素質及技能水平-維修人員在裝備研發與設計中的參與度-知識吸收能力-管理能力-維修法規適應度-維修組織柔性度-組織柔性度收益-艦船裝備維修保障體系演化收益-財政投入-人員投入。該回路反映的是維修知識子系統及組織柔性度子系統間的交互路徑。

2.3 演化模型基本假設

艦船裝備維修保障體系的演化目前并沒有成熟的系統動力學模型,并且艦船裝備維修保障體系的構成要素及其演化的影響因素較為復雜,為了突出研究重點及簡化模型,現對模型做出如下假設:

假設1:為便于觀察體系演化趨勢,將財政投入限額定為150。此外,受知識水平限制,將維修人員在艦船裝備研發與設計中的參與度閾值設定為100。為更接近現實,本模型將考慮相關因素的時間延遲,存在時間延遲的相關因素,時間延遲在0.25~1年之間。

假設2:演化總收益無法盡數反哺財政投入,只能按一定比例轉化為新的財政投入并重新進入演化回路。

圖 2 艦船裝備維修保障體系構成要素簡化處理關系對應圖Fig.2 Simplified processing relation map of components of ship equipment maintenance support system

圖 3 艦船裝備維修保障體系演化運行路徑邏輯圖Fig.3 Logic diagram of evolution operation path of ship equipment maintenance support system

假設3:維修組織的柔性度是維修組織管理能力、網絡化程度、法規適應度的集中體系,將維修組織編制體制的調整改革理解為維修組織柔性度演化進程的一部分,組織柔性度的演化受維修力量和維修知識更新與實現演化的雙重制約。

假設4:當艦船裝備維修保障力量成長到一定規模時會產生規模效應,與管理能力及維修法規共同促進組織網絡化建設,而當組織規模達到一定程度時,若缺乏相應的管理、組織制度革新,龐大的組織規模將產生規模阻礙效應,阻礙組織的柔性化進程,從而降低維修組織的適應能力。

假設5:在沒有理論認識提升的前提下進行的組織調整改革將無法產生相應的演化收益。

假設6:將人員流失與維修硬件折舊納入演化回路,構成維修保障力量流出量。

假設7:維修知識更新及實現將對技術環境變遷度產生補償效應。此外,任務結構復雜度的度量不以參數具體數值來度量,而是以其波動程度來度量。

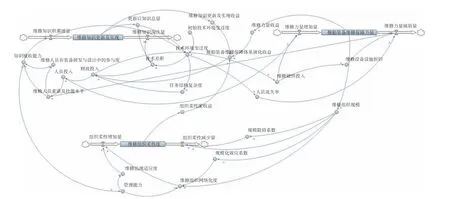

2.4 艦船裝備維修保障體系演化過程的系統流圖

圖4是根據因果關系圖構建的艦船裝備維修保障體系演化路徑系統流圖。該圖由維修知識更新及實現子系統、維修保障力量子系統、組織柔性子系統等3個子系統構成。體系演化模型涉及3個狀態變量(維修知識更新及實現、艦船裝備維修保障力量、維修組織柔性度)、6個流率變量(維修知識積累增量、維修知識淘汰量、維修力量增加量、維修力量減弱量、組織柔性增加量、組織柔性減少量),以及23個常量(初始知識存量、初始任務結構復雜度、壓力系數1和2、知識補償系數、轉化系數1~8、初始知識吸收能力、初始財政投入、初始硬件數、硬件投入轉化系數、人員流失系數、維修力量收益系數、維修知識更新及實現收益系數、力量規模轉化系數、組織柔性度收益系數、人員投入比例)。

維修知識更新及實現子系統是在技術變遷及任務需求變遷環境下,通過人員投入在一定的延遲后實現知識的積累、吸收和創新,是實現艦船裝備維修保障體系演化的根本路徑,該子系統中的“維修人員在艦船裝備研發與設計中的參與度”,在系統建立初期對體系的演化幾乎不產生作用,因為體系建立初期,維修人員的能力素質并未達到相應的標準,同時決策層也難以認識到該元素的重要性,而在體系演化中后期,由于管理水平、任務結構、知識水平的更新,維修人員在艦船裝備研發與設計中的參與度開始得到重視。

圖 4 艦船裝備維修保障體系演化系統流圖Fig.4 Evolution system flow chart of ship equipment maintenance support system

艦船裝備維修保障力量子系統由維修人員及維修硬件構成,艦船裝備維修人員作為知識積累、轉化和創新的主體以及器械、設備設施的主要使用者及維護者,與日益更新的維修設備設施共同實現維修組織規模的擴張,進而形成規模效應。

規模效應以及相應的管理革新子系統是形成維修組織網絡化的前提和基礎,為應對日益復雜的艦船裝備保障任務,艦船裝備維修保障組織必須具備更高的組織柔性度、更強的艦船裝備維修保障力量以及更先進的維修保障知識。子系統間協調交互,互相制約,共同促成艦船裝備維修保障體系的演化。

3 艦船裝備維修保障體系演化仿真分析

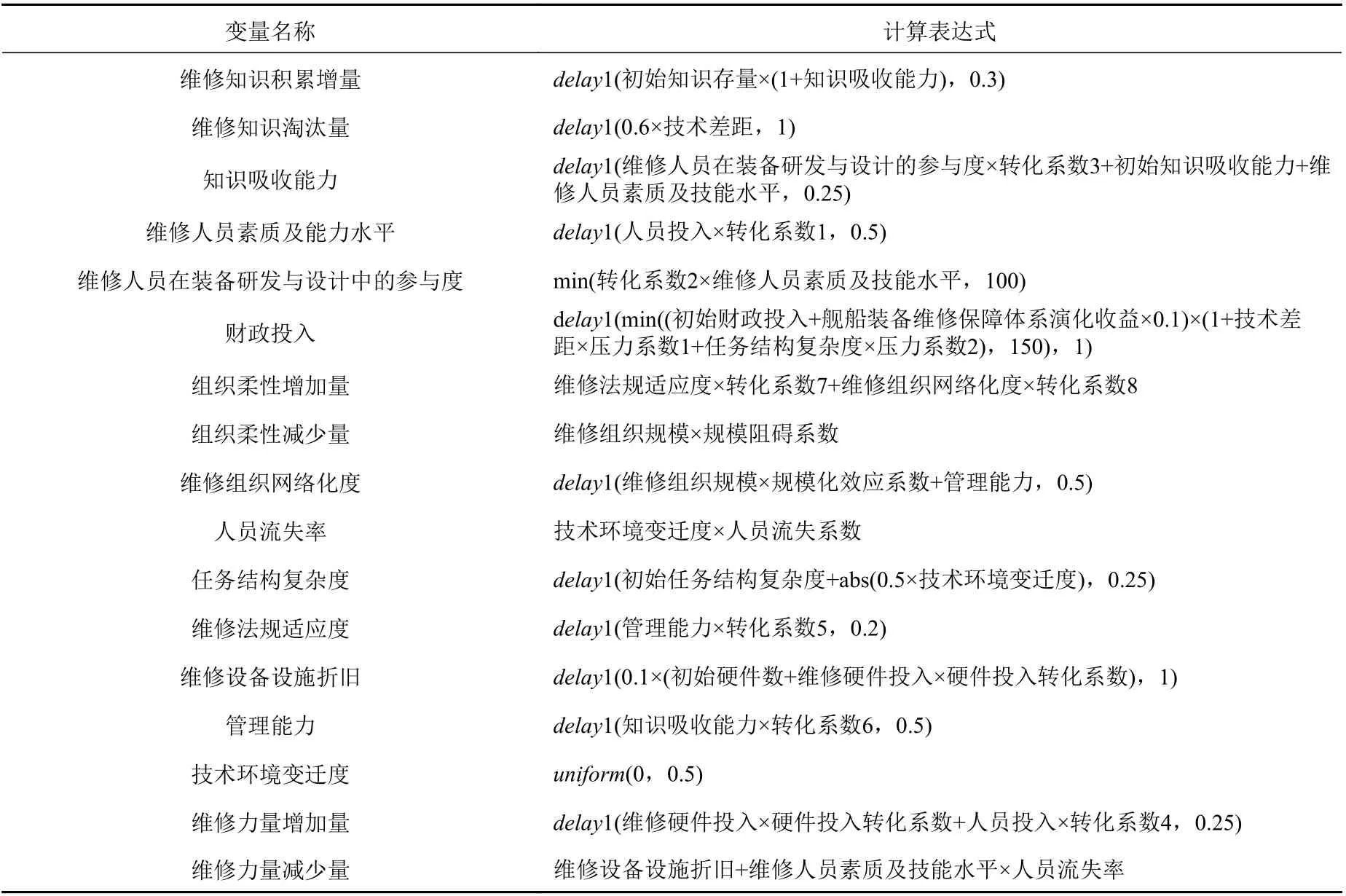

3.1 模型主要變量計算表達式

本文運用Anylogic平臺作為建模和仿真的工具。在系統動力學模型中,根據變量之間內在關系以及相關數據的統計分析,可以得出主要變量及其計算表達式,如表1所示。

表1中,delay1(y,n)函數表示指定參數在回路中產生的反饋效能存在時間延遲,n為延遲時間,單位為年。

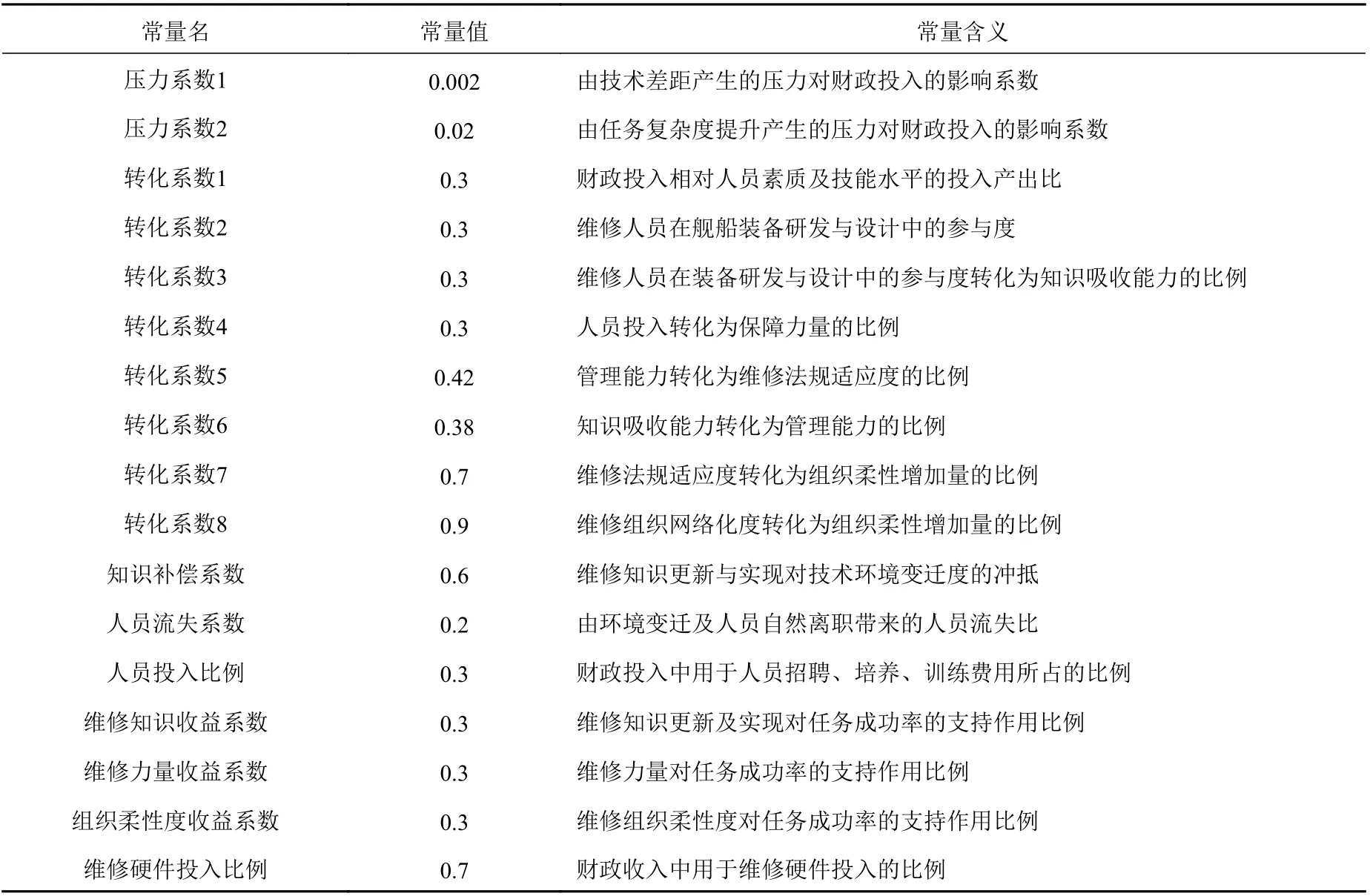

依據現有數據,結合上述模型運行路徑、主要參數公式及假設,對模型常量進行以下設定:對體系演化在時間維度上進行3∶1的縮放,設定仿真時間為20年。財政投入閾值設定為150,維修人員在裝備研發與設計中的參與度閾值為100,初始知識存量為50、初始財政投入為10、初始知識吸收能力為0.1、初始硬件數為30。其他相關常量含義及取值如表2所示。

3.2 模型仿真結果分析

仿真運行結果如圖5所示。

以模型運行所形成曲線的不同階段對應體系實際演化的4個時期。由仿真結果可以看出:

1) 艦船裝備維修保障體系演化收益在模型運行頭5年增長緩慢,在第2個5年后呈現指數增長趨勢,這表明在體系演化過程中出現了能力涌現效應[14]。而在最后一個5年由于財政投入閾值限制呈現出平緩增長趨勢。

2) 維修力量減弱量由于和人員流失率以及維修設備設施折舊掛鉤,人員流失率受自然流失以及技術環境變遷的雙重影響,由于技術環境變遷值處于隨機波動狀態,所以維修力量減弱量的增長呈現出劇烈波動,但其整體走勢為上漲。

3) 財政投入是影響艦船裝備維修保障體系演化的重要因素,由于給財政投入設定了閾值,在財政投入達到閾值后,所有流率變量的增長趨勢均放緩。

4) 組織柔性度在模型運行中期存在波動,但整體呈現螺旋上升趨勢。這說明維修組織發展到一定程度后,因管理及制度革新落后于維修組織規模的發展導致維修組織僵化、活性降低,從而降低系統應對復雜任務的能力,若維修組織不及時做出調整,維修任務的成功率將大大降低。

3.3 關鍵參數敏感性分析

根據演化概念模型,體系演化的關鍵表現為系統行為模式的轉化,盡管體系演化是內、外因共同作用的結果,但內在動因是導致系統行為模式轉化的最為直接和關鍵的原因。為了對現實艦船裝備維修保障體系發展決策提供相關的決策及支持,明確模型中關鍵參數對艦船裝備維修保障體系演化的影響程度,可以通過改變模型運行的參數值來觀察和比較模型輸出。

表 1 模型主要變量計算表達式Table 1 Calculation expressions of main variables in the model

表 2 模型主要常量及含義Table 2 Main constants and meanings of the model

圖 5 模型仿真運行結果Fig.5 Results of model simulation

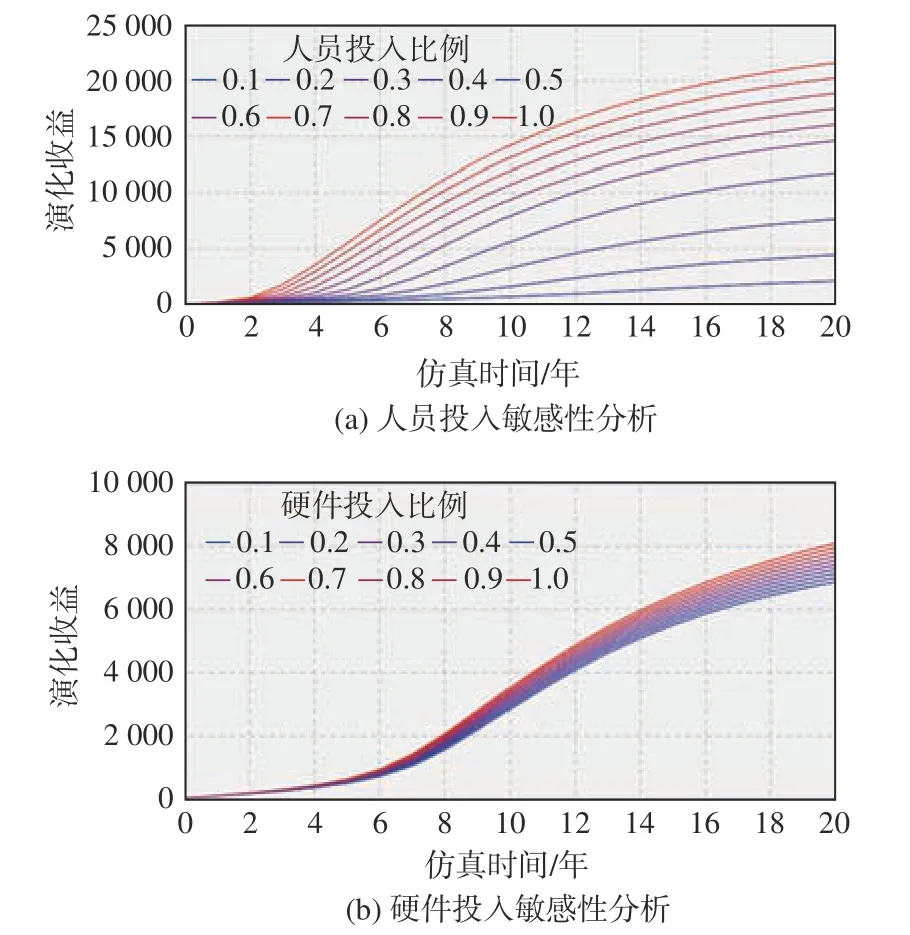

以人員投入比例及硬件投入比例為變動參數,以艦船裝備維修保障體系收益為對照參數進行參數敏感性分析。令人員投入比例、維修硬件投入比例的變化范圍均為[0.1,1],變動步長為0.1,進行仿真迭代,仿真結果如圖6所示。

從圖6中可以看出,在實驗初期提高硬件投入比例的邊際收益與提高人員投入比例的邊際收益差距并不明顯,這表明在體系演化初期,人員投入以及硬件投入應處于同等重要的位置。而到了實驗中后期,提高人員投入比例的邊際收益遠大于增加硬件投入比例所帶來的邊際收益,這表明在艦船裝備維修保障體系進入躍升期時,提高人員投入比例,強化維修人才培養訓練體系,建立相應激勵機制,防止人才流失,會給體系的演化帶來更為強大的支持作用。根據該結果,對現行的艦船裝備維修保障體系的建設提出以下幾點建議:

圖 6 人員投入、硬件投入的敏感性分析Fig.6 Sensitivity analysis of personnel investment and hardware investment

1) 建立及完善維修保障人員評測體系,再根據外部環境的變化及內部建設的需要確立相應的維修人員素質評估準則和標準,把好人才入口關;

2) 注重培養維修保障人員的綜合素質,建立維修保障人員培養與使用的良性運行機制;

3) 不斷完善法規制度、組織管理模式,減少人才培養和使用的阻力。

此外,以轉化系數2為變動參數,以維修組織柔性度以及艦船裝備維修保障體系演化收益為對照參數進行參數敏感性分析。令轉化系數2變化范圍為[0.1,1],步長為0.1,進行仿真迭代,仿真結果如圖7所示。

從圖7中可以看出,在實驗初期,由于維修人員素質與技能水平欠缺,管理機構重視程度不夠,維修人員難以直接參與艦船裝備的研發與設計,所以維修人員在艦船裝備研發與設計的參與度在體系演化前期對體系演化收益以及組織柔性度的幫助并不明顯;而在體系演化中后期,隨著維修人員素質與能力水平以及組織知識吸收能力的躍升、決策者重視程度的提高,維修人員在艦船裝備研發與設計中參與度的提升給組織柔性度以及體系演化帶來了較高的杠桿收益。實驗結果表明,在加強維修人員培養與訓練的基礎上,提高維修人員在艦船裝備研發與設計中的參與度是成熟的維修組織亟需采取的自強化措施。

圖 7 維修人員在艦船裝備研發與設計中參與度的敏感性分析Fig.7 Sensitivity analysis of R & D participation of maintenance personnel

4 結 語

本文在分析艦船裝備維修保障體系構成及演化動因的基礎上,建立了艦船裝備維修保障體系演化系統動力學模型,分析了人員投入、維修人員在研發與設計中的參與度等主要參數的靈敏度。所建立的模型與我國艦船裝備維修保障體系演化趨勢擬合較好,為研究復雜且難以預測的艦船裝備維修保障體系的演化提供了一種可以對其進行分析及預測的定量研究方法。我國艦船裝備維修保障編制體制目前正處在調整改革期,這是組織柔性度演化的一部分,對艦船裝備維修保障體系演化具有極大影響。下一步將以編制體制改革為關鍵變量開展仿真,并對未來維修保障體系演化方向開展預測分析。