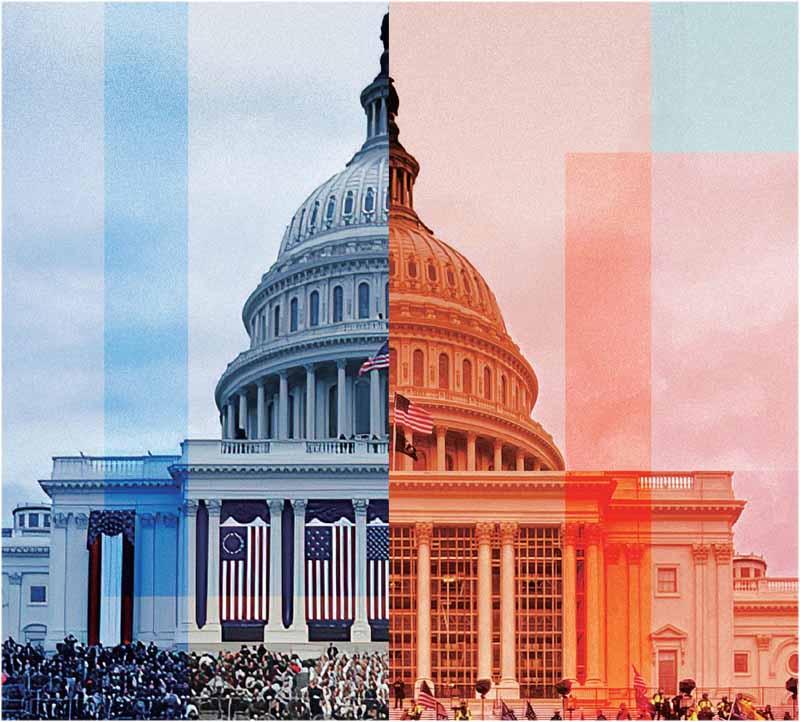

反思美國模式

2021年1月6日美國國會山暴亂事件,以極其戲劇性的方式再次將“美國危機”暴露在世人面前。冷戰結束后,美國的政治制度和發展模式成為許多國家和地區學習的模板,而以美國為主導的國際體系,也是建立在此基礎之上的。此次“美國危機”的爆發提醒我們,在中美關系日趨緊張的今天,理解國際格局的演變趨勢,僅僅局限于國際關系的視角已經遠遠不夠。我們還應進入對美國政治、經濟、文化的國內語境與歷史脈絡的解析之中,理解美國模式的運作機制及其內在困境,進而反思美國模式對世界的深刻影響,為探尋新的發展道路做思想上的準備。

美國的撕裂,可能是近年來美國給許多人留下的最鮮明印象。孔元的《被遺忘的階級議題與寡頭政治的未來》一文認為,“二戰”后美國兩黨均遺忘了階級議題,轉而通過身份政治動員中下層民眾,導致今日美國陷入極端不平等和文化沖突的深淵。雖然特朗普重提階級議題,看似是兩黨建制派的挑戰者,實則基本沿用了共和黨當權派的政策路線,其民粹主義經濟政策和對外戰略實際上收效甚微。但在后特朗普時代,美國政治精英必須直面重新回歸的階級議題。歐樹軍在《“兩個美國”才是常態?》中提出,美國社會分裂并非新鮮事,而是貫穿了幾乎整個美國史,只是分裂的主題隨時代而變遷。只有在“二戰”后的三十余年間,美國社會才短暫地存在過比較堅固的共識。但此后,美國精英的權力失去制約,中產階級大幅萎縮,美國再度陷入“無共識社會”,今日的大分裂不過是這一發展趨勢的必然結果。美國的種族和族群政策是美國模式的典型范例之一。但勵軒的《超越燈塔主義:美國種族與族群政策再認識》一文卻發現,那種認為美國通過塑造統一的美利堅民族和公民身份,將自身塑造為“種族大熔爐”的宣傳和想象,其實并非歷史真相。相反,美國主流白人社會對有色人種乃至部分歐洲白人移民都有過系統性的歧視。并且,美國在種族與族群政策上的進步,其實源于對社會主義的民族政策和思想的吸納和學習。

面對政治極化、文化沖突、社會分裂和族群對抗,美國可能并沒有多少解決問題的空間和工具。李泉在《空心國家與美國的制度危機》中指出,為了平衡資本積累與政治合法性之間的張力,資本主義國家不斷調整制度形式和國家形態。但美國在不同階段的調整催生出疊床架屋的制度架構,反倒為利益集團和私營部門影響政策的制定和實施提供了空間,致使國家空心化和治理碎片化,而并未增強國家解決現實問題的治理能力。美國是當今世界體系中的霸權國家或帝國,其制度調整還面臨著如何平衡內外關系的問題。章永樂的《“亞健康”的帝國與負重的“本部”》指出,雖然美國已經發展出一整套“儉省”且高效的帝國統治策略,但它帶來的收益和成本在美國國內/帝國“本部”的分配是不均衡的,這加劇了美國國內的經濟不平等和社會撕裂;但糾正這種不均衡的嘗試又會損害帝國本身。這種矛盾也制約著未來美國的改革和調整。

美國模式曾經塑造了一個強大的資本主義國家和全球性帝國,但對它的因循和依賴也讓今日美國飽嘗苦果。以上文章只是剖析了美國模式的若干方面,更全面和深入的闡釋和反思,仍有待更多研究者的加入和更長時段的追蹤。但美國模式的故事揭示了一個樸素的道理:沒有永恒且普遍優良的模式,我們應始終根據時勢變化對制度體系做動態調整。這是美國模式的外部觀察者和學習者需要謹記的。