庚辛年間東北鼠疫成因

王文友 賈宏康 陳健

此次東北鼠疫,從1910年10月25日首次出現在滿洲里,隨后蔓延東北全境,甚至波及直隸、山東等部分關內地區,止于1911年4月18日,侵襲東北近半年,給中國北方地區,特別是東北造成了巨大的災難。據領導此次抗疫斗爭的伍連德醫生估算,“死亡人數至少在6萬左右”,造成了當時人民的大量死亡。

災難往往能給人以啟示,是人類與大自然相處的一面鏡子。1910至1911年東北地區爆發的鼠疫,其危害之大、波及范圍之廣給人留下了深刻的印象。諾貝爾獎獲得者萊爾德堡格曾說過“同人類爭奪地球統治權的唯一競爭者就是病毒”。病毒是一直伴在我們人類生活當中并時常會影響到我們生活的重要因素,因此,分析一百多年前東北地區鼠疫的爆發與蔓延很有必要。筆者故選此題,不足之處,懇請方家斧正。

濫捕旱獺,接觸疫源

滿洲里的山中有很多的旱獺。由于此地地廣人稀,人和旱獺直接接觸的機會是很小的。但“其皮極細軟”,加之在20世紀初,由于人們掌握了加工旱獺皮毛的工藝,使其成色可以和貂皮相媲美,故“每年運往歐洲者,其數甚多”此外,旱獺的肉可食用,其使用價值和價值均較高,所以捕殺旱獺有利可圖,刺激了大量的人來到滿洲里捕殺旱獺。

旱獺

鼠疫的爆發具有季節性。旱獺至秋冬之際有一種疫病流行,“旱獺染毒則不能行動。故野獲者大都無疫;其有疫之旱獺,必系獲于穴中者。”有經驗的獵戶能分辨出患病的旱獺,因此絕不會輕易去捕殺。但在捕殺旱獺的隊伍中,存在大批無狩獵經驗的勞工,在狩獵的過程中,由于缺乏分辨旱獺健康與否的能力,亦缺乏防范意識,不加區分,將染病的旱獺列入其捕殺的行列中,這樣必然會感染鼠疫。大量捕殺旱獺的勞工充當了鼠疫通向人類的橋梁,他們因接觸或食用旱獺而使自己染病,使人類進入了鼠間鼠疫的傳播鏈,導致了鼠間鼠疫向人間的傳播,最終釀成了“人間慘禍”。

發達交通助推,人口大規模流動

東北地區地大物博、幅員遼闊,自1897年修筑第一條鐵路——東清鐵路,至1910年,東北已建成“總長2548.88公里的中東鐵路;總長1075.38公里的南滿鐵路”,形成3000多公里的鐵路運輸網。加之,鐵路具有運輸速度快、行程遠、載重能力優于其他交通方式的特點。故鐵路已成為該地區最重要的交通方式。“在交通不發達的蒙昧時代,瘟疫僅僅會使周圍的城鎮、村落染疫,并自生自滅。但隨著交通的日益發達,瘟疫的傳播速度也大大加快。”所以,東北初具規模的鐵路交通網會加速鼠疫的傳播。之后的事實也證明如此。

陸路方面,冬季東北地區河道冰封、道路平坦,較夏季便利。即便在鐵路停運后,人們依然可以選擇徒步南下。同時,東北地區的海路運輸亦比較便利,“大連是不凍港,營口和安東每年11月下旬結冰,次年2月解凍開河。”在此條件下,人們可以由海港進出東北地區。這在一定程度上也加速了鼠疫初期的傳播。

交通發達只是鼠疫傳播的因素之一。自俄國勢力深入東北地區以來,大量的資源和產業得到了開發,創造了許多工作機會,這給人地矛盾十分激烈的山東、直隸地區的農民提供了謀生的機會,于是兩地大量的農民來到東北或俄國境內,“其中以爭取工資為生的苦工每年在20萬以上。”他們每年春去冬回,具有很強的流動性。疫情到來時,他們不僅失去了工作,且往往被視為傳染源而被當作隔離查驗的對象。因此,還未出東北的苦工大多想盡辦法逃離當地,南下回家。在歸家的部分苦工中,由于其跨地流動,且未意識到自己或身邊人染病,所到之處,便有接觸,加速了鼠疫的傳播。

傳統觀念影響,防疫意識淡薄

首先,鼠疫流行恰逢年根歲尾,“惟中國視年節為重,每值歲暮,多歸故鄉。其中有逾萬之工人,即遇鐵路不通之處,亦必步行就道。”在這種信念的推動下出現了節日下的人口流動。這增加了傳播鼠疫病毒的機率,也使鼠疫在不同地區間傳播。

其次,中國傳統的“入土為安”觀念給防疫工作帶來了巨大阻力。受“入土為安”觀念影響的土葬習慣由來已久,且根深蒂固。觀之當時的醫療衛生條件,消滅鼠疫病菌唯一有效且可行性強的手段便是火化疫尸。但在“入土為安”的觀念下此舉是非常困難的。加之受“死者為大”習俗的影響,對于感染鼠疫而死的親屬不愿意交出尸體進行火化。“此次鼠疫適逢哈爾濱冬季,郊外天寒地凍,無法掘地,一時間尸橫遍野,一派末日景象。”感染鼠疫的尸體仍然具有傳染性,這樣的處理方式為當時的防疫工作帶來了巨大的隱患,同時也使仍未出現根本好轉的疫情防控形勢變得更加嚴峻。

最后,淡薄的防疫意識加大了疫情防控的難度。被譽為“東方莫斯科”的哈爾濱“作為東三省北部的區域首位城市,人口眾多,又疏于防范,故鼠疫傳染嚴重。”特別是聚集大量華人的傅家甸。“傅家甸居民稠密,傅家甸華人多開飯館客棧,常有數十人共臥一炕,數百人同處一地,其勢最易傳染”,加之,“居其地者大率叢集于孤陋之室,肩摩足抵,人氣熏蒸,一經疫癥傳染,輒至不可收拾。”不良的衛生習慣也在一定程度上加速了鼠疫的傳播與蔓延。

獨特的地理環境

“東北”通常指黑龍江、吉林、遼寧三省行政管轄區的總和。從自然地理方面來講,“一般指的是從山海關引一條垂直延長線,此線以東至松花江、黑龍江、烏蘇里江匯合點之間的中國領土,包括今內蒙古自治區的‘東四盟以及東三省,此即廣義的東北。”本文所提的東北指的是前者,即行政區劃角度的東北。

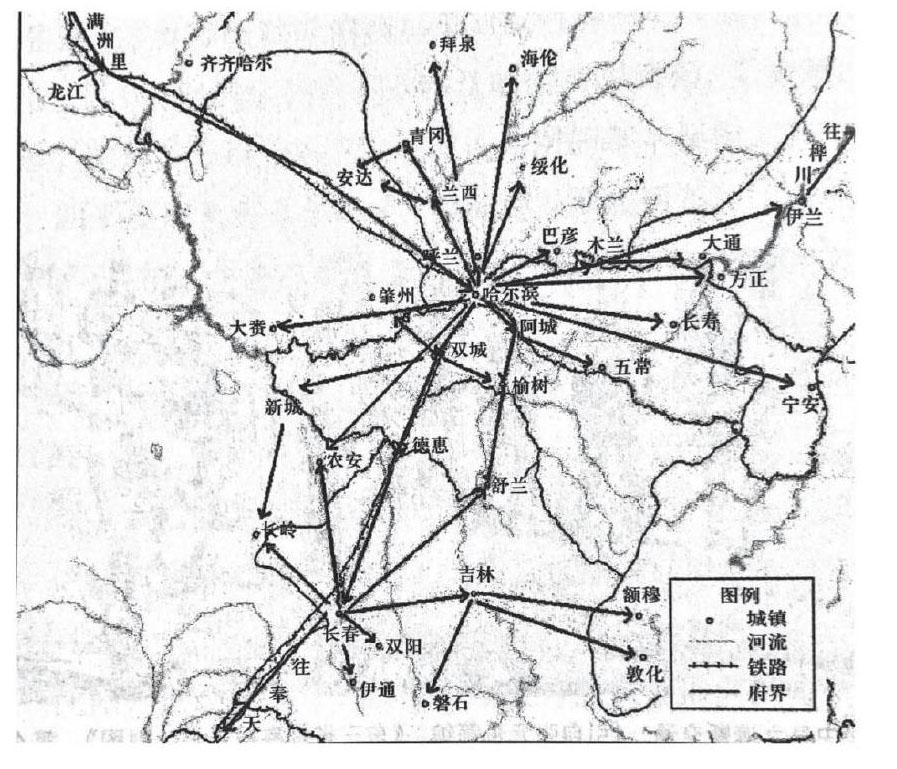

1910~1911年滿洲里鼠疫沿鐵路線傳播

東北往往是天寒地凍的代名詞。以處在最北端的黑龍江省為例,“該省是全國冬季溫度最低的省份,也是世界上同緯度最冷的地區。1月份為全年最冷月份,平均氣溫大部分地區低于-20°C,最北部的漠河最低為-30.8°C。”而吉林省“最冷月(1月)平均氣溫為-15°C─19°C,平均最低氣溫為-20°C─27°C”而處在東北最南端的遼寧省,其“冬季嚴寒漫長,一般有6—7個月,積雪期也很長,一般可達4—5個月。”綜上得知,東北三省冬季的溫度特別低。幾乎不能實現有效的開窗通風,以致無法進行空氣流通。土炕取暖則成為人們日常生活的一部分,人們除了在土炕睡覺以外,吃飯、聊天亦在此進行。“肺鼠疫主要是通過呼吸道和唾液傳染的,于是,這個集聚親情、友情和鄉情的暖融融的土炕,恰恰成為鼠疫傳播的溫床。”這在很大程度上提高了鼠疫病菌傳染的可能性,使疫病控制變得更加艱難。

在以上因素的共同作用下,導致庚辛年間東北地區的鼠疫爆發及蔓延。

庚辛年間的東北鼠疫是中國近代史上爆發的規模最大的鼠疫。其危害之大、波及范圍之廣,是前所未有的。

這次鼠疫爆發與蔓延的原因,有以下幾點。利益驅使下濫捕旱獺,接觸疫源,導致鼠傳人的鼠疫爆發;東北地區發達的交通體系與大規模的人口流動,為鼠疫的進一步傳播起到了推波助瀾的作用;傳統觀念影響下的防疫意識淡薄使鼠疫進一步傳播;東北地區特殊的地理環境則是鼠疫蔓延的溫床。庚辛年間東北地區爆發的鼠疫,在上述因素的共同作用下爆發、蔓延,最后釀成“人間慘禍”。

雖然此次鼠疫已經過去一百多年,但透過這次鼠疫,依然可以為我們提供啟示。目前,傳染病依然存在在人們的生活中,對人類健康構成了巨大的威脅。通過對傳染病暴發、蔓延原因的分析,可以更好地吸取教訓,推動人類反思自己的行為習慣,進而多一些對自己的行為約束。雖然這不能完全避免災難的發生,但通過約束自己的行為可以或多或少地降低瘟疫造成的損失。

作者單位:廣西師范大學歷史文化與旅游學院