防偽大作戰,古人是認真的!

田田

在歷史的長河里,各行各業都不乏造假者撲騰起的小浪花,好在人們總能及時“宣戰”,哪怕在生產力并不發達的古代也不例外——

造一道假圣旨?太難了!

喜歡從海綿里擠時間追劇的你可曾留意“假傳圣旨”的橋段?別當真,那只是編劇的腦洞。要知道,造一道假圣旨,可比那句“奉天承運,皇帝詔曰”的吼聲難太多了。

在沒有電話和微信的彼時,皇帝給官員發布任命或傳達命令,頂好的方式就是下圣旨。圣旨寬度一般在33厘米左右,長度至少達3米;清朝啟用滿漢雙文書寫,長至5米不足為怪……想造一道假圣旨,你得先有造圣旨的材料——來自國外的綾錦貢品等在內的高級絲織品用以制作圣旨。柔軟的底子上布滿祥云、瑞鶴等圖樣;設色依官員品級愈加豐富:頒給五品以下官員的為純白;頒給五品以上官員的由三彩、五彩或者以墨綠、赭石等典雅色為主的七彩分段制作而成。軸柄囊括烏木、牛角、金、玉等名貴材質……得,就看這造價,造假者就得“望價卻步”。

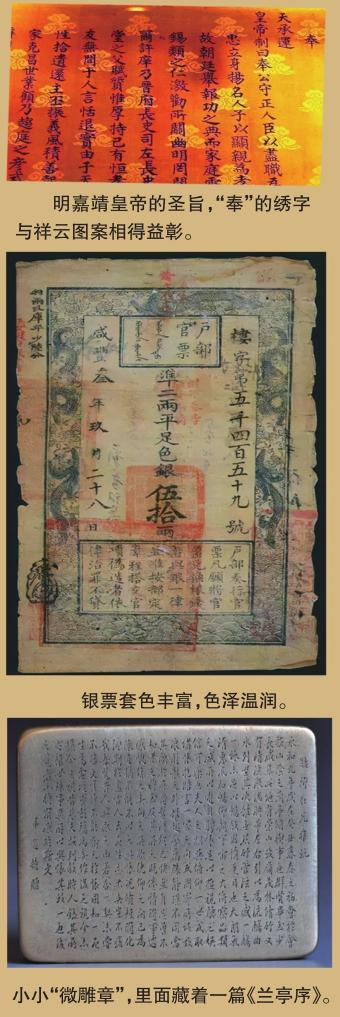

再看,織造工藝更是了得:看似簡單的一層布,其實由很多層密織而成;兩端設有暗波涌動的翻飛銀龍圖案,開頭“奉”的繡字相當考究——有的朝代要求位于右上角第一朵祥云之上,有的朝代要求集百家之長辟獨特針法……如此,造假不只需要“細心”,還得具備“匠心”呢。

此外,圣旨的“從業陣容”有幾十人乃至上百人,大家各司其責,從擬定到頒布皆有監管。在如此嚴格的監管之下,想造一道假圣旨,那簡直是難于上青天。

從古至今,金融人真是操碎了心

圣旨是古代高層的專享,紙鈔卻是街頭市井的“常客”。

話說北宋初年,“交子”取代了金屬幣,但因制作成本相對低廉,有人不禁動了歪腦筋:據《宋史》載,交子發行不到20年,市面上已經“假交子滿天飛”,直逼得各地轉運使“欲廢不用”。當朝學者孫甫卻勸說,“嚴治之”就好,不當以“小仁”廢“大利”呀。且看古人出手哪些舉措——

首先把好“用紙關”:除了唐朝時已經問世的自帶明暗印花的“水紋紙”,宋朝時還用楮皮、芙蓉膜制成光亮耐用的川紙;元明時期,人們將桑樹皮連同質間內皮泡水后搗爛成漿,再通過絲網造出“薄厚不均”的桑皮紙……這些“紙鈔用紙”杜絕民間買賣。另一方面,由于適宜渲染的特質,除了“朱墨間錯”的套色,各種“九疊篆”字體的鑄印也增加了紙鈔的票面色澤,若要仿制出如此這般的溫潤感,還真是個難以逾越的技術門檻。

其次提高“印刷關”:宋朝起以銅版印刷代替傳統的木版印刷,每個印版的使用期限僅為一年。刻版技術高山仰止,制版成本高不可及,短暫而頻繁的換版周期定會讓造假者忙不可迭。

再有,紙鈔上印有人物、花鳥、房屋、樹木等手工雕刻圖案,一些隱秘的刻字也是難以描摹。明清時期,走南闖北的晉商專門設計有“微雕章”,曾將王羲之的《蘭亭序》全文收納在一方玲瓏的印章內,還故意刻錯幾個字——嗚呼,怎一個“妙”字了得!

紙鈔的管理權隸屬官方。宋朝有“益州交子務”負責發行,“鈔紙院”負責辨識真偽,連造幣廠員工也通通上有編制,以免“內鬼”作祟。歷朝歷代皆編有《鈔法》遏制假幣:制造假鈔者流放三千里,使假鈔流入市場者砍頭,私藏雕版、顏料啥的均逃不了干系。為了形成知法守法的大好局面,紙鈔上“偽造者處死”的字樣赫然可見……呃,想要造假,除非是膽大不要命的。

知識妙脆角:人民幣上的秘密

你注意過在10元、50元、100元等面值的人民幣上的小圓圈嗎?這是由日本歐姆龍公司發明的防偽技術,賦名“歐姆龍環”。該技術特有的獵戶星座圖案與現代制圖軟件、高精度彩色復印機等“有約在先”:圖案獨有,不復制、不輸出,勉強顯出時定做失真處理。圓圈很多,但只有一部分是真正的歐姆龍環成員,余下的負責迷惑造假者。

圣旨也好,紙鈔也罷,古人的防偽智慧真是讓我們不得不佩服,而且,古人在防偽技術上的這份匠心更值得我們學習!