HRC型接觸澄清池優化運行研究

張彥 ,魏彬 ,劉芳

(1.鞍鋼股份有限公司能源管控中心,遼寧 鞍山 114011;2.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)

澄清池是集混凝、反應、沉淀于一體的凈水構筑物,是給排水處理中最常見的水處理設施之一。機械攪拌澄清池具有處理效率高、適應性強,且對處理高濁度水有一定適應性等優點,應用非常廣泛。進口HRC型接觸澄清池屬于機械攪拌澄清池,其結構形式獨特,相較于國內機械澄清池,處理效率高、運行操作簡單,雖已推行多年,至今仍屬于行業內先進澄清池。鞍鋼于1999年新建西大溝污水處理系統時引入了進口HRC型接觸澄清池,本文針對此系統在運行中出現的出水水質不穩定問題,分析了影響其運行的關鍵因素,并開展了優化試驗。

1 HRC型接觸澄清池處理技術

1.1 工藝簡介

鞍鋼西部污水處理廠主要處理鞍鋼廠區內大部分工業廢水和生活污水,設計日處理能力22萬t,主要采用“機械格柵+一次沉淀池+二次澄清池+移動罩濾池”的預處理工藝,處理后出水濁度≤20 NTU、油≤5 mg/L,可達到工業凈環水水質標準,進行生產回用。其中,二次澄清池為進口HRC型接觸澄清池,共4座,主要進一步去除懸浮物,池內徑40 m,有效水深6 m,每座澄清池處理能力55 000 m3/d,絮凝反應時間為20 min,總停留時間為2 h,刮泥裝置為中心傳動HRC型進口設備。

1.2 工作原理

HRC型接觸澄清池是將接觸絮凝與沉淀兩個過程集于一個構筑物中完成的特殊形式的設施,其基本原理是接觸絮凝,主要依靠活性泥渣層達到澄清目的[1]。原水在澄清池中自下向上流動,澄清池中有一層呈懸浮狀態的泥渣,泥渣層由于重力作用在上升水流中處于動態平衡狀態,當原水中的懸浮顆粒與混凝劑作用而形成的微小絮凝體隨水流通過泥渣層時,在運動中與泥渣層中相對較大的泥渣接觸碰撞就會被吸附在泥渣顆粒表面而被迅速除去,使水澄清,清水經由澄清池上部的清水槽收集排出[2]。因此,保持泥渣區懸浮狀態、濃度穩定且均勻分布是保證澄清池處理效果的關鍵。

1.3 進口HRC型接觸澄清池的優勢

進口HRC型接觸澄清池與國內機械攪拌澄清池均屬于泥渣循環型澄清池,但進口HRC型接觸澄清池由于其獨特的結構形式,具有如下優勢:

(1)運行操作簡便。國內機械攪拌澄清池一般采用提升葉輪,為了調整污泥回流量,需調節渦輪轉速和葉輪提升高度兩個參數[3];進口HRC型接觸澄清池采用渦輪循環筒,只需調整渦輪轉速,便可實現回流比的調節,大大簡化了生產操作步驟,提升了工作效率。

(2)污泥回流效率高。一般國內澄清池回流量約為設計流量的3~5倍,而進口HRC型澄清池回流量最大可達到設計流量的10倍。

(3)產水出流均衡。HRC型澄清池采取輻射產水管出流,比一般的堰板出流更均衡,避免了短流現象;同時,輻射產水可避免漂浮物出流,保證水質。

2 影響運行關鍵因素分析

2.1 系統運行情況

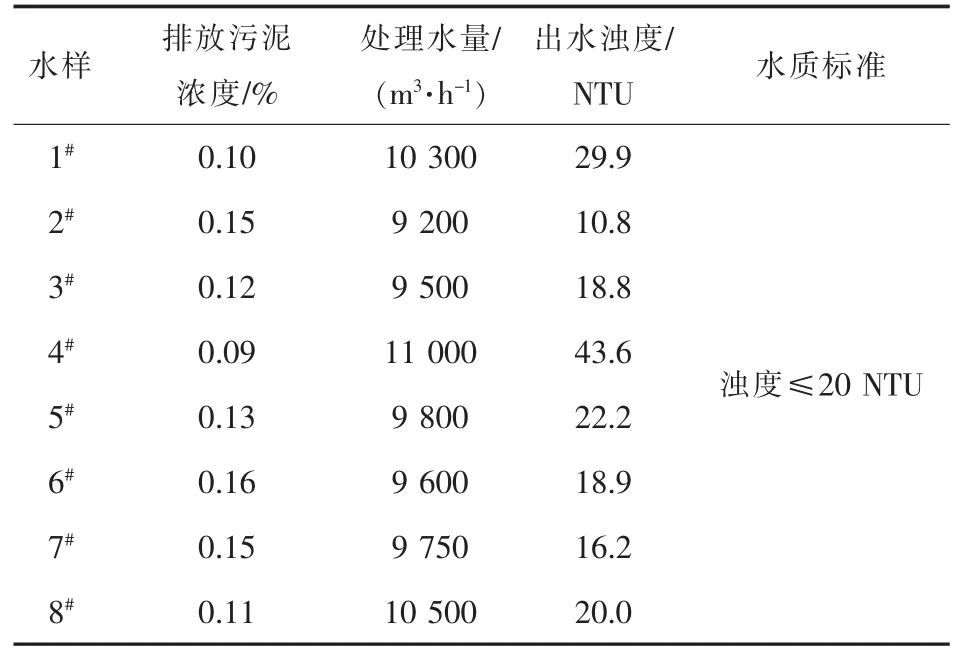

預處理系統藥劑投加選用聚合氯化鋁 (絮凝劑)和聚丙烯酰胺(助凝劑),其中聚合氯化鋁分別投加在沉淀池進水渠、澄清池進水渠兩個投加點,投加單耗為70 mg/L;聚丙烯酰胺分別投加于4座沉淀池和4座澄清池的中心反應區,投加單耗為0.35 mg/L。澄清池底泥排放周期為3天,循環筒渦輪轉速為最大轉速的40%。澄清池中心反應區圖片見圖1,澄清池出水檢測數據如表1所示。結合圖1和表1可知,澄清池中心反應分離區顆粒濃度過低,且無清水層,出水水質不穩定,水量稍有波動,則出現水質超標現象。

圖1 澄清池中心反應區圖片Fig.1 Picture of Reaction Zone in Center of Clarifier

表1 澄清池出水檢測數據Table 1 Test Data for Water from Clarifier

2.2 影響運行關鍵因素分析

HRC型接觸澄清池設計正常運行刮泥耙扭矩<10%,污泥床中污泥濃度為5%~10%,最佳污泥床深度應在反應井的底部或反應井底部之上0.6 m,污泥層厚度0.3~1.5 m,最佳渦輪轉速是最大值的25%~50%,污泥回流比通過調節渦輪轉速,控制污泥床深度和污泥濃度進行調節。根據運行情況可知,未建立懸浮、穩定、均勻的中心泥渣區是澄清池處理效果不穩定的關鍵原因。結合HRC型接觸澄清池的設計參數,分析影響運行的關鍵因素:

(1)污泥回流比過低。①澄清池底泥排放周期過短,造成污泥排放過量。經現場觀察,澄清池刮泥耙扭矩<1%,造成可供循環使用的泥漿濃度過低,無法形成穩定的泥渣層[4]。②循環筒渦輪轉速恒定,未能根據污泥濃度回流效果及時調整渦輪轉速[5]。

(2)藥劑投加適配度較差。①藥劑采取固定量投加方式,而系統處理水量存在波動,藥量匹配度低。②水質波動時不能及時調整藥劑投加量[6]。

3 HRC型接觸澄清池優化運行試驗

3.1 污泥回流比優化試驗

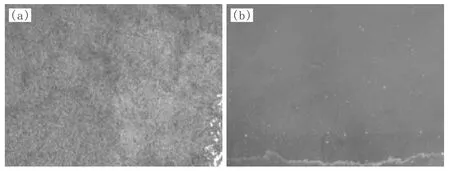

選取不同循環筒渦輪轉速、不同排泥周期,分別在2#、3#、4#澄清池進行優化調整試驗 (其中4#澄清池保持原運行方式),并在運行15天、30天和38天(汛期)時取水樣檢測,具體試驗方案和檢測數據見表2。2#、4#澄清池反應區對比見圖2。通過目測各澄清池反應井內泥漿濃度發現,2#澄清池內泥漿濃度逐漸增大,15天后形成了明顯的活性泥渣層;3#澄清池反應井內絮凝體顆粒較小,泥渣層不明顯。由表2可以看出,延長排泥周期可大大提高底泥濃度,但如不能合理調整回流比,則會導致水質惡化;而回流比合理,增加回流污泥量,則可改善澄清池處理效果,有利于改善出水濁度。同時,經過汛期降雨沖擊試驗可以看出,回流比較大的2#澄清池抗沖擊能力也較強。

表2 污泥回流比試驗方案和檢測數據Table 2 Test Scheme and Test Data for Reflux Ratio of Sludge

圖2 2#、4#澄清池反應區對比圖Fig.2 Comparison of Reaction Zones in No.2 and No.4 Clarifiers

3.2 藥劑投加方案優化試驗

3.2.1 藥劑投加適配度分析

污水處理系統處理水量日變化曲線見圖3。

圖3 污水處理系統水量變化曲線Fig.3 Water Quantity Change Curves of Sewage Treatment System

由圖3可以看出,夜間水量較低,為8 150~9 300 m3/h;白天水量較高,為 9 300~10 800 m3/h。若采用恒定加藥量的投加方式,會造成日間水量大時單耗偏低,夜間水量低時單耗偏高,發生出水水質波動。因此,提出對藥劑投加方案進行調整,采取恒定加藥單耗的投加方式。

3.2.2 藥劑投加優化試驗

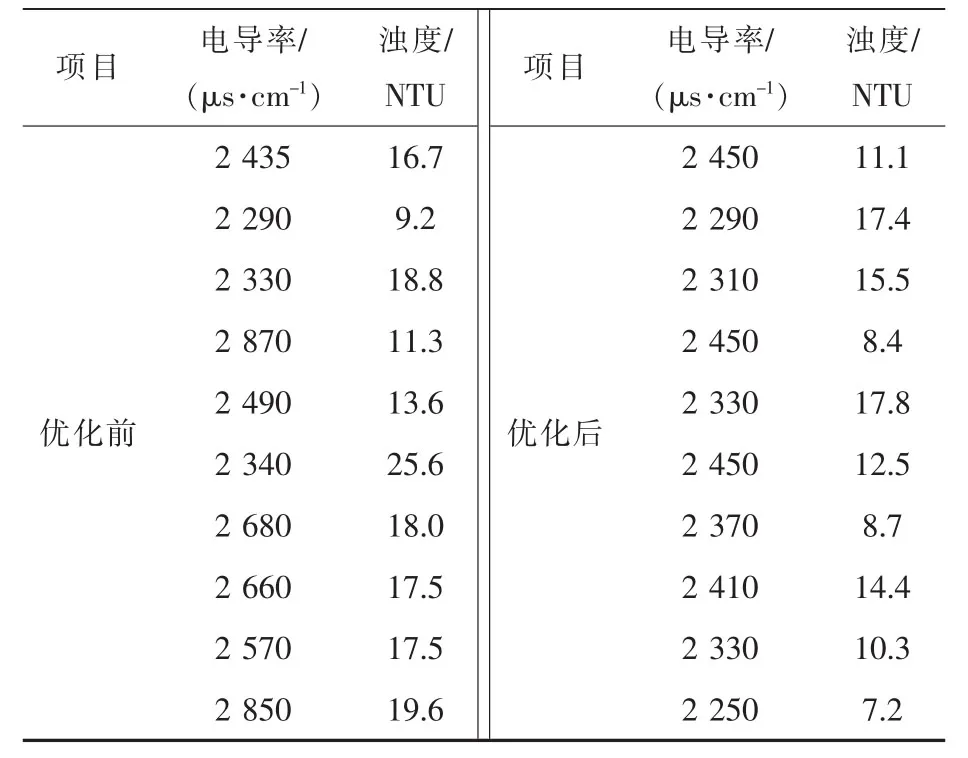

根據水量日夜間的波動情況,優化藥劑投加方案,采取日夜同單耗、不同量的投加方式,將藥劑投加單耗由70 mg/L降低至62 mg/L。優化前后分別在澄清池出水點取水樣,并各取10組進行電導率和濁度檢測,檢測數據見表3。由表3可以看出,藥劑投加方案優化后,出水水質運行穩定、達標(濁度≤20 NTU),且電導率略有下降。

表3 藥劑投加方案優化前后檢測數據Table 3 Test Data before and after Optimization of Scheme for Dosing Reagent

4 結論

(1)保持泥渣區懸浮狀態、濃度穩定且均勻分布是保證澄清池處理效果的關鍵。

(2)延長排泥周期,可大大提高底泥濃度,而底泥濃度高低直接影響澄清池運行效果。為了達到最優處理效果,不惡化水質,必須在保證足夠回流污泥濃度的同時,合理搭配污泥回流比。

(3)合理的藥劑投加方案是水處理系統處理效果穩定的重要因素。采取恒定加藥單耗的藥劑投加方式,提高藥劑投加適配度,能夠有效穩定出水水質,保證水質達標。