工業機器人應用的要素收入分配效應*

□周明海 鄭天翔 王秋實

內容提要 本文利用我國工業部門2009~2018年的省級面板數據,考察工業機器人應用對要素收入分配的影響。研究發現,工業機器人應用顯著降低勞動要素在工業增加值中的分配比例。通過分解勞動收入份額的構成要素,本文分析了工業機器人應用對要素收入分配的影響路徑。研究發現,工業機器人應用具有顯著的就業替代效應和較弱的工資提升作用,且并未明顯提升生產效率。無論是直接影響還是路徑分析,研究均支持“機器換人”政策初顯成效的結論。然而,“機器換人”在我國的應用是否體現資本偏向性,是否會對勞動工資產生負向沖擊從而進一步惡化要素收入分配,仍然需要更長的觀察時間加以論證。

一、引言

近十多年來,以工業機器人為代表的新興技術革命席卷全球。2018年,工業機器人全球銷售量達到42.2萬臺,且工業機器人銷量之冠并不在發達的美國,而在發展中的中國,后者占全球總銷量的36.7%,超出三分之一強(世界機器人報告,2019)。經過十余年發展,2018年全球已投入使用的工業機器人累計存量接近250萬臺(244.0萬臺)。國內外經濟研究表明,工業機器人的廣泛應用有助于抵消全球人口老齡化對經濟增長的負面效應,從而避免發達國家遇到“長期停滯”的風險和發展中國家面臨“未富先老”的陷阱(Acemoglu& Restrepo,2017;2018a;陳秋霖等,2018)。利用新興技術,發達經濟體能夠有效應對人口老齡化沖擊,大幅提升經濟效率,但也產生向下的工資沖擊效應和與之相伴的失業問題。就應用新興技術的短期后果看,Acemoglu & Restrepo(2019)不僅從實證上發現工業機器人應用對美國本地勞動力市場就業和工資的負向沖擊,還在理論上論證了新興技術對可自動化任務的替代效應,解釋了勞動力需求和工資水平下降的現象。

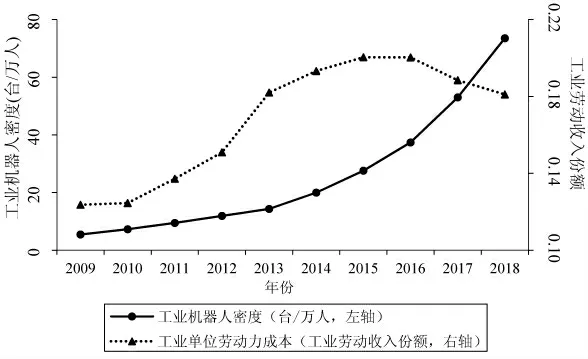

就我國而言,人口老齡化在勞動力市場的突出表現為低勞動力成本優勢不復存在。由于生產要素相對稀缺性和相對價格發生變化,企業和地方經濟將采用資本替代勞動的理性應對策略,即“機器換人”。2014年以來,北京、上海、廣東、江蘇和浙江等東部沿海省市紛紛通過“機器換人”的方式應對快速上升的農民工工資和不斷高企的勞動力成本(Cheng et al.,2019)。從全國層面看,“機器換人”政策似乎初顯成效。2010年起,我國工業機器人銷售破萬(1.5萬臺),2018年達到15.4萬臺,期間增長了10倍(世界機器人報告,2019)。相應的,我國工業城鎮就業人數從2014年最高的9479.2萬人下降至2018年的8533.9萬人,累計減少達945.3萬人①。將兩者結合來看,以每萬名城鎮就業人員擁有的工業機器人數量衡量的機器人密度從2010年7.3臺上升至2018年的73.5臺,期間也增長了10倍。因此,“機器換人”策略在一定程度上起到扭轉勞動力成本上升的目的。我國工業單位勞動力成本先從2010年的12.4%持續上升至2014年的20.0%,此后再逐步下降至2018年的18.1%(見圖1)②。

圖1 工業機器人密度和單位勞動力成本,2009~2018

圖1表明,在工業機器人應用的初期階段,勞動需求負向效應還不足以抵消勞動供給短缺對工資的拉升作用,從而未能扭轉勞動力成本短期上升的趨勢。一旦工業機器人廣泛應用后,勞動力負向需求效應可能超過勞動供給短缺影響,從而對要素收入分配產生負向沖擊。另一方面,工業機器人應用也可能通過提高企業生產效率增加企業獲利能力,從而提高工人工資并增加其分享企業租金的機會。確實,我國城鎮工業就業人員平均工資從2009年的28650元持續上升至2018年的63869元,名義增長超兩倍(2.2倍)。然而,就要素分配而言,若新興技術是偏向資本的,技術進步帶來的勞動生產率增長將快于工資增長,因而將降低勞動收入份額(Acemoglu & Restrepo,2018b)。從我國數據來看,2009~2018年平均名義勞動生產率增長為8.2%,低于工資增長率2.0個百分點③。可見,兩者增長率的初步比較似乎并不能表明我國機器人應用帶來的技術進步具有資本偏向性。當然,全國層面的趨勢性和相關性分析并不意味著工業機器人應用與要素分配之間的因果關系。因此,本文試圖利用我國工業部門2009至2018年的省級面板數據,考察以工業機器人為代表的新興技術應用對要素收入分配的影響。

二、文獻綜述

目前考察自動化、人工智能和機器人等新興技術對勞動力市場的影響主要分為兩類研究。第一類研究從行業、職業和工作任務是否會被新興技術替代的角度分析特定行業和工作類型所面臨的失業風險。第二類研究探討自動化技術應用的人口結構原因及其對勞動力市場的影響后果。在兩類研究基礎上,我們將進一步綜述新興技術對要素收入分配的影響。

(一)新興技術對特定行業和工作類型替代風險研究

理論上,Autor et al.(2003)認為屬于中等技能并從事常規性體力和腦力勞動者,如圖書管理員、文員等,其工作更容易被機器人和人工智能替代,而需要人際互動或解決問題等進行創造性任務的就業崗位則不易被替代,后者既包括保安等低技能體力勞動者,也包括律師、科學家和高管等高技能腦力勞動者。因此,新興技術對勞動力市場沖擊依賴于勞動者技能類型差異,從而按勞動者技能分布呈“中間受損、兩端受益”的工作極化現象(Goos & Manning,2007)。不過,工作極化現象不可能一直持續下去,許多中等技能的工作仍是一系列工作任務的有機集成。因此,那些需要人際互動、適應和創造力強的中等技能工作仍將在未來具有生命力和可持續性。

實證研究利用上述理論框架預測新興技術對就業的沖擊,各國研究結果不盡相同。Frey &Osborne(2017)估算美國702個可被自動化和機器人替代工作崗位的概率,認為美國47%的就業人口會被新興技術替代。根據此方法,趙忠等(2018)估算結果顯示,我國45%的城鎮就業人口存在被新興技術替代的風險。然而,Arntz et al.(2016)通過改進Frey & Osborne的方法,用工作任務而非職業分類的方法,發現工作任務的可替代率顯著減小,經合組織(OECD)國家平均可替代率為9%,其中韓國最低(6%),奧地利最高(12%)。Oschinski & Wyonch(2017)進一步更新了不易被新興技術替代的工作特征,認為加拿大易被自動化替代的職業僅占總就業數的1.7%。

(二)新興技術應用的內在動力和經濟后果

就應用新興技術的動因看,Acemoglu & Restrepo(2017;2018a)認為全球人口結構老齡化是各國采用新興技術的理性應對策略。其理論邏輯是,人口老齡化將勞動要素變得稀缺,從而導致勞動力成本高企,為了應對高企的勞動力成本,企業自然傾向于用自動化、人工智能和機器人等新興技術抵消老齡化的負向沖擊,從而內生出自動化偏向性的新興技術進步。他們的實證研究表明人口老齡化越嚴重的發達經濟體越愿意采用新興技術,這種策略完全抵消了人口老齡化和勞動力短缺帶來的負面效應,使發達經濟體的經濟表現不降反增。

就新興技術應用的短期后果看,Acemoglu &Restrepo(2019)不僅從實證上發現了新興技術對美國本地勞動力市場就業和工資的負向沖擊,還在理論上論證了新興技術對可自動化任務的替代效應,解釋了勞動力需求和工資水平下降的現象。不過,他們的理論還表明新興技術也將通過生產率提升效應增加不可自動化任務的勞動力需求,同時還可能通過資本深化和現有設備更新換代,進一步提高上游產業的勞動力需求。因此,新興技術對勞動力市場的短期就業沖擊效應在理論上并不明確,而需通過實證加以判斷。對于中國勞動力市場,王永欽等(2020)利用微觀企業數據發現工業機器人滲透度增加1%會使得勞動力需求下降0.18%,但對工資沒有顯著影響。

從新興技術應用的長期影響看,Acemoglu &Restrepo(2018b)認為未來將是一場人類與機器的賽跑。人類的工作要么被機器人和自動化完全替代,要么在新興技術進步的同時創造出足夠多的勞動密集型工種。該理論模型表明,當資本積累和偏向性技術進步內生決定時,存在兩種情況:當資本相對于勞動的價格足夠低時,所有人類工作都將被自動化,也就是說人類將徹底輸掉這場賽跑;當資本邊際回報遞減時,新興技術類和勞動密集類工作就可以齊頭并進,人類能夠享受自動化和機器人帶來的好處。

(三)新興技術對要素收入分配的影響及應對

從本文關注的要素收入分配角度看,即使人類能夠在長期內享受新興技術帶來的好處,由于新興技術變革是企業根據勞資要素替代關系做出的內生選擇,通常具有要素偏向性,從而在短期內使人類內部產生貧富分化、分配不均的情況(Acemoglu & Restrepo,2018b)。如果新興技術是資本偏向的,技術進步帶來的勞動生產率增長將快于工資增長,從而降低勞動要素的收入份額。除非勞動密集型的新工作大量涌現,新興技術帶來的效率補償效應并不能改善要素收入分配,反而會加劇勞資分配問題。只有資本密集型和勞動密集型的工作齊頭并進的長期均衡中,要素分配才會最終趨于穩定。

如果新一輪的信息技術革命和過去的工業革命一樣,帶來短期失業和分配惡化并引發社會和政治動蕩,那么政策制定者需要設計合理制度并實施有效政策讓公眾接受并擁抱新興技術進步。近期兩項研究均提出通過向機器人征稅的方式緩解由此引發的收入分配惡化問題。這些規范性研究認為,只有設定較低的稅率水平(Costinot & Werning,2018),或只對半自動化的機器人征稅時(Guerreiro et al.,2018),稅收政策才能達到最優效果。另外,政策需要保障機器人應用過程中弱勢勞動力群體的持續性收入、就業能力和話語權,以實現平衡發展(楊偉國、邱子童,2020)。王林輝等(2020)認為工業機器人的應用會增加高低技術部門之間、不同產業結構地區之間的收入不平等問題,因而需要實施就業培訓和失業保障政策來緩解這一問題。總之,政策層面需兼顧新興技術帶來的效率和公平、短期和長期問題,從而制定和實施合理的再分配政策,實現經濟的帕累托改進。

本文將利用我國2009~2018年工業省級面板數據,考察以工業機器人為代表的新興技術應用對要素收入分配的影響。我們不僅考察新興技術對勞動收入份額三個分項的直接影響,還將分析新興技術對勞動收入份額變動的作用路徑和機制,討論新興技術進步的就業替代、工資變動和效率提升的三大效應。研究發現,工業機器人應用會顯著降低勞動要素在工業增加值中的分配比例。無論是對勞動收入份額各分項的直接影響還是對其變動的路徑分析,我們的研究均支持“機器換人”政策初顯成效的結論。從學術貢獻上,本研究提供了“機器換人”對發展中國家勞動力市場作用的經驗證據,重點關注了“機器換人”的要素分配后果。從政策意義上,本研究分析了“機器換人”策略在當前中國經濟結構轉型和高質量發展中扮演的作用,指出了權衡制造業轉型升級利與弊的重要性。

三、實證方程、數據構造和描述統計

(一)勞動收入份額的決定方程和影響路徑

在跨國實證研究中,需要處理各國因勞動力市場制度差異產生的內生性問題。使用一國內部的地區面板數據使我們可以在同一制度環境下分析新興技術對要素收入分配的效應,避免因勞動力市場制度引起的內生性問題(周明海、楊粼炎,2017)。參照周明海(2014b)對我國勞動收入份額變動的理論機理和變量選擇的探討,我們構建如下實證計量方程:

其中,下標i和t分別表示地區和時間,ε表示隨機誤差項,β為估計系數。被解釋變量為要素收入分配指標,用工業勞動收入份額(LS)表示。核心解釋變量為工業機器人應用指標,用工業機器人占每千名就業比例(RI)表示。系數β1反映工業機器人應用對工業勞動收入份額的影響,預期為負。這意味著以機器人為代表的技術進步是資本偏向的,即機器人使用密度增加將降低勞動收入份額。在新古典框架下,決定勞動收入份額變動的核心因素是要素密集度,可用資本產出比的對數(lnKY)表示,其系數β2的符號取決于勞動和資本間的替代關系。有關中國的研究并未得到統一結論,有的支持勞資間的替代關系(β2<0)(李稻葵等,2009;周明海,2014b),有的則支持互補關系(β2>0)(羅長遠、張軍,2009;白重恩、錢震杰,2009)。此外,我們還加入了其他控制變量(OC),包括出口與外資占比衡量的開放因素,國有資本占比與第二產業比重衡量的轉型因素,資產負債比與資產回報率衡量的經濟效率因素,以及人均產值對數衡量的經濟發展因素。

以上分析是水平意義上的勞動收入份額,我們也可以對被解釋變量勞動收入份額取對數,并根據勞動收入份額的定義,將其拆解為工資對數、就業人數對數、工業產值對數三項,從而探究工業機器人應用對勞動收入份額三個分項的直接影響。

進一步,我們還可用一階差分方程的形式考察勞動收入份額變動并探討各影響因素變化對其影響。這不僅有助于剔除不隨時間變化的地區差異影響,還有助于探討各變量影響勞動收入份額變動的路徑和機制。因此,我們將式(1)轉換成如下差分方程:

從定義看,工業勞動收入份額為工資總額與增加值的比值,其中分母工資總額是平均工資和就業人數的乘積。因此,勞動收入份額的變動可以分解為三個分項:就業數量的變動、平均工資的變動以及增加值的變動(周明海,2014b)。也就是說,我們可將式(2)中的被解釋變量替換為式(3)中右手邊的三個分項:

其中,△為期末t1與期初t0的差分,由于樣本限制,我們取前后兩年的差值;W為平均工資,L為就業人數,Y為工業增加值。結合式(2)和(3),我們可以進一步考察新興技術作用的三條路徑,即就業替代效應、工資變動效應和效率提升效應,同時分析各分項效應與綜合效應之間的關系。

(二)工業機器人省級面板數據的構造

本文核心解釋變量工業機器人的數據來自國際機器人聯盟(后文簡稱IFR),該數據集從2007年開始提供較為詳細的我國分行業機器人安裝數據。然而,上述實證方程要求我們從地區層面考察機器人的收入分配效應。利用Bartik(1991)方法并結合各地區工業分行業相關信息,我們將全國層面的工業分行業數據轉換成省級面板數據,具體公式為:

其中,Rjt是j行業在t時期的機器人數量;wij,2007是將行業層面信息分配至地區層面的權重,表示為在2007年期初時期i地區j行業在全國j行業中的重要性④。我們分別運用各年《中國工業統計年鑒》、2017年各省(直轄市、自治區)的《統計年鑒》和《2018年中國經濟普查年鑒》中工業資產總計、銷售產值和平均用工人數三個指標計算⑤。因此,Rit為轉換后的省級面板數據,表示i地區在t時期的機器人數量,將其與城鎮工業就業人數相比,即為式(1)中的RIit。

原則上,上述構造方式與陳秋霖等(2018)的處理相同。在具體處理上,我們做了三方面的改進:一是關注工業部門而非整體經濟,這是因為機器人目前主要應用于工業制造業,因而其就業和分配效應也主要體現在工業部門⑥;二是利用兩位數工業細分行業而非中大類行業分類信息,減少了轉換過程中的信息損耗,使構造的地區面板數據更準確可靠;三是分別利用工業銷售產值、資產總計和平均用工人數三個經濟指標作為權重并進行比較核對,進一步保證地區面板數據的可靠性。

表1顯示了我國2009~2018年東、中、西三大區域的工業機器人安裝密度及其時間變化。表1的描述性統計要反映工業機器人應用的實際情況,因此與式(4)的設定不同,這里的分配權重是隨時間變化的。考慮到機器人應用的滯后性和數據可得性等因素,我們用滯后三期的權重對全國分行業數據進行分配。從區域分布看,機器人安裝密度由東至西呈降序梯度排序,且三個權重的結果較為一致和接近,表明我們構造的省級面板數據具有較高的可靠性。平均來看,東部地區的機器人密度要比西部地區高出2~3個點,中部地區則比東部地區略低。東部地區的前兩位分別是直轄市北京和上海,中部地區的前兩位是吉林和湖北,而西部地區則是重慶和廣西,相對符合預期。從時間趨勢看,三大區域的機器人密度均顯著提升,從前五年期間的每萬人2~5臺上升到后五年的16~22臺。同時,2013年前后三大區域的梯度排序保持不變,各區域的前兩位省、市排名也未發生明顯變動。

(三)其他變量的數據說明及整體描述性統計

被解釋變量勞動收入份額(LS)是從勞動要素角度衡量收入分配狀況,其度量通常用收入法國內生產總值(后文簡稱GDP)相關分項計算而得,具體可定義為勞動者報酬與GDP的比值(周明海,2014a)。然而,我國統計系統并未提供工業行業收入法的分省核算,我們利用以下公式構造工業勞動收入份額的省級面板數據:

表1 機器人安裝密度及區域和時間差異 單位:臺/萬人

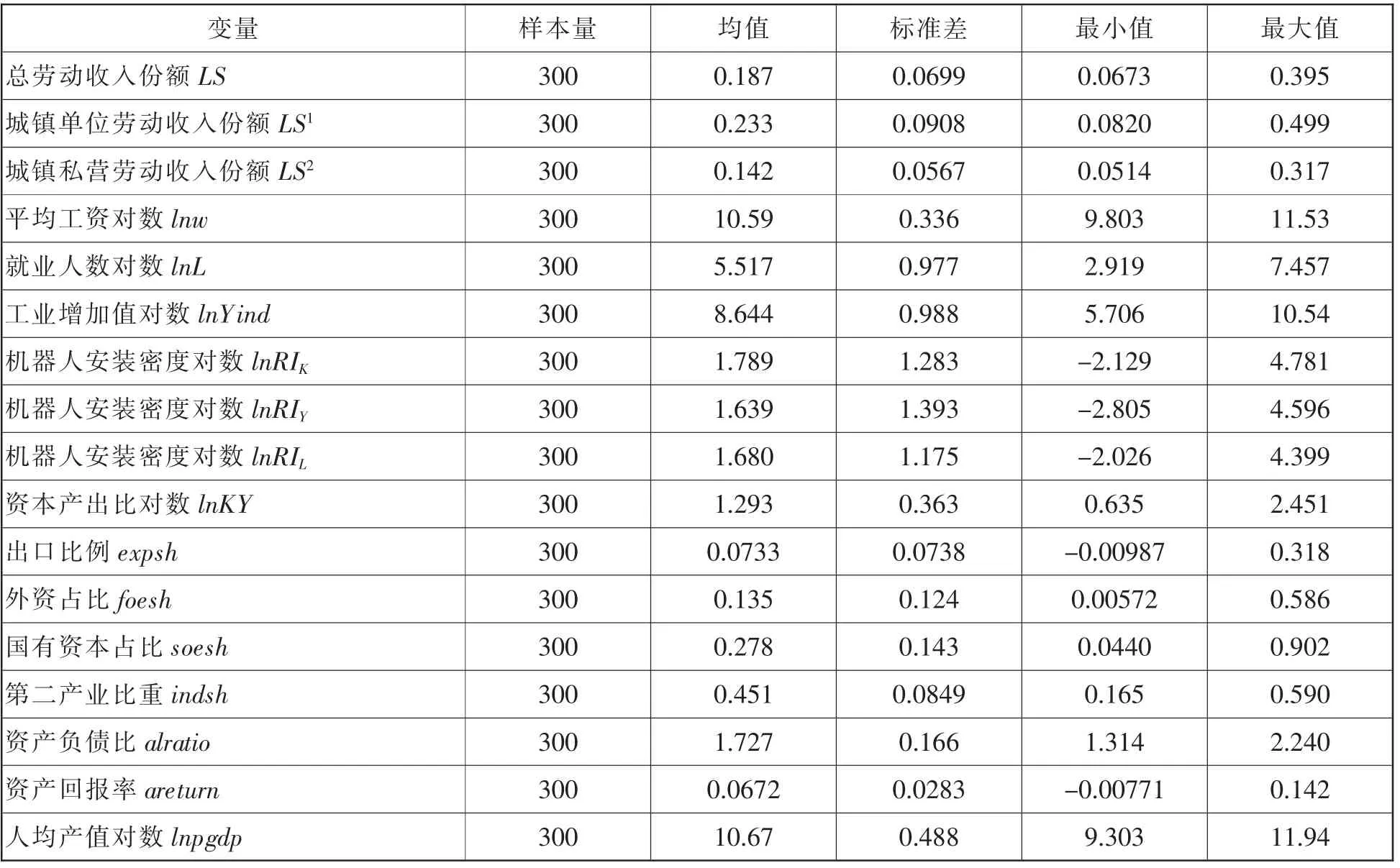

其他控制變量(OC)中,開放因素的衡量指標為:(1)出口占比為規模以上工業企業出口交貨值與工業銷售產值的比值;(2)外資占比為規模以上工業企業外商及港澳臺資本與規模以上工業企業實收資本的比值。轉型因素的衡量指標為:(1)國有資本占比為規模以上工業企業國有與集體資本總和與實收資本的比值;(2)第二產業增加值與地區生產總值的比值。經營效益因素的衡量指標為:(1)資產負債比為規模以上工業企業資產與負債的比值;(2)資產回報率為規模以上工業企業利潤總額與資產的比值。最后是表示經濟發展水平的各地區人均GDP。各變量數據分別來自相應年份的《中國統計年鑒》、《中國區域統計年鑒》、《中國工業統計年鑒》和《中國勞動統計年鑒》,整體描述性統計和變量說明如表2。

表2 變量名稱及描述性統計

四、實證結果分析

(一)水平方程的回歸結果及穩健性檢驗

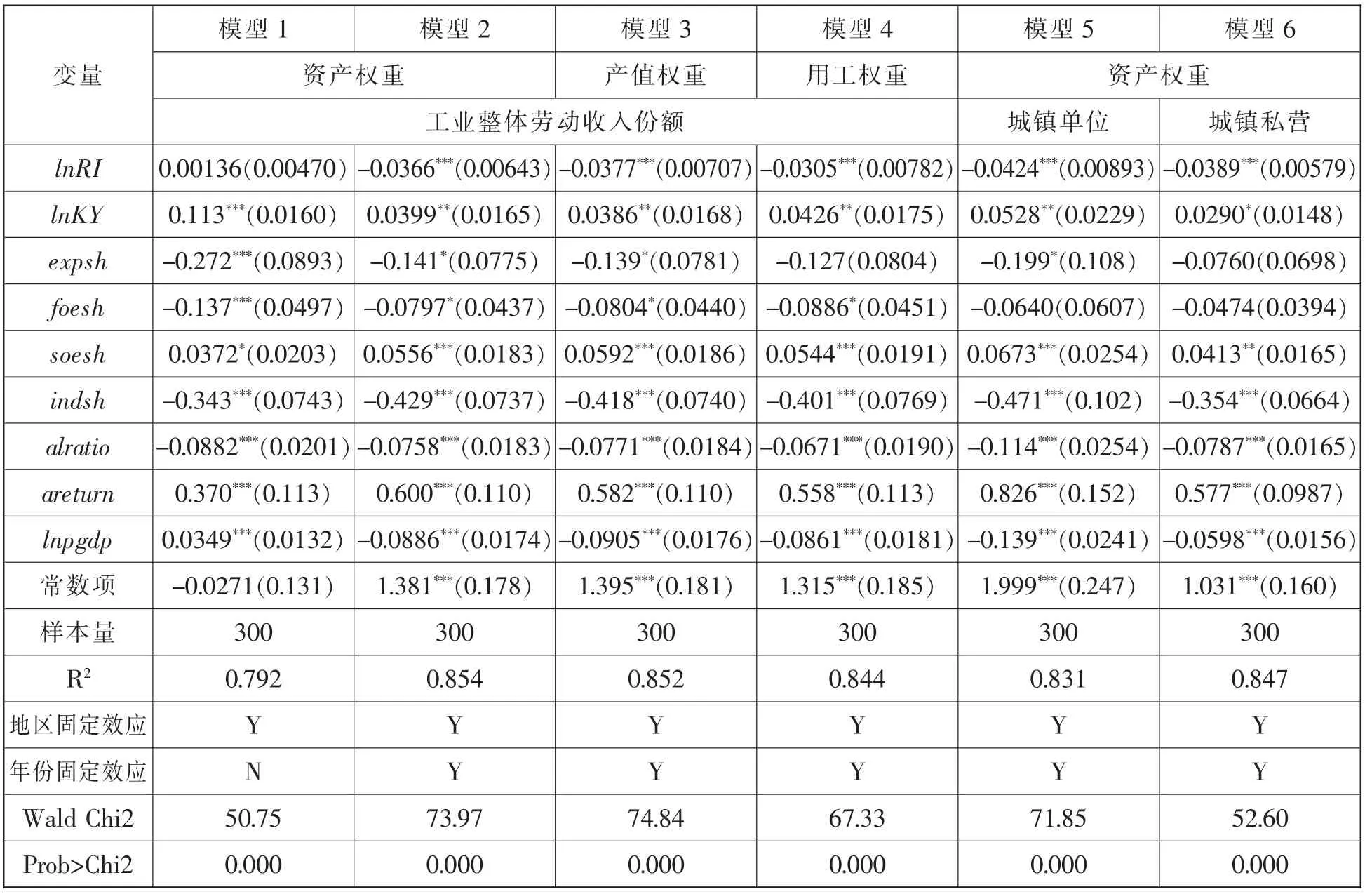

首先采用省級面板數據對式(1)進行估計。選取的樣本為2009~2018年我國30個地區的面板數據⑦。面板數據模型根據對截面固定效應的不同假設可分為固定效應與隨機效應模型,依據Hausman檢驗選擇判斷合適的估計模型。表3中給出6個模型的固定效應估計結果。其中,模型1僅控制地區固定效應,模型2同時控制地區和時間固定效應,模型3至模型6沿用雙固定效應模型。Hausman檢驗結果均支持使用固定效應模型。此外,模型1與模型2為按資產總計為權重計算的機器人密度結果;作為穩健性檢驗,模型3與模型4分別為按銷售產值和平均用工人數為權重計算的機器人密度結果;進一步,模型5與模型6分別為城鎮單位和私營工業企業的回歸結果,這里機器人密度均用資產總計為權重計算。

比較模型1與模型2,我們發現在控制時間固定效應前,工業機器人密度前的系數不顯著,但在控制時間固定效應后顯著為負且符合預期,這表明在剔除勞動收入份額在不同年份的異質性后,工業機器人為代表的新興技術應用會降低勞動要素在工業增加值中的分配比例。同時,資本產出比對數前的系數為正,意味著在此期間我國資本和勞動的替代彈性小于1,因而支持資本和勞動呈互補關系的研究(羅長遠、張軍,2009;白重恩、錢震杰,2009)。此外,部分其他控制變量前系數也相對穩定,且較符合預期,與周明海(2014a)的研究結果較一致。例如,開放因素中的出口和外資占比前的系數為負,表明對外開放程度上升會導致勞動收入份額的下降。轉型因素中,國有資本占比前的系數為正,意味著國有產值比重下降將導致工業勞動收入份額下降;第二產業占比前的系數為負,表明工業化將導致要素收入分配向資本傾斜。效益因素中的資產負債比越高將使勞動收入份額下降,表明企業財務狀況越健康,勞動者得益越小;而資產回報率上升將導致勞動收入份額上升,表明工業企業經營表現越好,勞動者得益更多;由于前者從存量平衡而后者從績效變動角度揭示經營效益與要素分配的關系,因而可能存在不同。需要說明的是,加入時間固定效應后,整體經濟發展水平前的系數由顯著為正轉變為顯著為負,這一結果與羅長遠、張軍(2009)相同,表明工業勞動者并未從整體經濟發展中同步獲益。

表3 水平方程的基本回歸結果

我們以雙固定效應結果為基準,工業機器人密度前的系數意味著每萬人工業機器人數量上升1%將導致勞動收入份額下降0.0366個百分點,表明工業機器人應用對勞動收入份額具有顯著的負效應。由于工業機器人在觀察期內上升了14倍,保持其他條件不變,這將使勞動收入份額下降9.66個百分點,這一結果與余玲錚等(2019)利用廣東企業調查數據的分析較為一致。作為穩健性檢驗,若將構造機器人密度數據的權重改為銷售產值和平均用工人數,即模型3與模型4,機器人密度前的系數符號和顯著性不變,其絕對值略有變化,表明機器人數據的可靠性和回歸結果的穩定性。

如前所述,通過加總城鎮單位和城鎮私營企業工資總額獲得工業整體勞動收入份額并考察其決定因素,我們還可以分別考察工業機器人應用對兩類企業勞動收入份額的影響,回歸結果為模型5與模型6。可以發現,城鎮單位企業比城鎮私營企業的負效應更大。由于國有和外資企業為主體的城鎮單位企業相對資本更為密集,因而影響相對較大;而私營企業的要素稟賦通常是勞動密集型,因而影響相對較小。此外,表3后4列中其他變量前的系數符號和顯著性與模型2的雙固定模型保持基本一致。

(二)工業機器人應用對就業、工資和產值的直接影響

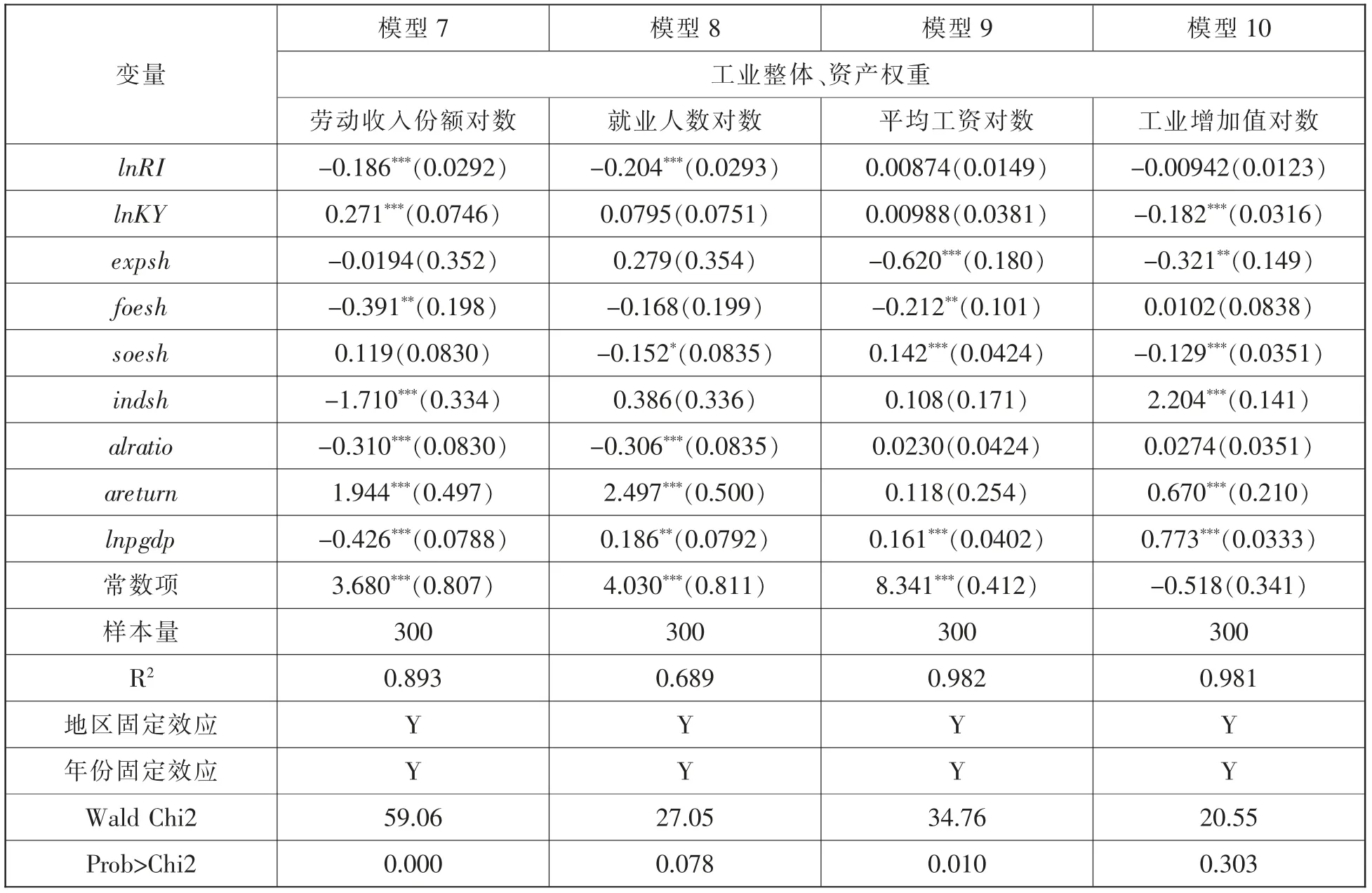

表3中的水平方程回歸結果表明,工業機器人應用對勞動要素分配產生負向沖擊。按定義,工業勞動收入份額由就業、工資和產值三個分項計算而得。表4展示了工業機器人應用對勞動收入份額及其三個分項直接影響的回歸結果。模型7中的被解釋變量為勞動收入份額對數,工業機器人應用對就業、工資和產值對數直接影響的回歸結果則分別對應表4中模型8至模型10。Hausman檢驗結果表明,除模型10固定和隨機效應模型無差異,其他模型的檢驗結果均支持固定效應模型。需要說明,表4所有的回歸為工業整體情況,同時機器人密度均用資產總計為權重計算。

表4 工業機器人應用對就業、工資和產值的直接影響

模型7中機器人密度前的系數可以解釋為勞動收入份額對機器人密度的彈性系數,表明機器人密度每增加1%,勞動收入份額降低0.186%。比較模型8至模型10工業機器人密度前系數,我們發現工業機器人應用對工資和產出的直接影響不顯著,對就業影響顯著為負。這些結果表明“機器換人”政策效果主要通過對勞動力替代來體現,機器人密度上升1%使就業數量下降0.204%。“機器換人”既未對產值產生顯著的正向沖擊也未對工資產生明顯的負向沖擊,這可能是我們的觀察期較短,目前處于工業機器人應用的初期階段有關。結合模型7的分配效應結果看,初步判斷新興技術可能主要通過負向影響就業分子項對整體勞動收入份額產生負向影響。

其他控制變量對勞動收入份額三個分項的直接效應相對符合預期。資本產出比對產出的作用顯著為負,表明資本密集型企業相對于其他企業效率更低。出口和外資占比表示的開放因素對工資向下沖擊明顯。轉型因素中,國有資本占比上升將有助于提高工資水平,但會降低就業人數和產出,總體來看不利于生產效率的提升,而第二產業比重下降將使工業增加值下降。資產負債比升高的去杠桿過程會對就業產生負向沖擊,但對工資和產值的影響不明顯,而資產回報率表示的經營效益提升主要是促進就業和增加產值,對工資提升效應則并不明顯。對應的,整體經濟發展可以同時促進工業行業的工資、就業和產值水平。

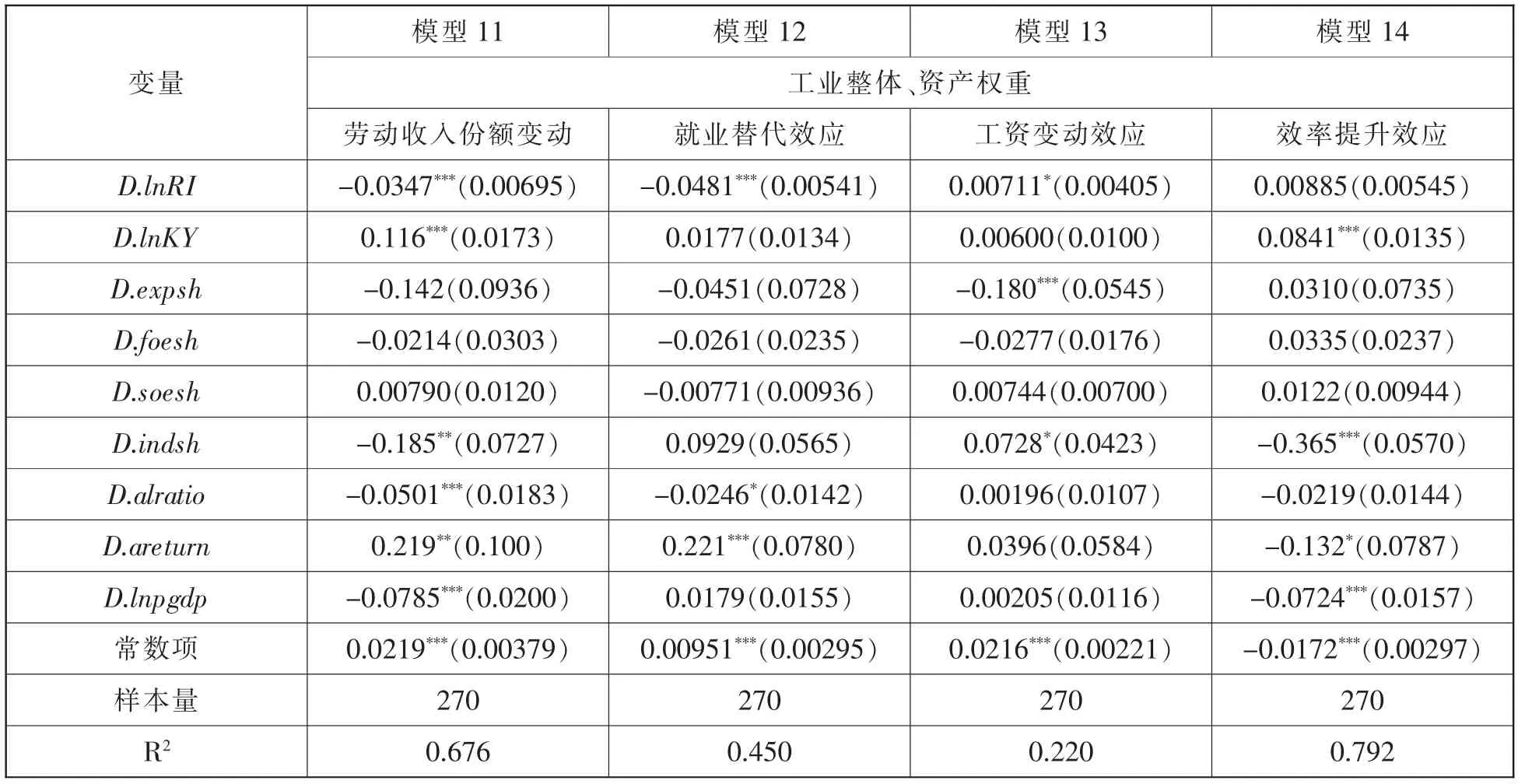

表5 新興技術對要素收入分配變動的三大效應

(三)工業機器人應用對要素收入分配變動的三大效應

在水平和彈性方程外,探討工業機器人應用對勞動收入份額變動的作用路徑和機制則需結合差分方程式(2)和勞動收入份額變動的分解式(3)。首先,我們利用最小二乘法(OLS)對式(2)進行估計,由于我們對所有變量都作了一階差分的處理,因此該回歸實質上是一階差分模型,回歸結果為表5的模型11。為了進一步理解勞動收入份額的變動機理,我們利用分解式(3)進一步考察新興技術作用的就業替代效應、工資變動效應和效率提升效應,同時更緊密地分析三大效應與綜合效應之間的關系。對于各路徑的回歸方程,我們仍用最小二乘法(OLS)分別獲得各路徑的一階差分回歸估計,回歸結果為表5的模型12至模型14。

表5中的所有回歸均為工業整體情況,同時機器人密度用資產總計為權重計算。需要說明的是,這里我們取所有回歸變量的水平變動,同時,由于在分解式(3)中效率提升效應前的系數為負,因此模型14中被解釋變量的變動方向與工業產值相反。我們發現,差分方程與水平方程的回歸結果較為一致,盡管差分方程中部分變量前的系數顯著性有所下降。

從模型11可以看出,使用一階差分模型對工業機器人密度前系數影響不大,為-0.0347(表3中為-0.0366)。橫向比較模型11至模型14,工業機器人應用對勞動收入份額變動的向下沖擊主要通過就業替代效應來實現。一方面,“機器換人”政策初期效果主要體現在就業調整方面,這與文獻中的職業和任務替代風險研究相一致;另一方面,“機器換人”政策在初期階段通過替代就業來緩解勞動力成本上升的態勢,工業機器人應用通過工資變動對勞動收入份額甚至有較弱的促進作用,這表明工業機器人應用的力量還未積累到足以扭轉勞動力成本的上升態勢,需要等進一步推廣“機器換人”政策后才能看到更明確的效果。總的來說,差分方程的回歸結果與表4中工業機器人應用對就業的直接影響較為一致,就業替代效應主導了勞動收入份額的變動,而有關工資變動效應則存在一定分歧,現有回歸結果難以給出明確判斷。結合表4中水平方程的回歸結果,我們認為我國新興技術應用的主要動因是企業應對勞動力成本沖擊的應激反應。就效果來看,我國目前處于“機器換人”的初期階段。從長期看,工業機器人是否會體現資本偏向性,是否會對勞動工資產生負向沖擊從而惡化要素收入分配,仍然需要更長的觀察時間加以驗證。

其他控制變量結果對勞動收入份額變動的影響及其路徑如下:資本產出比變動主要通過效率提升路徑對勞動收入份額變動產生正向影響;出口占比對工資有擠壓效應,但對整體勞動收入份額變動不顯著;產業結構變動主要通過效率和工資渠道影響勞動收入份額變動;資產負債比上升主要通過就業渠道降低勞動收入份額;資產回報率上升則主要通過提高企業勞動需求對勞動收入份額變動起正向促進作用;最后,國有資本和外資占比作用不明顯。

五、結論和政策建議

本文利用Bartik(1991)方法,結合國際機器人聯盟數據集和各地區工業分行業相關信息,構造了我國工業部門2009~2018年省級面板數據,考察工業機器人應用對要素收入分配的影響。研究發現,工業機器人應用會降低勞動要素在工業增加值中的分配比例。由于我國工業機器人在觀察期內上升了14倍,保持其他條件不變,這將使我國工業勞動收入份額下降9.66個百分點。

從收入分配中就業、工資和產值三個分項的直接影響來看,工業機器人應用對工資和工業增加值的直接影響不顯著,對就業影響顯著為負。進一步,我們將勞動收入份額的變動分解為了就業、工資和產值三類變動效應,從而分析工業機器人應用通過就業替代效應、工資變動效應和效率提升效應三大路徑和機制對勞動收入份額變動產生影響。研究進一步發現,工業機器人應用對勞動收入份額變動的向下沖擊主要通過就業替代效應來實現,工資變動作用邊際顯著且較弱,同時我們并未發現顯著的生產效率提升作用。

無論是直接影響還是路徑分析,研究均體現了工業機器人對勞動力的顯著替代作用,表明“機器換人”政策初顯成效,然而整體替代作用較弱。這可能是因為目前機器人應用主要集中于中高端制造業,以資本和技術密集型企業為主,就業容量較小,因而就業替代效應不強;同時,未被替代員工具有較高的人力資本和技術水平,且與機器人存在較強的互補性,因而工業機器應用具有微弱的工資促進效應。就低端制造業而言,勞動力成本仍在快速上升,“機器換人”只起到抑制工資進一步增長的勢頭,還不足以完全扭轉成本上升的勢頭;同時,部分低技能工作崗位與機器人存在互補而非替代關系,因而并不必然受制于工業機器人的應用。

從宏觀政策層面看,我們需權衡制造業轉型升級利與弊,探尋市場和政府關系的平衡點:一方面要利用好市場機制,緊緊抓住以機器人為代表的新興技術變革促進我國經濟發展的新機遇,引導機器人應用產生就業創造而非就業破壞效應;另一方面,發揮好政府作用,適時實施再分配政策,適度保護受工業機器人負向沖擊較大群體,保持該群體資源獲得和就業機會的平等,從而緩解技術變革對可持續人力資本積累的破壞性沖擊。

從微觀政策層面看,應對新興技術變革對勞動力市場的負向沖擊,我們不應采取政策限制工業機器人的就業替代效應,而應加強現有產業工人的技能培訓和應用新興技術產業的人才培養,使勞動者快速適應因新興技術帶來的生產工藝、流程和規劃變化帶來的職業和崗位變動。我們還可以通過放開現有的職業資格認證制度,促進勞動力市場的職業流動,使勞動者有多種流動渠道應對新興技術的沖擊。更進一步,我們可以從制度上降低企業人工成本,為企業贏得更多空間和時間應對勞動力成本上升帶來的挑戰。

注釋:

①工業城鎮就業人數為工業城鎮單位就業人員和城鎮私營和個體就業人員之和。

②我們將工業單位勞動力成本定義為工業行業的平均工資與勞動生產率的比值。前者由兩位數分行業的城鎮單位就業人數和平均工資加權平均計算而得,后者為規模以上工業增加值與城鎮單位和私營就業人數之和的比值。從要素收入分配角度看,工業單位勞動力成本也可被視為工業勞動收入份額(周明海,2014a),因此本文將根據需要交替使用這兩個定義。工業單位勞動力成本數據來自國家統計局數據庫。

③由于國民經濟行業分類調整,我們剔除了2012年數據。

④我們將國際標準行業分類與國民經濟行業分類在編碼和時間上進行了對照和協調一致。由于篇幅原因,本文不再詳述對照和協調過程,有需要的讀者可聯系作者。另外,由于考慮到2008~2009年為全球金融危機時期,我們選用2007年信息構造期初權重。

⑤2009~2016年數據來自《中國工業統計年鑒》;由于2017年起停止發布《中國工業統計年鑒》,本文使用2017年各省(直轄市、自治區)《統計年鑒》及《2018年中國經濟普查年鑒》對資產總計、平均用工人數進行補充,剩余缺值使用插值法補充。

⑥目前,我國機器人應用最多的行業是汽車制造業。

⑦由于異常值問題,我們剔除了西藏自治區的數據。