腰大池持續(xù)外引流聯(lián)合阿米卡星鞘內(nèi)注射治療顱內(nèi)感染的臨床應用效果研究

陳成賢 梁翠云 謝才蘭 包陸君 盧家璋

神經(jīng)外科開顱手術后顱內(nèi)感染是困擾神經(jīng)外科醫(yī)師的難題之一,是臨床上常見的術后并發(fā)癥,能夠引起腦脊液漏程度加重,并可誘導顱內(nèi)壓增高,開顱手術后顱內(nèi)感染的發(fā)生率為11%~27%,直接威脅患者腦功能恢復以及生命安全[1-3]。患者一旦發(fā)生顱內(nèi)感染,將使患者病情進一步惡化,增加臨床治療的難度,增加住院時間,增加患者的醫(yī)療支出,若未能及時控制,甚至導致患者出現(xiàn)殘疾、死亡等嚴重并發(fā)癥的發(fā)生[4,5]。若患者能夠得到有效及時的控制,可有效降低顱內(nèi)感染的發(fā)生風險,而對已經(jīng)發(fā)生顱內(nèi)感染的患者采取積極有效的干預,可明顯降低患者開顱手術的發(fā)生率[6]。持續(xù)腰大池引流術能夠有效的降低顱壓及患者傷口處液體的外滲,并顯著的提高愈合及其質(zhì)量[7]。阿米卡星作為半合成氨基糖苷類抗生素,可以有效的提高病灶區(qū)的抗生素濃度及殺菌率,顯著地降低炎性反應及腦水腫程度[8]。本課題隨機選取2018 年8 月~2019 年 12 月期間中山市陳星海醫(yī)院神經(jīng)外科收治的顱腦手術后顱內(nèi)感染患者,其中23 例給予腰大池持續(xù)外引流聯(lián)合阿米卡星鞘內(nèi)注射治療,取得了較高的治療效果,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機選取2018 年8 月~2019 年12 月期間中山市陳星海醫(yī)院神經(jīng)外科收治的顱腦手術后發(fā)生顱內(nèi)感染的患者66 例。其中,男41 例,女25 例;年齡23~74 歲,平均年齡(43.05±10.32)歲。按照數(shù)字表法隨機分為對照組及觀察組,各33 例。對照組中男21 例,女12 例;年齡25~74 歲,平均年齡(43.28± 10.96)歲。觀察組中男20 例,女13 例;年齡23~71 歲,平均年齡(42.83±9.47)歲。兩組患者的性別、年齡等一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準[9]①存在顱內(nèi)感染的臨床癥狀,如發(fā)熱、頭痛、腦膜刺激征等;②腦脊液檢查白細胞計數(shù)>100×109/L;③腦脊液葡萄糖<2.5 mmol/L,蛋白質(zhì)>0.45 g/L;④腦脊液細菌培養(yǎng)陽性。其中腦脊液細菌培養(yǎng)陽性即可確診為顱內(nèi)感染;腦脊液細菌培養(yǎng)陰性者符合①、②、③即可確診顱內(nèi)感染;所有患者知情同意且簽署知情同意書,本研究經(jīng)本院倫理委員會批準同意。

1.2.2 排除標準 ①無充足證據(jù)證明存在顱內(nèi)感染;②合并其他組織、臟器的嚴重感染者;③心肺功能及其他臟器功能嚴重衰竭患者;④年齡>75 歲患者。

1.3 方法 兩組患者術前0.5 h 預防性靜脈注射羅氏芬2.0 g,術后預防性靜脈注射羅氏芬2.0 g/次,q.12 h.,連續(xù)靜脈注射3 d。均于術后第3 天撥出引流管,術后第4 天行腰穿或常規(guī)腰大池引流,收集腦脊液進行細菌培養(yǎng)和實驗室指標檢測,腦脊液檢查結(jié)果提示存在顱內(nèi)感染。對照組給予單純?nèi)響昧_氏芬治療,靜脈注射羅氏芬2.0 g/次,q.12 h.,連續(xù)治療14 d。觀察組給予腰大池持續(xù)外引流聯(lián)合阿米卡星鞘內(nèi)注射治療,采用20 mg阿米卡星加10 ml生理鹽水稀釋后鞘內(nèi)注射,根據(jù)患者顱內(nèi)壓的變化情況,總量控制在80~500 mg,注射后夾閉引流管2 h,連續(xù)治療14 d。

1.4 觀察指標及判定標準 ①對比兩組患者的臨床療效,療效判定標準[10]:痊愈:患者臨床表現(xiàn)恢復正常,實驗室指標恢復正常,腦脊液細菌培養(yǎng)陰性;顯效:患者病情得到有效控制,但臨床癥狀、實驗室指標或腦脊液培養(yǎng)結(jié)果有1 項結(jié)果異常;有效:患者病情有所好轉(zhuǎn),但臨床癥狀、實驗室指標或腦脊液培養(yǎng)結(jié)果仍有多項結(jié)果異常;無效:患者病情未得到有效控制甚至加重,嚴重者甚至死亡。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數(shù)×100%。②對比兩組患者治療前后的體溫及腦脊液化驗結(jié)果,腦脊液化驗結(jié)果包括白細胞計數(shù)、蛋白質(zhì)、葡萄糖。③對比兩組患者的不良反應及并發(fā)癥發(fā)生情況。

1.5 統(tǒng)計學方法 采用SPSS22.0 統(tǒng)計學軟件進行統(tǒng)計分析。計量資料以均數(shù)±標準差()表示,采用t 檢驗;計數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者的臨床療效對比 觀察組患者的治療總有效率96.97%高于對照組的78.79%,差異具有統(tǒng)計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者的臨床療效對比[n(%)]

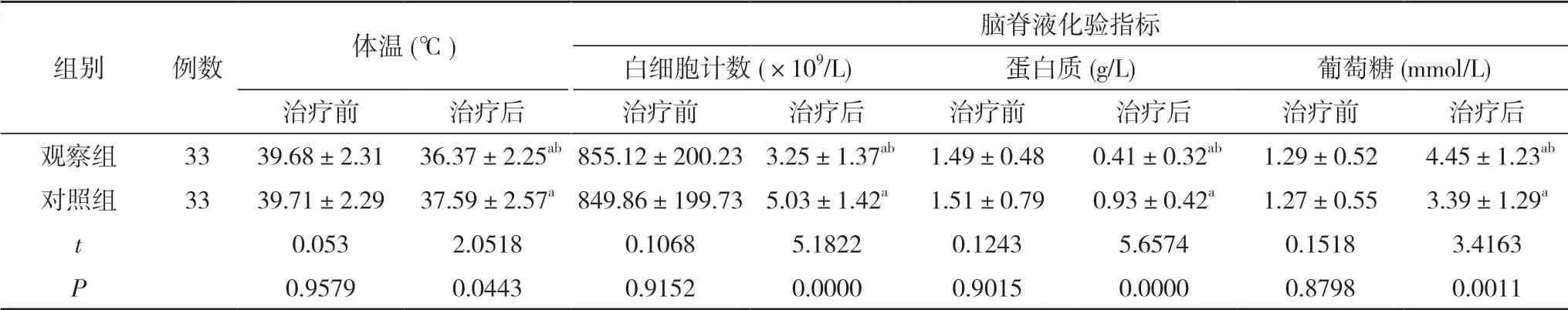

2.2 兩組患者治療前后的體溫及腦脊液化驗結(jié)果對比 治療前,兩組患者的體溫,腦脊液白細胞計數(shù)、蛋白質(zhì)、葡萄糖水平對比,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的體溫,腦脊液白細胞計數(shù)、蛋白質(zhì)水平均低于本組治療前,腦脊液葡萄糖水平高于本組治療前,且觀察組患者的體溫,腦脊液白細胞計數(shù)、蛋白質(zhì)水平低于對照組,腦脊液葡萄糖水平高于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后的體溫及腦脊液化驗結(jié)果對比()

表2 兩組患者治療前后的體溫及腦脊液化驗結(jié)果對比()

注:與本組治療前對比,aP<0.05;與對照組治療后對比,bP<0.05

2.3 兩組患者的不良反應及并發(fā)癥發(fā)生情況對比 治療期間,兩組患者均無因使用藥物發(fā)生不良反應,也未發(fā)生致殘、死亡等嚴重并發(fā)癥。

3 討論

顱腦手術為現(xiàn)階段治療腦出血、顱腦腫瘤等疾病的首選外科治療方式,目前,微創(chuàng)技術在顱腦手術中的應用不斷成熟,但是仍無法改變其有創(chuàng)性操作的特點,以開放性顱腦損傷(例如腦脊液漏,腦外科手術,開放性顱腦外傷等)的患者多見,這必將引起顱內(nèi)無菌環(huán)境的破壞,導致顱腦手術患者術后感染風險的增加,顱內(nèi)感染(又稱為中樞神經(jīng)系統(tǒng)感染)已經(jīng)成為術后常見的并發(fā)癥[11,12]。由于患者的顱腦特殊生理結(jié)構,易由細菌、病毒、真菌、寄生蟲等病原微生物感染引起中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病,但由于血腦屏障的結(jié)構特點,使得目前僅有少量藥物可進入腦脊液,因此影響抗生素使用的臨床效果,上述因素最終導致顱腦手術患者術后顱內(nèi)感染發(fā)生風險明顯增加,并且無法有效控制感染[13,14]。

持續(xù)腰大池引流已經(jīng)普遍的運用在神經(jīng)外科顱腦損傷、顱內(nèi)腫瘤以及顱內(nèi)感染等術后合并有腦脊液漏患者的治療中。具有創(chuàng)傷小、成功率高、能夠有效的降低患者傷口處液體的外滲,高度的可控性、引流量大、帶管時間長、感染率低,提高愈合及其質(zhì)量等特點,對患者的術后恢復顯得尤為重要[15]。阿米卡星為半合成氨基糖苷類抗生素,抗菌譜廣,靜脈用藥血腦屏障通透性差,且對金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌及變形桿菌等均有效。阿米卡星進行鞘內(nèi)注射,能夠讓藥物直達蛛網(wǎng)膜下腔,到達腦脊液,可以讓患者腦脊液中的藥物濃度增加,能夠有效地提高治療效果,而鞘內(nèi)注射近年來廣泛的應用于臨床診療中,是較為理想的一種治療方法[16]。

本研究結(jié)果顯示,觀察組患者的治療總有效率高于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義 (P<0.05)。治療后,兩組患者的體溫,腦脊液白細胞計數(shù)、蛋白質(zhì)水平均低于本組治療前,腦脊液葡萄糖水平高于本組治療前,且觀察組患者的體溫、腦脊液白細胞計數(shù)、蛋白質(zhì)低于對照組,腦脊液葡萄糖高于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義 (P<0.05)。治療期間,兩組患者均無因使用藥物發(fā)生不良反應,也未發(fā)生致殘、死亡等嚴重并發(fā)癥。

綜上所述,顱內(nèi)感染患者實施腰大池持續(xù)外引流聯(lián)合阿米卡星鞘內(nèi)注射治療,可有效提高患者的臨床治療效果,控制顱內(nèi)感染的嚴重程度,值得臨床大力推廣應用。