重慶天氣雷達建設

王娜 童曦 張應超 劉伯駿 李奇臨

(1 重慶市渝北區氣象局;2 重慶市氣象局觀測與網絡處;3 重慶市氣象臺;4 重慶市氣象信息與技術保障中心)

重慶位于長江上游,四川盆地東南部,面積為8.24萬 km,是中國目前行政轄區最大、人口最多、管理行政單元最多的特大型城市。2011年,重慶被中國氣象局納入在西部率先基本實現氣象現代化試點城市,開啟了重慶氣象現代化建設的新征程,其中以天氣雷達為代表的地基遙感觀測綜合能力得以顯著增強。

■ 歷史沿革

1974年,江津(永川)地區氣象臺配備波長為3 cm的711型天氣雷達,主要配合當地人工降雨、防雹作業。

1975年3月,為發揮天氣雷達在天氣預報方面的作用,永川雷達加入當時所屬的四川省氣象局的雷達組網聯防。

1978年,涪陵地區氣象局(現涪陵區氣象局)配備711型天氣雷達,用于人工贈雨和防雹作業。

1979年8月,重慶市氣象臺配備711型天氣雷達,先為車載式,1980年6月改為固定式。

1980年底,萬縣地區氣象局(現萬州區氣象局)配備車載式711型天氣雷達。

“713”C型天氣雷達

2007年8月,重慶和黔江分別建成CINRAD/SA和CINRAD/CD新一代天氣雷達。

2009年2月,萬州建成CINRAD/SB新一代天氣雷達。

2011年12月,永川建成CINRAD/SA新一代天氣雷達。

2019年8月,重慶完成新一代天氣雷達的雙偏振升級改造。與傳統的天氣雷達相比,新一代天氣雷達除了測量雷達的回波強度外,還可以測量降水目標物沿雷達徑向的運動速度和速度譜寬,雙偏振天氣雷達還可以提供相關系數、差分反射率和差分傳輸相移等偏振參量。

“711型”天氣雷達

1988年,重慶天氣雷達更換為波長5 cm的713型固定式天氣雷達,可探測半徑400 km范圍內災害性天氣。

1990年3月,引進成都氣象學院研制的天氣雷達數據處理系統(WRDPS)。

1997年12月,改為TCL-713C型雷達。

與原713型雷達相比改進為:發射機所用的磁控管使用壽命可延長4~5倍,改進最大的是接收機和雷達終端控制部分,接收機實現了數字化,其整體化性能指標均超過713型雷達。

新一代天氣雷達

■ 新一代天氣雷達組網

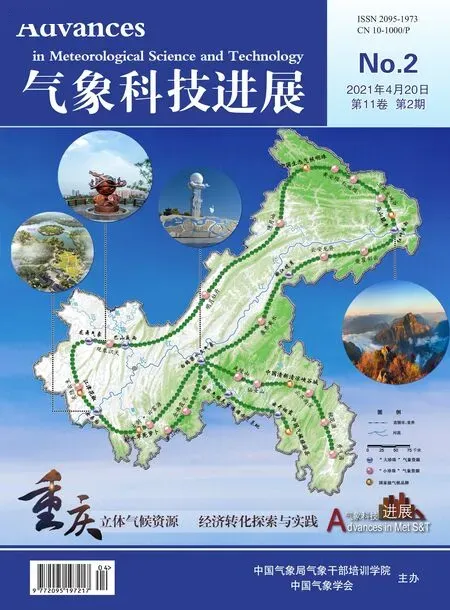

重慶地處青藏高原東側,其北部、東部及南部分別有大巴山、巫山、武陵山、大婁山環繞,地貌以山地、丘陵為主,其中山地占總面積的75.8%,丘陵占18.2%。全市已建成4部天氣雷達(重慶、萬州、黔江、永川),1部天氣雷達在建(涪陵)。

目前新一代天氣雷達已成為全市災害性天氣,特別是中小尺度災害性天氣監測預警等方面極為有效的工具,極大減少了災害性天氣帶來的經濟損失,但同時也存在不足:

· 復雜地形使近地面1 km高度的雷達探測覆蓋率不足:位于平行嶺谷低丘的重慶、涪陵雷達0°仰角下受兩側地形阻擋嚴重;建于高海拔山區的黔江、萬州雷達低空覆蓋率較低;此外地球曲率導致小尺度天氣系統存在監測盲區。

· 新一代天氣雷達組網(C/S波段)對于全天氣過程綜合探測能力不足,三維精細探測能力有待進一步提高。

■ 重慶天氣雷達新時代規劃

災害性天氣精密監測

新建X波段相控陣雷達組網,形成高低互補、遠近結合的協同觀測模式,基本消除因曲率半徑、地形影響造成的探測盲區,實現30 m徑向精度、1 min時間分辨率的中小尺度天氣系統全過程探測。

城市氣象要素廓線觀測

開展城市氣象要素廓線觀測能力建設,布設風廓線雷達、微波輻射計、氣溶膠激光雷達、激光測雨雷達、激光測風雷達、毫米波云雷達,使以雷達為主的災害性天氣監測預警成為智慧城市運行管理的千里眼。

Advances in Meteorological Science and Technology2021年2期

Advances in Meteorological Science and Technology2021年2期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 元江縣農村氣象信息服務站的功能與管理

- 重慶市巴南區茶葉氣象服務分析

- 風力發電機組防雷接地裝置施工的質量控制

- 東洞庭湖天氣、氣候對越冬候鳥數量的影響

- 重慶氣象千年發展史圖鑒

- AMS詞匯