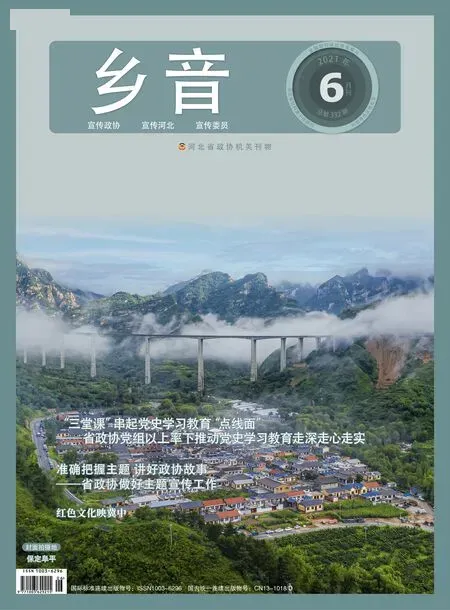

紅色文化映冀中

■ 列 兵

夜幕下,三百多村民集聚在學校的教室里,聽老師讀報紙。你能想象這是什么年代的事嗎?20 世紀五六十年代,抑或七八十年代?其實,這是20 世紀40 年代抗日戰爭最激烈時,發生在冀中地區饒陽縣南李崗村的情景。

冀中地區的黨政軍民不僅對敵斗爭英勇頑強,可歌可泣,在那樣殘酷的環境下,在那樣貧乏的條件下,居然誕生了燦爛的抗戰文化。他們克服難以想象的困難,辦報紙、辦劇社、搞征文、搞攝影……紅色的抗戰文化像熊熊火焰,映紅了冀中大地。

一

循著《冀中導報》的足跡一路走過,能看到它創造出的中國新聞史奇跡。

當年,南李崗村群眾讀的就是《冀中導報》。

1938 年9 月10 日,任丘縣(今任丘市)陳王莊,冀中區黨委機關報《導報》創刊,后更名為《冀中導報》。這份誕生在烽火硝煙中的報紙,也是《河北日報》的前身之一,它見證了冀中抗日敵后根據地的創建、鞏固和發展,也見證了冀中人民在黨的領導下不畏犧牲、英勇奮斗、堅韌不拔的民族氣節和大無畏的革命精神。

循著《冀中導報》的足跡一路走過,能看到它創造出的中國新聞史奇跡。報紙創刊不足半年,由于日寇集中優勢兵力“掃蕩”冀中根據地,報紙被迫停刊。同樣不到半年時間,賀龍率領120 師來到冀中,和冀中軍民一起粉碎了敵人的多次進攻,形勢趨于穩定,區黨委決定《導報》復刊,并更名為《冀中導報》。1942 年5 月,日寇對冀中實行了慘無人道的“五一”大“掃蕩”,根據地遭到嚴重破壞,《冀中導報》被迫再度停刊。1945 年6 月,抗戰勝利在望,《冀中導報》在饒陽縣長流莊再次復刊。嚴冬到來,它就隱忍于地下,稍一轉暖,它就迅速萌發。真的是“野火燒不盡,春風吹又生”。

雖然停刊,但《冀中導報》熊熊的生命之火從未熄滅。報紙停刊后,報社工作人員分成若干小組,分散到各個分區去,幫助地委辦機關報。比如,王亢之到七分區辦《黎明報》,肖竹到八分區辦《勝利報》,周景陵到九分區辦《團結報》……他們分則為分區報紙,聚則為《冀中導報》,這種一聲令下,應聲而聚;又一聲令下,遍地開花的辦報方式,是戰火硝煙中,共產黨人的獨創。

全面抗戰初期,戰爭破壞了正常的消息傳播渠道,地處敵后的冀中地區人心惶惶。《導報》及時傳播中國共產黨的抗日主張和方針政策,刊出新華社播發的抗戰消息,如同在暗夜中舉起明亮的火把,不僅遏制了種種謠言,還鼓舞和激發了冀中人民的抗戰熱情,指明了抗戰的方向。第一次復刊后的《冀中導報》更加注重揭露日本侵略者的暴行,報道人民群眾千方百計打擊敵人的消息。饒陽縣《冀中導報》紀念館內,收藏有1941 年3 月30日的半張剪報,上面就有饒陽縣游擊組英勇伏擊敵人的消息。

《冀中導報》紀念館

《冀中導報》

報紙還宣傳建軍建政、減租減息、發展農副業生產、改善人民生活等一切與黨的方針政策、人民群眾生產生活有關的新聞。第一次復刊后,除《冀中導報》之外,他們還出版綜合性刊物《導報月刊》,青年讀物《戰斗生活》,面向農民的《農民報》,以及配合爭取偽軍工作的小報《北斗星》。第二次復刊后的《冀中導報》不僅開設了副刊“平原”,還在第三版新辟了“經濟副刊”,在第四版設置了“老百姓”專欄。這樣設身處地為讀者著想,讀者能不喜歡嗎?冀中根據地差不多每個村都有讀報小組,定縣(今定州市)齊莊村最初只有一個讀報點,后來發展到4 個,全村70%的人都參加了讀報活動。

辦報紙就意味著犧牲,這是當今的媒體人體會不到的。但是在國土淪陷,強盜橫行的年代,卻是再尋常不過的事。1942 年,《冀中導報》記者科科長兼新華社冀中分社副社長沈蔚同志在敵人的“掃蕩”中犧牲,年僅25 歲。第二年,原《冀中導報》記者、文藝編輯,分散到九分區擔任《團結報》社長的周景陵,在高陽縣雍城村與敵人遭遇,壯烈犧牲,年僅27 歲……

《冀中導報》的編輯、記者團隊,是一支年輕的隊伍,年輕到我們今天難以想象。朱子強任總編輯時19 歲,范瑾任社長時20 歲。就是這樣一群青春勃發、花樣年華的青年男女,冒著生命危險,在最為慘烈的戰爭中,堅守自己的理想信念,高舉著革命的火把。生活雖然艱苦,但他們活得陽光,活得快樂。即使敵情危急、吃糠咽菜的日子,工作之余他們還經常和駐地群眾聯歡,演唱范瑾作詞的歌曲《平原的文化兵》:

平原的文化兵,

勇敢年輕又強壯,

拿起鐵筆鋼板當刀槍。

高舉新文化的大旗,

輝耀著田野和村莊……

二

作為革命事業的后來人,今天重讀《冀中一日》,從初心使命,理想信念,犧牲精神,乃至文風,都令人擊節贊嘆,感慨不已。

1941 年春節后的一天,冀中地區各群眾團體隨同軍區雪夜行軍,來到滹沱河北岸安平縣彭家營村。45 年之后,長篇小說《野火春風斗古城》的作者李英儒回憶說:“一路上大雪紛紛,四周大地是一片茫茫的銀白世界。抵達目的地彭家營村恰是凌晨時刻。村外雪深盈尺,掩蓋了田園阡陌道路河渠。在這樣暫時安定沒有敵情的環境下,冀中抗聯各團體的領導同志們,開始討論起《冀中一日》的寫作問題。”

事情源起于時任冀中文化界抗戰建國聯合會副主任、作家王林。受到高爾基主編的《世界一日》、茅盾主編的《中國一日》啟發,王林一直在謀劃發起一次《冀中一日》寫作活動。這一提議得到冀中區領導黃敬、程子華、呂正操等人的熱烈贊同。經過研究,冀中區黨委正式發出關于編輯《冀中一日》的通知。通知中說:“冀中黨政軍民共同決定編輯《冀中一日》,反映冀中全部生活情形,加強宣傳工作,并已決定5 月27 日為《冀中一日》所要記載的日子。”通知要求:“各級黨委及全體同志應該了解《冀中一日》的編輯在黨的宣傳事業上的意義……下級同志不能寫稿者,可自述意思,發動文化水平較高的同志代為記錄,盡可能做到全黨同志能寫文章者,都寫稿;不能寫稿者,亦能口述思想,請人記錄成稿。”

據王林回憶:“1941 年時,冀中根據地的范圍并不大,主要包括敵人據點和交通線中間的一些村莊。即以冀中腹地最大的一塊根據地深縣(今深州市)、武強、饒陽、安平相連接的邊緣地區來看,周圍不滿百里。除了上述各個縣城是敵偽據點并設有環城崗樓和公路以外,尚有西蒲疃和圣水等據點像羊毛疔一般扎在中間。”在這樣殘酷的環境下,冀中區黨委下決心發動全冀中的黨政軍民編這樣一本書,對于宣傳文化工作的重視程度,以及《冀中一日》在冀中紅色文化發展史上的重要地位,可見一斑。

至于為什么選擇記錄5 月27日這一天的個人見聞,原因非常簡單:這一天不是任何節日和紀念日,是個極為普通的日子,更能夠代表冀中軍民的日常生活和斗爭。

在區黨委領導下組成了強大的編輯隊伍,并推舉作家王林、孫犁、李英儒為主要編輯。即使站在今天來看,這也是一個“大咖”級的組合。

在抗戰最艱苦的關頭,這樣一個活動給各階層群眾帶來的不僅僅是新鮮的感覺,還有期待、興奮、思考。活動中,連兒童團都發動起來。以往兒童團站崗只是查路條,在區黨委發出通知,5 月27 日到來之前的日子里,各個村口的兒童團手里多了一塊紙板,上面寫著:冀中一日。過往行人要在兒童團指導下讀出這4 個字,并回答冀中一日是哪一天。

冀中的干部群眾以空前的熱情參加到這次“我寫我”的活動中來。經過廣泛深入的宣傳發動,人們有了充分的思想準備。王林回憶:“到了那一天,有不少不識字的老太太拿著早已準備好的紙張去找人‘代筆’。在抗日戰爭最前列的冀中人民對于革命事業是熱愛的;對于戰勝日本強盜是充滿民族自尊心、自信心的。他們把《冀中一日》寫作運動當成一種對自己的鼓舞,對敵人的示威。”如果說王林的回憶充滿莊嚴,那么詩人遠千里的回憶則語調輕松:“寫作運動一布置下去,全冀中的軍民個個喜笑顏開,好像是大家要集體產生個兒子,這個兒子必然聰明、智慧、勇敢,能集中體現父母們的一切優點和希望。”

6 月份就開始有人送稿子了,到7 月份就形成了高潮。挑著擔子送來的,推著小車送來的,甚至有一個村子的稿子就裝了一麻袋,套著大車送來的。最后,送到總編室的稿子有5 萬篇之多。稿子裝在麻袋里,用大車拉著打游擊。總這樣也不是辦法,后來就決定在安平縣的彭家營、郝村、楊各莊一帶進行編選工作。冀中區黨委集中了40多個宣傳、文教干部,用了八九個月的工夫,初選出200 多篇稿件,編為4 輯,油印了200 多本,送到各有關部門征求意見。遺憾的是,剛剛送出去,日寇“五一”大“掃蕩”就開始了。這200 多本油印的《冀中一日》有的散失,有的損壞。新中國成立后,歷盡曲折,直到1960年5月,才重新找齊4輯《冀中一日》正式出版,這是后話。

雖然當年未能正式出版,但《冀中一日》寫作運動所產生的影響,卻長留在冀中乃至中國的文化史上。孫犁說得好:“冀中人民在從對舊文學的愛好走上對新文學的愛好,在生活創造之外,從事藝術。《冀中一日》大浪潮后,文藝急轉直下,成了群眾的。”

《冀中一日》寫作運動引起連鎖反響。日寇“五一”大“掃蕩”過后,冀中六地委發動了“偉大的一年間”寫作運動。七地委發動了“偉大的兩年間”寫作運動。抗戰勝利后,冀中區黨委發動了“抗戰八年寫作運動”。

時光如水。作為革命事業的后來人,今天重讀《冀中一日》,從初心使命,理想信念,犧牲精神,乃至文風,都令人擊節贊嘆,感慨不已。書中有一篇文章叫《我和縣長》,包括標點符號在內,不到100 字。全文抄錄在這里,讓我們一窺《冀中一日》的風貌:

我管著擔水,我管著做飯,縣長管著開會,管著做報告,還管著批閱文件。除了這個以外,我和縣長一樣學習,一樣游戲,一塊兒鋤地,一塊兒澆園。告訴全世界的人們吧,我們這里伙夫和縣長的肩膀一樣平。

《冀中導報》紀念館內,依舊保存著那個年代的印刷設備。續鐵標/攝

三

當年,在遍地血與火的冀中,抗日軍民在黨的領導下,不僅創造了紅色的抗戰文化,而且把文化的作用發揮到極致。

《呂正操回憶錄》中說:“當時建立了一個火線劇社,演戲的作用很大。保定附近清苑縣(今清苑區)有一個聯莊,我們一去就打,路也不讓過。后來,劇社在它附近演了幾場戲,聯莊的人,先是青年,悄悄地過來看戲,越來越多。從此把人都爭取過來了,成立了一個大隊。”這就是文化的感染力。

呂正操將軍所說的火線劇社,是在抗日戰爭和解放戰爭時期活躍在冀中平原時間最長、規模最大的一個文藝團體。它的前身為河北人民自衛軍宣傳隊及少年先鋒隊,成立于1937 年11 月。1938 年初改稱火線劇團,王林任團長。同年10 月,該團與冀中軍區宣傳大隊正式合編為火線劇社,隸屬冀中軍區領導。

既然叫劇社,顧名思義首先是演劇。他們演出話劇、京劇、歌劇,也演唱歌曲、表演舞蹈、說唱曲藝。劇目有引進的,但更多的是及時創作、演出一些反映部隊生活和根據地農村生活的話劇,宣傳抗日,教育群眾,打擊敵人。話劇《把眼光放遠一點》表現日本侵略者對冀中抗日根據地發動大“掃蕩”,某村莊被敵人占領。村子里兄弟兩人的兒子都參加了八路軍,老大支持兒子抗日,老二唆使兒子“開小差”回家,并想讓他到崗樓自首,領取“居住證”。最終在老大的勸說與事實的教育下,老二夫婦覺悟了,其子又歸隊參加抗日斗爭。該劇多次在部隊和農村演出,產生了很大影響。1941 年10 月,為悼念冀中回民支隊司令員馬本齋的母親,劇社創作了大型話劇《馬母》,在追悼大會上演出,反響熱烈。他們還創作演出了解放區最早的歌劇《王秀鸞》。這些演出鼓舞了部隊士氣,提高了農民覺悟,增強了軍民抗戰到底的決心。

火線劇社并不只是演劇,還幫助部隊開展文化工作,譬如唱歌。當時冀中軍區非常重視部隊的文娛活動,如果有的連隊不會唱歌,或者唱得不好,會被認為是政治工作落后的表現,連長、指導員就會覺得不光彩。而從延安或晉察冀邊區傳來的新歌曲,總是先由劇社學會,然后再到連隊去教唱。

與隸屬于冀中軍區的火線劇社同時活躍在抗敵一線的,還有隸屬于冀中區黨委的新世紀劇社,由梁斌擔任社長。梁斌是抗戰前的地下黨員,曾考入山東劇院,受過專門訓練,能編能導能演。他到劇社之后,馬上寫出兩個劇本《爸爸做錯了》和《血灑盧溝橋》,并任導演,兩部戲演出后獲得廣泛好評。

1940 年夏,冀中區黨委書記黃敬對梁斌說:“你們不能只是唱唱歌、演演戲,你們要像一只‘老母雞’,孵出一窩‘小雞’。”黃敬的比喻很形象。新世紀劇社不僅是個專業的宣傳隊,還是個普及文化的工作隊,把輔導群眾文藝活動納入工作中。隨后,劇社很快在無極、深澤、定縣、安平、安國、博野招收了100 多名青年學生,開辦訓練班,為基層培養文藝骨干。王林在回憶《冀中一日》寫作運動時說:“《冀中一日》稿件中有不少是描寫不脫離生產的村劇團活動的,這是由于當時有大量的村劇團存在著、活動著。當時負責村劇團指導工作的梁斌同志,在1941 年冬曾統計過,能利用農閑經常進行演出配合中心工作的、不脫離生產的村劇團,在一千個以上。農民群眾是喜歡‘載歌載舞’的,所以村劇團的活躍,就造成了‘歌聲遍冀中’的氣氛。”

《冀中一日》中確有一篇記載村劇團活動的文章叫《演劇》。記敘的是安國流昌村劇團和小堡村劇團應邀到東北馬村演出的情景。小堡村劇團連續演了4 個小時,流昌村劇團接著演了兩個小時,連續演了6 個小時了,臺下掌聲不絕,散戲后觀眾依然不肯散去。怎么辦?接著演。“團員們越演越高興,觀眾們越看越出神。不知不覺汽燈顯得不太亮了,人們抬頭一看,啊!天亮了。”從天黑演到天亮,這是怎樣的演出,觀眾和演員又是怎樣的精神面貌!歌聲遍冀中,說明冀中的命運掌握在冀中人民自己手里,也預示著侵略者必定被打敗。

當年在遍地血與火的冀中,抗日軍民在黨的領導下,不僅創造了紅色的抗戰文化,而且把文化的作用發揮到極致。其中許多的人和事,至今給我們深刻的教育和啟迪。