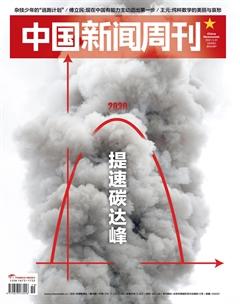

專訪李高:實現雙碳目標,既不應攀高峰也不應一刀切

徐天

2020年9月22日,國家主席習近平在第七十五屆聯大一般性辯論上宣布,中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。

今年1月,作為應對氣候變化主管部門,生態環境部明確,抓緊制定2030年前二氧化碳排放達峰行動方案,鼓勵能源、工業、交通、建筑等重點領域制定達峰專項方案,推動鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點行業提出明確的達峰目標并制定達峰行動方案。

《中國新聞周刊》近期專訪了生態環境部應對氣候變化司司長李高。他指出,距離2030年前碳達峰已不足十年,同時還要統籌考慮2035年遠景目標和2060年前實現碳中和的要求,完成任務時間緊、任務重、挑戰大。雙碳目標的提出,是中國經濟社會發展全面綠色轉型的目標與方向,將在未來的幾十年深刻影響我國的經濟、能源、產業、科技、投資、金融等方面的發展。

不希望看到一刀切

中國新聞周刊:在碳達峰的目標時間上,我國此前的表述一直是“2030年左右”。但在去年9月,習近平主席明確限定了截止日期為2030年,原因是什么?

李高:這是一個富有雄心、也更有難度的目標。我想,有兩方面的原因。

一方面,體現了我國應對全球氣候變化的領導力和大國擔當。中國作為最大的發展中國家,在氣候變化領域、在事關全人類未來的重大挑戰面前,以負責任的態度,爭取作出最大的貢獻。習近平主席的重大宣示,為我國應對氣候變化、綠色低碳發展明確了目標、指明了方向,為國際社會全面有效落實《巴黎協定》、強化全球氣候行動注入了強大的政治推動力,提振了信心與希望,具有深遠的國際國內影響。

另一方面,我國已轉向高質量發展階段,要素成本上升,傳統發展動力減弱,需要培育增長新動力、新模式和新優勢。碳達峰目標和碳中和愿景,是經濟社會高質量發展的倒逼機制和生態環境高水平保護的治本之策,可以更好地發揮我們的制度優勢、改革紅利、政策動力、技術潛力。

中國新聞周刊:有專家在討論實現碳達峰實現路徑時認為,可以先緩后陡,在“十四五”期間在考慮經濟發展的情況下適度放松。你怎么看?雙碳目標和“十四五”以及未來一段時間經濟社會發展之間,應如何平衡?

李高:首先要明確,實現碳達峰、碳中和與經濟發展不是對立的關系。雙碳目標的提出,是挑戰,更是機遇。

作為最大的發展中國家,我國發展不平衡不充分問題仍然突出,仍面臨著發展經濟、改善民生、消除貧困、治理污染等一系列艱巨任務。這就要求我們在推動實現碳達峰、碳中和的過程中,要實事求是地立足我國國情、發展階段和實際能力,堅持系統觀念,處理好發展和減排、整體和局部、短期和中長期的關系,妥善設定階段目標,科學進行工作部署,一個五年計劃接著一個五年計劃扎實推進。

在考慮雙碳目標時,要一體考量碳達峰與碳中和,如果為達峰而達峰,碳達峰變成“攀高峰”,碳中和的困難會很大,代價就會很高。因此,“十四五”作為碳達峰的關鍵期、窗口期,決不能再走老路,必須要抑制地方盲目上馬高耗能、高排放項目的沖動,切實把新發展理念落到實處。

當然,一刀切也是我們不希望看到的局面,比如為完成指標拉閘限電。我們并不是要在短期內把傳統化石能源全部替代掉,我們更希望看到的局面是,既平穩有序,又積極作為。

嚴控煤電,防止“碳達峰”變成“攀高峰”

中國新聞周刊:目前,二氧化碳排放達峰行動方案的制定進展如何?在當下的探討中,什么領域、什么行業的碳達峰、碳中和探討得最多?爭論的焦點是什么?

李高:生態環境部高度重視碳達峰、碳中和工作,開展了大量研究工作,多次組織專題座談研討,深入分析地方和重點行業碳排放總量現狀和趨勢、峰值目標制定、達峰判定依據、達峰基礎數據等。截至目前,我們已經對電力、鋼鐵、水泥、電解鋁、石化、化工、煤化工、建筑、交通等重點排放行業和領域進行了專題研究,并形成研究報告成果,覆蓋我國碳排放總量的80%左右。同時,我們也啟動了碳中和戰略研究相關工作,組織相關研究機構對碳中和時間表、路線圖、重點任務、重點行業、關鍵技術、重大政策、重大制度開展戰略研究。

目前來說,各方探討最多的還是電力、鋼鐵、水泥這幾個重點排放行業。要想實現碳達峰首先面臨的就是能源結構調整,必須要把化石能源,特別是煤炭的比例降下去,并進一步提升可再生能源的比例。而我國發電仍然以煤電為主,它所面臨的降碳問題就比較大。同時,我國仍處在工業化階段,第二產業占比很高,在這種情況下,電力是很突出的問題。

鋼鐵、水泥也類似,一方面直接耗煤,另一方面耗電,如果電源結構不調整,耗電就是消耗以煤電為主的電力供應,實際仍然是耗煤。所以電力、鋼鐵、水泥是大家關注、探討的比較多的。

以電力為例。我國從資源稟賦來說,富煤、貧油、少氣,因此電力基礎是煤電。當前,我國煤電發展本身比較先進,而且大多數裝機是新建的,因此探討中有一種聲音指出,太激進的政策會造成比較大的浪費。