城市周邊永久基本農田劃定次序研究——以潛江市為例

杜越天 王心一

摘要 以湖北省潛江市城市周邊地區為例,運用LESA評價方法,對研究區城市周邊永久基本農田的劃定次序進行了實證探索。研究表明,潛江市城市周邊耕地自然質量總體較好,永久基本農田綜合質量的優劣主要取決于耕地立地條件的差異。其中,綜合評價質量條件最優的耕地面積為27.55 km2,占區域總面積的18.24%,可作為永久基本農田的優先劃入區;綜合評價質量條件較優的耕地面積為100.64 km2,占區域總面積的66.65%,可劃為適宜劃入區;綜合評價質量條件較差的耕地面積為22.80 km2,占區域總面積的15.11%,可劃為永久基本農田的后備劃入區。在此基礎上,對實際工作中永久基本農田的劃定提出了建議。

關鍵詞 城市周邊永久基本農田;劃定次序;LESA;城鎮開發邊界

中圖分類號 F301.2文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2021)10-0181-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.10.047

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Study on the Delimitation Order of Permanent Basic Farmland around City—Taking Qianjiang City as an Example

DU Yue-tian, WANG Xin-yi (Chinese Academy of Natural Resources Economics, Beijing 101149)

Abstract Taking the surrounding areas of Qianjiang City in Hubei Province as an example, LESA evaluation method was used to empirically explore the delineation order of permanent basic farmland around the city in the study area. The research showed that the natural quality of cultivated land around Qianjiang City was generally good, and the comprehensive quality of permanent basic farmland was mainly due to the differences in the site conditions of cultivated land. Among them, the cultivated land with the best comprehensive evaluation quality conditions was 27.55 km2, accounting for 18.24 % of the total area, which could be used as a priority area for permanent basic farmland. The cultivated land with better comprehensive evaluation quality conditions was 100.64 km2, accounting for 66.65 % of the total area, which could be divided into suitable areas. The cultivated land with poor comprehensive evaluation quality was 22.80 km2, accounting for 15.11 % of the total area of the region, which could be classified as a reserve area for permanent basic farmland. On this basis, some suggestions were proposed for the delineation of permanent basic farmland in practical work.

Key words Permanent basic farmland around the city;Delineating order;LESA;Urban development boundary

永久基本農田是具有良好質量條件與立地條件的優質耕地,是按照一定時期人口和社會經濟發展對農產品的需求,依據土地利用總體規劃確定的不得占用的耕地[1] 。在城鎮化進程加速推進中,城市周邊耕地因其位置特殊性使得對其實行保護具有重要意義。城市周邊耕地大多是長期形成的優質高產田,新時期隨著建設用地需求的不斷增加,一些地方只顧眼前利益,建設占用大片城市周邊、交通沿線優質耕地,加速了良田流失的風險[2-3]。2014年,國土資源部全面開展城市周邊永久基本農田劃定工作,重點將城鎮周邊、道路沿線現有易被占用的優質耕地優先劃為永久基本農田,實行永久保護;2015年,國土資源部和農業部聯合下發了《關于切實做好106個重點城市周邊永久基本農田劃定工作有關事項的通知》,提出了106個重點城市周邊永久基本農田劃定的初步任務;2017年,國土資源部開展永久基本農田劃定專項督查,農業部制定并印發《耕地質量保護與提升行動方案》。新時期在推進生態文明、優化國土空間管控的背景下,科學劃定城市周邊永久基本農田是落實國家三線劃定要求、優化“三生“空間的重要抓手[4]。一方面,城市周邊永久基本農田的劃定可以“倒逼”城市發展邊界落定[5]、防止無序蔓延擴張;另一方面,科學劃定城市周邊永久基本農田也將為保護優質耕地資源、保障國家糧食安全提供有力保障。

基本農田保護問題在學界一直備受關注。相關研究表明,基本農田保護內涵在新時期不斷豐富,相關學者強調集中連片、生態質量[6-7]等指標對耕地入選永久基本農田的重要性,也更加注重從自然質量與立地環境方面綜合考察耕地狀況。李晉龍[8]、錢鳳魁等[9]分別以陜西省延安市和遼寧省凌源市為例,應用LESA方法綜合評定研究區耕地自然質量與立地條件,劃定永久基本農田。鄒靜源[10] 以射洪縣太乙鎮為例,從耕地質量、立地條件、區位狀況等方面構建指標評價體系,基于GIS綜合評定研究區耕地,劃分永久基本農田保護區。何有富[11]選取吉林省九臺市為研究區,在綜合考察耕地自然質量和立地條件的基礎上,應用TOPSIS法確定永久基本農田劃定目標。 邊振興等[12]從城市邊緣區的角度出發,應用LESA體系劃定永久基本農田。綜合來看,基本農田研究評價體系不斷完善且LESA方法在實證研究中的應用較為廣泛,然而已有研究多以行政區全域為評價對象,針對城市周邊區域開展永久基本農田劃定的研究較少。筆者以江漢平原糧食主產區潛江市為例,采用LESA評價方法對研究區城市周邊永久基本農田劃定次序進行實證研究,以期為城市周邊永久基本農田劃定及優化城鎮國土空間規劃布局提供參考。

1 研究區概況

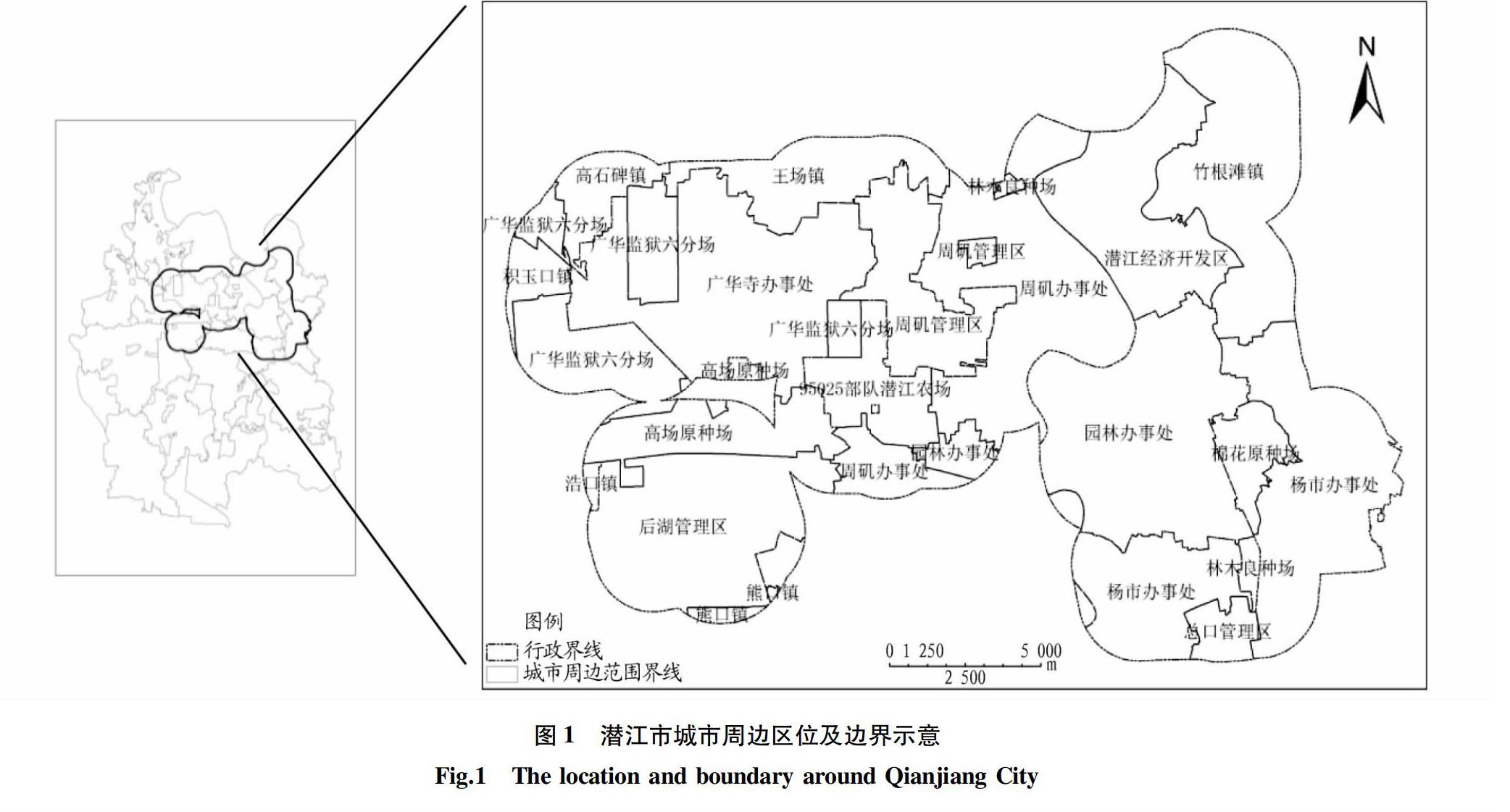

潛江市地處湖北省中南部,江漢平原腹地,位于112°29′39″~113°01′27″E,30°04′53″~30°38′53″N,是著名的“魚米之鄉”。作為江漢平原主產區,潛江是我國重要的商品糧生產基地和湖北省糧食供給大縣,農業經濟基礎雄厚。1994年被列為湖北省直管市,是武漢城市圈的一員,經濟發展迅速,其城市周邊區域包括廣華寺辦事處、周磯管理區、園林辦事處等幾個城市化水平最高的中心城鎮以及外圍王場鎮、后湖管理區、張金鎮等經濟開發建設重鎮(圖1)。土地總面積392.85 km2,其中耕地面積占比最大,為61.88%。耕地質量等別分4等:一等地占10.97%,二等地占9.53%,三等地面積占比最大,為66.49%,四等地占13.00%(圖2)。

2 數據來源及研究方法

2.1 數據來源及處理

基礎數據來源于潛江市最新土地變更調查及耕地質量調查相關工作成果、潛江市農用地分等成果數據。基于潛江市城市周邊耕地矢量圖層,不考慮上一輪規劃永久基本農田用地,剔除細碎耕地,將現狀耕地作為研究對象,經處理得到3 002個耕地地塊,作為此次研究評價單元。

2.2 LESA指標體系的構建與權重確定

2.2.1 自然質量評價(LE)。

自然質量評價部分與土地的自然屬性相關,用于評價土地自然質量。基于潛江市農用地分等成果,依據農用地分等規程,從土壤條件和農田基礎設施2個層次選取指標構成LE評價體系,評定研究區耕地自然質量。其中,土壤條件主要選取剖面構型、土壤質地、土壤有機質含量、土壤pH、障礙層距地表深度5個指標來表征,農田基礎設施選取排水條件和灌溉保證率2個指標。LE按以下公式計算:

LE=nj=1Wij×Uj(1)

式中,LE為耕地自然質量評價分值;Wij為第i個評價單元第j個評價因素的分值;Uj為第i個評價單元第j個評價因素的權重。

2.2.2 立地條件評價(SA)。

SA部分主要評價耕地立地條件,是對土地外部環境的反映。依據農用地定級規程,考慮潛江社會經濟狀況,選取區位條件和連片性程度2個指標層進行評價。其中,區位條件包括耕地到交通主干道的距離、耕地到城鎮用地的距離、耕地到農村居民點的距離3個指標。SA按照以下公式計算:

SA=nj=1Hij×Fj(2)

式中,SA為立地條件評價分值;Hij為第i個評價單元第j個評價因素的分值;Fj為第i個評價單元第j個評價因素的權重。

2.2.3 指標量化及權重確定。

根據農用地分等成果,由技術專家組按照編制分等因素評分原則,對基準作物、指定作物統一制定的分等因素進行評分,進一步量化耕地自然質量指標;立地條件各指標采用農用地定級規程中的計算方法進行賦值。其中,交通主干線采用線狀因子的計算方法(公式(3))賦值,農村居民點、城市采用點狀因子計算方法(公式(4))[13-14]賦值, 規模指數和影響半徑見表1。耕地連片性程度[15-16]通過耕地面積來衡量,耕地面積越大,連片性越高。參考第二次土地調查技術規程的閾值范圍,對耕地評價單元生成10 m緩沖區,根據耕地的連片面積得到耕地的連片度分值。

基于潛江市耕地質量等別更新成果,考慮到湖北省各二級區的實際情況,確定LESA評價體系各指標權重,結果見表2和表3。

fi=Mi(1-r)(3)

fi=Mi(1-r)(4)

r=di/d(5)

d=S/2L(6)

式中,fi為第i個指標作用分;Mi為規模指數;di為地塊至評價因素間的實際距離;d為評價因素影響半徑;r為相對距離;S為評價區域面積;L為道路長度。

2.3 LESA體系綜合評價

LESA由耕地自然質量和立地條件兩部分評價體系共同構成(公式(7)),美國在運用該體系時,出于耕地保護的目的,將LE與SA間的權重(a、b)比例設為1∶2。在實際應用中,可以根據實際服務目標的需要,運用不同方法靈活調整二者之間的權重比例。運用標準糧產量法,確定LE與SA兩體系間的權重。

LESA=aLE+bSA(7)

a+b=1(8)

式中,LE為耕地綜合質量評價分值;SA為耕地立地條件評價分值;a、b分別為兩體系間的權重。

3 城市周邊永久基本農田劃定次序分析

3.1 耕地質量綜合評價結果

經計算,研究區域耕地LE與SA 的最佳比例為1∶9。結合LESA體系的內涵特征,潛江市城市周邊耕地自然質量總體較好,自然條件狀況差異不大,耕地綜合評價質量主要受立地條件的影響,這符合城市周邊區域經濟發展水平高的實際。

在此基礎上,得到城市周邊耕地質量綜合評價結果,潛江市耕地LESA綜合分值為7.54~57.91,加權平均值為32.64。

3.2 城市周邊永久基本農田劃定次序分析

對評價單元進行等間隔賦值,確定潛江市城市周邊永久基本農田劃定次序,將其依次劃為優先劃入區、適宜劃入區和后備劃入區。劃定結果見表4和圖3。

①優先劃入區。該區耕地LESA綜合評價質量分值集中分布在35以上,平均值為28.47,高于區域加權平均值,綜合評價質量最優,可優先劃為永久基本農田。涉及耕地單元共1 129個,面積27.55 km2,占比為18.24%。從自然質量條件來看,該區耕地LE加權平均值為32.83,自然質量等別多為一、三等地。土壤質地均為壤土、黏土,用地類型主要為旱地、水澆地,自然質量條件較好;立地條件方面,SA加權平均值為41.59,耕地距農村居民點的平均距離為74.87 m,耕作距離短,耕作便利,且與城鎮、交通主干線距離適中,穩定性較好;耕地連片度均值為93.86,表明地塊連片程度高。從空間分布來看,這部分耕地集中分布在上一輪規劃永久基本農田地塊邊緣,優先劃入永久基本農田,有利于銜接和鞏固上一輪劃定成果,促使優質耕地集中連片,從而發揮更大的生態功能效益。②

適宜劃入區。該區耕地LESA綜合評價質量分值集中分布在20~35,平均值為20.41,略低于加權平均值,綜合評價質量略劣于優先劃入區,可作為適宜劃入區。共有耕地單元1 735個,耕地面積100.64 km2,所占比例最大,為66.65%。該區耕地LE加權平均值為33.19,4個等別耕地均有分布,其中三等地占比最大。土壤質地為壤土、黏土,用地類型主要為旱地、水澆地,耕地自然條件較好;SA

加權平均值為28.18,耕地距農村居民點的平均距離為173.88 m,便于農戶耕作,且與城鎮及交通主干線距離適中,耕地質量較穩定。從空

間來看,此區耕地集中分布于城鎮周邊和交通干線

兩側,覆蓋范圍廣、地塊集中連片程度高,布局相對穩定,是潛江市城市周邊永久基本農田劃定的重要區域,當優先劃入區永久基本農田

未滿足劃定需求時,從該區調入。此外,該區有一部分耕地位于城市周邊邊緣地帶,將其劃為永久基本農田,將有利于落定城市發展邊界,抑制城市無序擴張,優化區域經濟發展布局。③后備劃入區。該區耕地LESA綜

合評價質量分值集中在5~20,平均值為16.39,遠低于LESA加權平均值,耕地綜合評價質量條件較差,作為城市周邊永久基本農田的后備劃入區。耕地單元共138個,面積22.80 km2,占比15.11%。耕地LE平均值為32.97,多為三等地。土壤質地為壤土和砂土,土地利用類型主要為水田、水澆地,自然質量條件較好;SA加權平均值為14.55分,耕地受城鎮和交通線的影響較小,耕地與農村居民點間的平均距離為869.59 m,相比其他區耕地耕作便利條件較差。連片性均值為23.61,耕地集中連片程度低。該區耕地零散分布在城鎮居民點周圍,立地條件較差,暫時不適宜劃為永久基本農田。

4 結論與討論

該研究以潛江市為例,運用LESA方法對城市周邊永久基本農田的劃定次序進行實證探索。結果表明,潛江市城市周邊耕地自然質量總體較好,永久基本農田綜合質量的優劣主要取決于耕地立地條件的差異。依據綜合評價結果,結合地方發展實際,將潛江市城市周邊永久基本農田劃分為優先劃入區、適宜劃入區和后備劃入區。

永久基本農田劃定是經濟新常態下落實新發展理念、實行最嚴格耕地保護制度的重要舉措,城市周邊永久基本農田的劃定更是推進生態文明建設和新型城鎮化的內在需求。在實際工作中,應綜合考慮地區實際,全面論證評價耕地綜合質量,從永久基本農田的集中連片、生態特性出發,統籌區域經濟發展需求,科學確定城市周邊永久基本農田劃定次序。可將綜合條件最優的耕地優先劃為永久基本農田,當優先劃定區指標不足時從適宜劃入區調入。對于土地綜合質量條件較差、不適宜劃為永久基本農田的耕地,應針對區域限制因素進行土地整理及挖潛,比如通過改造廢棄田地、整合破碎耕地等措施,提高耕地集中連片度及綜合利用效率,充分利用生物技術措施等提升耕地質量。

在永久基本農田劃定前,應與城市國土空間規劃等做好銜接,確保保質、保量劃定永久基本農田,并使永久基本農田總體布局與城市發展空間相協調。尊重地方發展需求,適度增加永久基本農田劃定彈性,在指標允許的情況下給重大建設項目留出一定的用地空間,統籌永久基本農田保護與區域經濟可持續發展。在劃定后,應注重與前期劃定成果的銜接,堅決落實永久基本農田保護責任,加強耕地保護,確保城市周邊永久基本農田的優質、穩定。充分利用該區永久基本農田面積廣布、集中連片的優點,鼓勵農業規模化、產業化經營,保障區域糧食綜合生產能力,促進區域可持續發展。

參考文獻

[1]

中華人民共和國國務院第 257 號令:永久基本農田保護條例[A]. 1998.

[2]蘇黎蘭,楊乃,張紫薇. 基本農田空間優化路徑思考——一種數量與質量并重的基本農田劃定方法[J]. 中國國土資源經濟,2013,26(12):56-60.

[3] 劉霈珈,吳克寧,趙華甫,等.基于耕地綜合質量的基本農田布局優化:以河南省溫縣為例[J].中國土地科學,2015,29(2):54-59.

[4] 賀丹,曹裕濤. 國土空間規劃“三線”劃定實踐與優化分析[J]. 國土資源科技管理,2020,37(5):38-47.

[5] 閆志明,蒲春玲,孟梅,等.基于城市總規的基本農田空間優化調整研究:以烏魯木齊市高新區(新市區)為例[J].中國人口·資源與環境,2016,26(6):155-159.

[6] 奉婷,張鳳榮,李燦,等.基于耕地質量綜合評價的縣域基本農田空間布局[J].農業工程學報,2014,30(1):200-210,293.

[7] 康雅麗,劉平輝.基于農用地分等成果的臨川區永久性基本農田劃定評價[J].東華理工大學學報(社會科學版),2015,34(1):18-23.

[8] 李晉龍. 基于LESA體系的延安市基本農田劃定研究[D].西安:長安大學,2015.

[9] 錢鳳魁,張琳琳,邊振興,等.高標準基本農田建設中的耕地質量與立地條件評價研究[J].土壤通報,2015,46(5):1049-1055.

[10] 鄒靜源. 永久性基本農田的劃定與保護研究:以射洪縣太乙鎮為例[D].雅安:四川農業大學,2016.

[11] 何有富. 基于耕地質量評價成果更新的永久基本農田劃定研究:以九臺市為例[D].長春:吉林大學,2015.

[12] 邊振興,劉琳琳,王秋兵,等.基于LESA的城市邊緣區永久基本農田劃定研究[J].資源科學,2015,37(11):2172-2178.

[13] 朱美青,黃宏勝,史文嬌,等.基于多規合一的基本農田劃定研究:以江西省余江縣為例[J].自然資源學報,2016,31(12):2111-2121.

[14] 錢鳳魁,張琳琳,賈璐,等.基本農田劃定中的耕地立地條件評價研究[J].自然資源學報,2016,31(3):447-456.

[15] 孔祥斌,靳京,劉怡,等.基于農用地利用等別的基本農田保護區劃定[J].農業工程學報,2008,24(10):46-51.

[16] 錢鳳魁,王秋兵,李娜.基于耕地質量與立地條件綜合評價的高標準基本農田劃定[J].農業工程學報,2015,31(18):225-232.