深圳市荔枝蒂蛀蟲發生特點及防治措施

周慶祥 龔雪海 張樹飛 徐丹丹 張建繁 曾亞妮 喬方

摘 要 為了給廣東省深圳市荔枝產區荔枝種植戶提供科學有效的防治荔枝蒂蛀蟲的措施,通過撿取新鮮落果和采集成熟荔枝果實調查果實蛀蟲情況和田間蒂蛀蟲成蟲情況,綜合調查及分析深圳市2017—2020年荔枝果園荔枝蒂蛀蟲發生及為害數據,總結深圳市荔枝蒂蛀蟲的發生及為害特點,為有效防治荔枝蒂蛀蟲提供數據依據。

關鍵詞 荔枝產區;荔枝蒂蛀蟲;發生特點;防治措施;廣東省深圳市

中圖分類號:S436.67 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.03.033

廣東省深圳市主栽荔枝品種為妃子笑、桂味和糯米糍,荔枝總面積約0.35萬公頃,2018年產量約1.88萬噸,是粵中珠江三角洲地區著名荔枝產區。目前,荔枝蒂蛀蟲為深圳市荔枝生產上的首要害蟲,常以幼蟲為害荔枝背后嫩葉主脈和花穗,導致幼葉中脈變褐色、表皮折裂、花穗頂端枯死,在幼果膨大期蛀害果核,果實發育后則蛀害果蒂,常引起大量落果或造成糞果,嚴重影響果實產量和品質,同時制約著荔枝產業的長遠發展。荔枝蒂蛀蟲為害隱蔽,且在荔枝果期蛀入果內生長,使用農藥防治效果不佳。為了給深圳市荔枝蒂蛀蟲防治提供科學依據,調查分析深圳市2017—2020年荔枝蒂蛀蟲主害代的發生情況及為害特點,提出綜合防治措施。

1 荔枝蒂蛀蟲的發生特點

1.1 發生情況

深圳市荔枝蒂蛀蟲一年發生10~11代,世代重疊,多以幼蟲在荔枝冬梢或妃子笑等荔枝早熟品種的花穗上越冬,采用對角線五點取樣法調查果園荔枝蒂蛀蟲越冬蟲源,調查結果見表1。

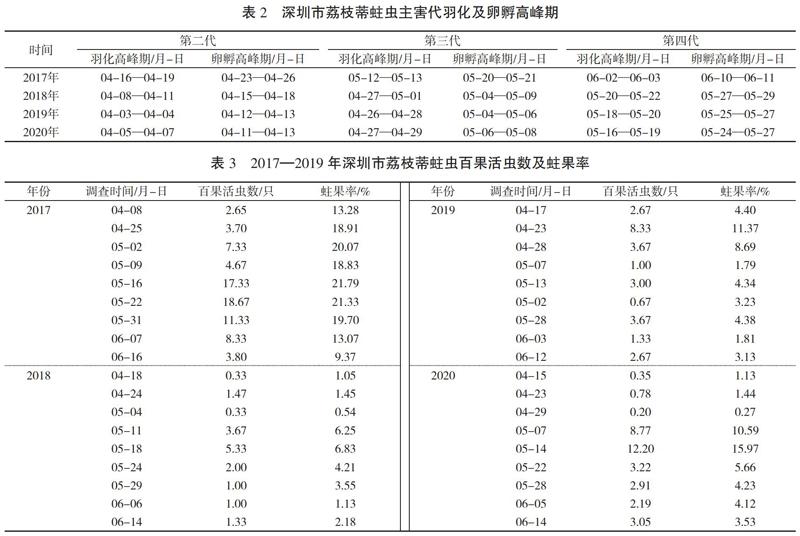

荔枝蒂蛀蟲成蟲羽化后白天多靜伏于樹冠內的枝條下方,成蟲晝伏夜出,多在羽化后的第3天早晨交尾,第4天晚上開始產卵,卵散產;幼蟲從卵孵出后自卵殼底部直接鉆入組織內,幼蟲老熟前不轉移、不外出,整個取食過程均在蛀道內,粉狀糞便也留在其內,不外排;一般在果穗附近的葉面上結薄繭化蛹,落果內的幼蟲則在地面的雜草或落葉上化蛹。第二代主要為害荔枝的嫩梢、花穗及妃子笑荔枝幼果,第三、四代主要為害荔枝果實,也是荔枝蒂蛀蟲的主害代。根據荔枝蒂蛀蟲生活習性,采用荔枝蒂蛀蟲分齡分級預測法[1],收集荔枝樹下荔枝新鮮落果,調查荔枝蒂蛀蟲各齡幼蟲數、預蛹數、各級蛹數,預測荔枝蒂蛀蟲羽化高峰期和卵孵高峰期,詳情見表2。

1.2 為害特點

荔枝蒂蛀蟲為害荔枝,鉆蛀嫩莖和嫩葉,造成嫩梢頂端枯死,幼葉中脈變褐,表皮破裂;鉆蛀花穗嫩莖,造成花穗枯萎;鉆蛀幼果,導致落果;鉆蛀快成熟果實,造成糞果,品質下降。收集2017—2020年荔枝樹下荔枝新鮮落果,調查荔枝蒂蛀蟲百果活蟲數及蛀果率,詳細數據見表3。

2 荔枝蒂蛀蟲綜合防治措施

2.1 農業防治

加強栽培管理,剪去弱枝、病枝和交叉重疊枝,保證果園通風透氣,營造不利于害蟲生長繁殖的枝葉空間環境。適時放秋梢,控制冬梢,阻斷荔枝蒂蛀蟲食物連接,減少越冬蟲源。積極做好清園工作,清理第2次生理落果,減少下一代蟲源。

2.2 物理防治

利用荔枝蒂蛀蟲在黑暗條件下交配和產卵,夜晚光照強度2~70 lx的光環境可有效抑制荔枝蒂蛀蟲產卵的特點,在荔枝園內安裝防蟲燈,夜晚持續作業,降低荔枝蒂蛀蟲產卵量,減少荔枝蒂蛀蟲[2-4]。另外,可在荔枝在第2次生理落果后,用60目的無紡布套袋套住果穗,避免荔枝蒂蛀蟲為害果實。

2.3 生物防治

采用蘇云金芽孢桿菌、印楝素和綠僵菌等生物農藥防治荔枝蒂蛀蟲;保護和利用天敵,例如利用中華微刺盲蝽(Campylomma chinensis Schuh)捕食荔枝蒂蛀蟲卵,利用中華草蛉(Chrysoperla sinica Tjeder)捕食荔枝蒂蛀蟲的預蛹和蛹,斑冥分索赤眼蜂(Thichogramma hypsipylae Nagaraja)、食胚赤眼蜂(Trichogramma embryophagum Hartig)和安荔赤眼蜂(Thichogramma oleae voegele et Pointel)等寄生蜂會寄生荔枝蒂蛀蟲的卵,在荔枝園里保護或者投放這些天敵,在一定程度上可以控制荔枝蒂蛀蟲[1,5-6]。

2.4 化學防治

針對荔枝蒂蛀蟲的預測預報,在荔枝蒂蛀蟲卵、初孵幼蟲和成蟲3個敏感時期進行滅殺,殺成蟲和初孵幼蟲可選用阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、毒死蜱、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯和聯苯菊酯等藥劑;殺卵和初孵幼蟲且持效期較長的藥劑有除蟲脲、滅幼脲、殺鈴脲以及氯蟲苯甲酰胺等。在具體防治時應注意,化學藥劑的選擇應根據蟲情和藥劑特點合理搭配,提高藥劑防治效果。

參考文獻:

[1] 陳炳旭,徐海明,董易之,等.荔枝龍眼害蟲識別與防治圖冊[M].北京:中國農業出版社,2017:145-150.

[2] 江世宏,楊長龍.荔枝蒂蛀蟲繁殖生物學及飼養技術研究進展[J].廣西農業科學,2006(06):690-693.

[3] 李文景,董易之,姚瓊,等.荔枝蒂蛀蟲研究進展[J].昆蟲學報2018,61(06):721-732.

[4] 王鳳英,黎柳鋒,韋橋現,等.不同光環境對荔枝蒂蛀蟲產卵的影響及田間防效調查[J],南方農業學報,2020,51(02):313-318.

[5] 陳炳旭,張英杰,董易之,等.荔枝蒂蛀蟲生物防治研究進展[J].果樹學報,2011,28(03):493-497.

[6] 曾贊安,梁廣文,劉文惠,等.關于兩種赤眼蜂寄生荔枝蒂蛀蟲卵的首次報道[J].昆蟲天敵,2007(01):6-9,11,10.

(責任編輯:劉 昀)