四川仁壽千佛巖、石佛溝石窟新發現地藏十王造像及相關問題

張亮

內容摘要:近年筆者在四川仁壽千佛巖和石佛溝兩處摩崖造像中新發現3鋪唐末五代時期的早期地藏十王造像,呈現出不同以往發現的諸多特點,將四川與敦煌地區的此類圖像更為緊密地聯系在一起,表明早期地藏十王圖像的內容要素和圖式類型,在四川地區初始創作和早期流傳過程中就已經確立。

關鍵詞:仁壽;地藏十王;摩崖造像;敦煌

中圖分類號:K879.3? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2021)01-0057-06

Abstract:In recent years, the author has found 3 groups of statues at Qianfoyan and Shifogou in Renshou, Sichuan Province dating to the period between the end of the Tang dynasty and the beginning of the Five Dynasties that depict Kistigabha and the Ten Kings. These statues exhibit many features different from those previously discovered and show a close connection with similar statues found in both Sichuan and Dunhuang. The connection between the statues of these two places reveals that the the matic content and iconographical types of early statues of Kistigabha and the Ten Kings had already been established in Sichuan when such statues were initially created and began to be disseminated throughout the region.

Keywords:Renshou; Kistigabha and the Ten Kings; cliff carvings; Dunhuang

(Translated by WANG Pingxian)

根據中土偽經《佛說十王經》創作的地藏十王圖像是晚唐五代四川地區產生的全新佛教藝術題材,早期階段的圖像不多,絕大部分發現于敦煌石窟壁畫、藏經洞出土紙絹畫和四川地區摩崖造像中。筆者近年參加四川地區石窟調查,于成都以南的仁壽縣珠嘉鎮千佛巖和龍橋鄉石佛溝兩處石窟新發現3鋪地藏十王造像,均摩崖開鑿,創作于唐末五代,屬地藏十王圖像序列中的早期作品,十分珍貴,具有重要的學術價值。石佛溝第12、18龕兩鋪造像尚未發表,基本情況不為外界所知;千佛巖第21龕雖有關注,但失之簡略[1]。現將此三鋪造像的具體內容詳述于后,并對其年代和價值進行初步厘清。

一 造像內容

兩處造像位于成都以南的仁壽縣中東部、龍泉山脈以東的丘陵地帶,地處岷江與沱江流域之間的川西與川東造像過渡區域,直線距離約15千米。具體造像內容分述如后。

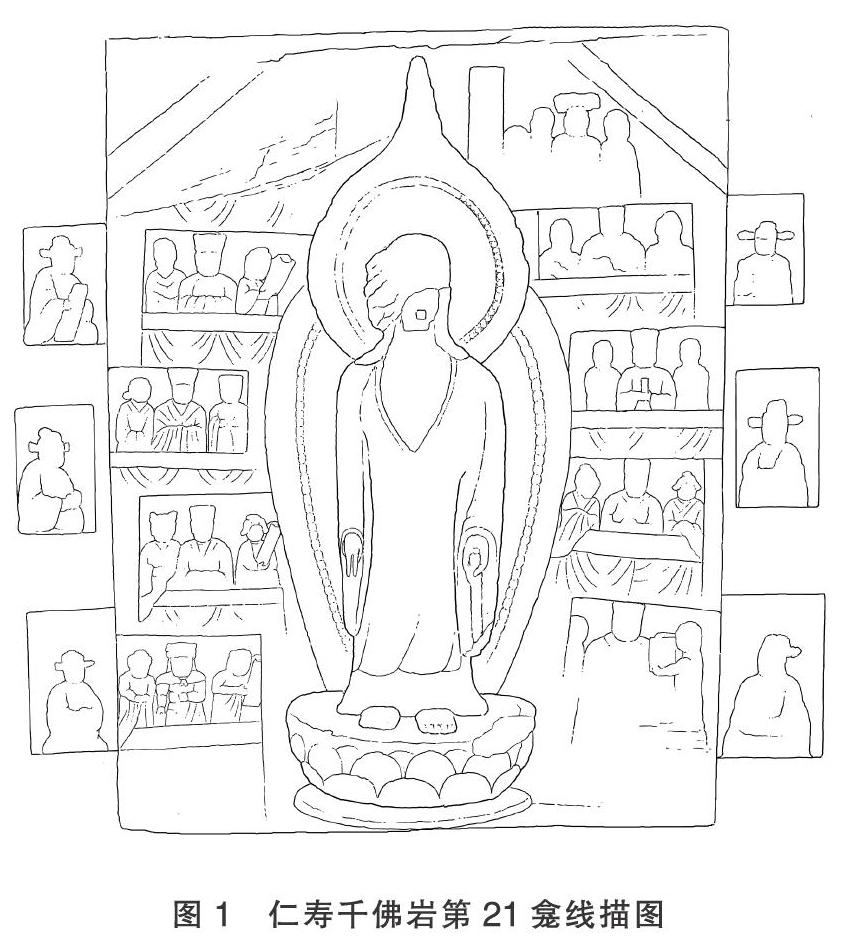

(一)千佛巖第21龕

千佛巖摩崖造像位于珠嘉鎮金光村五組,地處名為千佛巖的山體南側崖壁。造像崖壁呈東西走向,在寬20米、高3米的自然崖壁上開鑿37龕佛教造像,分3層排列,排布有致。有彌勒、三世佛、觀音地藏、延壽命菩薩,帝釋天、五十三佛等題材,第16、17、24龕分別有廣明二年(881)的造像紀年。第21龕為地藏十王造像,與前述紀年龕位置相鄰。

第21龕位于造像崖壁中部近地表處。雙重方龕,內龕平面呈橫長方形,外龕寬100厘米、高95厘米、深27厘米,內龕寬71厘米、高87厘米,深12厘米。內龕頂部兩角雕三角形大斜撐,內側未掏空。外龕頂殘,造像及壁面遍布自然形成的小孔。部分造像僅雕出輪廓,造像局部為石坯,未雕刻細部,該龕開鑿未完成。

內龕正壁前造地藏立仰蓮圓座上,風化較嚴重,頭、雙手殘,高57厘米,座高8厘米。有尖桃形頭光和舟形身光,均素面,中央各飾一圈聯珠。頭右側部分為石坯,未雕出輪廓,致使頭右側部分較寬。可見頭頂輪廓近圓,風帽帽尾搭雙肩。外著交領袈裟,下著長裙,跣足。左手持杖,僅存柄部輪廓,右手垂體側,掌心向內,托一寶珠。

主尊左、右平雕十冥王坐方案后,為地獄十王,各分5層,每層雕一身冥王及左、右側脅侍,多僅雕出身體輪廓,于方案后露上身,案前覆帷幔。冥王居各組中央,體形較大,戴高方冠,可見衣紋者均著交領廣袖衣。左側從上至下第一層冥王雕出頭、肩輪廓;左、右側脅侍分別雕出上身、頭部輪廓。第二層僅雕出冥王上身輪廓,頭呈方形;兩側脅侍雕出頭、肩輪廓。第三層冥王持笏板于胸前,兩側脅侍僅雕出上身輪廓。第四層冥王僅雕出上身輪廓,雙臂置胸前;兩側脅侍均著交領廣袖衣,左側脅侍似綰垂髻;右側脅侍雙手似籠袖中,置胸前。第五層冥王僅雕出頭、肩輪廓;左側脅侍似雙手托攤開的卷冊于體側;右側脅侍僅雕頭、肩輪廓。

右側從上至下第一層造像不存,僅存方臺,第二至第四層均雕出冥王及脅侍上身。第二層冥王雙手籠袖中,置胸前;左側脅侍雙手持一攤開卷冊于身體左側;右側一身雙手置胸前。第三層冥王雙手籠袖中,置胸前;左側脅侍著廣袖衣;右側脅侍綰髻,著交領廣袖衣,雙手似籠袖中,置胸前。第四層冥王雙臂似置胸前;左側脅侍似綰垂髻,雙手持攤開的卷冊于左肩前;右側脅侍似綰雙髻。第五層冥王戴冠,兩側冠帶垂肩后,著戰甲,左手似置腹前,右手似垂體側;左側脅侍身體朝向左側,雙手持攤開卷冊于身體左側;右側一身雙手似置腹前。

內龕左、右壁各開1列3個小方龕,龕內各平雕一身判官,共6身,僅露上身,僅雕出輪廓。均戴直角幞頭,雙臂似置腹前,側身向龕內。可見右側靠上一身判官雙手持攤開的卷冊于腹前(圖1)。

(二)石佛溝第12、18龕

石佛溝摩崖造像位于四川省仁壽縣君臺村七組,于楊家溝山腳下3個呈“品”字形排列的獨立紅砂巖石包上摩崖開鑿19龕造像,有中唐和唐末五代兩批作品。第12、18龕為地藏十王造像,分別開鑿于第一、二號石包上,尺寸、內容和布局頗不一致,分述于后。

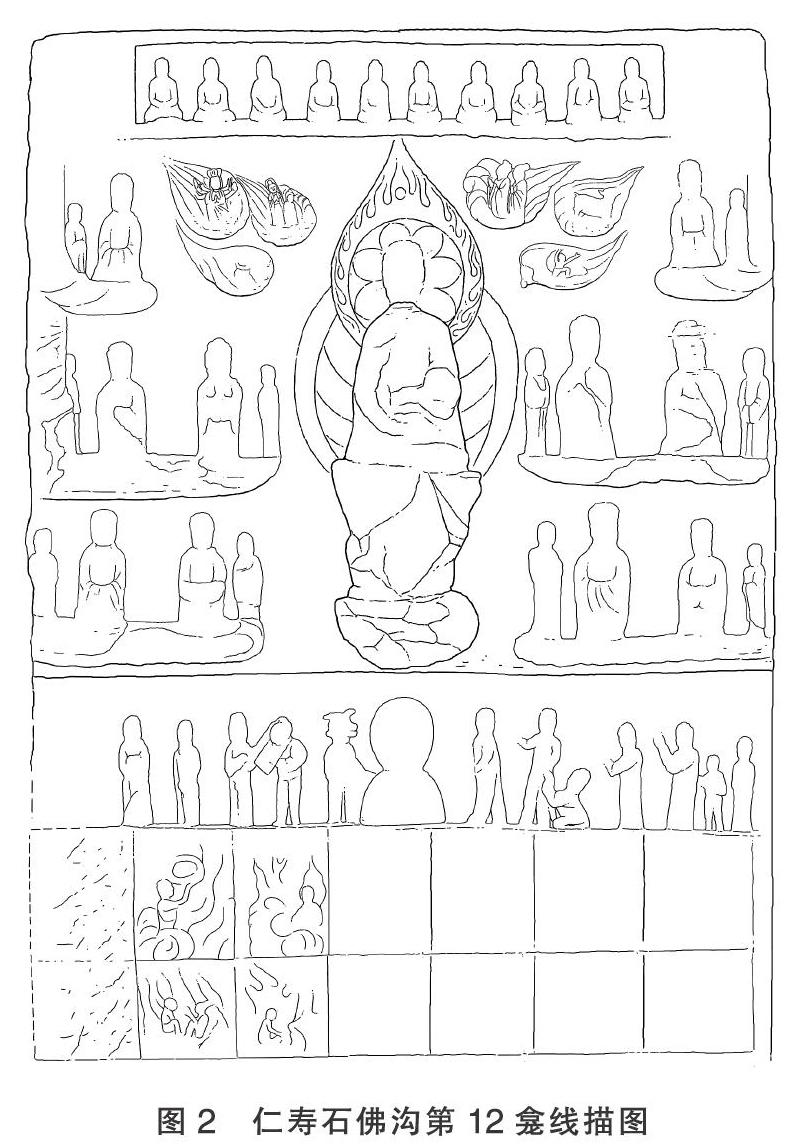

1. 第12龕

位于第一號石包南側崖面東端,第11龕右,與第13龕共用外龕。在內龕頂部可見早期造像的頭光尖,造像表面高度明顯低于右側第13龕,第12龕應破壞早期造像開鑿而成。前方40厘米為民居磚墻,龕頂外檐與磚墻相接。方形龕,平面呈橫長方形,寬106厘米,高161厘米,深32厘米。造像殘損、風化較嚴重,內容基本可辨。

造像中央造地藏結跏趺坐于束腰高座上,僅存輪廓,高33厘米,座高27厘米。有尖桃形頭光和圓形身光,頭光內側飾蓮瓣,外緣飾火焰,身光內側雕6道向上方輻射的寬帶,左右各3道。頭殘,頭頂輪廓平滑,光頭。雙臂置體前,腿不存,雙腿與腰部結合部的輪廓轉折明顯,結跏趺坐。地藏頭光上部,近龕頂處崖壁位置較高,開一寬70厘米、高10厘米、深3厘米的橫長方形槽,雕結跏趺坐佛10身,高8厘米,均僅存輪廓,肉髻上凸,著袈裟,雙手置腹前。

地藏頭光兩側各雕3朵祥云,上排各2朵,下排1朵,各呈倒“品”字形排列,祥云內雕六道圖像。頭光左側3朵祥云內雕人道、畜生道、餓鬼道。上排靠內祥云內表現人道,中央雕二世俗立像,身體朝向地藏,靠內一身戴幞頭,著廣袖大衣,雙手合十胸前;靠外一身似綰高髻,著廣袖大衣,雙手似合十胸前。上排靠外祥云內表現畜生道,可見祥云中央殘存一四足動物輪廓,身體朝向左側,頭后生角,尾巴較細,四肢直立,似牛。下排祥云表現餓鬼道,祥云中央雕刻一像身體朝向左側,雙臂上舉,一腿前邁。

頭光右側3朵祥云內雕天道、阿修羅道和地獄道。上排靠內祥云內表現天道,雕二菩薩立像,均綰髻、戴冠,繒帶垂肩,可見靠外一身菩薩披巾繞臂后下垂,腰似束帶,雙手合十胸前。上排靠外祥云內表現阿修羅道,中央雕三頭八臂立像,綰寬髻,披肩自兩肩垂下,似繞兩臂,左側從上至下第一、二臂似持一短棍狀物,第三臂殘不可識,右側從上至下第二臂持三角形物,第一、三臂殘斷,左、右下臂合十胸前。下排祥云內雕刻殘不可識,應表現地獄道。

地藏身體兩側各雕3排祥云,祥云內雕結跏趺坐十冥王像,高18—20厘米,均僅存輪廓,為地獄十王。可見頭部輪廓者均戴高端,可見體前衣紋者均著廣袖大衣,雙手置體前。十王身體旁側各立一脅侍,均略側身向冥王,體形較小。左、右側從上至下第一至三排各1、2、2身冥王,共10身。

地藏下方起一個42厘米高臺,上部正面雕地獄變。中央設半圓形基座,其上插圓形業鏡。業鏡左右各雕一排世俗立像,可見裙或長袍之下擺,均朝向業鏡,殘損,風化嚴重,多僅存輪廓。左側七身,從內至外第一、二、四、五、七身較高,第六身體形較矮小,第三身似坐于地上,頭上揚,雙手似抱第二身左腿。右側五身,從內至外第一身牛首人身像,雙臂似置業鏡前;第二身頸戴枷,上身似朝向身后,頭微前低;第三身左臂似置前方立像枷上。

高臺下部正面淺浮雕是14個排列整齊的方框,上下各7個,寬14厘米,高20厘米,框內淺浮雕云紋,中央雕簡單情節。上、下排左側4框僅存云紋殘痕,最右側方框已被鑿不存。上排左起第五方框左側中部可見一像自云中探出上身,身體似朝向右側;第六方框內雕一像亦自云中探出上身,朝向左側,光頭,似著衣,雙手舉頭前,托一巨大環形物。下排左起第五方框右下部雕一坐像,似著衣、褲,身體朝向左側,光頭,低頭,右手置左膝上;第六方框內雕二像相向而坐,左側一身頭發后飄,蹲坐于地,雙手似持物于胸前,右側一身形象與第五框內同,光頭,似著衣、褲,蹲坐于地,雙臂似下垂,與左側者似作交談狀(圖2)。

左壁存題記一則,現存2行,豎刻楷書,僅可見靠下數字殘痕,左起:“……□□□□……/……□□□□子菩提……”

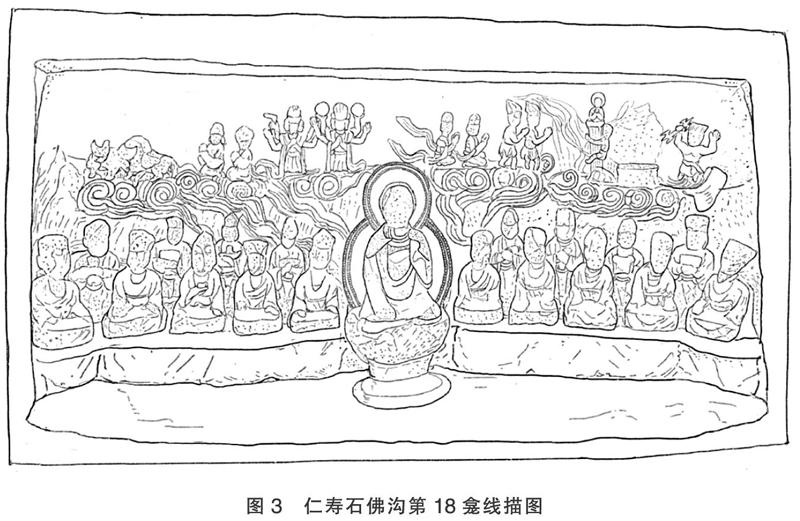

2. 第18龕

位于第二號石包南側崖壁中部。雙重方龕,內龕平面近弧形,兩側龕口內收,外龕寬144厘米、高80厘米、深16厘米,內龕寬140厘米、高65厘米、深32厘米。造像頭及雙手多殘,風化略嚴重,壁面略凹凸,不甚平整。

正壁中央造地藏結跏趺坐于仰蓮圓座上,頭、肩及兩臂殘,高32厘米,座高17厘米。有圓形頭光及身光,外緣飾兩圈聯珠,光頭。內著交領僧祇支,外披雙領下垂式袈裟,下擺覆雙腿。戴項圈,于胸前中央垂三道流蘇。左手舉胸前左側,右手似撫膝。臺座束腰處呈球形,下有淺圓基座。

地藏兩側各設高10厘米、深10厘米的壇,壇上造地獄十王,左右各5身,高21—23厘米。戴高方冠,著交領內衣,外著廣袖長袍,于腹部束帶。腿前各置矮方案,十王雙腿隱案后。雙手均置案上左、右側。十王之間各雕一身脅侍,共8身,左、右各4身。均戴冠,著長袍,腰束帶,雙足隱于前方坐像身后,均于胸前持物。左側從內至外第四身、右側從內至外第三身似托經篋,其余各身持物不可辨識。

主尊及十王頭頂上方雕6朵祥云,其內雕六道,以地藏頭光為中心,左、右各3組,對稱分布,云尾下飄向地藏,造像雙足均隱于云后。左側3組從內至外依次表現天道、餓鬼道、地獄道。從內至外第一組表現天道,雕二菩薩跪向左側,綰髻,似披絡腋,著長裙,腰束帶,披巾繞臂后飄于身后,雙手合十胸前,身體微前傾。第二組表現餓鬼道,雕二餓鬼立向左側,頭發呈火焰狀上飄,上身赤裸,下著短裙,腰束帶,雙腿較細,雙手合十于胸前,身體微前傾。第三組表現地獄道,祥云較寬,云頭右側雕一圓柱,表面凹凸不平,左側雕一像緊抱圓柱,上身赤裸,下著三角短裙,腰束帶,雙手抱圓柱,雙腿夾圓柱,似表現受刑;圓柱頂部雕一結跏趺坐像,有圓形頭光,光頭,雙手合十胸前,應為地藏;云頭左側雕一立姿夜叉,頭發上飄,上身赤裸,下著短裙,腰束帶,身體朝向右側,雙臂舉頭側,左手五指張開,掌心向外,右手持金剛杵,身體微左傾;圓柱與夜叉之間存一方形基座,座上雕刻已不存。

右側3組從內至外依次表現阿修羅道、人道、畜生道。從內至外第一組表現阿修羅道,云頭雕兩身三頭六臂像面向龕外而立,綰髻,似著圓領窄袖長袍,披巾自兩肩垂下,繞臂后垂云頭上;左側一身左、右上手分別托日、月于頭側,左、右中手舉于肩側,五指張開,掌心向外,左、右下手合十胸前;右側一身左側上、中手隱于左側像右臂后,持物不明,右上手持矩于頭側,右中手舉肩側,五指張開,掌心向外,左、右下手合十胸前。第二組表現人道,雕二世俗像跪向右側,靠前一身男像,戴幞頭,著圓領長袍,腰束帶,雙手合十胸前;靠后一身女像,綰髻,著大衣,披巾自左肘垂于身后,雙手合十胸前。第三組表現畜生道,雕二動物面向右側而立,靠前一身為牛,可見頭頂兩角,前肢粗壯;靠后一身為馬,頸部彎曲較長,后腿微屈曲,馬尾寬大垂地(圖3—5)。

二 年 代

千佛巖的37龕造像風格接近,規劃有致,顯系較短時間內集中開鑿而成。與第21龕同處于造像區中部的第16、17、24龕均有“廣明二年”(881)的造像紀年,第21龕造像位置接近,風格相同,亦應開鑿于廣明二年前后。

根據造像紀年、風格、組合、位置和打破關系,石佛溝摩崖造像大致分兩批開鑿而成,第一批是該處造像的主體,均開于第一號石包,第1、2龕之間有“元和六年”(811)的造像紀年[2],故第一批造像應集中開鑿于9世紀初。第12、18龕屬第二批造像,第12龕破壞原第一批造像而開鑿,故年代應較晚。除第12、18龕外,可辨第15—17龕為萬菩薩題材,與地藏十王變同為四川地區唐末至前后蜀時期常見造像題材。石佛溝的仁壽東部,臨近的內江、資中、安岳是四川地區地藏十王造像分布最為集中的區域,絕大部分亦為唐末至前后蜀時期遺存[1]332-334。從造像風格及服飾特征看,石佛溝第12、18龕應不晚至北宋早期。故將石佛溝第12、18龕的開鑿年代定于唐末至前后蜀時期應比較恰當。

綜上,可判定仁壽千佛巖和石佛溝發現的3鋪摩崖開鑿的地藏十王造像開鑿于唐末至前后蜀時期,即9世紀末至10世紀中葉,屬地藏十王圖像發展序列中的早期作品。

三 價 值

前述3鋪摩崖造像豐富了地藏十王題材的圖像體系。其內容與圖式,與莫高窟壁畫及藏經洞所出的紙絹畫中的大部分十分接近。二者均以地藏為畫面中心,兩側排布十王,多雕出脅侍,地藏頭頂雕六道。根據千佛巖第21龕的情況,這種相對固定的圖式,最遲在唐末廣明年間即已確定下來。此前已有學者注意到,千佛巖第21龕與敦煌藏經洞所出的SP.473畫稿在圖式上的密切聯系[3],但此3鋪圖像呈現出的部分新內容要素和圖式類型亦值得關注。

千佛巖第21龕于龕口兩側雕有不見于《佛說十王經》記載,但見于四川造像和敦煌繪畫的6身判官形象。該龕是目前可基本確定年代的地藏十王圖像中最早的一鋪,顯示在該圖像的早期流行階段,即已經將判官繪制其內。有趣的是,四川地區地藏十王變中的判官均為6身,如安岳圓覺洞第56龕[4]和菩薩灣第2龕[5],而敦煌地區繪畫凡繪判官者,一般為4身,二地圖像于此內容均為世俗官吏形象,且有一致的榜題可資比照,確為同一身份之神祇,此種差異或因所據粉本之不同。

石佛溝第12龕下方兩排14個方框內的浮雕中的絕大部分已風化不可識,可依稀辨識內容者,其表現的情節尚有待考察。該龕頂部還雕不見于《佛說十王經》和其他圖像的十佛。石佛溝第12、18龕均以祥云承托六道,與敦煌地區將六道置于向外輻射之條帶中以示往生的做法亦頗不相同。這些要素似表明,四川地區作為《佛說十王經》和地藏十王圖像的發源地,地藏十王圖像的內容和圖式,比作為接收地的敦煌地區更加豐富。

包括上述3鋪新材料在內的四川地區已知的20余鋪地藏十王造像顯示,在內容要素和圖式類型均可與敦煌地區同時期同類圖像高度對照的情況下,前者各項元素的復雜程度更高。圖像的布局和元素的選擇可能在流傳時有不同程度的調整和取舍,但基本的圖式類型和內容元素應在四川地區初始創作和早期流傳階段就已經確立,敦煌地區的圖像,應是對既有粉本的微調而非顛覆式的改作或新創。

附記:本文線描圖由寇小石先生和侯文嫣女士費心勾描,特此致謝!

參考文獻:

[1]江滔,張雪芬.9—13世紀四川地藏十王造像研究[M]//成都文物考古研究所.成都考古研究(三). 北京:科學出版社,2017:332-334.

[2]高俊英,鄒毅.仁壽龍橋鄉唐代石窟造像[J].四川文物,1994(1):71-77.

[3]江滔.四川地區9—13世紀地藏十王造像初步研究[D].成都:四川大學,2013:54,55.

[4]成都文物考古研究所,北京大學中國考古學研究中心,安岳縣文物局. 四川安岳縣圓覺洞摩崖石刻造像調查報告[M]//南方民族考古:第九輯.北京:科學出版社,2013:416-420.

[5]四川大學考古學系,成都文物考古研究所,安岳縣文物局.四川安岳岳陽鎮菩薩灣摩崖造像調查簡報[J].敦煌研究,2016(3):35-45.