17CrNiMo6鋼滲碳淬火組織、性能計算分析

才廣,胡秦贛

(中國直升機設計研究所,江西景德鎮,333001)

0 引言

齒輪用鋼的生產質量對傳動部件性能、穩定性和壽命起決定性影響[1]。發達國家重載齒輪的發展趨勢顯示,其材料由較少含量Cr、Ni、Mo合金鋼取代高Cr、Ni合金鋼[2]。

17CrNiMo6鋼經滲碳淬火可提高齒輪的抗彎曲和抗接觸疲勞性能[3],能滿足我國齒輪材料使用要求,價格較低,符合我國齒輪發展方向[4]。

淬火過程是工件內溫度場、組織場與淬火介質流場、溫度場相互耦合的復雜過程,理論上很難進行各場量解析,且很多量只能測得最終結果[5],傳統形式的經驗判斷和試驗測定具有局限性。熱處理模擬技術可顯示任何時刻工件內任意截面上溫度場、組織場,也可顯示出所關注的任何點上的溫度、組織隨時間的變化曲線[6]。

1 實驗材料及研究方法

■1.1 實驗材料

17CrNiMo6鋼淬透性好,綜合性能優良,滲碳后使工件心部韌性增強,熱處理后達到外硬內韌。如今已廣泛應用于變速箱齒輪。

■1.2 研究方法

17CrNiMo6鋼滲碳淬火過程模擬仿真,包括計算滲碳后各層碳含量分布,計算平衡態材料性質,模擬滲碳后淬火過程溫度場,對所得冷卻曲線進行分段擬合,計算非平衡態下材料性質,再次模擬更精準的溫度場,計算滲碳淬火過程中的組織生成順序以及生成量,最終得到組織演變、性能變化規律。

2 計算機模擬

■2.1 滲碳計算

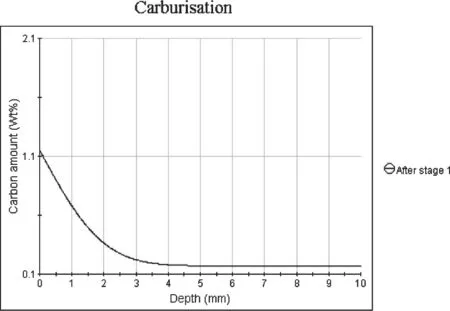

利用JMatPro軟件滲碳模塊進行碳濃度梯度和滲碳層厚度計算。由圖1可知表面碳含量可達到1. 15wt%,隨著滲層厚度增加,碳含量逐漸降低,當厚度為距表面3500μm,碳含量和母材基本持平。

圖1 各層碳含量分布圖

■2.2 計算平衡態材料性質

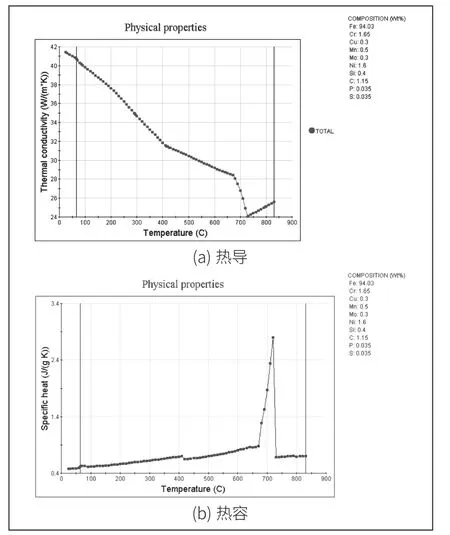

首次計算材料性質時,根據各滲碳層碳含量,利用JMatPro軟件材料熱物性參數模塊,計算出表面、距表面200μm、400μm、600μm、800μm、1000μm、1500μm、2000μm、2500μm、3000μm及心部各滲碳層的熱導和熱容隨溫度變化的曲線。以表面為例,圖2為熱導、熱容隨溫度變化曲線。

圖2 表面熱導、熱容隨溫度變化曲線

■2.3 首次計算淬火過程溫度場

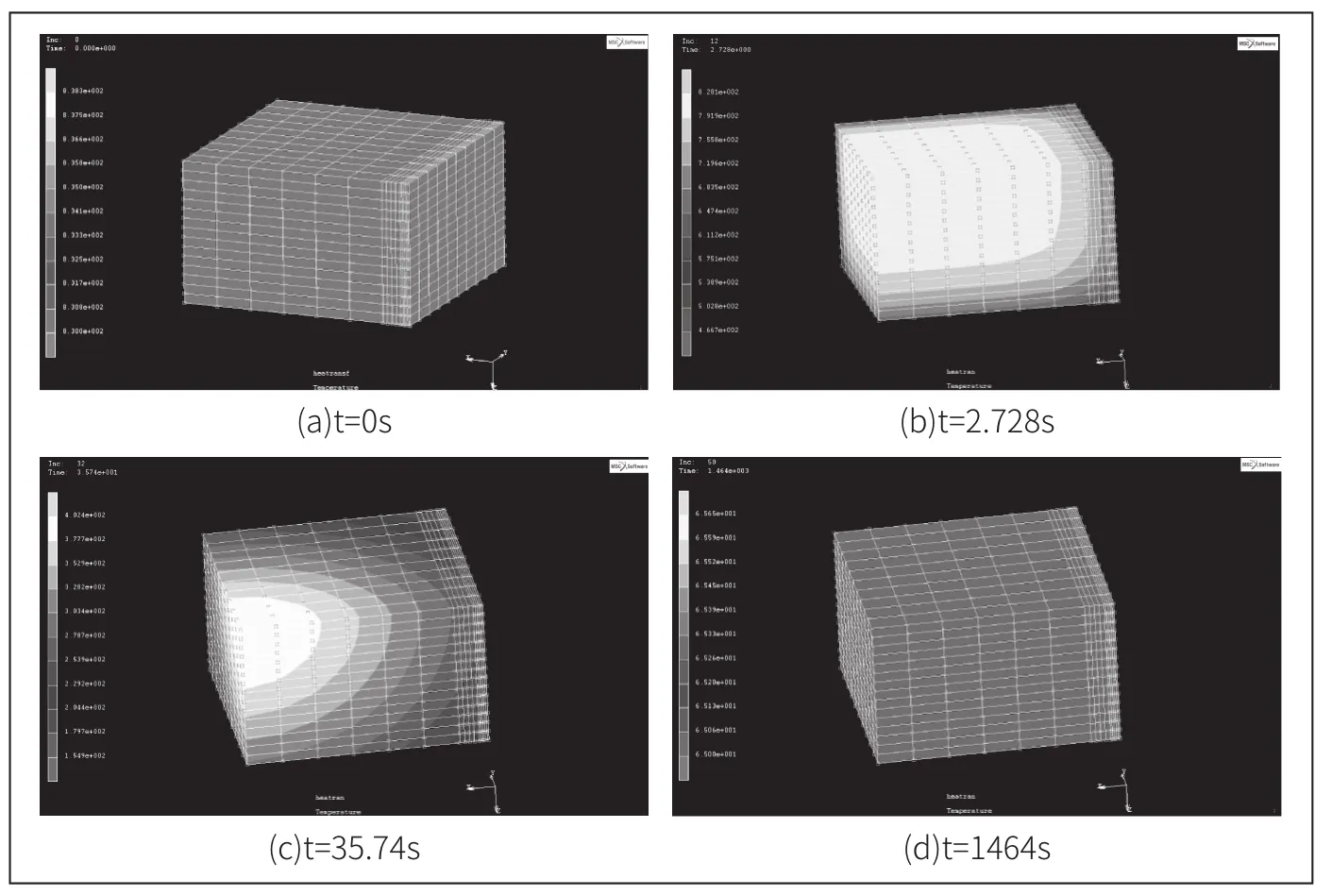

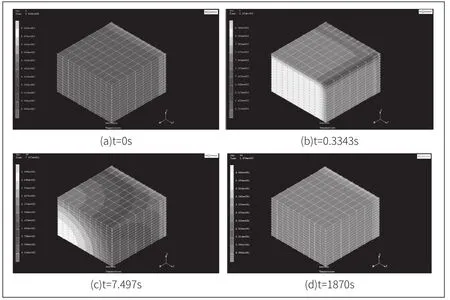

利用MSC.MARC軟件模擬滲碳淬火后溫度場。首先進行模型建立及網格劃分,定義幾何性質、材料性質、初始條件、邊界條件等,再定義載荷工況、作業參數并提交運行,即可得到淬火溫度場的動態變化圖,如圖3所示。

圖3 溫度場變化圖

根據各滲碳層由表及里的碳含量分布趨勢,按照由密到疏方法選取節點,并對所選各節點的冷卻曲線進行分段擬合。

■2.4 以非平衡態材料性質計算溫度場

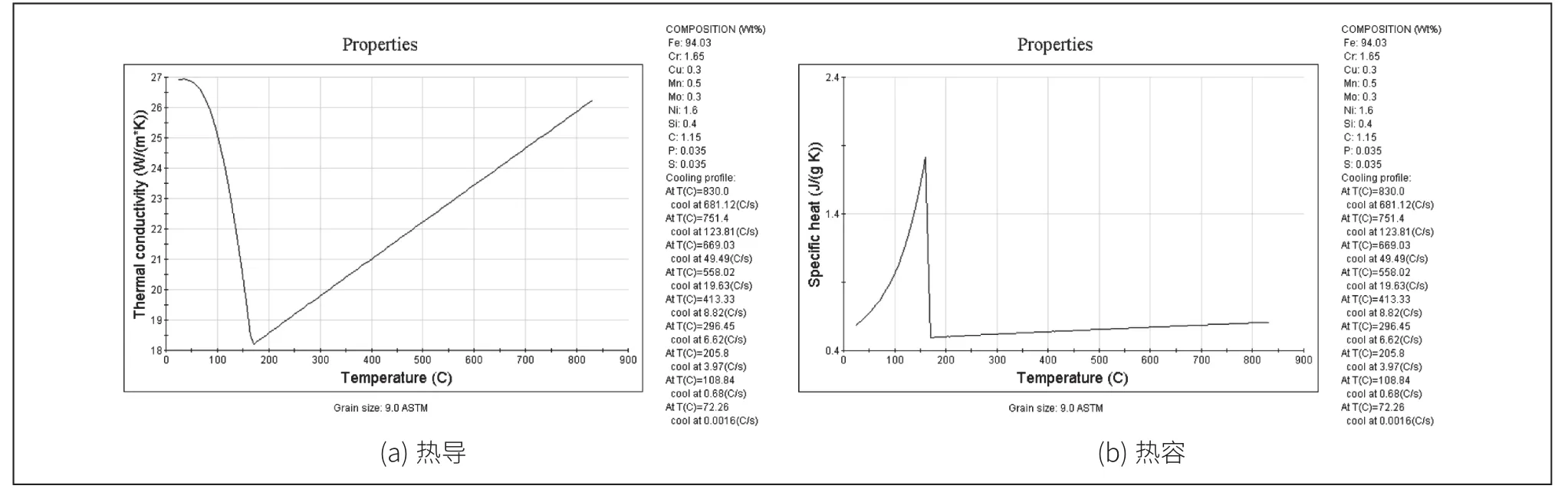

利用JMatPro軟件非穩態淬火模塊,根據分段擬合結果,計算非穩態下熱導、熱容,如圖4所示。

圖4 非穩態下表面材料性質

首先建立相同的模型,再將非穩態下材料性質賦予到各滲碳層單元上。通過模擬計算,即可得到溫度場變化圖5。

圖5 溫度場變化圖

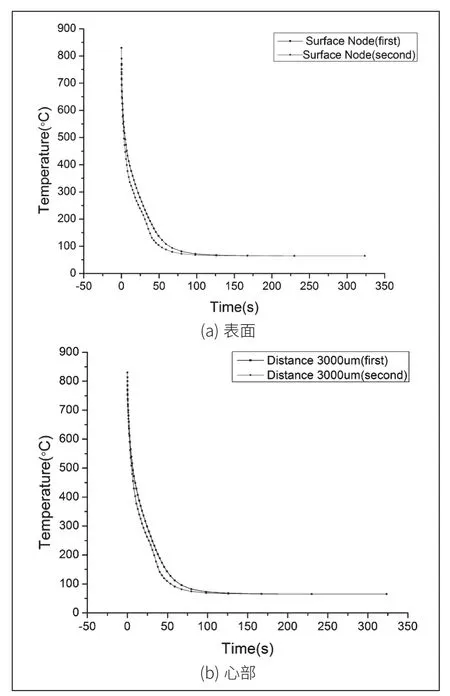

將各滲碳層溫度隨時間變化的冷卻曲線進行分段擬合,可得冷卻速度隨時間變化關系。將兩次模擬結果進行對比,圖6以表層和心部為例,紅色、黑色曲線代表前、后兩次溫度場情況。明顯發現以平衡態和非平衡態材料性質計算的溫度場變化是不同的,進而導致前后兩次模擬所得冷卻曲線有所差別。所以通過平衡態向非平衡態過渡計算,得到瞬態下材料參數,能進一步提高溫度場的計算精度。

圖6 冷卻曲線前后兩次模擬對比

■2.5 計算組織場

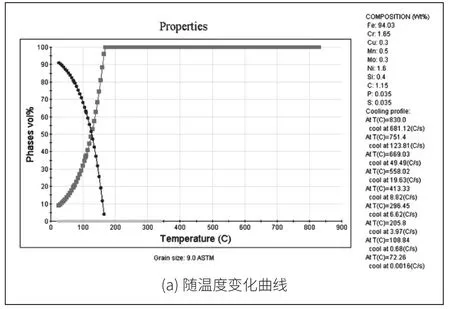

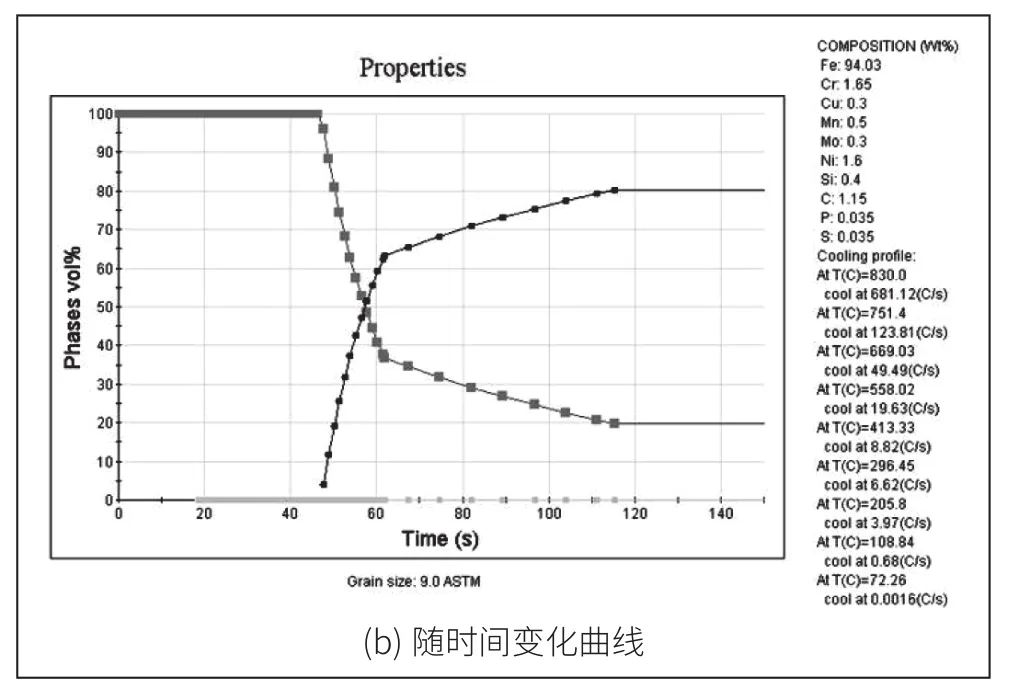

利用第二次冷卻曲線擬合結果,經JMatPro軟件計算淬火過程中組織隨時間、溫度變化曲線,如圖7所示。可知表面開始生成馬氏體的溫度為165℃,時間為第47.615s,當時間為57.702s、溫度下降到125℃時,馬氏體含量占全組織含量的50%。淬火后最終組織為8.912%奧氏體、91.072%馬氏體,含極少量的貝氏體,含量為0.015%,可近似忽略。

圖7 表面組織隨時間、溫度變化曲線

通過曲線分析,還可以得到滲碳后淬火過程中的組織生成順序、生成含量以及最終組織含量。

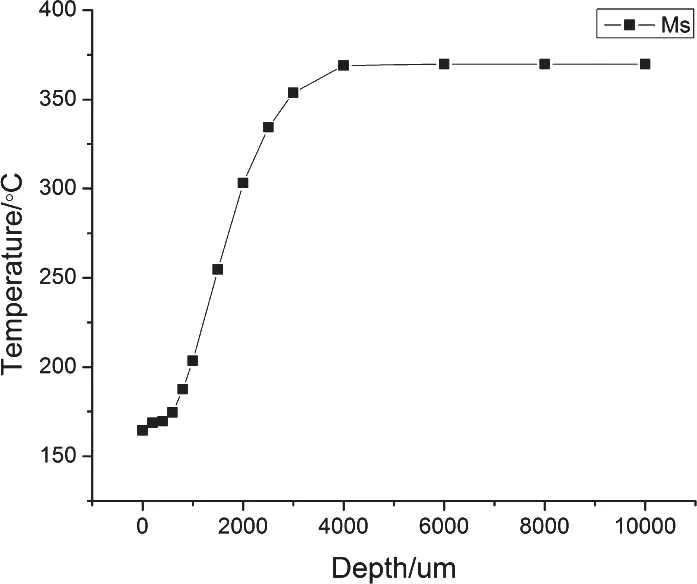

從表面到心部開始生成馬氏體的溫度呈升高趨勢,在距表面4000μm直到心部開始生成馬氏體的溫度基本維持不變。圖8為滲碳層Ms點沿層深的變化情況,Ms點隨碳含量升高而降低,故表面開始生成馬氏體的溫度最低。從表面至距表面4000μm處,開始生成馬氏體的溫度逐漸升高,則4000μm處至表面先后生成馬氏體。從4000μm至10000μm處由于碳含量無變化,故生成馬氏體的溫度基本維持不變,且由于位于心部,熱交換較慢,在淬火過程中心部保持較高溫度,距心部距離越小,維持高溫時間越長,故從距表面4000μm至心部先后生成馬氏體。

圖8 Ms點沿層深變化曲線

淬火結束后,各滲碳層最終的組織組成、含量不同。從表面到心部,淬火后奧氏體組織含量逐漸減低,馬氏體含量逐漸增加,貝氏體組織占比極少,從表面到心部產生從無到有的變化。

3 結論

(1)利用平衡態向非平衡態過渡的計算方法,可更加精確的計算瞬態下材料的性質、模擬出滲碳后淬火過程的溫度場及組織場。

(2)通過計算組織場得知,從距表面4000μm處至表面由于Ms點影響,先后生成馬氏體;從距表面4000μm至心部受熱擴散速度影響,先后生成馬氏體。