孔板式消能工消能研究

張志剛

(新疆水利水電勘測設計研究院,烏魯木齊 830000)

我國高山峽谷眾多,大多數水利樞紐位于峽谷之中,往往壩高超過100m,泄洪洞均采用“龍抬頭”或“龍落尾”式布置。峽谷建壩受地形條件制約,在泄洪洞外布置泄洪消能建筑物較為困難,而采用挑流式消能,不僅帶來嚴重的沖刷問題,泄洪霧化問題對高壩邊坡穩定造成巨大影響。相比之下,將導流洞變成泄洪消能隧洞,通過內消能方式將能量耗散,不僅很好的解決了庫區霧化問題,與傳統消能方式對比,更是具有結構簡單、流態穩定、水流參數易于控制等許多優點[1-3]。

1 孔板消能工的分類

孔板是一種新型的內消能工,洞內高速流動水流在消能工的阻滯作用下,流線發生突變,并在孔板下游出現明顯漩渦區,局部水流在此發生紊動、混摻并形成強烈的內部剪切作用。研究表明孔板式內消能工能量耗散主要集中于孔板下游漩渦區水流剪切流動造成的能量耗散[4-6]。并且由于過水斷面尺寸突然改變,局部壓力發生突變,受水流紊動影響,脈動壓力的突然增加消耗大部分能量。

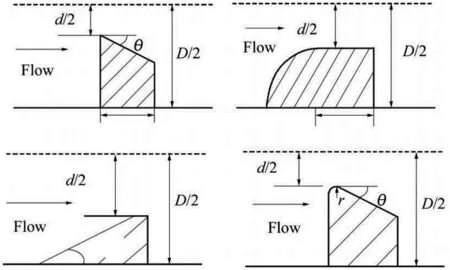

根據孔板布局形式,大體可將該內消能工劃分為單級孔板消能工和多級孔板消能孔板消能工兩大類。多級消能結構在實際工程運行中具有更好的適用性,例如我國著名的小浪底樞紐工程,利用三級孔板結構,成功將導流洞轉變為泄洪洞,不僅大幅度降低工程投資,更是有效避免了傳統消能工占地大,施工難度高的問題[7-9]。在國內外學者的共同努力下,孔板結構衍生出多種變形,改變孔板下游水流特性。例如附加消渦環、對孔板邊緣形態的優化。各種不同形狀的孔板如圖1所示。

圖1 各種不同形狀的孔板

2 孔板的研究現狀

孔板消能工通過局部斷面的收縮在短距離內形式巨大水損,達到消能目的。國內外學者對孔板水流流態、空化特性進行大量研究。波達(Borda) 通過實驗研究提出著名的計算突擴水流水頭損失的公式,為今后孔板式內消能工推廣奠定了基礎。早在突擴(縮)式消能工應用于工程實踐之前, 國外的M.Fossa、Joseph Katz、B.C.Kim、Guohui Gan Keiichi Sato 以及M.Stieglmeier等眾多學者對水力特性及空化影響做出大量研究,并提出雷諾數是影響孔板式內消能工消能率重要因素之一。

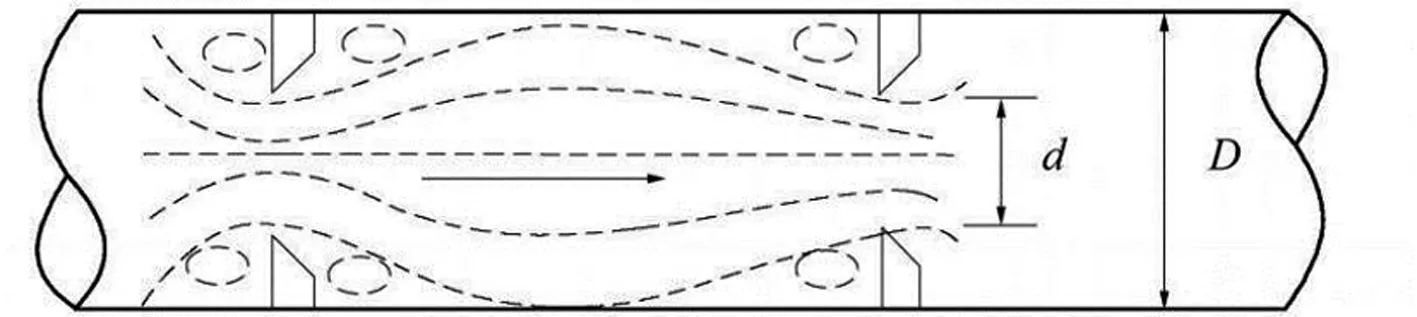

孔板式內消能工(見圖2)在實際工程中成功運用,不僅推進了國內對突擴(縮)結構水力特性的研究,更關注到孔板銳緣結構對局部流態的影響。

圖2 孔板消能工示意圖

孔板式內消能工的收縮比是影響消能效率的重要因素之一,張建民對收縮比0.4-0.7的收縮水流數值模擬研究中提出突縮比ζ和收縮段相對長度η與消能率的相關關系。

倪漢根在其實驗中捕捉到孔板下游的環狀空化云,并利用解析算法對空化問題進行了大量研究,提出孔板式消能工局部脈動壓力及初生空化數的半經驗關系式,才君眉、趙慧琴分別對孔板收縮段流速場與壓力場進行了研究,分析了孔板流場特性,并深入研究了孔板內緣型式對流場影響規律,論證了脈動壓力振幅概率分布的正態性和最大振幅取值范圍。向桐、李中義、陳霞、陳美法、許唯臨等諸多學者或通過水工模型試驗和理論分析的方法,或通過數值模擬的方法, 都對孔板消能工的水力特性進行過大量研究[10-12]。

3 孔板消能工在實際工程中的運用

小浪底水利樞紐為世界首次在高水頭泄洪洞中運用孔板消能的設計,同時也是當今世界上規模最大的孔板式洞內消能工。工程位于三門峽水利樞紐下游130km、河南省洛陽市以北40km的黃河干流上,最大壩高154m,屬于典型的峽谷河道水庫。由于黃河含沙量巨大,高速下泄水流容易對泄洪建筑物造成沖刷破壞。小浪底工程3條孔板泄洪洞,洞徑14.5m,采用三級孔板消能結構,使洞內流速大幅度降低,有效緩解了減緩了高速含沙水流對襯砌的磨蝕, 延長了隧洞的安全運用期和檢修周期。整體來看,小浪底水利樞紐工程不僅是導流洞重復利用的良好范例,而且對推動洞內消能工的發展有積極意義[13-15]。

山西省萬家寨引黃入晉工程北干線輸水流量為22.2m3/s,其壓力洞段總長約290m,總水頭差約154m,工程在壓力洞平直段設置多級孔板消能工,孔板段整體坡度僅為1/500。與小浪底水利工程相比,大梁水庫放水洞具有高水頭小泄量的特點,其放水水頭約155m,最大下泄流量為20m/s。

兩個工程分別代表了,多級孔板在高水頭,大小流量條件下洞內消能的運用。小浪底導流洞改建為永久孔板泄洪洞為具有高水頭、高流速和高含沙水流的泄洪建筑物的消能方式開創一條新途徑,也驗證了在泄洪洞,面對大流量孔板結構消能效果顯著、消能率高、消煞的能量大多數轉化為熱能被水帶走,并因孔板消能大大降低洞內斷面的平均流速,可減輕高含沙水流對襯砌邊壁的磨損;放水洞是常年泄水建筑物,并具有高水頭,小泄量的特點,同時高水頭,小泄量問題具有一定的普遍性和典型性。

4 孔板空化特性

根據實際工程觀測結果,孔板式內消能工在下游低尾水位條件下運行具有一定風險,同時需要嚴格控制上游閘門運行水位,否則易在泄洪洞內形成不穩定氣團。多級孔板消能結構下,末級孔板下游或孔塞內低壓區易形成空蝕,對結構造成破壞,這對工程運行管理提出更高要求[16-18]。國內外學者針對這一問題對孔板空化特性展開大量研究。

研究成果表明,因過水斷面急劇縮小,孔板消能工造成局部水流發生分離,其特殊結構迫使局部形成低壓區,極其容易引起空蝕破壞。整體來看,孔板的主要空化源有兩個,一個為孔板上游角隅處的漩渦空化,到下游后立即潰滅;另一個為孔板下游射流的剪切層。國內外學者對孔板結構優化過程中發現,當孔板阻力系數增加的同時,下游水流的紊動也愈發強烈,雖可大幅度提高消能效率,空化發生幾率也大幅增高。并提出初生空化數是孔徑比和阻力系數的函數,并隨孔徑比的增大而減小。

5 脈動壓力特性

孔板流動是一個近似軸對稱的分離流動,其流場具有顯著的分區特性。在孔板下游側邊壁附近,存在狹長的回流區。由于水流的漩滾造成消能工下游產生強烈的紊動。孔板下游具有不均勻性與高紊動性,迫使主流與回流區之間形成不穩定界面,并隨著向下游推移不停擺動,在局部形成脈動壓力變化。

國內外學者針對孔板附近洞內脈動壓力的研究中提出,下游孔板附近為脈動壓力峰值點,隨著遠離孔板壓力逐漸下降,并最終呈現全斷面均化。多級孔板消能結構由于存在多個孔板結構,會呈現波動性趨勢。受結構影響,孔徑比、孔板體型是影響脈動壓力變化的重要因素,為減小脈動,孔徑比≤0.75。諸多研究表明孔板銳緣的角度弧度越大,水流紊動約弱,脈動壓力也隨之減小。

6 結 語

小浪底水利樞紐工程孔板消能結構的成功運用,為高水頭、高含沙條件下的泄洪建筑物的消能提供新的思路。我國中西部地區,受地形條件制約,往往無法在布設大規模消能建筑物,孔板消能工不僅解決了大單寬流量泄洪建筑物投資過大的問題,尤其內消能結構布置簡單,不受條件制約,是中西部地區峽谷高壩泄洪消能的選擇之一,具有較為廣闊的發展空間。