綜合集成桅桿的簡化研究

,

(華中科技大學 船舶與海洋工程學院 武漢,430074)

實船桅桿結構前期的簡化對桅桿性能研究起著至關重要的作用。一方面,簡化后的模型需要與實船桅桿的振動、強度等結構性能基本保持一致;另一方面,簡化后的模型影響著縮尺模型的制作,包括焊接工時、制作成本和施工工藝等因素。本文首先基于圖紙建立完整的實船桅桿結構有限元模型,然后從振動和剛度兩個方面對比簡化結構的有限元模型與原型,分析簡化的可行性,最后考慮縮尺模型焊接局限對分層甲板間的艙室隔板進行等效簡化。

1 實船桅桿結構的仿真

1)桅桿結構包括大桅主體、小桅、橫桁以及圍住大桅的01~05甲板。其中大桅為薄壁筒形結構,主體內部有分層甲板和艙室隔板;05甲板以上的分層甲板、小桅和橫桁有各種設備安裝其上;01~05甲板之間布置有艙室隔板;大桅焊接在01甲板上。其中02甲板的范圍為Fr101-Fr158,03甲板范圍為Fr103-Fr158,04甲板范圍為Fr104-Fr142,05甲板范圍為Fr106-Fr141。桅桿結構在01甲板下Fr121和Fr143分別設有橫艙壁。

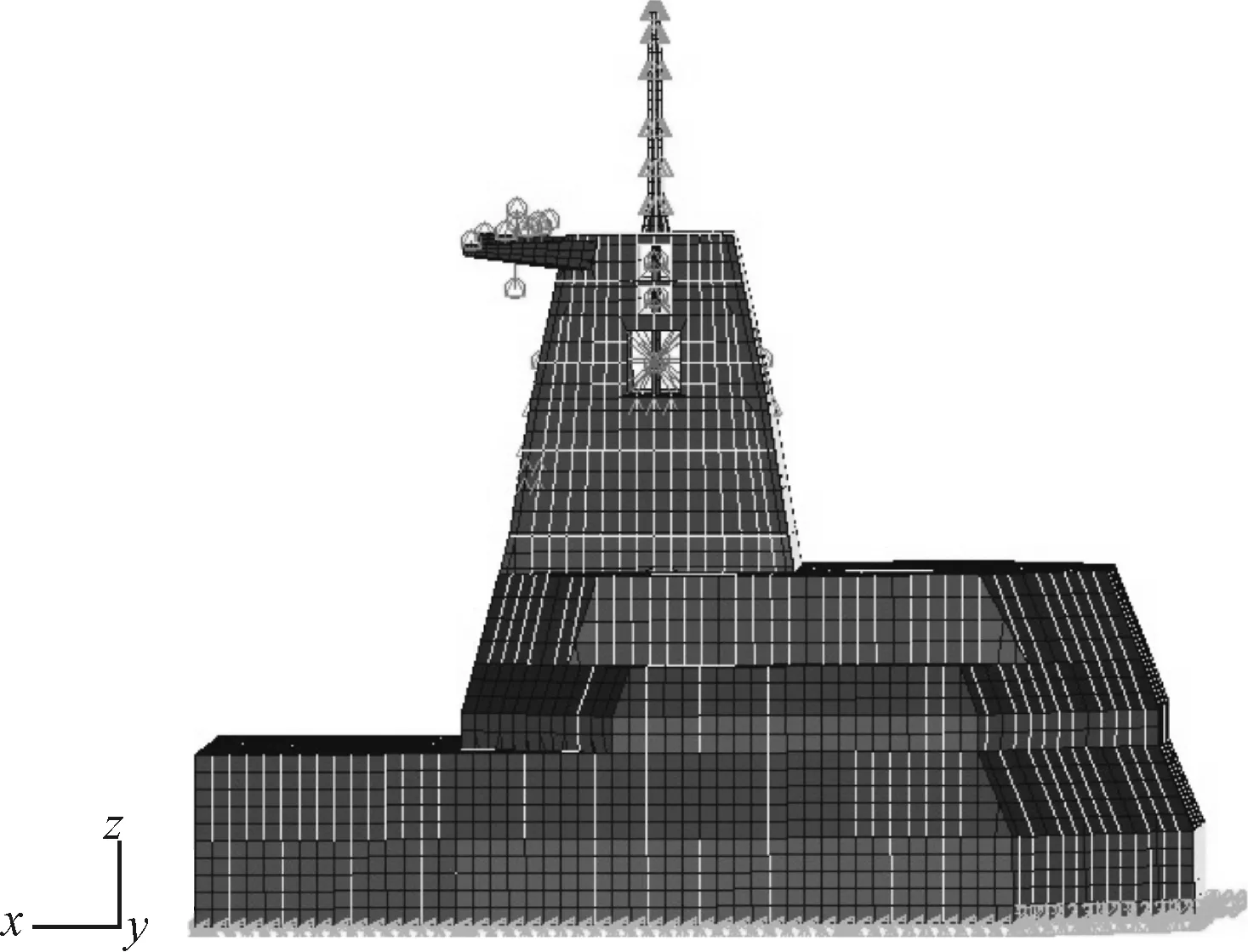

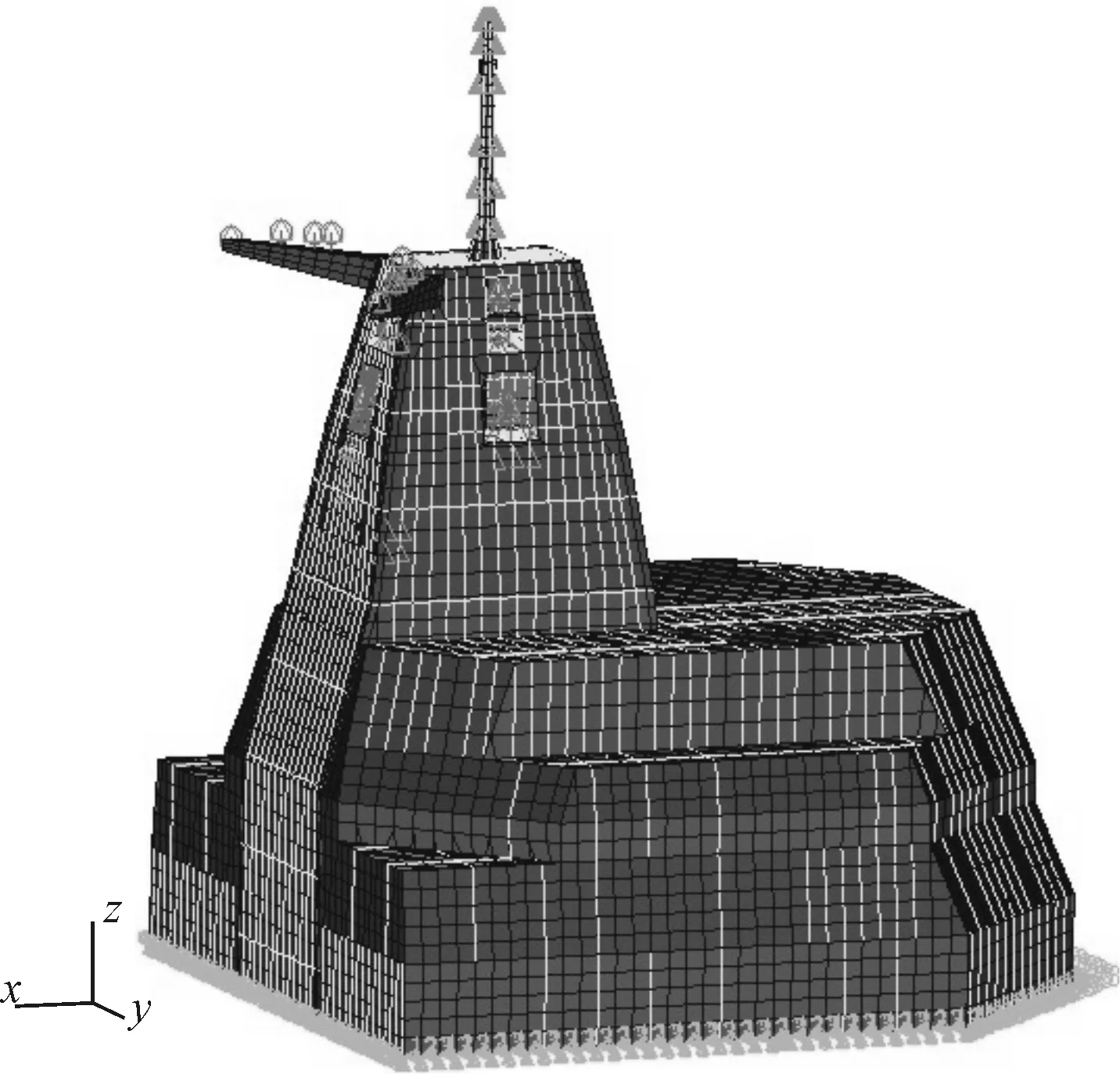

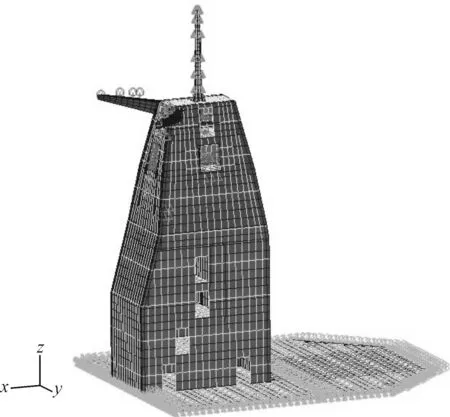

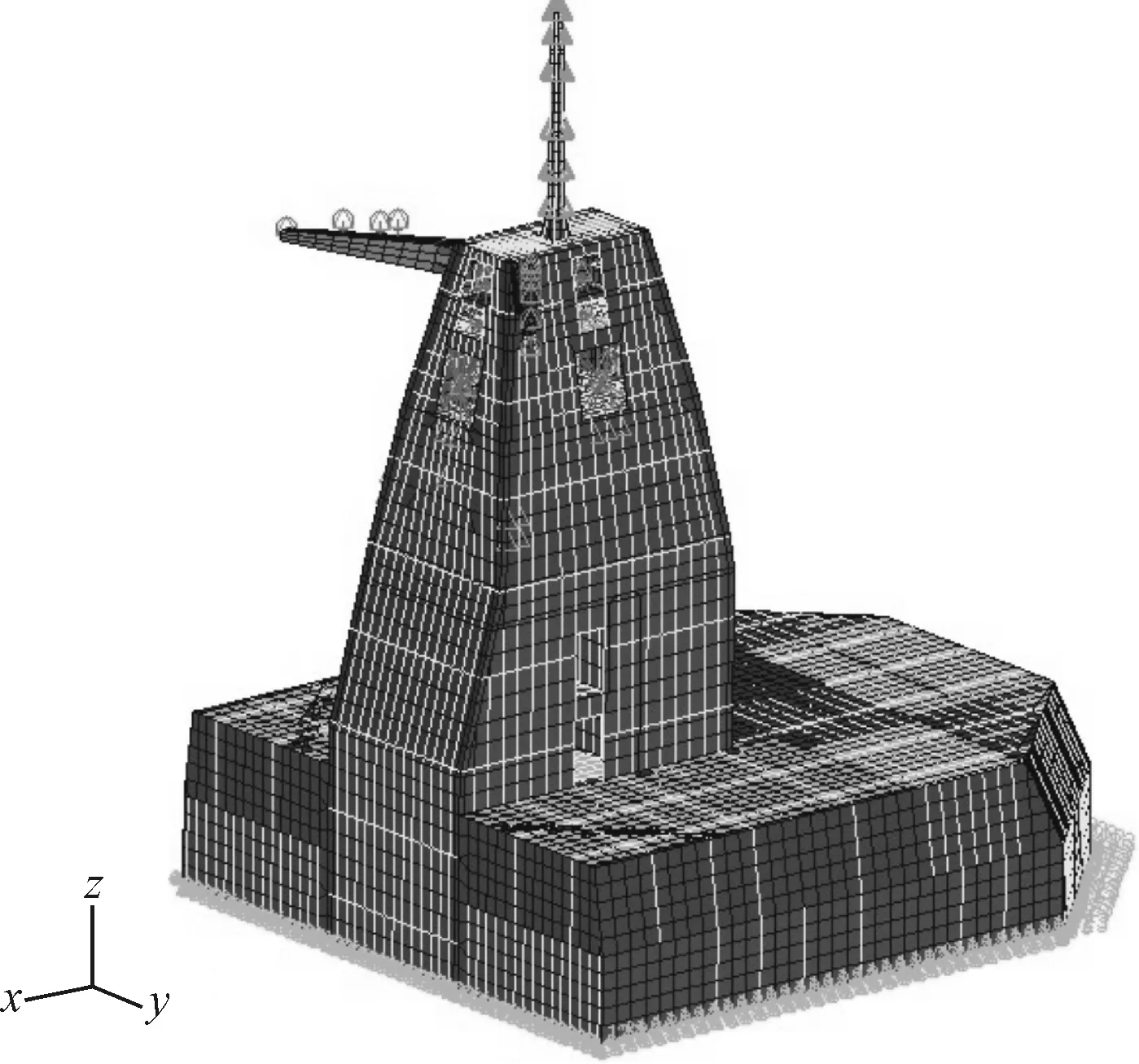

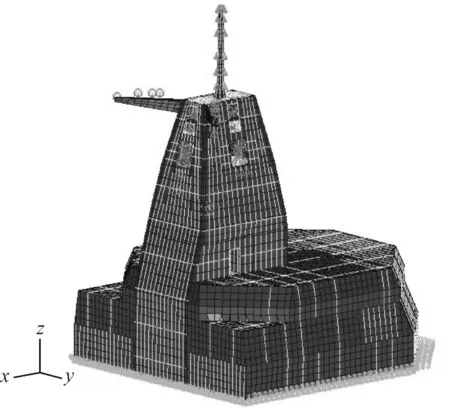

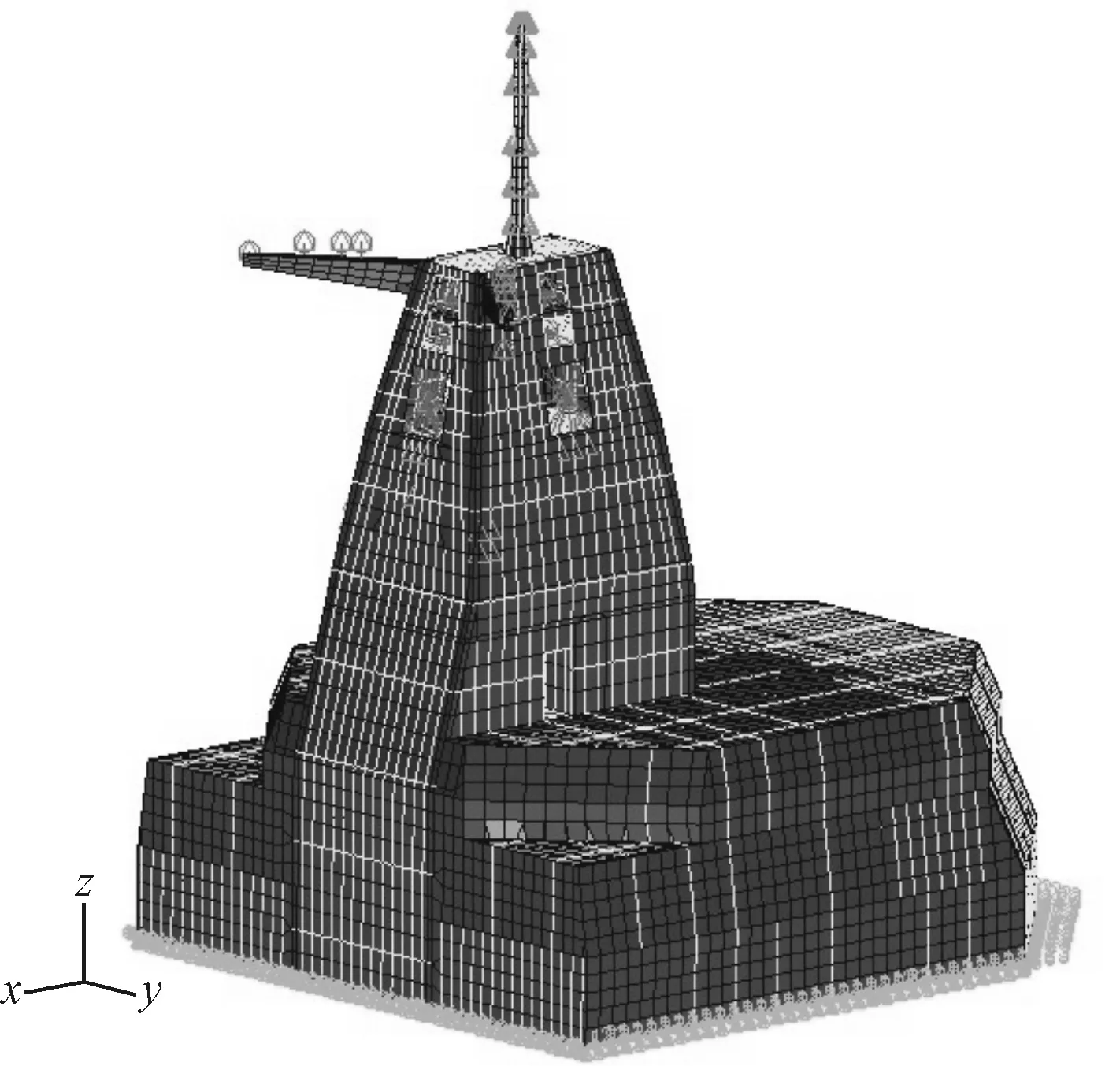

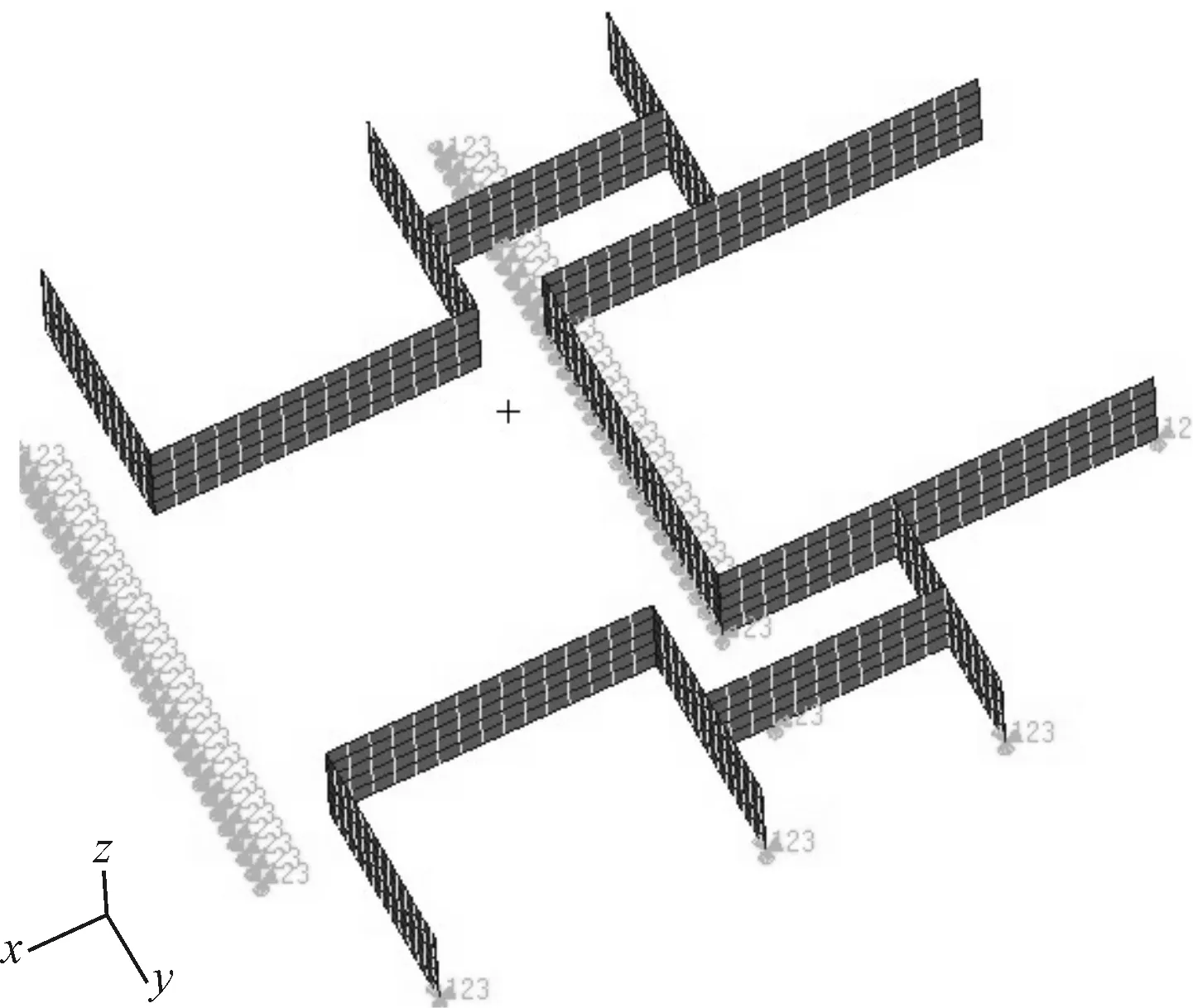

2)基于Patran軟件[1]建立實船桅桿有限元模型,坐標系采用右手坐標系的總體坐標系,其中x軸正方向指向船艉,y軸正方向指向右舷,z軸正方向垂直向上。單元類型中板單元模擬桅桿結構的甲板板、舷側板、艙室隔板、桅桿圍板、桅桿內部分層甲板、小桅板、橫桁板,以及起加強作用的肘板等結構;梁單元模擬甲板縱骨、甲板縱桁、甲板橫骨、甲板強橫梁、舷側肋骨、強肋骨、大桅圍板和艙室隔板的加強筋等結構;質量單元用于模擬安裝在小桅、橫桁、大桅內部甲板以及桅桿圍板上的設備。桅桿結構的邊界條件[2]為01甲板邊界以及在肋位Fr121和Fr143處取為簡支。見圖1。

圖1 實船桅桿有限元模型

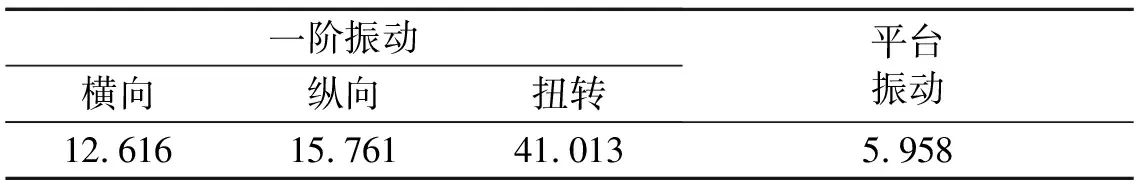

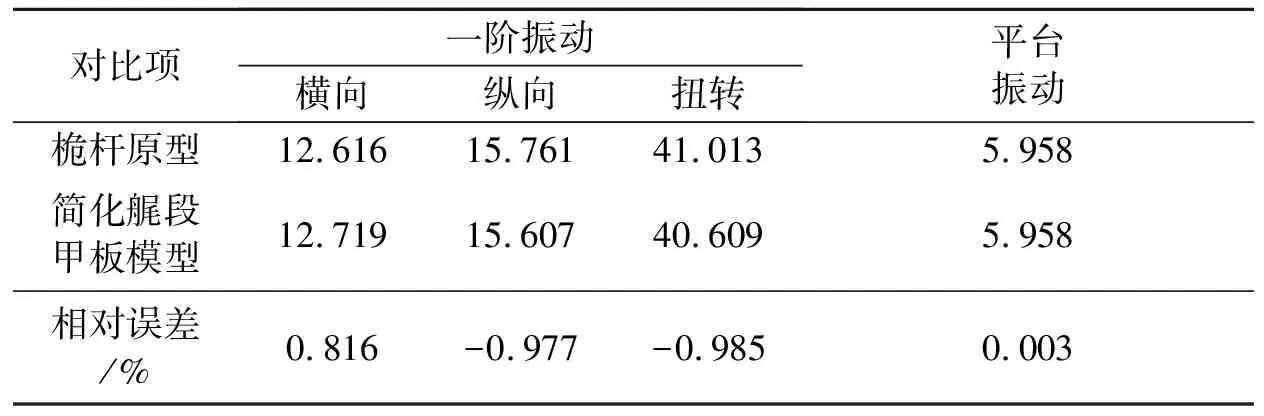

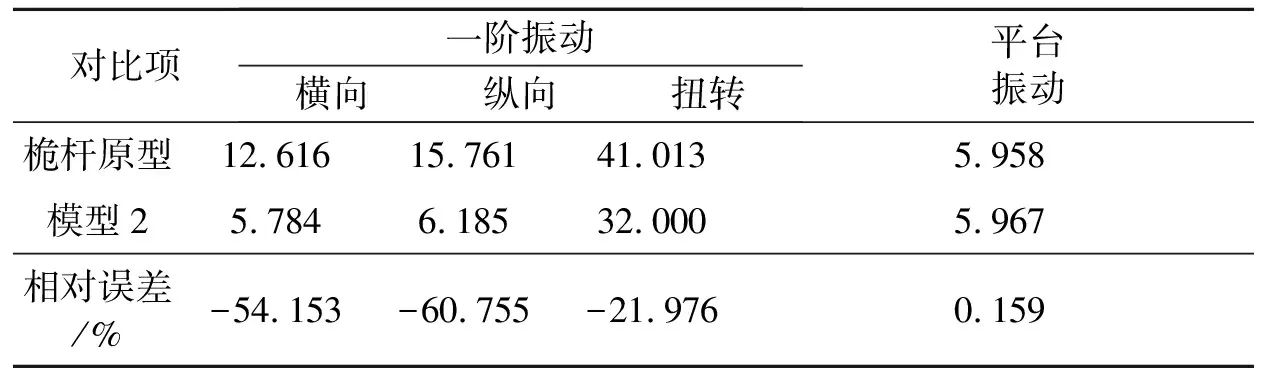

3)為了使簡化后的模型有參照標準,振動[3-4]方面采用實船桅桿結構(桅桿原型)整體一階橫向振動、整體一階縱向振動、整體一階扭轉振動以及平臺振動的模態和振型,見圖2,表1。

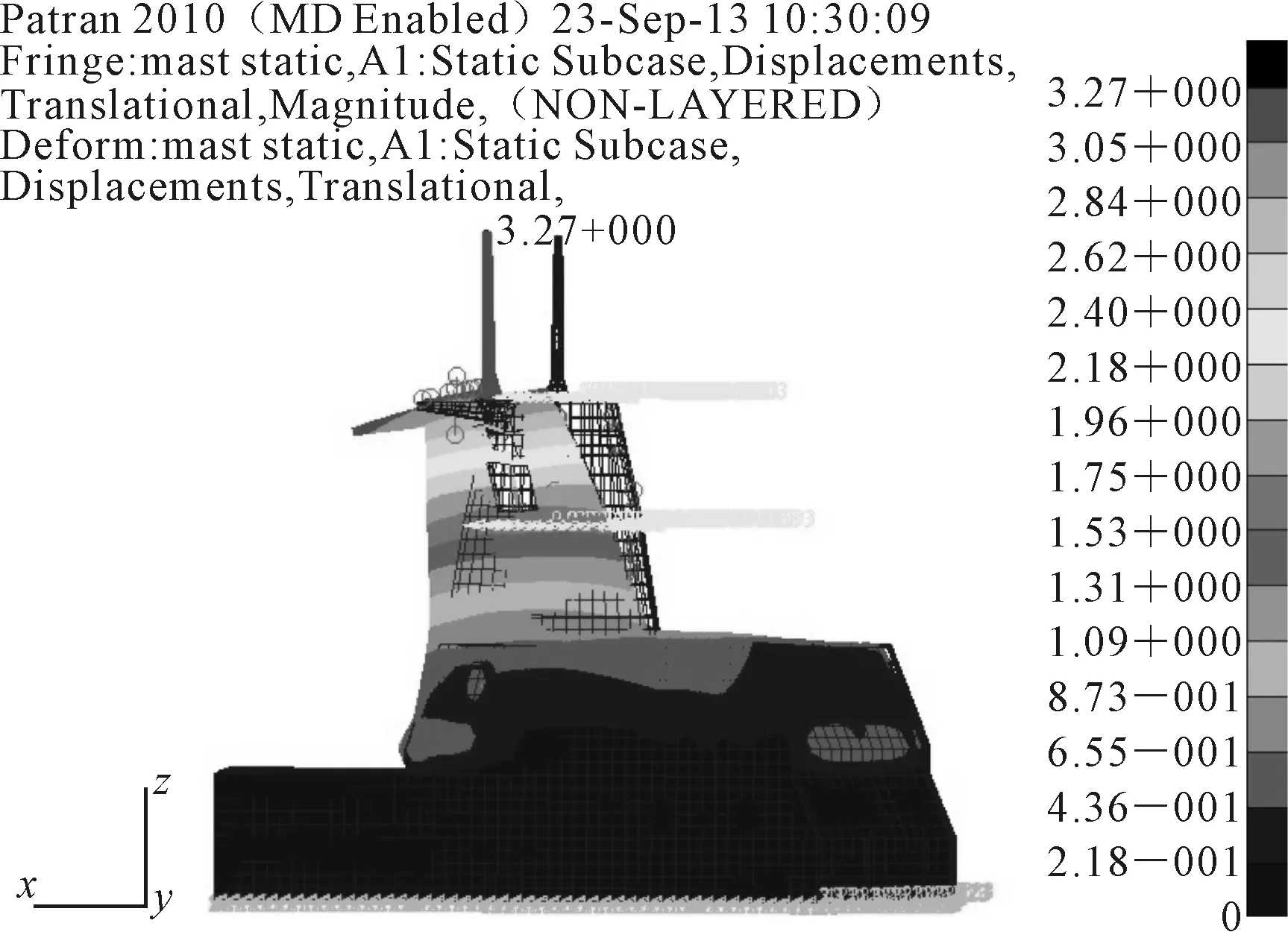

表1 桅桿原型的振動頻率 Hz

圖2 桅桿原型一階橫向振動f=12.616 Hz

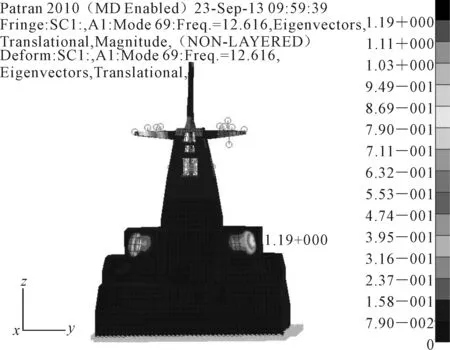

通過在07甲板和桅桿頂板各節點處分別沿x方向和y方向施加10 kN的力,求得對應方向的整體位移進而可以求得模型分別在x方向和y方向的結構剛度[5-6](以下簡化模型也采用相同的方法)。見圖3、表2。

圖3 桅桿原型在頂板處位移x=3.104 mm

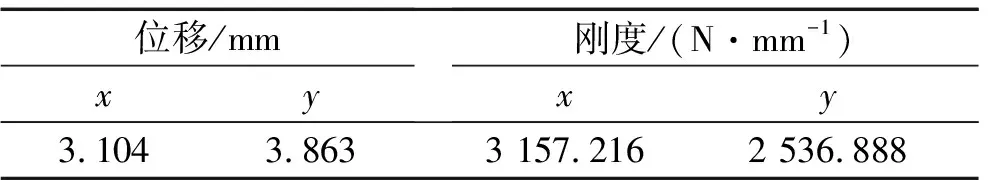

位移/mmxy剛度/(N·mm-1)xy3.1043.8633 157.2162 536.888

2 桅桿結構的簡化

2.1 艉段甲板

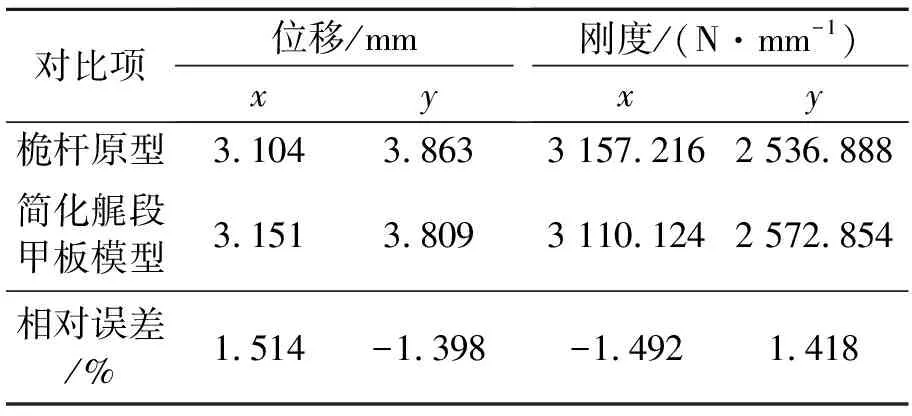

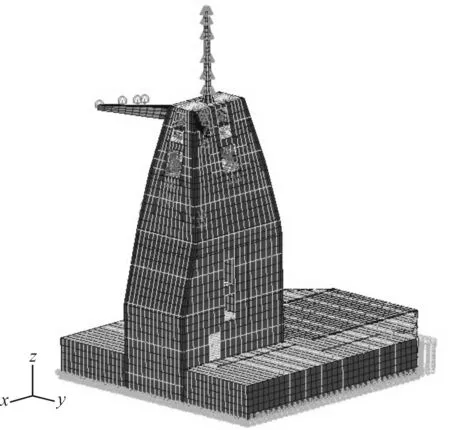

基于大桅一邊界在01甲板底下即肋位Fr143設有一道橫艙壁,理論上使得Fr143肋位后的甲板對桅桿結構影響甚小,因此簡化肋位Fr143-Fr158艉段甲板結構,從振動和結構剛度兩方面與桅桿原型對比,見圖4、表3、4。

從表3、4分析,簡化肋位Fr143-Fr158艉段甲板后其結構性能和桅桿原型相差極小,基本可以忽略不計,因此簡化肋位Fr143~Fr158艉段甲板是可行的。

圖4 簡化艉段甲板后的有限元模型

表4 簡化艉段甲板模型與桅桿原型結構剛度對比

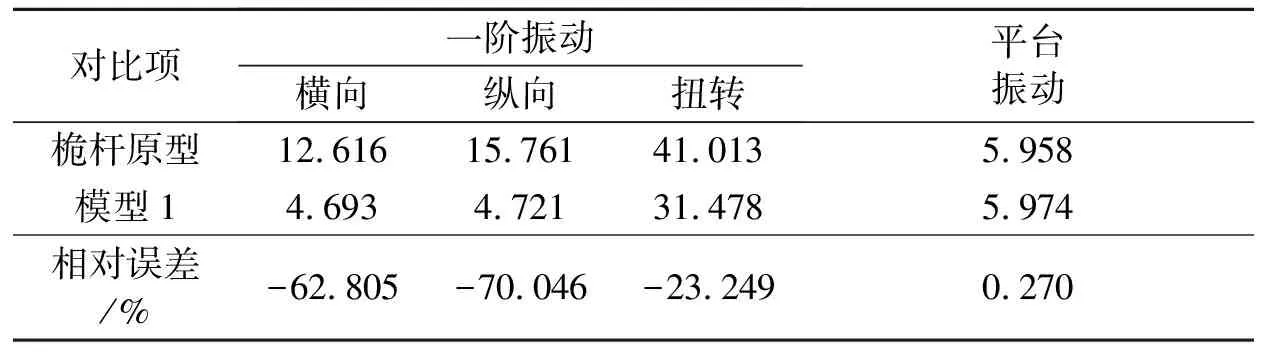

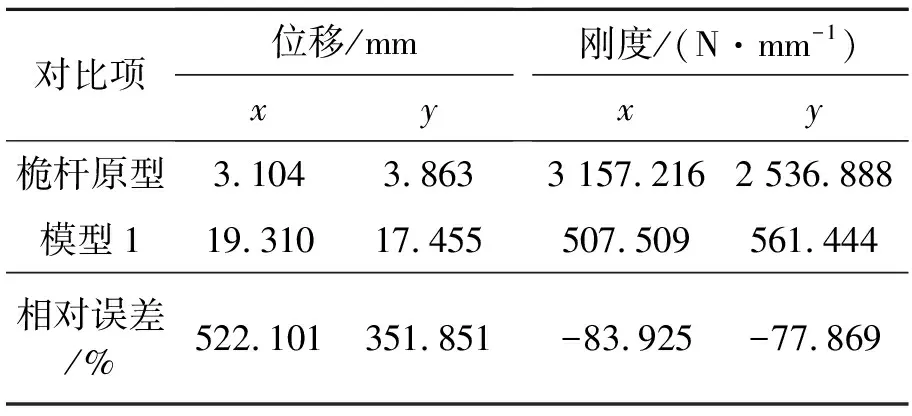

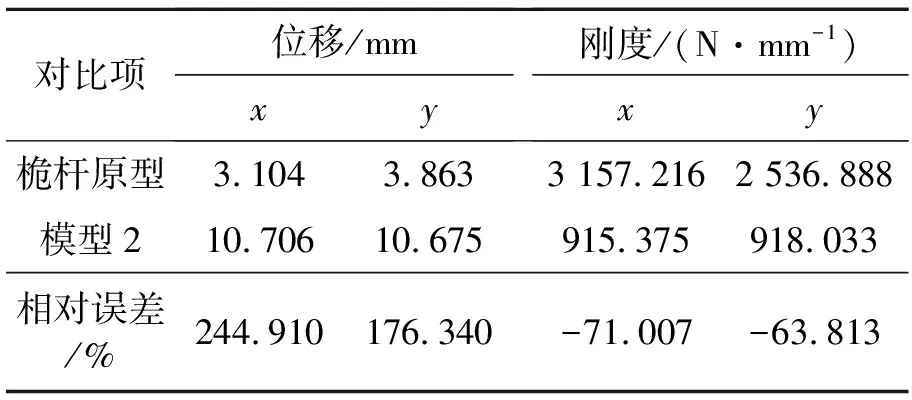

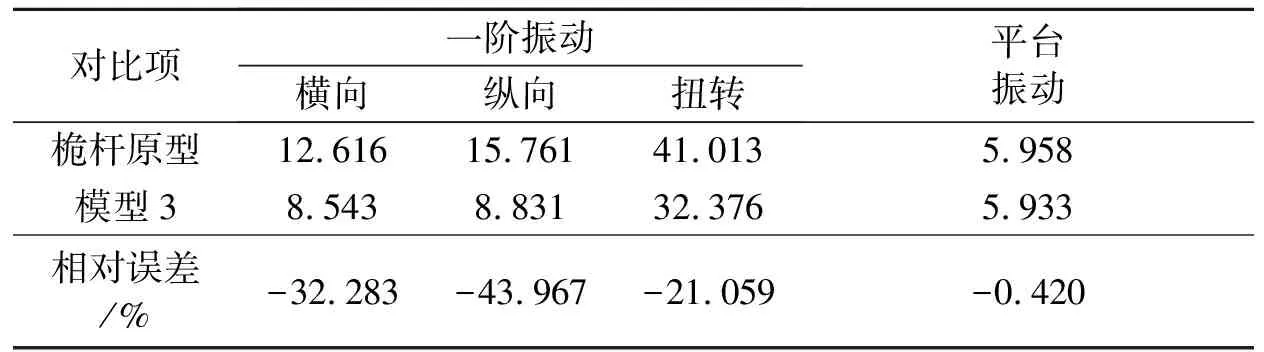

2.2 分層甲板

簡化后的模型有02~05共4層甲板。考慮以后縮尺模型的制作,在不影響桅桿整體結構性能的前提下盡量簡化模型,因此討論4層甲板簡化的可行性。共建立4個模型即大桅主體(包括小桅和橫桁)+01甲板、大桅主體+01~02甲板、大桅主體+01~03甲板以及大桅主體+01~04甲板,同樣從振動及結構剛度兩方面與桅桿原型對比(鑒于圖數量較多,只顯示了各分層甲板的有限元模型圖,而省略了其對應的振型圖和位移圖)。見圖5~8及表5~12。

圖5 模型1:大桅主體+01甲板

表6 模型1與桅桿原型結構剛度對比

圖6 模型2:大桅主體+01~02甲板

表8 模型2與桅桿原型結構剛度對比

圖7 模型3:大桅主體+01~03甲板

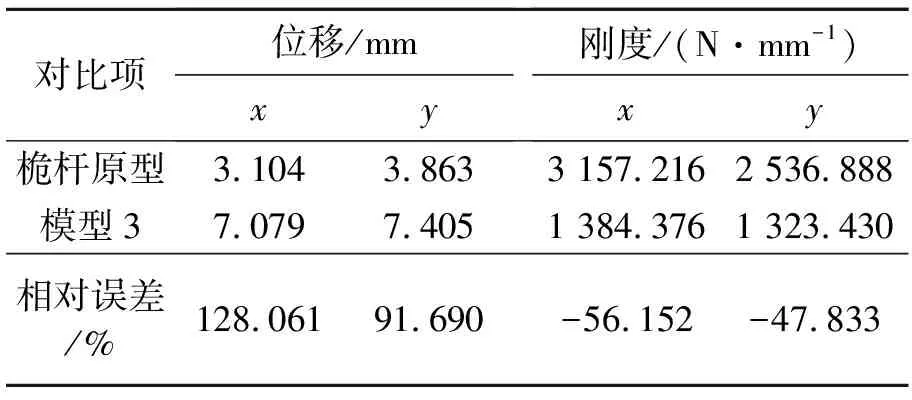

表10 模型3與桅桿原型結構剛度對比

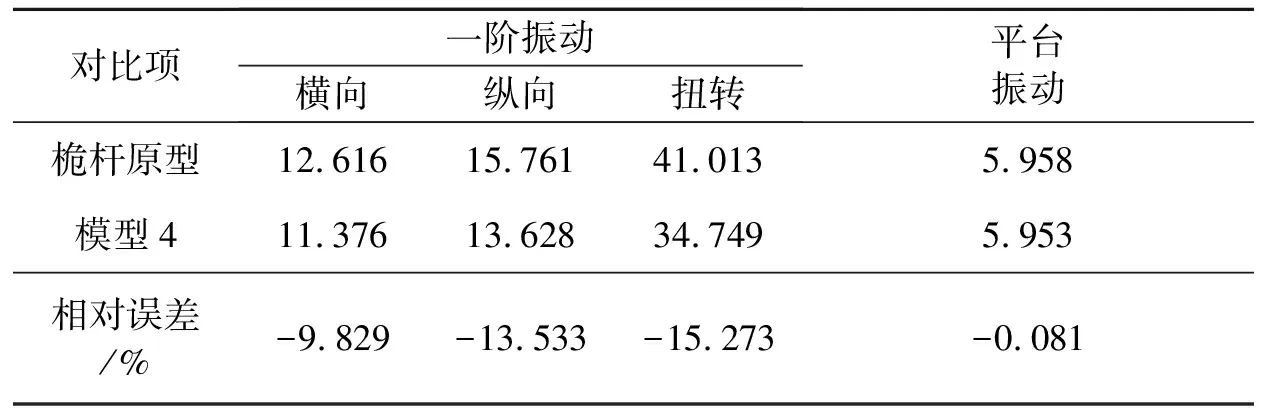

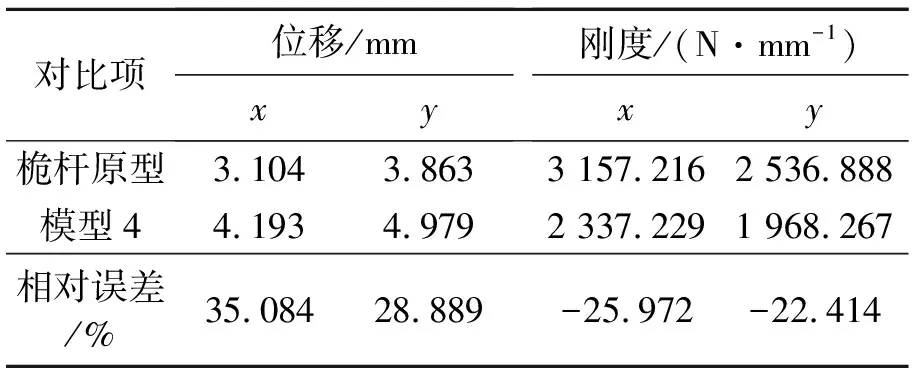

圖8 模型4:大桅主體+01~04甲板

表12 模型4與桅桿原型結構剛度對比

由表3~12可見,振動方面,對于整體振動,隨著分層甲板的增多,振動頻率在增大,而與桅桿原型比較的誤差也在減小;對于局部平臺振動,各模型相對原型誤差都比較小;結構剛度方面,隨著分層甲板的增多,桅桿結構x方向和y方向的結構剛度相比原型的誤差在減小。以上兩方面說明外圍分層甲板對于桅桿結構性能至關重要,每層都需要予以保留。

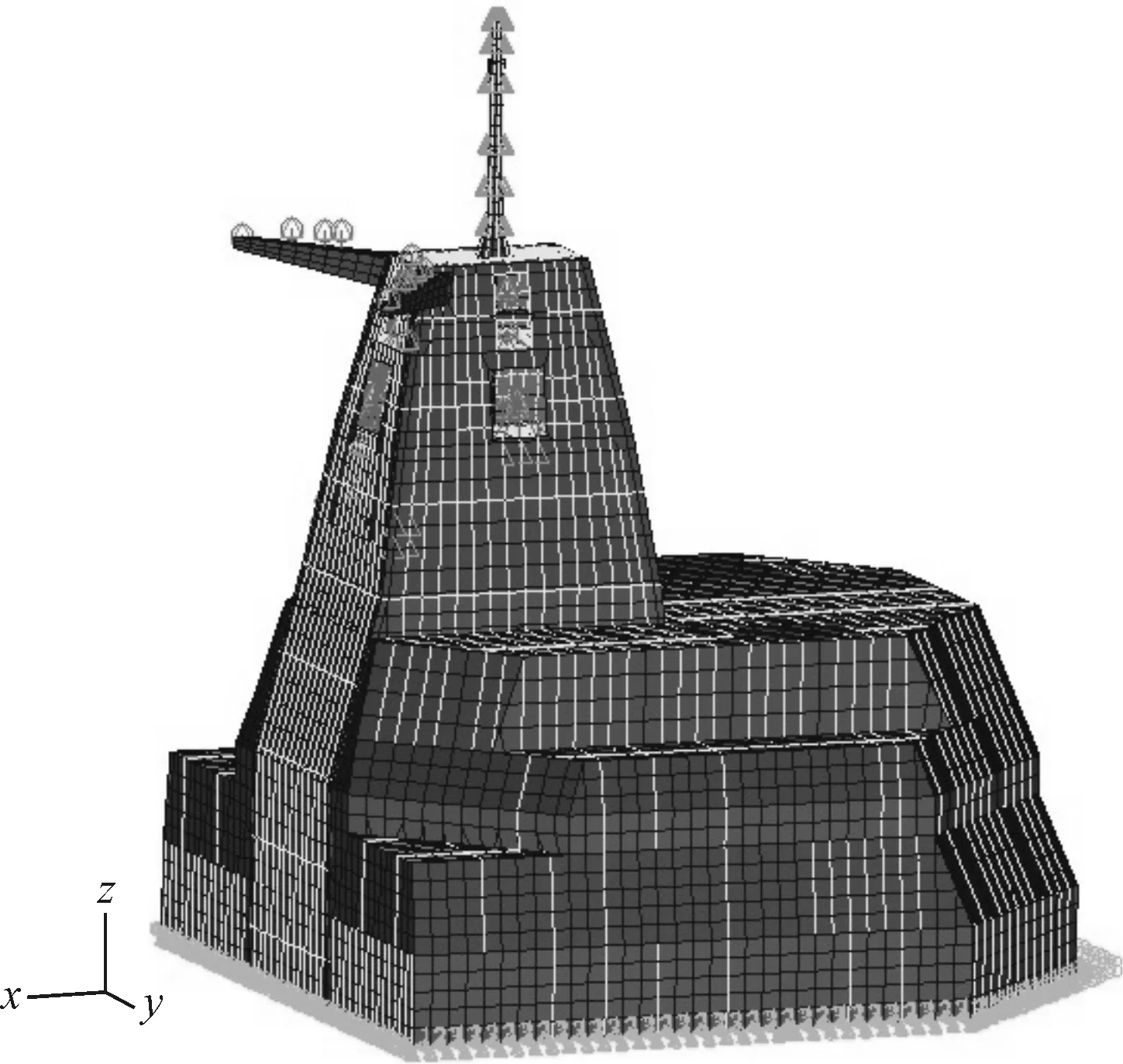

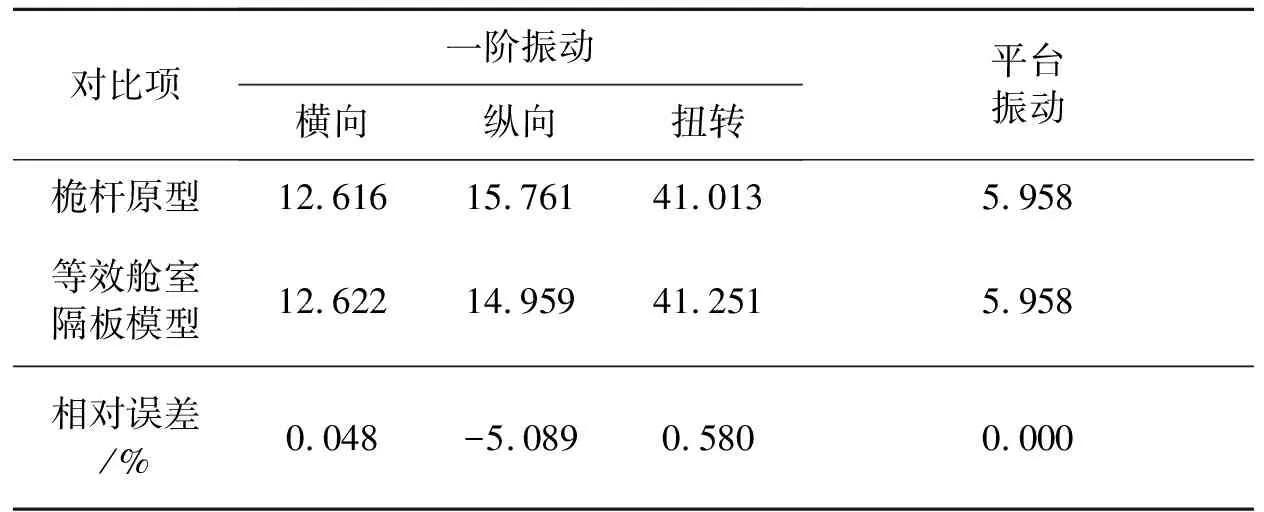

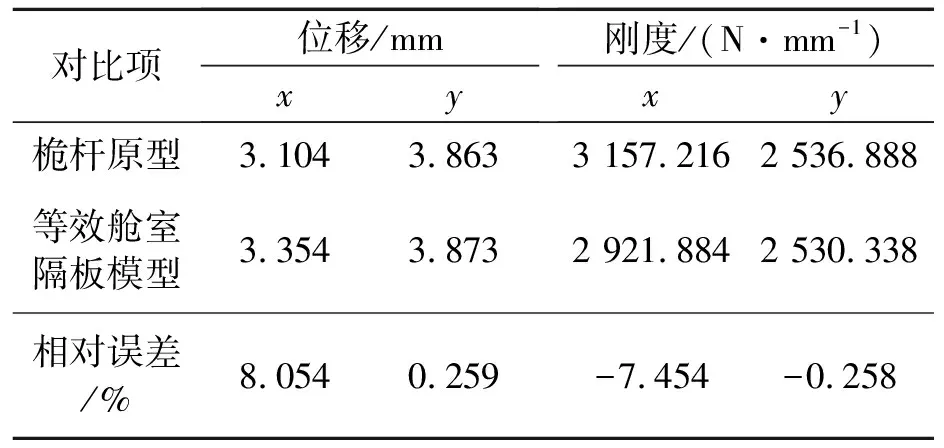

2.3 外圍甲板艙室隔板

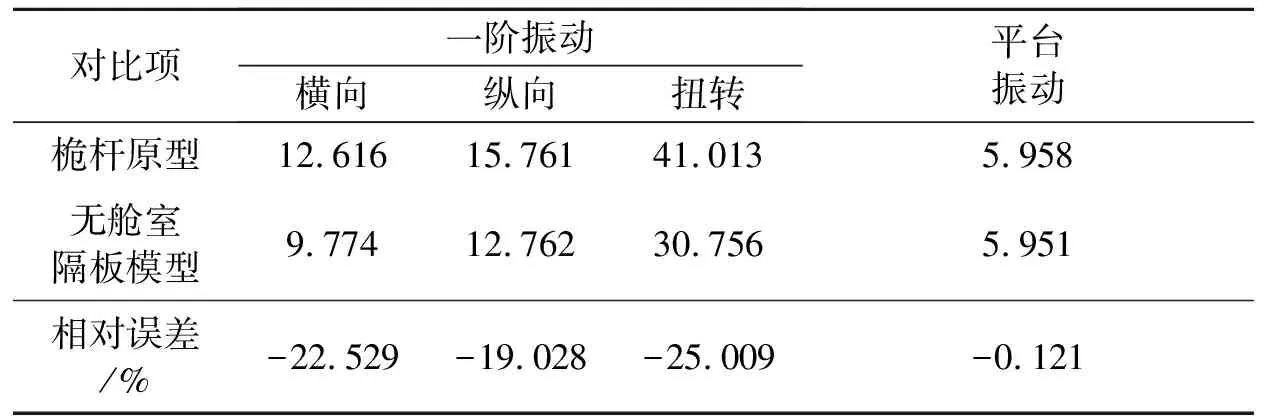

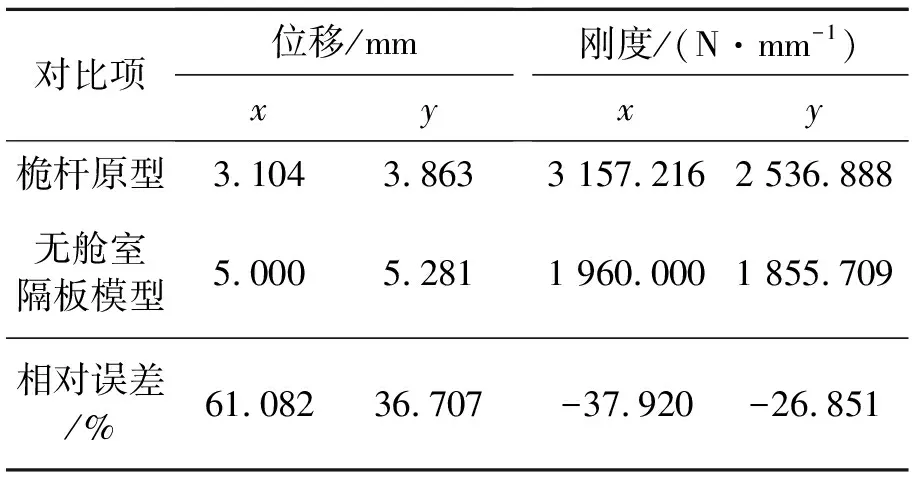

01~05甲板每兩層之間的層高為2.45 m,艙室隔板縱橫交錯布置在其中,根據合同確定縮尺比為1∶6,縮尺模型的層高為0.4 m,這樣狹窄的空間不利于艙室隔板的焊接作業。為了分析艙室隔板保留的必要性,建立01~05甲板無艙室隔板有限元模型,從振動和剛度兩方面與桅桿原型對比,見圖9、表13~14。

圖9 01~05甲板無艙室隔板有限元模型

表14 無艙室隔板模型與桅桿原型結構剛度對比

由表13、14可見,無艙室隔板模型與桅桿原型的振動和結構剛度相差較大,誤差20%~30%,說明艙室隔板對桅桿結構性能影響作用比較大,艙室隔板同樣也需要保留而不能被簡化掉。

2.4 外圍甲板艙室隔板的等效簡化

原方案確定的縮尺比縮尺模型每層甲板之間高度為0.4 m,甲板之間的艙室隔板縱橫交錯,有些部位無法施焊,這樣會影響桅桿模型實驗結果。為了解決此問題,將艙室隔板簡化成“JHJ”字形,原則為簡化前后縱向和橫向艙室隔板的長度相等,見圖10、11。

圖10 等效前01~02甲板間艙室隔板

圖11 等效后01~02甲板間艙室隔板

表16 等效艙室隔板模型與桅桿原型結構剛度對比

分析表15、16可見,等效艙室隔板模型與桅桿原型的振動和結構剛度相差都比較小,說明等效艙室隔板對桅桿原型的結構性能影響很小,認為等效簡化艙室隔板是可行的。

3 結論

1)作為桅桿(大桅)邊界條件的橫艙壁,從很大程度上決定了桅桿縮尺模型的縱向長度。大桅的后端生根在肋位Fr143,而此位置甲板底部剛好為橫艙壁。簡化肋位Fr143以后的結構對桅桿的結構性能影響極小,可以忽略不計,從而使得肋位Fr143最終作為桅桿縮尺模型的邊界,由此決定桅桿縮尺模型的長度。

2)桅桿結構的外圍分層甲板以及甲板之間的艙室隔板對桅桿結構性能的影響很大,在前期簡化過程中此結構必不可少。

3)考慮制作縮尺模型時的焊接局限性等效簡化外圍分層甲板間的艙室隔板是可行的。等效簡化后的艙室隔板模型與桅桿原型結構性能基本一致,從而證明了等效簡化的可行性,并且方便了縮尺模型的焊接作業,也為減少焊接工時創造了條件。

[1] 龍 凱,賈長治,李寶峰.Patran 2010與Nastran 2010有限元分析從入門到精通[M].北京:機械工業出版社,2011.

[2] 肖 亮,夏利娟,金咸定.桅桿振動計算邊界條件研究[J].船舶工程,2005,27(4):45-48.

[3] 金咸定,趙德有.船體振動學[M].上海:上海交通大學出版社,2000.

[4] 郎濟才, 姚熊亮,邵長青.船舶筒狀桅桿的模態分析[J].艦船科學技術,2006,28(4):26-28.

[5] 張圣坤,韓繼文,汪庠寶.船舶計算結構力學[M].上海:上海交通大學出版社,1995.

[6] 陳煒然,陳志堅.船體結構剛度對桅桿振動特性的影響及控制[J].海軍工程大學學報,2003,15(6):75-77.