基于非接觸式的紅外智能測溫系統(tǒng)

關爽,蔣志豪,陳茜,徐紀明,劉夢平,胡安正(通訊作者)

(湖北文理學院物理與電子工程學院,湖北襄陽,441053)

0 引言

在流行傳染病防控常態(tài)化的大趨勢下,我國人口基數(shù)大,且老齡化程度嚴重,新冠疾病對于老年人又有極高致死率。同時人口流動量大、部分地區(qū)居住密集度高等一系列問題給防控常態(tài)化帶來了很大的阻礙。目前國內現(xiàn)有的疫情防控措施主要存在以下問題:風險較大的測量方式;密切接觸者排查過慢等。介于以上弊端,本文通過以下形式來處理:利用AI人臉識別紅外測溫檢測設施,將用戶的體溫數(shù)據(jù)和位置信息關聯(lián),當該地確診感染者后,可以統(tǒng)計到過該地區(qū)的人員,找到密切接觸者。利用AI測溫和大數(shù)據(jù)技術,對疫情傳播路線和密切接觸者進行精準排查,疫情防控工作將會更加及時、準確和嚴密,疫情防控的社會成本也將大幅降低。

1 系統(tǒng)整體架構

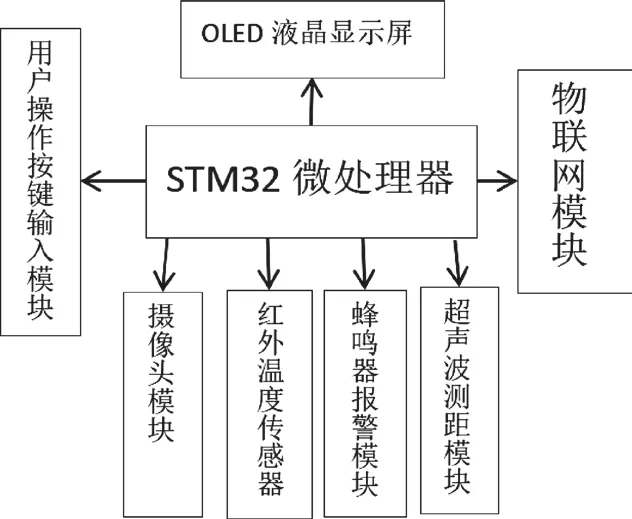

圖1 系統(tǒng)整體框架

系統(tǒng)主要由超聲波測量被測對象距紅外熱像測溫儀的最佳距離,然后由紅外傳感器MLX90612將測量的結果傳給STM32單片機。由OLED液晶顯示屏顯示出被測對象的體溫,同時設置一個閾值,若體溫高于這個閾值,蜂鳴器會報警,同時攝像頭會抓拍檢測對象,上傳到數(shù)據(jù)庫中心。通過紅外熱成像儀對檢測對象進行體溫檢測并將檢測對象的面部狀態(tài)信息拍攝下來,將信息保存下來,實時上傳至連接的云端數(shù)據(jù)庫中,各個檢測設備所在場所的管理人員可以隨時通過云端后臺查看當前場所錄入的數(shù)據(jù)信息。當數(shù)據(jù)信息上傳至云端后,后臺系統(tǒng)會自動對各場所錄入信息進行集中處理分析,然后對各場所給予相應風險等級,個人用戶可以通過個人用戶端查看到各場所的風險等級再決定是否前往該場所。當發(fā)現(xiàn)聚集地大量人群體溫異常時,會在后臺預警,同時根據(jù)體溫異常人員的面部狀態(tài)信息,結合大數(shù)據(jù)初步判斷異常原因,面部狀態(tài)信息也可以更快的幫助工作人員定位到每個人的位置。

2 系統(tǒng)框架結構

■2.1 硬件系統(tǒng)設計

2.1.1 微處理器STM32F10332RCT6

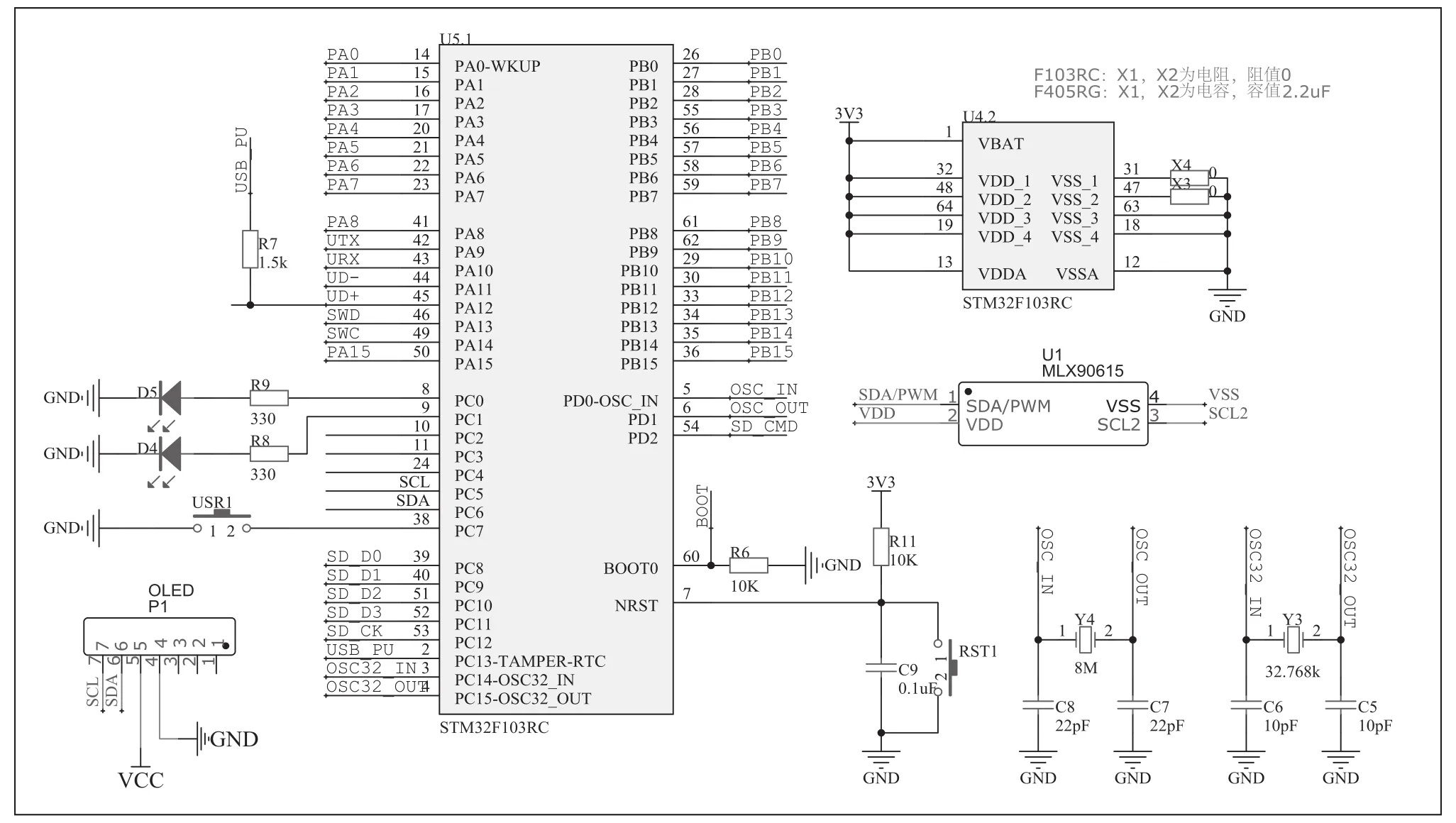

本系統(tǒng)選用的微型處理器為STM32系列的F103RCT6,STM32F103RCT6是一種嵌入式-微控制器的集成電路(IC),芯體規(guī)格是32位,速度是72MHz,程序存儲器容量是256KB,程序存儲器類型是FLASH,RAM容量是48K。兼容IIC、SPI等多種通信模式,其硬件原理圖如圖2所示。

2.1.2 非接觸式紅外傳感器MLX90612

非接觸式紅外測溫是依據(jù)被測物體的紅外輻射能量來計算出物體的溫度,具有溫度分辨率高、響應速率快、穩(wěn)定性好等特點。MLX90612與單片機之間通過SMBus通信,由于單片機無SMBus接口,所以需要通過單片機的I/O口來模擬SMBus進行串行通信。其工作原理為利用物體往外輻射紅外光,通過測量紅外光來計算物體溫度,傳感器輸出的溫度信號經過內部低噪聲的運算放大器放大后經過A/D轉換器轉換為數(shù)字信號通過可編程FIR及IIR低通數(shù)字濾波器處理后輸出,輸出結果存儲在其內部RAM存儲單元中[1]。

2.1.3 超聲波測距模塊

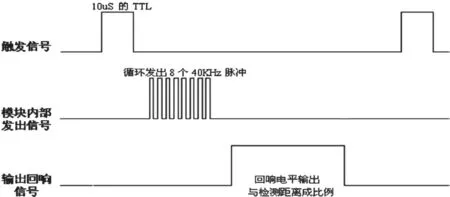

超聲波測距模塊主要采用HC-SR04模塊,其工作原理為超聲波模塊HC-SR04利用IO觸發(fā)測距,模塊自動發(fā)送8個40Khz的方波,檢測是否有信號返回,若有信號返回則IO輸出一高電平,測試距離就等于高電平時間×聲速。測得當前障礙距離,然后傳輸?shù)絊TM32F103RCT6單片機里面,然后STM32F103RCT6單片機作為核心處理器,進行數(shù)據(jù)處理,并通過OLED液晶顯示屏顯示當前測得的距離值。HC-SR04超聲波測距系統(tǒng)最大測量距離可達5.5m左右,其精度可精確到0.5%左右。在測量時,將檢測對象放先安排到最佳檢測位置,當檢測對象的體溫超過設置閾值時,蜂鳴器會報警,OLED液晶顯示屏會顯示異常,同時上傳數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫。

圖2

圖3

■2.2 數(shù)據(jù)上傳實現(xiàn)

2.2.1 主要思想

本系統(tǒng)設計在軟件編程的過程中主要使用VC6.0+opencv、MATLAB、mdk4.0等軟件。由于紅外傳感器因為環(huán)境溫度、光強等一系列因素的影響,所采集的數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,且偏差較大,因此我們對所采集的溫度數(shù)據(jù)進行濾波處理,其方法為先定義一個有效采集值區(qū)間以及濾波數(shù)組,采集獲得有效值,賦值給濾波數(shù)組,通過不斷的滑動數(shù)據(jù)過濾掉噪聲。最終通過對溫度數(shù)據(jù)的加權濾波、均值濾波,實現(xiàn)傳感器測得的體溫數(shù)據(jù)與實際體溫數(shù)據(jù)只具有較小的誤差,實現(xiàn)遠程對人體體溫數(shù)據(jù)的精準測量。

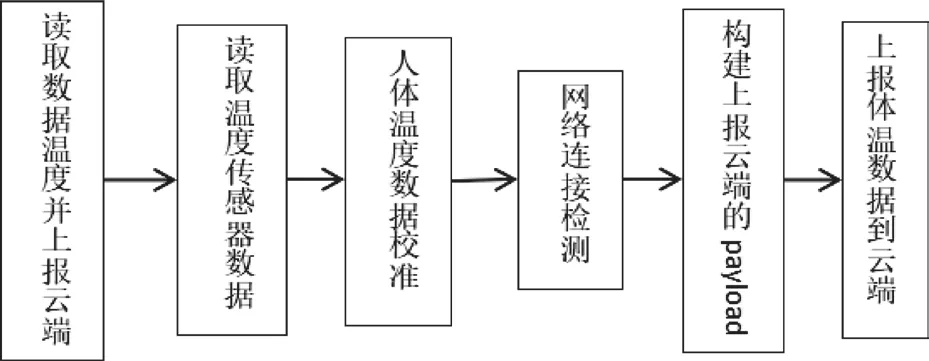

圖4 數(shù)據(jù)上傳流程

2.2.2 實現(xiàn)方法

系統(tǒng)上電之后OLED進行初始化并且清屏,需要顯示時給OLED設置坐標(頁地址、行地址),然后通過硬件IIC給OLED寫數(shù)據(jù)(需要有一個開始信號),循環(huán)寫入直至所有所有數(shù)據(jù)都寫完。OLED液晶顯示屏采用IIC協(xié)議與STM32F103連接,此時只需四個引腳(VCC、GND、SDA、SCL)即可實現(xiàn)通信,其通信協(xié)議時序圖如圖5所示。

圖5

超聲波模塊的硬件定義為TRIG 與ECHO為PA10與PA9,首先對需要使用的IO口、定時器進行初始化,開啟定時器,通過獲取定時器的計數(shù)值來推算出距離。

此時,紅外溫度傳感器一直對范圍內同行人員進行溫度測量,使用者可通過按鍵操作對紅外溫度傳感器進行控制,同時記錄鏈接用戶數(shù)據(jù)并通過物聯(lián)網(wǎng)模塊上傳服務器端。

數(shù)據(jù)上傳流程主要為當檢測對象在預定位置測量體溫后,讀取紅外溫度傳感器數(shù)據(jù),進行體溫數(shù)據(jù)校準[2],并檢測網(wǎng)絡連接,構建上報云端的Payload,最后將數(shù)據(jù)上報到云端。檢測體溫數(shù)據(jù)低于正常人體溫度范圍(34-41℃)時,則上報數(shù)據(jù)0,高于正常人體溫度范圍時,則上報數(shù)據(jù)1;檢測人體體溫位于37.3-41℃范圍之間,則上報數(shù)據(jù)2。

3 結束語

基于非接觸式的的紅外智能測溫系統(tǒng)是在傳統(tǒng)紅外測溫儀的基礎上,新增了人臉識別的模塊,當通行人員進行紅外體溫檢測時,可智能去除口罩,對其前額、面部皮膚溫度進行同時測量,通過攝像頭抓取受檢人的面部狀態(tài)信息并上傳至后臺數(shù)據(jù)庫。整個測量過程是非接觸式,可以提高測量效率以及避免接觸感染,是一種精準的高可靠性無感知測量模式[3]。對體溫超出設定正常溫度范圍的受檢人員,終端會發(fā)出異常警報,并顯示其體溫,同時根據(jù)其面部狀態(tài)信息結合大數(shù)據(jù)分析其身體可能存在的問題,為人員篩查降低難度[4]。產品設計遵照經濟實用、安全可靠的設計原則,為體溫檢測、疾控篩查提供的人臉識別+體溫檢測的管理系統(tǒng)。系統(tǒng)未來還可以應用于門禁系統(tǒng)中,為通行管理提供更加可靠的方式。