國際移民創業與族裔社區建設

——以美國洛杉磯華裔和韓裔經濟為例

周敏,王大磊

(1.加州大學 社會學系,美國 洛杉磯 90095;2.信陽師范學院 教育科學學院,河南 信陽 464099)

少數族裔經濟(ethnic economy)一直是國際移民和海外離散社區等研究領域的熱門課題之一。國際移民創業研究的對象是移民企業,而一般情況下移民企業家在移居國的社會身份既是外國人也是少數族群成員。[1]這些企業家通常被限制于一個處于主流社會邊緣的族裔社區中,其個體的社會關系和經濟行為也受制于族裔社區的社會經濟結構。[2]在外行人看來,移民企業家大多是個體戶、商販、店主、租賃商、承包商甚至路邊擺攤的小販。他們的行業通常集中在服務業,如餐館、洗衣店、小超市、便利店、美甲店、按摩店、理發店、報攤、舊貨攤、計程車和承包式的制造業(如血汗工廠),也相對集中在城里的少數族裔聚居的貧困街區里。然而,在全球化背景下的后工業時代,移民創業已經超出了這些傳統行業的規模、類別和地理位置,其中包括已經融入主流經濟的高科技產業、高端專業服務、連鎖商業和跨國企業等。[3]盡管如此,在移居國中,移民企業家大多是處于主流經濟邊緣的中小企業自雇者或雇主。[4]

移民創業對移民個體及其族群社會流動的影響是經濟社會學和國際移民社會學關注較多的研究課題。現有的大量學術文獻業已證明,創業是國際移民在移居國取得向上社會流動成功的有效途徑之一。[5]一般的實證研究大多聚焦于創業對個人的直接經濟影響,如收入和創業/就業機會的增加等,而對社區層面的非經濟效益卻關注甚少。[6]本文旨在從社區的視角,審視國際移民創業的溢出效益。筆者首先簡要地檢視現有關于族裔創業的文獻,并在此基礎上提出一個分析框架。然后,基于從美國洛杉磯華裔和韓裔經濟的比較研究中所采集的質性數據,①洛杉磯移民社區比較研究項目始于1998年。第一階段的資料收集由瓊安·阿德福因(Jo-Ann Yap Adefuin)、鐘安芝(Angie Chung)和伊麗莎白·羅奇(Elizabeth Roach)協助進行。周敏在2002—2004年、2008—2010年及2016—2018年進行了后續的實地考察、訪談和相關的大眾傳媒及地方報刊雜志文獻資料的系統梳理。分析移民創業的效益。

一、文獻回顧:少數族裔創業與社區建設

(一)少數族裔創業的效益

學界對少數族裔創業的效益問題的看法雖有爭議,但以下四個觀點皆有實證支持,且影響頗大。[7]

1.少數族裔創業可為個體和族群創造就業機會

少數族裔創業可以為遭遇主流社會排斥的弱勢族群成員創造新的就業機會。萊特(Light)在20世紀70年代初的經典研究顯示,美國20世紀30年代經濟大蕭條時期,處于社會邊緣地位的華裔和日裔美國人失業率較低,其主要原因是其各自的族裔社區通過內在的資源努力幫助本族成員自謀職業的結果。[8]現在的實證研究也得出同樣的結論。[9]如萊特等學者20世紀90年代初的研究發現,族裔群體的自雇率越高,同族成員的就業率也隨之越高。雇主和雇員在少數族裔經濟中的收入雖然高低不等,但遠比失業救濟金高。[10]

2.少數族裔創業可提高個體和族群的平均收入水平

少數族裔創業的經濟收益對企業家本人和家庭及其整個族群的社會流動產生顯著的正影響。法爾利(Fairlie)和梅爾(Meyer)發現,少數族裔群體的自雇率與該族群的平均收入水平呈正相關,即族群的自雇率越高,其族群的平均收入水平越高。[11]后來的一些研究也發現,自雇率較高的族群,其教育和職業的代際社會流動要高于全國平均水平,即自雇者子女的個人收入和家庭收入水平高于全國的平均水平。[12]然而,這個觀點也有爭議,經濟學家波哈思(Borjas)和貝茨(Bates)的統計數據分析結果卻與此結論相反,否定了自我創業對個人收入的正效應。[13]

3.少數族裔創業可緩沖主流勞動力市場的壓力和就業競爭

少數族裔創業對主流勞動力市場具有緩沖作用,減緩了移民與本土工人因競爭而可能引起的矛盾和潛在沖突。族裔經濟的發展不僅直接為本族群成員創造工作機會,也間接降低其他族群成員的失業率。波特斯(Portes)和周敏的研究發現,族裔經濟的發展并沒有引起本土出生的非裔族群創業和就業機會的減少。[14]相反,在移民較多和族裔經濟較繁榮的地區,本土出生雇員的失業率比其他地區的明顯降低。斯賓納(Spener)和比恩(Bean)的研究也指出,墨西哥裔的自謀職業者對規模相當大的勞動力市場上少數族裔雇員的收入有積極影響。[15]

4.少數族裔創業可培養創業意識并提供非正式的職業培訓

少數族裔創業不僅能倡導創業精神,為同族群體成員樹立榜樣,推進創業實踐,而且還能培訓未來的企業家。貝利(Bailey)和沃丁格(Waldinger)的研究發現,少數族裔的小企業(尤其是非正式的小企業)內部的雇主和雇員關系較為緊密,容易派生出一種非正式的師徒關系,形成一種非正式的學習和職業培訓制度,這樣一來,雇員可以在工作中學到一定的從商和企業經營技能,族裔經濟的社會效益超出雇主和雇員的個人經濟收益,激勵有志者創業的意愿,間接幫助了有創業意向的雇員最終在同一行業自立門戶。[16]

上述觀點表明,少數族裔創業給個體及族群不僅帶來了直接的經濟效益,還帶來了一定的非經濟效益,如第四個觀點所闡明的培養創業精神、提供榜樣和非正式培訓等效益。

(二)少數族裔創業與社區“組織完整性”

現有文獻對少數族裔創業效益的研究,往往忽視了其非經濟效益及產生這些效益的條件和機制。筆者認為,透過社區視角可以更好地了解創業如何對移民群體成員的社會流動產生正面影響。族裔社區(ethnic community)并不是一個單純的不同少數族裔群體居住的街區(neighborhood)。族裔社區依靠同族經濟,即“聚居區族裔經濟”(ethnic enclave economy)和同族社會結構的支撐。同一個街區可能住著不同族裔的人群,他們從屬于不同的族裔社區。一個族裔社區的強弱及其族裔資源的多寡取決于這個族群的同族經濟和社會組織。[17]

雖然在任何一個移民或少數族裔聚居的街區里都有不同的少數族裔企業,但并不是每個族裔群體都有自己的“聚居區族裔經濟”。如非洲裔和拉美裔族群都沒有自己的“聚居區族裔經濟”,在貧困的黑人區和拉美裔街區的經濟活動大多以“中間商少數族裔經濟”(middleman minority economy)為主,局限于日常生活必需的零售服務業。也就是說,在那些貧困街區創業開店的業主與其顧客的族裔身份(ethnicity)不同,也不屬于顧客所屬的族裔社區。店主既沒興趣參與顧客所屬的社區組織,也不會主動投資其社區建設,他們的目的只是在那里開店賺錢以維持生計。這些中間商族裔企業的業主往往被顧客視作來此地剝削他們的外族資本家。[18]相反,華裔和韓裔都有較強的聚居區族裔經濟,盡管他們也在同族社區(co-ethnic community)如唐人街或韓國城開店,但他們與同族顧客和社區的關系就截然不同。即便他們不住在那里,也會與自己的族裔社區發生多層和重疊的社會聯系。除了正常的經營,他們還會經常參與族裔社區組織的活動,并很可能在那些社區組織中擔任領導職位,成為自己族裔社區的精英。因此,在同族社區經營的企業和其他經濟活動,屬于聚居區族裔經濟的范疇,族裔經濟的發展與同族社區的社會組織的發展成正比。[19]如非洲裔族群沒有自己的聚居區族裔經濟,其族裔社區的社會結構和組織發展也隨著非洲裔中產階級的向上社會流動和搬離而受到嚴重削弱。[20]

在美國社會,少數族裔社區由族裔經濟支撐,其社會結構由不同種類和數量不等的社區組織構成。布勒東(Breton)[21]于1964年提出的“組織完整性”(institutional completeness)概念指的就是根植于族裔社區內的各種各樣的社區組織和機構,以種類多樣化(diversity)、密度(density)和同族性(coethnicity)來測量族裔社區中組織完整性程度和社會結構的強弱。①筆者交替使用“組織”和“機構”兩個名詞,泛指位于某一特定街區的有經營執照的(正式)和無經營執照的(非正式)的營利和非營利組織。聚居區族裔經濟中的企業不僅僅是單純的營利性機構,它們往往也被當作同族成員相互交流和社會交往的場所。而中間商少數族裔經濟中的企業則不可能形成這樣的社會功能。社區組織既包括各種各樣的正式組織——經濟組織如商業和企業,社會組織如商會、會館、同鄉會、福利互助會、社區服務非營利組織,文化、教育和娛樂組織,宗教組織如教堂和寺廟,族裔媒體如報刊、廣播電臺、電視臺等;[22]也包括非正式組織——族裔人際關系網絡如親屬關系、朋友關系和朋黨幫派關系及沒有固定設施的社團組織等。社區組織完整性程度越高,這個社區的社會結構越強,越有自給自足的能力,越能滿足其成員方方面面的需求。布勒東認為,具有高度“組織完整性”的族裔社區對同族成員的社會適應起到極大的作用,但是這樣的族裔社區有自我封閉的傾向,即排斥其他族群成員,減少本族成員與其他族群成員的交往,最終阻礙同族成員融入主流社會。[23]

(三)分析框架:少數族裔創業、社區建設和向上社會流動

在本文的分析中,筆者借用布勒東的“組織完整性”概念,但不認同其關于“組織完整性”導致族裔社區自我封閉的觀點。筆者認為,在一定的條件下,族裔社區“組織完整性”程度越高,即同族的企業和社會組織的數量越大、種類越多,這個社區越有能力產生有助于同族成員向上社會流動的族裔資本(ethnic capital)。[24]其中還有一個重要的條件是看這個社區能否吸引散居在郊外的同族中產階級成員的參與。[25]因此,測量“組織完整性”程度的高低還需再考慮階級(class)因素。如果一個族裔社區沒有中產階級的介入和參與其社會和經濟生活,這個社區就會面臨布勒東所預測的結果,即永久的社會隔離(segregation)和邊緣化。美國城市貧困的非洲裔社區就是例證之一。這些社區由于同族中產階級的外遷而削弱了其社區結構,加劇了居民的永久貧困化。[26]

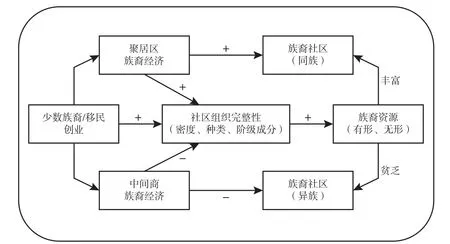

基于此,筆者假設,創業可以提高社區的組織完整性進而導致族裔資源的再生產,如圖1分析框架所示。然而,雖然移民創業刺激了聚居區族裔經濟和中間商族裔經濟兩種族裔經濟的發展,但這兩類族裔經濟對社區組織完整性卻有不同的影響。聚居區族裔經濟對同族社區建設產生強影響,而中間商族裔經濟對其所處的異族社區建設則呈弱影響或零影響。因此,從組織的層面看,社區的同族族裔企業和社團組織密度越高,種類越多,對有形的或無形的族裔資源再生產的影響就越大。一個聚居區族裔經濟不發達的族群,其社區組織完整性程度勢必偏低,族裔資源再生產的能力也會比較弱。

圖1 分析框架:少數族裔/移民創業與社區建設

下面筆者簡要描述美國華裔和韓裔社區的現狀,隨之分析族裔經濟的溢出效應。

二、美國洛杉磯華裔與韓裔社區的比較

(一)美國的華裔和韓裔移民

美國華裔和韓裔的移民歷史、社會經濟文化背景和居住模式有所不同。華人移民美國的歷史相對較長,經歷了19世紀中葉的大規模勞工移民,美國西部開發建設(開礦、鐵路和發展農業),60多年的制度性排華和種族隔離,二戰后悄然的社會融入以及20世紀60年代的民權和族裔覺醒運動。華人社區作為族裔經濟和社會組織的載體,其組織完整性強,根基深厚,自助自足。在1965年美國移民法改革后華人社區發生了深遠的變遷,移民數量急劇上升,每年獲得永久居民身份的新移民大約在6萬至8.2萬之間,無減弱趨勢。華裔人口總數從1960年的不足24萬激增至2010年的400萬。2018的預測人口數字約為520萬,其中63%的華人是在美國之外出生的移民,主要集中在紐約、舊金山、硅谷和洛杉磯等大都會地區,其居住模式是聚居和散居并存。[27]

相比之下,美國韓裔社區是1965年以后才快速發展起來的移民社區。移民潮在20世紀80年代達到高峰,之后上升速度趨于平緩,每年獲得永久居民身份的新移民大約在1.7萬至2.2萬之間。韓裔人口總數從1960年的1萬激增至2010年的170萬。2018的預測人口數字約為190萬,其中62%的韓裔人口是在美國之外出生的移民,主要集中在洛杉磯和紐約,但其居住模式以散居為主。[28]

華裔新移民的社會經濟和文化背景較韓裔新移民更加多元化。前者既包括有較高教育水平的專業技術移民和資源豐富的企業家投資者,也包括教育和技能偏低的農民和工人,后者則大多為專業技術移民和城市中上層精英。前者源自多個不同的方言群體和民族,大多無宗教信仰;而后者則源自單一的語言和民族背景,約三分之二信奉基督新教。

華裔和韓裔移民在移民較為集中的大都會地區都有各自的族裔特性鮮明的社區,如唐人街和韓國城,都有各自的“聚居區族裔經濟”,都以高自雇率、高度聚集的商業活動及高度多樣化的族裔企業而著稱。[29]美國少數族裔企業五年一度的調查報告顯示,從1977年到2012年的35年間,華裔企業數量從23,270家上升到528,700家,增長了22倍;韓裔企業數量從8500家上升到224,890家,增長了25倍。[30]華裔和韓裔企業雖然地理分布較廣,但大多集中在東西兩岸的大城市如洛杉磯和紐約,超過五分之一的華裔企業和大約四分之一的韓裔企業集中在洛杉磯大都會地區。

(二)洛杉磯的華裔和韓裔社區

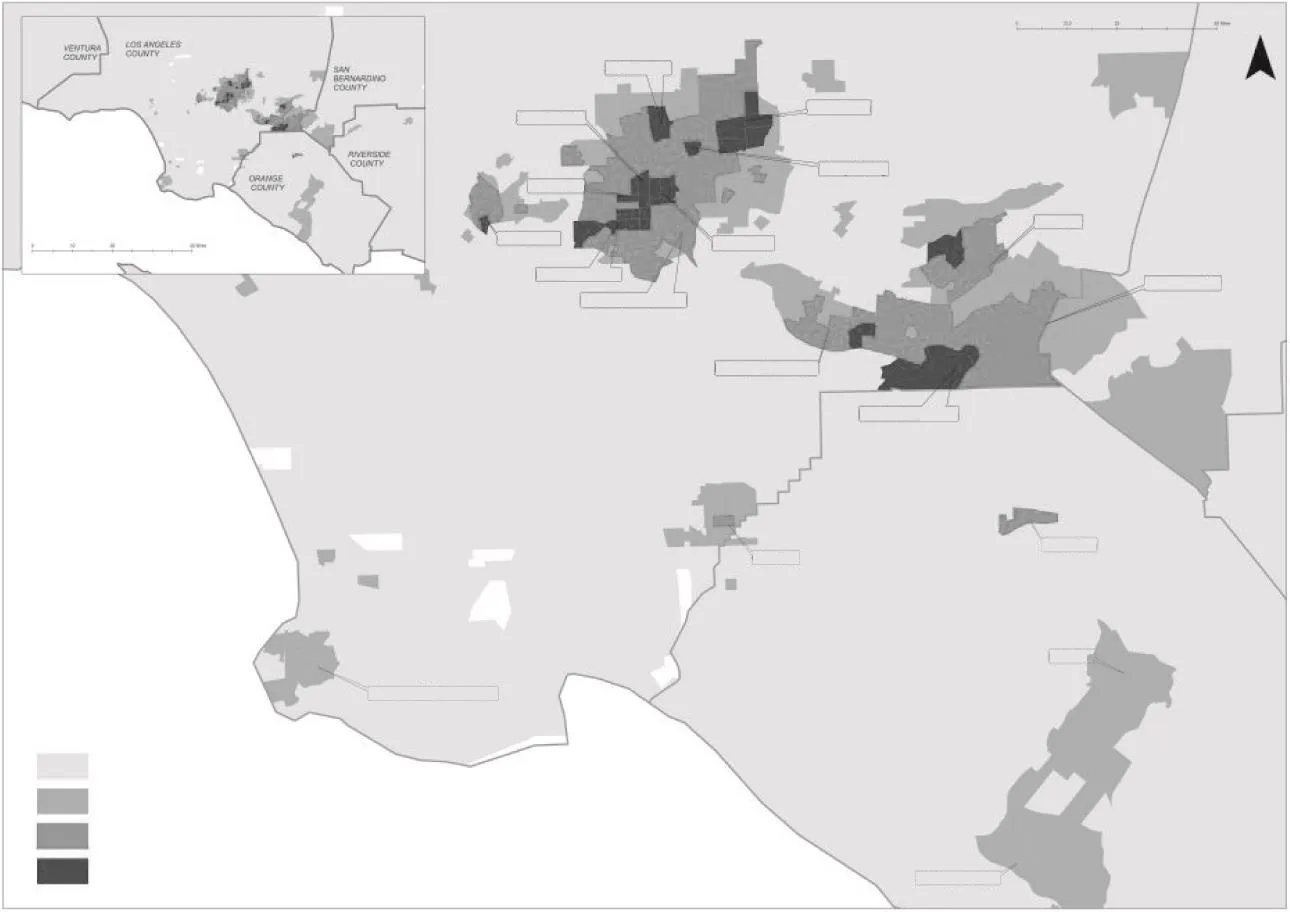

據美國2010年人口普查資料顯示,洛杉磯大都會地區(洛杉磯縣)①洛杉磯大都會地區指洛杉磯縣,其中包括洛杉磯市及周邊的郊區城市。的總人口為1000萬,其中拉美裔占48%,歐裔白人占28%,亞裔占14%(華裔4%,韓裔2%),非洲裔占9%。唐人街位于洛杉磯市中心的東北部(如圖2所示)。這個移民社區歷史悠久,至今仍保留著傳統的少數族裔聚居區人口特征,即大部分居民是少數族裔(96%)和外國出生的移民(72%)。但這個移民社區是多族裔的聚居區,華裔占多數(55%),還有17%的越南裔和柬埔寨裔難民,22%的拉美裔移民(主要是墨西哥和中美洲移民),歐裔白人和非洲裔不多(分別占4%和2%)。

圖2 2010年美國人口普查中洛杉磯縣華人地理分布

如今,唐人街已經失去了華人社區的中心地位,居住在唐人街的華人占洛杉磯華裔人口的比例不到10%。華人社區向東近郊(距離唐人街15公里左右)和遠郊(距離唐人街40公里左右)發展。如圖2所示,華裔人口雖然僅占洛杉磯總人口的5%,但華裔人口超過25%的街區則集中在圣蓋博谷(San Gabriel Valley)的10多個衛星城市,包括以全美第一個“郊區唐人街”著稱的蒙特利公園市(簡稱“蒙市”,Monterey Park)、[31]阿凱迪亞(Arcadia)、圣馬力諾(San Mario)、圣蓋博(San Gabriel)、阿罕布拉市(Alhambra)、柔似蜜(Rosemead)、天普市(Temple City),以及遠郊的哈崗(Hacienda Heights)、羅蘭崗(Rowland Heights)、核桃市(Walnut)、鉆石吧(Diamond Bar)等。[32]

洛杉磯的韓國城在唐人街以西約7公里處。與唐人街一樣,韓國城也是典型的多族裔城市社區,大部分居民是少數族裔(94%)和外國出生的移民(69%)。但與唐人街不同的是,韓裔居民的比例較低,僅占社區人口比例的20%。其他亞裔(包括菲律賓裔、泰國裔、越柬老裔、華裔和孟加拉裔)占10%。相比而言,韓國城的大多數居民是拉美裔(57%),以墨西哥、薩爾多瓦和危地馬拉移民為主(其中大多是無證移民)。這里沒有一個族裔群體占大多數,是真正的多族裔社區,但韓國城之所以以韓國冠名主要是因為發達的韓裔經濟。[33]

(三)洛杉磯華裔和韓裔社區的“組織完整性”

根據自2000年以來對兩個族裔社區的持續觀察,筆者發現,洛杉磯的華裔和韓裔經濟既有相同之處也有相異之處。第一,當今的唐人街和韓國城雖然是多個少數族群聚集的社區,但與其他族裔社區不同的是,兩者都有著高度的“組織完整性”。第二,兩者的經濟活動范圍均超越了城中心的唐人街和韓國城的地理界限。但是,華裔經濟以“聚居區族裔經濟”為主,比較集中在唐人街和新生的華人聚居郊區(簡稱“新華人郊區”,Chinese ethnoburbs)。[34]而韓裔經濟是由“聚居區族裔經濟”和“中間商族裔經濟”兩大類別組成,其聚居區族裔經濟較多集中在韓國城,而中間商族裔企業則散落在城市中南區(South Central)的貧困黑人區和拉美移民社區。[35]

1.唐人街與新華人郊區的族裔經濟與社會結構

洛杉磯華裔社區較強的“組織完整性”體現在族裔經濟的密集度和多樣性及其與族裔社團組織的發展緊密相連。[36]在市內的老唐人街,雖然華資銀行比較注目,但華裔經濟活動局限于規模較小的零售服務業和餐飲業, 如“夫妻店”、便利店、禮品店、小超市、雜貨店、餐館、中藥鋪、旅行社及其他滿足當地居民基本生活需求的小規模的服務業等。商店店主大多是越柬老華人。經濟規模雖遠遠不及新華人郊區,但它是洛杉磯的主要旅游景點之一,吸引著中產階級的同族和異族的顧客和觀光客。因此,華裔居民的社會隔離現象沒有其他少數族裔的貧困社區那么嚴重。更重要的是,傳統的社團組織和會館在唐人街里都有會址。在唐人街經商的華人企業家與華人社團關系密切,居住在中產階級郊區的華人也經常參與唐人街的社團活動。

而洛杉磯往東郊圣蓋博谷發展起來的新華人郊區就令人刮目相看了。不僅人口增長飛速,族裔經濟也十分繁榮。一本每年更新的南加州《華人工商電話簿》(俗稱“黃頁”)就有10厘米厚,其厚度不亞于洛杉磯黃頁(電話簿),足以證明華裔社區經濟的規模。新華人郊區的企業大小不等,種類繁多。有些商業活動與唐人街的傳統零售服務業相似,但更多的是現代化、跨地區、跨國企業的商業活動,從銀行、金融、房地產和保險公司、律師、會計師行、廣告公司、汽車經銷行、物流倉儲和運輸公司、高科技研發公司及設備生產加工廠,到民族特色鮮明并可與美國大型連鎖超市媲美的華人超市、餐館、醫療和牙醫診所和藥店,以及各式各樣的服務業如按摩、沐足、美甲等。更為醒目的是,千禧年以后發展起來的面向移民家庭的各類才藝班、補習班,不僅滿足了居住于此的居民(華人為主)的各種基本的和高檔奢侈的消費需求,周末還吸引了不少散居在洛杉磯其他地區的華裔尤其是中產階級家庭前來購物和消費及參與社區各種社交文化活動,其他族裔的消費者也到處可見。[37]新移民社團如專業協會、校友會等也十分活躍。但與唐人街不同的是,新華人社團組織大多沒有固定的會址,但華裔社團與其族裔經濟相輔相成。[38]

2.韓裔經濟與社會結構

與華人社區的郊區化——中心從唐人街向郊區移動——不同,韓裔社區的發展是向城市集中,韓國城即便受到1992年洛杉磯暴亂的重創,但近30年來越來越發展成大洛杉磯地區韓裔社區的經濟文化中心。韓國人在洛杉磯國際機場附近的托倫斯(Torrance)、橙縣的富樂頓市(Fullerton)和爾灣市(Irvine)有一定的人口集中趨勢。但其族裔聚居郊區不成規模,與華人郊區不可相比。韓國城的韓裔經濟活動既有唐人街的特點,也有新華人郊區的特點,還有相對于拉美裔居民而言的中間商少數族裔企業的特點。

雖然韓裔人口只占韓國城人口的五分之一,但韓裔經濟則占據社區的大部分空間。韓國城內幾條主要商業街遍布各種族裔商店,雙語和三語(英、韓、西班牙語)的招牌林立。低檔的店鋪一般掛三語招牌,主要服務于當地同族或異族的貧困居民尤其是拉美裔居民。[39]對于拉美裔居民來說,這些韓裔企業便是中間商少數族裔企業了,這跟其他貧困少數族裔社區的經濟活動一樣,同族擁有或經營的商店比較少見,而大部分的商店由中間商少數族裔企業家經營。與其他少數族裔社區(包括唐人街)形成鮮明對比的是,韓國城商業活動的多樣化和高密度十分令人側目。中高檔、價格昂貴的餐館和精致時尚的咖啡館隨處可見,還有好幾個規模較大的購物中心。這類高檔餐館和商店在城中心的少數族裔社區很少能看到。這類商業活動跟新華人郊區的商業活動有很多相似之處。韓國城跟唐人街最大的不同是,韓國城的商業與休閑娛樂融為一體。如服務于同族或異族中產階級消費需求的健康水療中心、高爾夫練習場和專門店,還有不少新潮時尚的夜總會、卡拉OK吧、臺球廳和電子游戲館等。夜晚有霓虹燈閃爍、多姿多彩的夜生活,其顧客顯然是不在此地居住的中產階級居民,包括白人和其他亞裔。此外,韓國城的韓裔教會很多,其社團組織以教會為中心。

3.華文和韓文媒體的發展

隨著族裔經濟的發展,華文和韓文媒體的發展也值得關注,這也是族裔企業的一種獨特的類型。[40]華裔和韓裔移民都有自己的有線電視公司和衛星網絡系統,全天候地提供中國內地(大陸)和港澳臺地區、韓國及有族裔特色的美國節目。華文和韓文媒體的公司未必在唐人街或韓國城營運,大部分為跨國媒體公司或同族企業家所掌控。其紙質媒體發行量很大,電子媒體的影響力也很廣。[41]相比之下,西班牙語媒體的規模更大,發行量和收視/聽率更高,但因為拉美裔群體沒有自己的社區族裔經濟,大多西語媒體由大型美國媒體公司所控股,比華文和韓文的媒體更為商業化和娛樂化,其廣告業務也是面向主流市場,對少數族裔社區建設的效益不顯著。[42]相反,華文和韓文媒體除了滿足本族裔人口的信息需求,其獨特之處還在于與社區族裔經濟有著密切關聯,如工商廣告業務的增加帶動了族裔媒體的持續發展,也體現了族裔經濟的發展趨勢。

4.非傳統族裔經濟的發展:族裔課外輔助教育

洛杉磯華裔和韓裔經濟有一個共同的發展領域——族裔課外輔助教育(ethnic system of supplementary education)。[43]美國的教育事業通常被認為是公共事業,雖然主流經濟也有服務于白人中產階級家庭的營利性課外補習和才藝培訓,但除了華裔和韓裔外,其他少數族裔群體在教育領域的創業則比較少見。自2000年以來,華裔和韓裔社區為兒童和青少年提供服務的私營教育機構越來越多。這些機構包括:各類補習班(hagwon、kumon、 buxiban)、①補習班(buxiban)也叫“課外輔導班”,意與韓語的hagwon(“學習的地方”或“課后學業輔導”)相同。Kumon是日本的一種自然學習法或課外補習方式,目的是使學生在學校的學習變得比較容易一些,但Kumon不能代替正規的學校學習。幼兒教育班、大學預科補習中心,以及音樂、舞蹈、繪畫書法、功夫、跆拳道、空手道及其他運動俱樂部等。連非營利的中文學校和韓裔教會也開設付費的各種補習和才藝培訓項目。[44]這些各式各樣的族裔課外輔助教育機構的核心課程是對公立學校課程的補充和輔助而非與之競爭。

華裔和韓裔的課外輔助教育系統的發展也有不同之處。華裔的補習和才藝培訓機構基本不設在唐人街,而是向新華人郊區發展。在圣蓋博谷郊區的商業中心街道驅車一轉,隨處可見顯眼的補習機構的雙語招牌,例如“小哈佛”“常春藤聯盟學校”“小博士早期學習中心”“斯坦福補習學校”“IQ180”和“希望補習班”等。[45]在近年的南加州《華人工商電話簿》上,列出了服務于青少年的90多所華文學校、近200所課后補習機構、100多所藝術學校。私營補習和才藝培訓機構的價位不同,適合來自不同的社會經濟背景的華人移民家庭。

相比之下,韓裔課外輔助教育系統從一開始就扎根于韓國城,因為韓國城是散居韓裔移民的社區中心。在韓國城面向兒童或青少年的私營補習和才藝培訓機構高度密集、種類繁多。[46]例如,在韓國城商業中心區就有30多所補習班,還有不少大學預科學校,50多所才藝和運動俱樂部等。住在韓國城里或附近的韓裔青少年和兒童放學后便去參加這些課外活動,散居于郊外的則隨父母到韓國城上教堂、購物時參加這些活動。韓裔大學生和年輕人也喜歡光顧那里的商業和休閑娛樂設施。[47]

三、移民創業的溢出效益

由上可見,華裔和韓裔社區族裔經濟的發展,完全得益于移民創業,結果導致兩個族裔社區有較高的“組織完整性”。移民創業最直接的經濟效應,一方面為創業者和同族成員提供就業機會,保證或增加收入;另一方面是充實了族裔社區有形的、可觀察的族裔資源(如同族企業/商業機構的數量、多樣化和密度),從而保證族裔經濟的供求平衡和可持續發展。筆者發現,移民創業對于族裔社區建設還有鮮為人知的非經濟效應。下面從四個方面來分析移民創業非經濟方面的溢出效益。

(一)鞏固和加強社區的社會結構

族裔經濟的發展是族裔社區社會結構存在和擴大的最重要的物質基礎。社區社會結構泛指位于族裔社區或與社區有密切聯系的可觀察的和虛擬的社會組織,其中包括族裔組織(如宗親會、同鄉會、會館、互助會、商會、專業協會、中學和大學同學會等),宗教組織(如教堂、寺廟等),以及非營利的社區服務和人文服務組織。在唐人街和新華人郊區,這些社區組織大多有自己的會址和活動場所,一些虛擬組織也會利用有場地的組織(如中華會館)或餐館來進行其定期的組織生活和社會交往。韓國城的族裔組織一般沒有自己的會址,但他們更多地依靠教會來支持他們的社團活動。韓國城韓裔商會副會長李先生介紹說:“我們商會的會員基本都是老板,有在韓國城開業的,也有在其他街區開業的,但他們同時又都是教會教友。很多社團組織都從屬于教會。每個星期天你都會看到很多住在郊外的韓國人開著豪車、攜家帶口地來到韓國城,在那里做禮拜、消遣、購物和會友,男士們去打打高爾夫球,女士們去Spa美容。”①2016年11月6日筆者采訪于洛杉磯韓國城。

這些族裔教會和社團組織的數量,隨著族裔經濟的發展而增加,因而從數量上維系了族裔社團組織的存在和擴展,這樣的相互聯系鞏固了社區的社會結構。

此外,族裔企業家和社團成員的身份有一定程度的重疊。具體地說,一個人可以同時是多個社團組織的成員,不同的企業家可以是同一教會或社團組織的成員,企業家和雇員也可以是同一社團組織的成員。這樣一來,同族企業家之間的競爭關系以及同族雇員與雇主之間的勞資關系可以通過社區機制——內部團結和相互信任——而得以有效控制和協調,從而強化了族裔認同感。

再者,族裔教會和社團組織還可以為其成員提供社會地位展演的舞臺。如中華會館的譚館長認為:“許多當老板的華人在主流社會都有一個共同經歷,就是或多或少受到社會歧視,他們的老板身份和社會地位不被主流社會所認可。但他們卻可以在自己的社團中較為容易地取得領導地位,成為社區精英。”①2017年5月21日筆者采訪于洛杉磯唐人街。

即便是雇員,也可以在社團活動中彰顯個人移民前在祖籍國的社會地位。在這方面,華人的社團形式比韓裔更加多樣化,社區參與的渠道更多,而韓國人更集中于通過教會的渠道,因此實際效益更為顯著。

(二)吸引同族中產階級回歸

美國當代移民或少數族裔聚居的城市街區與過去一樣,其居民大多是社會底層的貧困人群。過去,貧困街區里一些族裔社區如小意大利、小東京、唐人街等,都有較強的族裔經濟和社會結構。但從20世紀70年代以來,伴隨著少數族裔中產階級的向上社會流動和向郊區遷移,那些街區的族裔社會結構如教會和社團組織等也隨之而去,留下的是失去族裔社區支持和控制的貧困人群,加上由于主流經濟重組和經濟蕭條造成的城市底層人群的高失業率,更加劇了那些居民區的社會隔離和貧民化。[48]在那些居民區開業的企業家大多是中間商少數族裔企業家。位于韓國城附近的拉美裔居民區的一個非營利家庭服務中心的主管Gonzales女士說:“他們(韓裔企業家)在這里經營小生意,無意在這里長期投資,隨時準備撤離,這些‘外人’跟我們(拉美裔居民)沒有多大關系,我們也不指望他們會捐錢出力。加之語言不通,他們就更不關心我們的社區生活了,賺了錢就走。”②2017年9月26日筆者采訪于洛杉磯Los Angeles Central American Resource Center。

事實上,在很多移民或少數族裔居民區都有面向貧困家庭的非營利機構社區服務中心,這些非營利的社區組織主要依靠政府資助、私人基金會及個人或公司的捐贈等,提供的服務大致相同,如職業培訓班,犯罪、黑幫、酗酒和吸毒的預防和糾正項目,家庭心理衛生咨詢,青少年課外輔導活動和文化及娛樂活動等。但由于資源緊缺,企業家捐贈不多,這些非營利組織往往因資金和人手不足而有心無力,供不應求,更難以提供高質量的服務。這些非營利機構還受制于資助單位的要求,只能為那些界定為低收入者或“無支付能力者”提供服務。結果反而加劇和強化了社會隔離和社會孤立。[49]除了貧困,那些居民區雜亂無序,犯罪率高,本族和其他少數族裔的中產階級一旦搬離,就不再涉足此地。

相反,唐人街和韓國城由于各自的聚居區族裔經濟的發展而避免了社會隔離。筆者前面的分析發現,聚居區族裔經濟不單純為了滿足當地居民生存的基本需求,更多的是拓展面向同族和異族中產階級各類需求的商業和服務。密集而多樣化的商業服務設施有效地吸引了白人和少數族裔背景的中產階級家庭、都市雅皮士和游客前來光顧,但最重要的是吸引了住在郊區的中產階級同族成員的回歸。[50]同族中產階級的回歸又對族裔經濟產生了新的消費需求,繼而刺激了同族企業家的進一步投資,進一步發展族裔經濟并強化同族社區的社會結構。如此一環扣一環地良性循環。

同族和異族中產階級的參與,可以有效降低社會隔離對當地居民的負面影響,但對社區建設的影響則大不相同。異族參與者一般只是為了享受異國情調的消費,只是增加族裔經濟的銷售量和營業額。而同族參與則有多重效益。其中之一就是前面提到的加強社區組織結構。其二是為社區服務機構注入亟需的資金以提高服務范圍和質量。社區族裔企業家有意在自己的社區進行長期經營,因此也比較傾向于捐贈支持本族社區的非營利組織。其三,創業者也開發了很多營利性的服務機構,為同族貧困居民解決了服務設施不足的問題。例如,私營青少年課外補習和才藝培訓活動在傳統的族裔創業中極為罕見,在貧困居民區里更為罕見。在華裔和韓裔社區,移民家庭不論社會經濟背景如何,其對子女的教育期望是基本一致的,都有課外補習的需求。這就為受過高等教育但英語不太熟練的移民提供了一個難得的創業機會。在唐人街、新華人郊區和韓國城,私營課外補習和才藝培訓等面向青少年的私人企業,不僅能填補移民社區缺乏此類服務的真空,而且也給居住在郊區的同族中產階級更多的返回族裔社區的理由,因為他們相信這些本族裔的課外補習教育系統,對自家子女在學校得到好成績以后進入好大學很有幫助。當散居在郊外中產階級社區的華裔或韓裔家長來到自己的族裔社區時,他們大多是有多重目的的。例如,把自己的子女送到補習班學習,同時可以上教堂、上館子,品嘗地道的族裔食品、購物、美容、按摩或水療等。韓國人喜歡打高爾夫球,他們也會去韓國城的高爾夫練球場去打球。同族中產階級的頻繁參與,增加了社區跨階層之間的社會互動,從而減少了族裔社區與主流社會的隔離。與此形成鮮明對比的是,住在唐人街和韓國城的拉美裔居民,雖然在社區里有很多私營教育機構,但他們由于語言和文化障礙以及經濟資源缺乏而被排斥在外。[51]

(三)創造獨特的族裔社會環境

筆者的實地觀察發現,在洛杉磯的唐人街、新華人郊區和韓國城,社區族裔經濟的發展增加了企業和社團的數量,因而增加了族裔社區的組織與組織之間、個人與組織之間及個人與個人之間的互動的社會空間。首先是人流增加,加大了同族個人跨階級互動的頻率。很多已經融入主流社會的華人移民,平時連說中文的機會都不多,到了周末,就可以“回中國”去消遣了,去光顧自己族裔社區的商業設施,如去“飲茶”、會友,以及上攝影、繪畫、音樂和舞蹈等興趣課。這些商業設施于是就成為大家聚會應酬建立關系的社會空間。社區的大型的高檔餐廳經常舉辦家庭和社團活動,如婚宴、節慶、社區籌款活動、族裔機構和非營利組織開會等。許多新的族裔組織,如專業團體、校友會、政治和民權組織等都在虛擬空間建立,本身沒有活動場所,這些族裔組織可以利用族裔企業提供的場所在自己的族裔社區內定期開展活動。[52]結果是營造了一個獨特的族裔社會環境,在這個環境中,同族成員在社會空間里和社會交往中會有意或無意地認同族裔的文化價值和行為準則,遵守游戲規則,甚至容忍新移民與美國主流社會格格不入的一些不良文化習慣,如在公共場合大聲喧嘩、排隊時人與人之間靠得太近、開車不讓行人、闖停讓路標等。然而,這個族裔社會環境只對同族成員有效。居住在華裔或韓裔社區的拉美裔就很難像華裔和韓裔一樣去參與社區社團活動以及利用華裔或韓裔社區經濟中有形的資源和機會。對拉美裔的居民而言,唐人街和韓國城只不過是他們居住區的地名,華裔和韓裔(也包括其他少數族裔)企業家只不過是中間商少數族裔企業家而已。

(四)增加社會資本的價值

移民創業的第四個溢出效益是社會資本的增值。社會資本不能簡單地理解成某樣東西,而是一個基于族裔性的物質資源、人力資源和社會關系相輔相成的過程。移民社會學常用的“族裔資本”概念,指的就是這個互動過程。[53]其實每個少數族裔群體和成員都擁有自己的社會資本,只不過多寡不同而已,而多寡則取決于個體和族群的平均社會經濟指標(如教育、職業和收入水平等)的高低。華裔和韓裔經濟發展最重要的原因是國際移民的“超高端篩選”①“超高端篩選”(hyper-selectivity)是移民群體的整體平均教育水平指標,指某個移民群體中擁有大學文憑的百分比既比祖籍國高也比接收國高。致使整個族群的總體平均人力和物質資源提高,從而有利于移民創業。[54]唐人街、新華人郊區和韓國城的聚居區族裔經濟的發展不僅提高了社區的“組織完整性”程度,同時大大促進了社會資本的再生產和增值。具體體現在族裔群體內人與人之間的社會關系的重建。通過特定的社會關系,新移民可以獲得對其生存和社會融入的有用信息和知識資源,這對于貧困人口尤為重要。

在社會隔離和社會邊緣化的貧民區里,貧困居民的社會交往受到階級局限,他們的社會關系網所提供的有用資源非常有限,甚至不足以應對基本生存需求,更別說可以幫助解決就業、住房和子女教育等切身問題了。相比之下,聚居區族裔經濟較強的族群,其族裔成員即便是出身貧困和社會經濟背景低下,他們在族裔社區里的人際交往和在日常交往過程中所重建的關系摻入中產階級的成分,包括同族高層次創業者和專業人士、文化價值、行為準則和成功典范。這種超越階級局限甚至深入主流社會的社會關系網所蘊含的社會資本有助于同族貧困家庭的向上社會流動。

以居住在唐人街和韓國城的移民子女教育為例。筆者的實證資料顯示,低收入的華裔和韓裔家庭子女的教育成績一般比美國中產階級家庭子女的教育成績還要優秀,其中一個重要原因是得益于他們各自的族裔資本的支持。第一,他們比住在同一街區、上同一所公立學校的拉美裔同學有更多的族裔課外補習和才藝培訓資源。第二,通過這些課外補習和培訓活動,他們可以直接與同族中產階級家庭的子女交往,獲得有效的學習方法和有關上大學的有用信息。第三,這種族裔組織參與強化了子女的族裔性以及對族裔價值(如現在好好學習,將來就能考上好大學、出人頭地)、行為準則(如刻苦用功)甚至家庭壓力的認同。華裔和韓裔移民和他們的子女得益于各自聚居區族裔經濟所生產的大量有形和無形的物質和社會資源。例如,低收入移民家庭的父母往往教育水平低下,英語不太好,對教育制度和學校情況不甚了解。但他們會通過在族裔企業里(如在超市、餐館、美容院)打工時,或通過參與族裔組織活動(如教會、同鄉會、同學會等)接觸到熟悉情況和消息靈通人士,來獲得有關子女擇校、上學和升學的詳細信息,如校區好壞、高中和大學排名、獎學金和助學金等與教育有關的信息。他們還可以通過親朋好友和族裔語言媒體(如報紙廣告)找到社區里價格合適的課后輔導和才藝培訓班。他們的子女在這樣族裔資源豐富的環境下成長,即便家境貧寒,也可以取得較好的教育成績。

四、結論

通過洛杉磯華裔和韓裔經濟的比較分析發現,移民創業不僅促進聚居區族裔經濟的發展,更重要的是能提高一個族裔社區的“組織完整性”,個體通過同族企業和社團組織的參與構建或重建社會關系,促進信息交流,強化族裔社區和家庭的社會流動目標、價值觀、規則和實踐,最終取得向上社會流動的成功。如果把族裔經濟、族裔社團組織和族裔個體之間的互動看作是一個族裔資本生產的過程,族裔經濟的發展無疑會產生更多和更有利于個體和群體社會融入的族裔資本。一個移民群體的社區族裔經濟越發達,其社區的“組織完整性”程度越高,就越能擴大族裔社會交往空間,從而吸引同族裔中產階級的回歸,促進社會資本的形成和增值。因此,族裔社區的活力及其產生有形與無形效益的能力,在很大程度上取決于社區族裔經濟的發展。

從上述對洛杉磯華裔和韓裔經濟的比較分析,可以得出一些政策性啟示。第一,移民創業通常能為族群創造商業和就業機會,滿足移民個體和族群的各種消費需求。然而,許多少數族裔企業依然規模甚小,且比較集中在低端的零售服務業和傳統制造業。政府除了積極支持移民或少數族裔創業,還需注意引導并通過政策鼓勵發展各種不同類型和規模的企業,從而有利于提高社區組織完整性,吸引中產階級的參與,推動跨階級的社會互動。第二,移民創業由于地理區域不同,其社會效益也不同。聚居區族裔經濟的企業家與本族社區的社會結構聯系緊密,由此生成族裔資本。而中間商少數族裔經濟的企業家與異族社區的社會結構沒有內在的聯系。因此,政府應采取有效獎勵措施,鼓勵和幫助中間商少數族裔企業家參與當地社區活動,與當地的非營利社會組織建立合作伙伴關系,與異族顧客搞好關系,從而降低種族沖突的風險。第三,唐人街和韓國城雖地處貧困街區,但其經濟發展為本族群體創造了較為豐富的物質和社會資源,而這些華裔或韓裔資源通常只能為本族群成員所用,對于居住于唐人街或韓國城的異族群體成員是可望而不可及的。為此,政府應該致力于促進跨族裔的合作,幫助中間商少數族裔企業家向異族居民開放其社會資源,例如給低收入的移民家庭發放優惠券,使他們的子女能夠共享私營的課外補習和才藝培訓設施。然而,政策性介入不能從根本上改變貧困少數族裔社區的劣勢和社會邊緣化。華裔和韓裔的創業發展經驗能否適用于其他族裔群體,這是一個仍需繼續研究的課題。

[注釋]

[1][4]H.E.Aldrich & R.Waldinger, “Ethnicity and Entrepreneurship”,Annual Review of Sociology, 16, 1990,pp.111-135.

[2]A.Portes & M.Zhou, “Gaining the Upper hand: Economic Mobility Among Immigrant and Domestic Minorities”,Ethnic and Racial Studies, 15(4), 1992, pp.491-522.

[3]J.Nazareno, M.Zhou & T.L.You, “Global Dynamics of Immigrant Entrepreneurship: Changing Trends,Ethnonational Variations, and Reconceptualizations”,International Journal of Entrepreneurial Behavior &Research, 25(5), 2018, pp.780-800.

[5]M.Zhou,Chinatown:The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1992.

[6][7]M.Zhou & M.Cho, “Noneconomic Effects of Ethnic Entrepreneurship: A Focused Look at the Chinese and Korean Enclave Economies in Los Angeles”,Thunderbird International Business Review,52(2), pp.83-96.

[8]I.Light,Ethnic Enterprise in America:Business and Welfare Among Chinese,Japanese,and Blacks, Berkeley,CA: University of California Press, 1972.

[9]M.Zhou,Chinatown; D.Spener & F.D.Bean, “Self-employment Concentration and Earnings Among Mexican Immigrants in the United States”,Social Forces, 77, 1999, pp.1021-1047; A.Portes & S.Shafer, “Revisiting the Enclave Hypothesis: Miami Twenty-five Years Later”,Research in the Sociology of Organization, 25, 2007,pp.175-190.

[10]I.Light & S.J.Gold,Ethnic Economies,San Diego, CA: Academic Press, 2000.

[11]R.W.Fairlie & B.D.Meyer, “Does Immigration Hurt African-American Self-employment?”,1997 National Bureau of Economic Research Working Paper Series No.W6265, Retrieved November 11, 2009, http://www.nber.org/papers/.

[12]A.Portes & M.Zhou, “Self-employment and the Earnings of Immigrants”,American Sociological Review, 61,1996, pp.219-230; Spener & Bean, “Self-employment Concentration and Earnings Among Mexican Immigrants in the United States”; Portes & Shafer, “Revisiting the Enclave Hypothesis”.

[13]G.J.Borjas,Friends or Strangers:The Impact of Immigrants on the U.S.Economy, New York: Basic Books,1990; T.Bates,Race,Self-employment,and Upward Mobility:An Illusive American Dream, Washington, DC:Woodrow Wilson Center Press, 1997.

[14]Portes & Zhou, “Self-employment and the Earnings of Immigrants”.

[15]Spener & Bean, “Self-employment Concentration and Earnings Among Mexican Immigrants in the United States”.

[16]T.Bailey & R.Waldinger, “Primary, Secondary, and Enclave Labor Markets: A Training System Approach”,American Sociological Review, 56, 1991, pp.432-445.

[17][19]M.Zhou, “Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergences, Controversies, and Conceptual Advancements”,International Migration Review, 38, 2004, pp.1040-1074.

[18]P.G.Min,Caught in the Middle:Korean Communities in New York and Los Angeles, Berkeley, CA: University of California Press, 1996; K.Y.Park,LA Rising:Korean Relations with Blacks and Latinos after Civil Unrest,Lexington Books, 2019.

[20][26][48]W.J.Wilson,The Truly Disadvantaged:The Inner City,the Underclass,and Public Policy, Chicago:University of Chicago Press, 1987.

[21][23]R.Breton, “Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations of Immigrants”,American Journal of Sociology, 70(2), 1964, pp.193-205.

[22]M.Zhou, W.Chen & G.Cai, “Chinese Language Media and Immigrant Life in the United States and Canada”, In W.Sun (ed.),Media and Chinese Diaspora:Community,Commerce and Consumption in Asia and Pacifi c, London and New York: Routledge, 2006, pp.42-74.

[24][53]周敏、林閩鋼:《族裔資本與美國華人移民社區的轉型》,《社會學研究》2004年第3期。

[25][36][40][42][47][49][52]M.Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children: The Formation of Educational Resources in Chinatown, Koreatown, and Pico Union, Los Angeles”,Journal of Ethnic andMigration Studies, 35(7), 2009, pp.1153-1179.

[27][28]美國國土安全部2018年移民統計年鑒,https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2018,2020年8月30日瀏覽;美國人口統計局2018年預測數據,https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2020/aian.html,2020年8月30日瀏覽。

[29]Portes & Zhou, “Self-Employment and the Earnings of Immigrants”; Min,Caught in the Middle; Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children”.

[30]美國商業部少數族裔商業發展局2012年統計數據,https://www.mbda.gov/news/news-and-announcements/2016/08/asian-owned-businesses-nearing-two-million,2020年8月30日瀏覽。

[31]T.P.Fong,First Suburban Chinatown:Remaking of Monterey Park,California, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1994.

[32]M.Zhou, M.Chin Margaret, and Kim Rebecca, “The Transformation of Chinese America: New York v.Los Angeles”, in David Halle and Andrew Beveridge(eds.),New York and Los Angeles:The Uncertain Future,New York: Oxford University Press, 2013, pp.358-382; M.Zhou, Yen-fen Tseng, and Y.Kim Rebecca, “Rethinking Residential Assimilation through the Case of Chinese Ethnoburbs in the San Gabriel Valley, California”,Amerasia Journal, 34(3), 2008, pp.55-83.

[33]Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children”; Min,Caught in the Middle.

[34]“Ethnoburb”是由李唯(Wei Li)于1997年首先提出的一個概念,指新生的少數族裔聚居郊區。W.Li, Spatial Transformation of an Urban Ethnic Community from Chinatown to Chinese Ethnoburb in Los Angeles (PhD dissertation),Department of Geography, University of Southern California, 1997;周敏:《美國華人社會的變遷》,上海:三聯書店出版社,2006年。

[35]Park,LA Rising.

[37]M.Zhou & X.Y.Li, “Ethnic Language Schools and the Development of Supplementary Education in the Immigrant Chinese Community in the United States”,New Directions for Youth Development:Understanding the Social Worlds of Immigrant Youth, 100 (Winter), 2003, pp.57-73; M.Zhou & S.S.Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement: The Case of Supplementary Education in the Chinese and Korean Immigrant Communities”,Harvard Educational Review, 76(1), 2006, pp.1-29.

[38]M.Zhou & R.Lee, “Transnationalism and Community Building: Chinese Immigrant Organizations in the United States”,ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 647, 2013, pp.22-49.

[39][50][51]Zhou & Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement”.

[41][44]Zhou & Li, “Ethnic Language Schools and the Development of Supplementary Education in the Immigrant Chinese Community in the United States”.

[43][46]M.Zhou, “How Neighborhoods Matter for Immigrant Children”; Zhou & Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement”; M.Bhattacharyya, “Community Support for Supplementary Education:The Hidden Curriculum of High Academic Achievement”, In E.W.Gordon, B.L.Bridglall & A.S.Meroe (eds.),Supplementary Education, Denver: Rowman and Littlefield, 2003, pp.249-272.

[45]Zhou & Li, “Ethnic Language Schools and the Development of Supplementary Education in the Immigrant Chinese Community in the United States”; Zhou & Kim, “Community Forces, Social Capital, and Educational Achievement”.

[54]M.Zhou & J.Lee, “Hyper-selectivity and the Remaking of Culture: Understanding the Asian American Achievement Paradox”,Asian American Journal of Psychology,8, 2017, pp.7-15.