俄軍航天裝備維修保障建設現狀及啟示

秦海峰,許 慶,侯興明,楊 超

(中國人民解放軍戰略支援部隊航天工程大學,北京 101416)

0 引言

俄羅斯作為世界軍事強國和太空強國之一,近年來正不斷加快太空軍事化和軍事太空化的進程步伐。俄軍自2008 年開展至今的“新面貌”軍事改革,軍事航天力量所隸屬的空天軍作為獨立軍種被確立。目前,俄空天軍是以原空軍和原空天防御兵為基礎,全面整合航空、航天、防空、反導、反衛等各類力量,于2015 年8 月起正式執行戰斗值班任務[1]。俄軍不同類型航天裝備的使命職能劃分如圖1 所示,空天軍肩負著戰略預警(導彈襲擊預警)、防空、反導、戰略和戰術打擊、太空監視、航天發射與控制等使命,全面負責實施空天作戰任務[2]。由此可見,俄軍在新一輪軍改中對“空天一體”的建設方向更為明確,空天軍更是在近年俄羅斯對敘利亞境內打擊恐怖組織目標的多次軍事行動中得到了實戰檢驗,僅2015 年就動用10 顆不同類型衛星參與偵察、通信、測繪等活動,有效地配合了空襲行動[3]。現任俄羅斯國防部長紹伊古表示,組建空天軍是完善國家空天防御體系的最佳方案,空天軍能統一領導和指揮在空天領域執行任務的部隊、提高他們的使用效率并確保國家空天防御體系的運行[4]。

圖1 俄軍不同類型航天裝備的使命職能劃分

1 俄軍航天裝備維修保障建設現狀

高效合理的維修保障運行機制是保證航天裝備力量有效運用的前提基礎。此次俄軍的“新面貌”改革在航天裝備維修保障領域的體現就是形成了業務承接流暢且穩定的組織管理體制[5]。其中,航天通用裝備維修保障由國防部層面統一管理,航天專用裝備維修保障由空天軍層面分類管理。

1.1 建制維修保障運行現狀

1.1.1 國防部統管航天通用裝備維修保障

目前,俄軍國防部層面對原裝備部的職能已經完成拆分。其中,通用裝備技術保障的職能和后勤保障部門進行合并,成立物資技術保障系統,負責全軍通用裝備保障后勤物資供應,并由國防部一名副部長領導工作。物資技術保障系統由物資技術保障計劃協調署、后勤保障署、運輸保障署、部隊和軍事機構公共服務管理維護與保障署、汽車裝甲坦克總局、導彈軍械總局、鐵道兵總局、計量局8 個部門組成[6]。物資技術保障系統編有機動和非機動保障力量,歸所在編制單位指揮和管理。主要任務包括:軍事裝備燃料供應,基本生活物資供應,汽車和鐵道道路的維護和修理,作戰人員投送運輸,物資的接受、存儲、核算和交付,武器、軍用設施和物資的運行和修理,測量工作的可靠性和準確性,航天人員培訓,航天醫學研究。原裝備部負責裝備研發、采購、生產、列裝等職能交由武器裝備和物資供應署承擔。

1.1.2 空天軍分管航天專用裝備維修保障

俄空天軍作為獨立軍兵種,在軍兵種層面成立了統一的后勤和裝備技術保障部門,分管航空航天領域的專用裝備維修保障業務。按照航天專用裝備分類式維修保障建設思路,構建“空天軍種級→空天防御兵種/軍團/基地級→基層部隊級”的3 級組織管理體制[7]。在南部、西部、中部、東部各軍區以及北方艦隊各轄區的通過設立軍團和基地級的維修保障機構使航天專用裝備的維修作業效能得到10%的提升[8]。

1.2 國防工業維修保障力量現狀

在國防工業領域,俄羅斯依托航天裝備承研、承制單位實現裝備的全壽命周期維護。國防部決定由俄羅斯武器生產商對裝備實行全生命周期維護,直至其報廢,并與國防部簽訂全壽命周期的維護合同,即保修期內的武器和其他系統的維修必須由工業部門的專家負責,保修期外的武器和其他系統的維修保障由工業部門和軍隊修理廠共同實施。航天裝備的維修保障領域的國防工業維修保障力量主要為俄羅斯航天國家集團、俄羅斯技術國家集團以及俄羅斯警備部有限公司3 家單位。

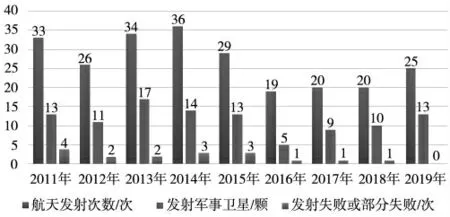

1.2.1 俄羅斯航天國家集團

2015 年成立的俄羅斯航天國家集團是將原俄羅斯聯邦航天局與聯合火箭航天公司進行合并,具有政企合一性質的國家集團公司[9]。其中,聯合火箭航天公司囊括了俄羅斯航天領域內的所有設計局、科研單位以及絕大多數企業。2011—2019 年俄羅斯航天發射活動記錄如圖2 所示,通過近9 年來俄羅斯航天發射活動記錄不難看出,通過政企合并,組建行動高度一致的俄羅斯航天國家集團后,航天發射活動的失敗次數明顯降低[10]。

圖2 2011—2019 年俄羅斯航天發射活動記錄

1.2.2 俄羅斯技術國家集團

2007 年成立的俄羅斯技術國家集團由700 家企業構成的企業集群,可分為航空、無線電電子和軍備3 個方向。涉及航天裝備維修保障領域的企業主要包括俄羅斯技術國家集團所下屬的俄羅斯電子、施瓦貝光學、“自動化”康采恩、康采恩彈藥以及高精度系統等公司[11]。

1.2.3 俄羅斯警備部有限公司

2014 年啟動組建的俄羅斯警備部有限公司是由俄軍部分維修保障業務機構抽組,俄國防部直屬管理。該公司的前身是“俄羅斯國防服務公司”,目前已實現完全商業化運行。俄羅斯警備部公司采取“總公司→分公司→子公司”的三級管理模式[12],共下轄9 個分公司以及330 多個子公司。面向航天裝備維修保障領域,主要屬于通用裝備維修保障范疇,該公司不僅可以完成通用裝備的保養維護、加改裝等服務,還涉及新技術的研究、引進、應用等業務。

2 俄軍航天裝備維修保障建設特點

俄軍航天裝備維修保障建設通過優化重塑建制力量,理順戰時維修保障作業流程,建立部隊跟廠試修制度,使得保障能力有了顯著提升。俄軍維修保障建設特點歸納如下:

2.1 維修保障管理體制趨于“一體化”

俄軍航天裝備維修保障的管理體制已經形成了從國防部到空天軍部再到部隊的“后技合一”,管理層級逐步清晰、力量建設各有側重,各級設有物資技術保障的副職,使得維修保障管理暢通,運行有效。俄軍狠抓有可能發生戰事的最前線和主戰區的戰場建設,改(擴)建了重點戰區的倉庫,整修了30 多個維修保障基地,修繕了海、陸、空立體交通網。

2.2 維修保障力量編配趨于“機動化”

俄軍在規范部署固定保障機構的同時,通過采取靈活機動的保障力量作為補充,減少保障層級,提升保障效率,更好地滿足作戰任務的需要。在俄軍更新的裝備保障條例中,特別強調了針對不同方向、不同作戰強度,區分強度制定了可操作性強的具體維修保障作業流程,目的是確保建制維修保障力量在戰時能夠高效支撐各項航天任務行動。

2.3 維修保障修理單位趨于“企業化”

俄軍結合“新面貌”改革循序漸進地將85%的裝備大修廠交由地方企業負責運營[13],依靠市場機制有效解決了軍方統包統攬、經濟效益差、技術水平低等現實問題。在航天裝備全壽命周期推廣企業化保障服務,以俄羅斯航天國家集團和俄羅斯技術國家集團為代表的企業集群的運轉,使得航天裝備維修保障任務的冗余問題得到有效緩解[14]。

2.4 維修保障技術標準趨于“規范化”

俄軍在規范對航天裝備可靠性、維修性、保障性開展評價、驗證、反饋機制的同時,積極與裝備承研承制的廠所開展專用裝備領域的試用模式,既保證了軍方能夠較快掌握裝備性能及特點,同時也便于軍方較快評價維修所需的技術手段和技術標準。在反導、反衛系統專用裝備第一次進廠修理時俄軍維修保障人員要在維修廠專家指導下進行試修,以全面掌握修理程序和工藝,明確修理機理,確定維修范圍。

3 啟示

3.1 立足當前,著眼長遠,打牢航天裝備維修保障建設基礎

(1)創新裝備維修保障理論。要以綜合檢測技術為支撐,研究確定航天裝備維修等級、分類、內容與間隔期,積極推廣裝備巡修、項修等修理方式,強化以換件為主的修理方法。適時組織航天裝備維修保障研討,及時編輯發布航天裝備維修保障理論研究成果,促進維修保障理論創新發展。

(2)編制裝備維修保障法規。應明確航天裝備維修任務分工,確定航天裝備修理間隔周期、保養程序及時機,制定維修檢測設備配備標準,進一步完善安全操作規程,為開展航天裝備維修保障提供依據。

(3)完善裝備維修技術標準體系。應針對每種型號裝備、每個系統、每個重要部件的修理技術要求、質量檢查驗收要求、保養規程、修理工藝流程等制定相應的技術標準,明確修理及保養范圍。做到裝備保養有規程、修理有標準、檢查有指標,實現航天裝備維修的標準化和規范化。

(4)編寫裝備維修教材資料。重點搞好維修教材編寫規劃計劃,確保技術資料配套。編寫使用分隊和修理分隊共有的“航天裝備使用維護指南”、修理分隊使用的“裝備構造與修理教材”和多媒體維修教材等,滿足部隊對航天裝備學習、訓練和維修保障的需要。

3.2 探索規律,把握需求,配套航天裝備維修保障備件器材

(1)組織研發配套維修設備。應按照“技術通用化、功能組合化、型號系列化”的要求,加大維修設備研發和配套力度。采用先進的綜合測試與診斷技術、自動識別技術和信息采集技術,提升航天裝備維修設備信息化水平。著力推進維修電子手冊、便攜式檢測箱組、專用裝備維修工具箱組等設備和儀器的研發,促進航天裝備維修保障能力的提高。

(2)探索維修器材消耗規律。應結合航天裝備使用及維修活動,開展裝備故障模式分析、維修器材消耗規律研究,搞好維修器材消耗基礎數據記錄、統計和分析,制定和完善航天裝備維修器材消耗標準,為做好維修器材針對性供應保障提供依據。

(3)加強設備及器材油料使用管理。抓好新配發設備的使用操作培訓,加大使用頻度,發揮最佳效能。進一步做好維修器材消耗統計分析,加強對拆換舊件的修復利用,推廣應用維修器材二維條碼、射頻標簽識別技術,為精確、高效保障提供技術支撐。加強裝備維修保障器材的使用管理,定期做好航天裝備性能檢測、分析,加強日常維護保養的器材管理,杜絕人為浪費。

3.3 深化改革,探索實踐,創新航天裝備維修保障模式

(1)建立航天裝備集約化維修保障模式。為提高航天裝備維修質量和效益,應加快集約化修理能力建設步伐,建立“航天裝備專業化維修中心”。針對航天裝備中光學、電子、通信、導航、測繪等儀器設備種類繁雜、修理技術要求高、一般修理機構缺乏修理能力的實際,建立設備維修中心。針對測控類裝備維修需要專用的維修檢測設備以及專業性很強的技術人員,建立裝備維修中心。通過集約化建設專業維修中心,整合保障資源,節約保障經費,發揮保障優勢,形成航天裝備維修保障的“拳頭”力量,促進航天裝備修理質量和效益的提高。

(2)探索航天裝備軍民一體化維修保障模式。為提高保障效益和修理質量,著重抓好軍隊修理機構和地方保障力量調研,摸清航天裝備保障底數,制定軍民一體化維修保障方案,實現維修保障信息利用一體化、保障力量運用一體化、保障資源配置一體化。除組織實施現地聯合維修保障以及重要總成、系統和部件的專項維修外,對典型航天裝備采取返廠加改裝的基地級維修方式,利用生產廠家豐富的保障資源,解決軍內修理機構航天裝備維修保障能力不足的問題,既避免重復投資建設,又能保證裝備修理質量。

(3)推進航天裝備復雜系統和部件項修模式。針對航天裝備技術復雜程度高,部分系統或部件修理需要特定承修單位集中組織修復的情況,探討和實踐不同航天裝備的維修保障方式。針對航天裝備中動力、光學、電子、通信等高新技術復雜系統或部件維修,重點推進光學、雷達等系統的專項維修,走航天裝備重要系統和部件專項維修的路子。組織專項維修時,要重點把握好專項維修裝備的界定、專項維修部件的確定、專項維修單位的選擇以及項修效果的評估等問題,確保裝備維修質量。

(4)建立健全航天裝備巡回修理機制。組織巡回修理是促進航天裝備盡快形成維修能力的有效方法。針對航天裝備維修保障特點和需求,應建立健全航天裝備巡回修理機制,定期組織裝備承研承制廠所的維修保障力量深入基層部隊,開展航天裝備巡回修理服務,為部隊航天裝備維修保障提供技術支援、排除疑難故障、培訓技術骨干。

3.4 強化認識,規范秩序,提高基層部隊航天裝備維修保障能力

(1)加強航天裝備動用、使用管理制度。通過演習演訓的實踐加強裝備使用管理,嚴格按照編配用途和操作規程動用、使用裝備,在明確操作注意事項基礎上,加大動用、使用頻率和強度,通過動用、使用充分暴露問題,探尋裝備故障規律,積累解決問題的實踐經驗。

(2)規范航天裝備維護保養秩序。按照維護保養“進入計劃、進入訓練、進行考核”的要求,嚴格落實航天裝備維護保養制度標準,規范裝備維護保養時機、項目、內容、標準和程序,強化維護保養技能訓練,創新動態保養以及信息化管理等方法,加強維護保養工作考評考核,保證部隊航天裝備維護保養工作的落實。

(3)組織航天裝備規范化兩級維修作業模式。在完善部隊修理設施設備的基礎上,應與裝備承研承制單位建立聯修機制,作為兩級維修作業的補充。通過規范化的兩級維修作業模式,規范“基地級→部隊級”作業流程、量化維修消耗標準、優化維修資源配置,實現基層部隊航天裝備維修保障能力的提升。

4 結束語

隨著俄軍“新面貌”改革的深入推進,在航天裝備維修保障建設方面已卓見成效,對優化我軍在后期改革中的裝備維修保障建設提供了重要參考和借鑒。航天裝備拓展到哪里,裝備維修保障就要跟到那里。在這過程中,技術手段的創新、突破,信息傳輸的安全、通暢,維修保障設備的經濟、高效,維修保障設施布局的科學、合理將成為關鍵問題,也將是未來對航天裝備維修保障研究的主要方向。